職業教育“三三三”型課程思政模式的探索與實踐

李浩 劉鳳 溫雅婷 邢保書

摘? 要:為落實立德樹人根本任務,以職業教育人才培養需求和高等學校課程思政要求為引領,基于成果導向教育理論,構建了“三度、三心、三真”有機融合的“三三三”型職業教育課程思政模式。基于此,文章以職業教育氣象觀測專業為例,分析了“氣電一體、以氣為本,理工結合、落實到工”的課程特點,提出了大氣科學與電子科學相結合的“三三三”型思政案例體系,以提升職業教育教學效果,助力職業技能人才培養。

關鍵詞:職業教育;課程思政;氣象觀測;“三三三”型思政模式

中圖分類號:G642? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1673-7164(2023)27-0064-04

國防科技大學氣象海洋學院開展職業教育氣象觀測專業人才培養已有四十多年的歷史,面對崗位任職的需求牽引、復合創新的人才培養、觀測技術的快速發展、課程思政的時代要求等,教學團隊持續開展課程改革和建設[1-2]。習近平總書記在黨的二十大報告中提出了統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新,推進職普融通、產教融合、科教融匯,優化職業教育類型定位的戰略部署。基于此,本研究針對職業教育中存在的思政目標不夠精準、思政元素不成體系、思政案例不易推廣等問題,體系化設計職業教育課程思政模式,并開展氣象觀測專業課程思政實踐。

一、職業教育與課程思政

新時代軍事職業教育聚焦備戰打仗和崗位急需,肩負建設學習型軍隊、培育學習型軍人的使命[3]。2019年中央軍委辦公廳印發了《關于加快推進軍事職業教育的若干意見》,標志著推進軍事職業教育創新發展的大幕已經開啟。2020年《高等學校課程思政建設指導綱要》指出“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”是教育的根本問題,立德樹人成效是檢驗高校一切工作的根本標準。

高等學校人才培養是教書和育人相統一的過程,必須將知識傳授、能力培養和價值塑造融為一體。職業教育旨在培養新型職業技能型應用人才,要以良好的精神面貌投入國家和社會建設。開展職業教育課程思政,提高思政教育與專業教育的融合度,創新思政教育方法,發揮課程思政教育的價值,促進職業教育的健康發展[4]。對于軍事職業教育而言,必須把能打仗、打勝仗作為出發點和落腳點,課程思政必須緊貼使命任務、崗位履職、職業發展,堅持為戰育人、以戰領教的總體思路。

二、構建職業教育思政模式

針對軍事職業人才培養實際需求,基于成果、能力、目標、需求為導向的OBE理論,堅持以學生為本,發揮課程思政特色優勢,課程教學團隊構建了職業教育“三三三”型課程思政模式,涵蓋“三度”思政目標、“三心”思政路徑、“三真”思政效能,如圖1所示。

(一)堅持問題導向,打牢問題意識

發展職業教育必須以崗位需求為牽引,這是職業教育最基本、最重要的原則。課程思政堅持問題導向,關鍵在于打牢問題意識,用問題牽引課程思政。當前,主要問題包括以下三個方面:完成任務、解決問題的能力不足,崗位任職存在專業能力偏弱問題,課程思政目標在于著力提升專業投入度;扎根基層、敢于擔當的能力不足,崗位任職存在職業穩定性不強問題,課程思政目標在于著力提高職業認可度;創新創業、爭創一流的闖勁不足,崗位任職存在敬業動力不足問題,課程思政目標在于著力提升敬業動力度。針對職業人才在崗位任職實際中存在的問題,按照“度”從低到高三個層次,即投入度、認可度、動力度,設計課程思政的專業投入度、職業認可度、敬業動力度的“三度”課程思政目標,如圖1所示。

(二)堅持以人為本,做到師生比心

統籌考慮職業人才在價值觀、工作環境、認識水平、任職崗位等方面的特點,課程思政堅持以人為本,關鍵在于做到師生比心。按照“心”從低到高層次,漸次展開,設計安定心情、用足心思、竭盡心力的課程思政路徑,“安心”思政突出安定心情守住工作底線,“用心”思政突出集中心思承擔更多責任,“盡心”思政突出竭盡心力追求卓越貢獻。在圖1中,“三度”目標與“三心”路徑對標對表、層層推進。針對提升專業學習投入度,“三心”思政路徑具體化為會干活、能做事、善創新的層次遞進的思政融入。其中,會干活是完成任職崗位工作的基本要求,能做事則強調根據保障任務靈活開展工作,善創新要求創造性地高質量完成各種任務;針對提升任職崗位認可度,“三心”思政路徑具體化為扎根崗位、敢于擔當、卓越工匠的層次遞進的思政融入。其中,扎根崗位強調扎根一線和長期堅守,敢于擔當強調勇挑重擔和敢為人先,卓越工匠強調主動作為和爭創一流;針對提升履職盡責動力度,“三心”思政路徑具體化為聽指揮、顧大局、能打贏的層次遞進的思政融入。其中,聽指揮是基本要求,顧大局是必然要求,能打贏是根本要求。

(三)堅持內容為王,實現有機融合

課程思政必須堅持“內容為王”,面向職業人才崗位任職,關鍵在于實現教學內容和課程思政的有機融合。專業課程是課程思政建設的基本載體,要深入梳理專業課教學內容,結合不同課程特點、思維方法和價值理念,挖掘課程思政元素,有機融入課程教學,達到潤物無聲的育人效果。針對職業人才的層級、年齡、文化程度等現狀,為了實現聽得懂、愿接受、有效果,避免說教灌輸,要堅持“內容為王”理念,有機融合課程內容為思政有效載體,促使職業教育對象從被動聆聽者轉變為主動參與者,具體化為激發興趣、培塑熱愛、鍛造理想的三個階段歷程,循序漸進,打通課程思政“最后一公里”。按照“真”從低到高層次,設計思政輸出的真懂、真信、真用的“三真”效能層級,實現內容為王、落實“三真”的課程思政效能。

三、氣象觀測專業思政實踐

《高等學校課程思政建設指導綱要》指出:要在理學和工學類專業課程教學中把馬克思主義立場觀點方法的教育與科學精神的培養結合起來,提高學生正確認識問題、分析問題和解決問題的能力;理學類課程要注重思維方法的訓練和倫理教育,培養探索未知、追求真理、勇攀高峰的責任感和使命感;工學類課程要注重強化工程倫理教育,培養精益求精的大國工匠精神,激發科技報國的家國情懷和使命擔當。職業教育氣象觀測專業課程具有“氣電一體、以氣為本,理工結合、落實到工”的特點,課程思政潛力大、效益高。

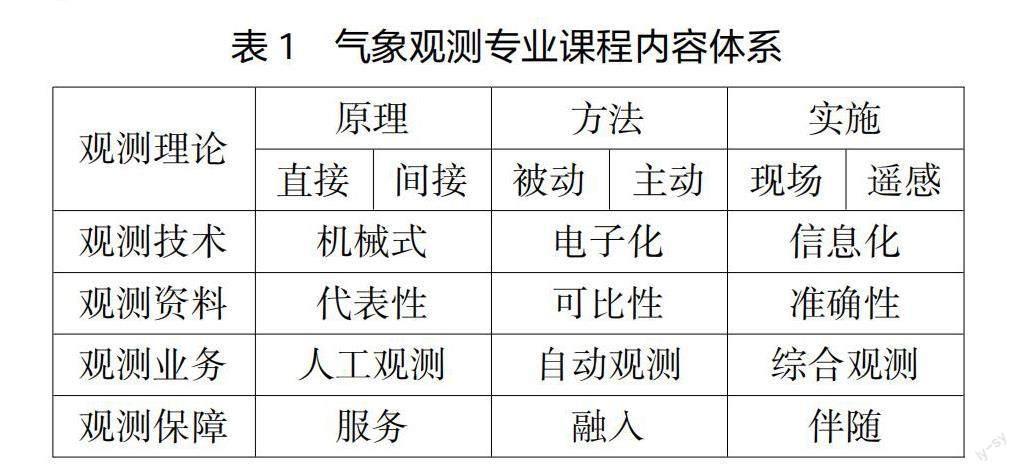

(一)氣象觀測課程內容體系梳理

氣象觀測是指對表征大氣狀況的氣象要素、天氣現象及其變化過程進行個別或系統地、連續地觀察和測定,并對觀測記錄進行整理的過程和方法[5],為天氣預報、氣候分析、科學研究以及國民經濟和國防安全直接提供準確完整的氣象資料。氣象觀測涉及大氣物理、傳感器技術、無線電技術、電子技術和空間技術等多個學科。

體系化重組課程知識體系,是合理布局思政“觸發點”的基礎。氣象觀測儀器種類很多,觀測結果包括氣溫、濕度、壓力、風、云、能見度、輻射、電場等。氣象觀測對象和要素屬于“氣”的范疇,氣象觀測方法和技術屬于“電”的范疇。“氣”是氣象觀測的目的,“電”是氣象觀測的手段,大氣和電子兩方面密不可分。從專業角度來看,大氣物理和普通氣象等屬于理的范疇,電子科學和信息技術等屬于工的范疇,理是氣象觀測的基礎,工是氣象觀測的實現,理工密切結合。將氣象觀測和測量學進行比照,提出了氣象觀測的三對、六個概念的內涵和外延,即直接探測和間接探測、現場探測和大氣遙感、主動探測和被動探測,構建比較完備的氣象觀測的原理和方法[2],如表1所示。氣象觀測的理論和技術表明了探測技術的自身特征和適用范圍。直接和間接主要描述傳感器輸出和探測要素的量值關系,需要關注直接和間接的量值關系在不同環境下是否普適成立;現場和遙感主要描述傳感器和探測對象的位置關系,現場和遙感如何確定采樣空間的大小和位置;主動和被動主要描述傳感器和探測對象的作用關系,主動和被動探測的氣器作用是否影響了氣象要素值。觀測技術可以細化為機械式、電子化、信息化三個發展階段,觀測業務區分為人工觀測、自動觀測、綜合觀測三種方式,觀測保障區分為服務、融入、伴隨三個階段。由于氣象要素隨時隨地不斷變化,儀器本身也受到許多復雜因素的影響,因此氣象觀測也是一種動態測量過程,不同于實驗室內的測量。為了解大氣整體的運動變化規律,氣象觀測資料必須滿足三性要求[4],即代表性、準確性和比較性。所謂代表性,是指氣象測量值應能代表測站周圍較大范圍內的或一段時間內的平均狀況。所謂準確性,是指測量值與真值一致的程度,通常是用系統誤差和隨機誤差合成大小來描述。所謂比較性,是指資料必須具有良好的時空比較性,滿足天氣分析預報和科學研究的需要。從測量學角度看上述三性要求,可以認為氣象觀測資料的代表性是解決氣象觀測樣本是否屬于被測對象狀態的總體,準確性是反映被測對象總體的抽樣誤差,比較性是通過氣象儀器計量檢定等標準化實現的。

(二)氣象能見度觀測的思政案例

氣象能見度是氣象觀測的重要內容,以此為突破可以實現典型案例、多維輻射的思政效果。對照表1所示的氣象觀測課程內容體系,散射式能見度儀教學內容貫穿了“間接—現場—主動—電子—自動—伴隨”的課程知識點鏈路,涵蓋了大氣科學[6]和電子科學[7]兩個領域,包括亮度對比傳輸規律、采樣時間平均算法、強度隨散射角分布、大氣不均勻性分布、不同波長消光系數、漫射散射和背景光、散射角與采樣體積、測量結果波段修正、抗電磁干擾與防護等九個主要知識點,完整體現了“氣電一體、以氣為本,理工結合、落實到工”的氣象觀測課程特點。對照“三三三”型課程思政模式,導入氣象能見度觀測的教學思政案例,設計和配置了該部分教學的思政案例組合,如圖2所示。

亮度對比傳輸規律、采樣時間平均算法、強度隨散射角分布,這三個知識點可以融入“專業投入度”進行思政設計。亮度對比傳輸規律揭示了目標物和背景的視亮度與固有亮度的變化是目標能見與否的根本原因,這是開展氣象能見度觀測業務(即“會干活”)的基礎認知;采樣時間平均算法是提高觀測結果三性要求的基本方法,這是開展能見度觀測值(即“能做事”)的常用方法;強度隨散射角分布是前向散射式能見度儀區別于透射式能見度儀的特點,這是氣象能見度觀測技術創新(即“善創新”)的必經之路。

大氣不均勻性分布、不同波長消光系數、漫射散射和背景光,這三個知識點可以融入“職業認可度”進行思政設計。大氣不均勻性分布是氣象能見度發生變化的物理基礎,從事氣象觀測職業必須長期積累氣象資料(即“扎根崗位”);不同波長消光系數的差異是目測能見度和器測能見度的區別所在,從事氣象觀測職業必須積極主動開展各種方法觀測比對試驗(即“敢于擔當”);漫射散射和背景光是不同方向上能見度存在差異的根本原因,從事氣象觀測職業必須面向保障任務需求靈活調整觀測方位(即“卓越工匠”)。

散射角與采樣體積、測量結果波段修正、抗電磁干擾與防護,這三個知識點可以融入“敬業動力度”進行思政設計。散射角與采樣體積的不同觀測結果也不同,嚴格按照要求統一散射角與采樣體積(即“聽指揮”)是氣象能見度觀測敬業動力度的前提;測量結果的波段修正是不同能見度觀測裝備資料轉換的基礎,考慮不同氣象臺站裝備實際條件(即“顧大局”)是氣象觀測敬業動力度的升華;抗電磁干擾與防護是觀測裝備正常工作的關鍵,確保復雜環境下氣象裝備正常(即“能打贏”)是氣象能見度觀測敬業動力度的根本。

在此基礎上,進一步有意、有機、有效地挖掘和融入英模人物、大國工匠、愛崗敬業等方面的思政案例,使課程思政有理有據,生動活潑,凸顯職業教育和崗位任職特色。

四、結語

本研究針對職業人才培養需求和高校課程思政要求,構建了“三三三”型軍事職業教育課程思政模式。在分析氣象觀測專業課程特點的基礎上,有機融合思政模式和課程內容,設計了氣象觀測課程思政案例。研究表明,職業教育課程思政必須注重頂層模式設計,并凝練課程知識體系,確定思政的載體和抓手,實現典型案例的多維延伸,確保教學內容和課程思政的有機銜接、相互促進和相向而行。

參考文獻:

[1] 溫雅婷,何明元,王毅. 軍事職業教育課程線上線下混合式教學模式探索[J]. 現代職業教育,2020(45):42-43.

[2] 李浩,陸文,王曉蕾,等. 構建開放型內容體系促進大氣探測學精品課程建設[C]//新時代高校地球科學教改與創新研討會論文集. 北京:高等教育出版社,2020:559-564.

[3] 宋闊益,趙希慶. 加強軍事職業崗位需求分析牽引軍事職業教育發展[J]. 繼續教育,2017,31(05):75-76.

[4] 譚興國,李曉紅,盛偉,等. 職業教育課程思政教學模式探索[J]. 中國電力教育,2021(12):65-66.

[5] 孫學金,王曉蕾,李浩,等. 大氣探測學[M]. 北京:氣象出版社,2009:2-9.

[6] 李浩,單陳華,胡帥,等. 非理想條件下氣象能見度的觀測方法[J]. 光學學報,2016,36(07):29-34.

[7] 李浩,孫學金. 前向散射能見度儀測量誤差的理論分析[J]. 紅外與激光工程,2009,38(06):1094-1098.

(責任編輯:淳潔)