基于公平優質教育理念,提升自閉癥兒童融合教育質量

【摘 要】 為回應自閉癥兒童在普通學校“進入難”“參與少”“支持弱”的現實困境,北京教育科學研究院借鑒已有的融合教育質量理論框架,立足北京市融合教育實踐,提出自閉癥兒童融合教育“可進入、能參與、強支持”框架及優質融合教育一體化實踐模式,推動布局建設區域自閉癥兒童教育康復訓練基地,創新區域和學校融合教育管理機制,為促進教育公平、推進融合教育高質量發展找到了生動答案。

【關鍵詞】 融合教育;自閉癥兒童;高質量發展;可行路徑

【中圖分類號】 G764

融合教育是當今國際特殊教育發展的主要趨勢,也是新時代我國特殊教育事業的重要發展方向。黨的二十大報告提出,“加快建設高質量教育體系”“強化特殊教育普惠發展”[1]。習近平總書記在中共中央政治局第五次集體學習時強調,加快建設教育強國,把促進教育公平融入深化教育領域綜合改革的各方面各環節,縮小教育的城鄉、區域、校際、群體差距,努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育[2]。

自閉癥作為一種神經發育性障礙,近年來在我國的檢出率上升迅速,目前我國自閉癥兒童發病率大約是7‰[3],嚴重影響到兒童的健康成長和家庭幸福。隨著融合教育的發展,自閉癥兒童進入普通學校就讀已成為主要教育安置形式。如何讓每一名自閉癥兒童與普通兒童一樣在普通學校享有公平而有質量的教育,是目前教育領域亟待解決的難點問題,也是落實立德樹人根本任務、以適宜融合為目標辦好特殊教育的關鍵所在,更是廣大自閉癥兒童家長一直以來的期盼。北京教育科學研究院回應自閉癥兒童融合教育的現實困境,提出了自閉癥兒童融合教育“可進入、能參與、強支持”框架及優質融合教育一體化實踐模式,推動布局建設市級示范性自閉癥兒童教育康復訓練基地(以下簡稱“自閉癥教育基地”),創新區域和學校融合教育管理機制,為提升自閉癥兒童融合教育質量探索出一條有效路徑。

一、項目背景與價值

北京市作為首都,歷來堅持“首善”標準發展融合教育,全市70%以上的特殊需要兒童就讀于普通學校,廣泛分布在全市16個區的1166所普通中小學校中[4]。隨著越來越多的自閉癥兒童進入普通學校,北京市自閉癥兒童融合教育實踐中不同程度地存在以下問題。

一是自閉癥兒童入學安置常存爭議。自閉癥兒童家長、普通兒童家長和學校對自閉癥兒童進入普通中小學校就讀,經常存在爭議。許多學校由于推進融合教育的機制有待完善、能力有待提高,不愿意或不敢接收自閉癥兒童[5]。

二是自閉癥兒童在校學業參與和社會交往不足。自閉癥兒童的社會互動和溝通障礙使其無法主動遵從班級規則,上課時經常脫離課堂,學習成績普遍不佳。自閉癥兒童常表現出的違抗、重復刻板、攻擊等問題行為[6],使其難以參與集體活動、建立積極人際關系。

三是自閉癥兒童可獲得的融合教育專業支持不足。一方面,自閉癥兒童教育專業教師資源不足、分布不均,普通教師缺乏自閉癥兒童教育的相關知識和技能。另一方面,自閉癥兒童因需獲得校內、校外多領域資源整合支持不足,學校“孤島”式開展融合教育,外部支持通常只為“應急”“救火”,缺乏制度化、穩定的外部專業支持。

如何回應這些現實問題,提升自閉癥兒童融合教育質量,成為近年來特殊教育研究的熱點問題[7]。從融合教育實踐來看,融合教育貫穿特殊兒童進入學校、融入學校直到離開學校、融入社會的全過程,其質量體現在每一名特殊兒童在這整個過程中所涉及的所有要素。融合教育質量提升并非個別教師、個別學校的工作,而是涉及融合性政策、融合性文化、融合性實踐[8]等各個方面,需要有機聯系著的教育體系的整體變革,進而為自閉癥兒童融合教育質量提升找到可行路徑。

二、項目實踐與運用

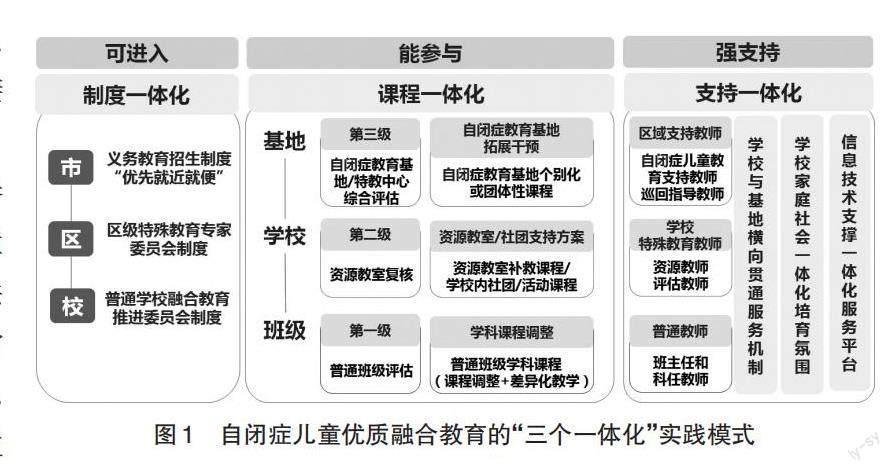

綜合借鑒已有研究成果,本項目提出了自閉癥兒童優質融合教育質量框架及“三個一體化”實踐模式(見圖1)。

質量框架包括可進入(Access)、能參與(Participation)、強支持(Supports)三個方面[9]。可進入是基礎,是指包括自閉癥兒童在內的特殊兒童必須有機會進入普通學校,并能與同齡兒童一起在包容性環境中接受教育。能參與是關鍵,是指包括自閉癥兒童在內的特殊兒童能與同齡兒童及教師等成人共同充分參與學業活動和社會交往活動。強支持是保障,通過為特殊兒童提供人力、物力、信息資源等方面的系統支持,并為其關鍵利益相關者(教師、家長等)提供持續的專業發展資源和支持,不斷完善特殊兒童融合教育所需的支持體系。

基于融合教育質量框架,本項目堅持一體化育人理念和問題導向,按照“正向支持、精準施策、可持續發展”原則,以在普通學校實現“可進入、能參與、強支持”的自閉癥兒童優質融合教育為核心,構建了“三個一體化”實踐模式,即制度一體化、課程一體化和支持一體化,為提升自閉癥兒童融合教育質量探索出一條有效路徑。這一實踐理念在價值上遵循回歸人本,在路徑上倡導聯動多元支持,全市“一盤棋”,全面加強統籌示范和協同聯動,統一規范各層級的制度安排,在全市范圍內廣泛布局專業資源,并精心培育市級示范性專業服務實體和專業支持團隊,切實提高自閉癥兒童融合教育質量。

(一)構建市、區、校多級一體化制度推進機制

區域融合教育質量提升首先離不開制度保障。其中,市級制度保障入學的優先性,區級制度保障教育安置的科學性,學校制度保障自閉癥兒童在校接受教育的適宜性,共同實現自閉癥兒童“可進入”適宜的環境接受教育。

在市級層面,制度推進突出“優先”原則。市級教育行政部門每年研究出臺義務教育階段入學工作的意見,依法保障適齡自閉癥兒童少年接受教育的權利。制度中明確規定,同等條件下優先保障符合入學條件的自閉癥兒童就近、就便進入普通學校就學,實現每一名自閉癥兒童應入盡入、優先保障零拒絕,并能優先進入“家門口的好學校”。

在區級層面,制度推進重在落實“支持”方案。通過制定《區域特殊教育專家委員會實施方案》,完善自閉癥兒童入學評估、適宜安置的工作機制,推動全市16個區成立特殊教育專家委員會,讓每一名自閉癥兒童都能接受全面、科學的入學教育評估。根據評估結果,區特殊教育專家委員會提出教育安置建議,區教育行政部門與學生家長、學校共同確定教育安置方式及支持方案。

在學校層面,制度推進著力確保“接納”到位。不斷壓實普通學校實施融合教育的主體責任,將原有的隨班就讀領導小組和工作小組升級為普通學校融合教育推進委員會,由校長擔任負責人,以學校干部、班主任、資源教師、家長代表為組員,將學校融合教育工作與學校整體發展共同規劃、共同推進,為學校接納自閉癥兒童、做好校內安置和適宜教育、動員各方協同支持提供明確規范和方法,從制度上保障普通學校對自閉癥兒童的接納。

(二)構建學校、資源教室與自閉癥教育基地多層一體化課程實施機制

2017年,為落實《北京市特殊教育提升計劃(2017—2020年)》政策要求,北京市在自閉癥在校生人數多、門診就診率高以及全市創新發展示范性區域,依托所在區特殊教育學校、特教中心及普通學校資源教室,設計并推動建設了14個市級示范性自閉癥教育基地。自閉癥教育基地與原有市、區、學區、校四級特殊教育服務實體協同服務,形成了校地合作的貫通式個性化支持體系,實現了自閉癥教育優質專業資源擴容增量,并精準投放至最需要的區域、學校和學生,為區域內自閉癥兒童提供教育評估與綜合教育干預。

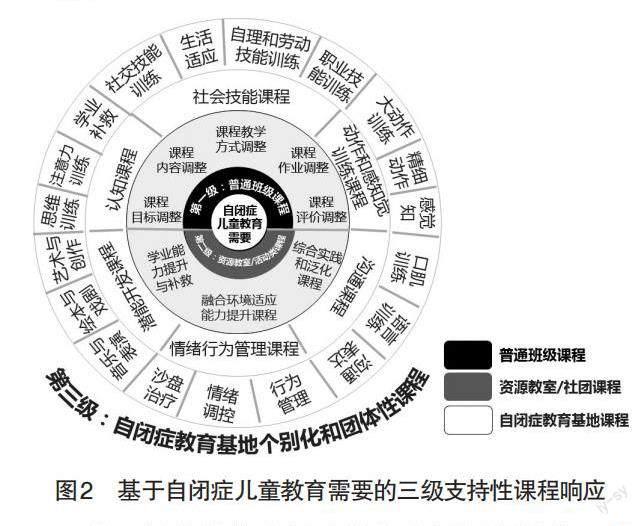

本項目構建了基于教育需求評估的多級支持性課程實施模式,以“三級教育需求評估”確定自閉癥兒童的多樣化教育需求,注重學校課程教學與專業支持干預的按需聯動響應,整體設計和實施集普通班級課程、資源教室課程和自閉癥教育基地課程于一體的自閉癥兒童課程方案,促進自閉癥兒童“深參與”,著力解決自閉癥兒童在普通學校中學業參與和社會參與不足的現實難題。

1.建立自閉癥兒童三級教育需求評估機制

聚焦自閉癥兒童“科學評估”這一難點和需求,本項目組建了北京市特殊教育評估教師工作組,為全市16個區培育特殊教育評估方面的專精人才,確保自閉癥兒童三級教育需求評估機制有效運行。

第一級評估在普通班級內進行,由班主任、科任教師在課堂教學、班級管理、學業水平測試過程中最先發現自閉癥兒童的教育需求;第二級評估是由學校的資源教師或特殊教育評估教師復核,并根據復核結果開展的進一步能力評估,確認自閉癥兒童的優先支持需求;第三級評估是由區特殊教育專家委員會與自閉癥教育基地共同組織的綜合評估,明確自閉癥兒童個性化的發展和教育需求。

為了支持三級教育需求評估響應,項目組開發和選編了特殊需求初篩量表及評估工具包,主要包括能力發展評估和學科發展評估兩個部分。在能力發展方面,從感官功能、認知、溝通、社交以及生活自理等方面全面了解自閉癥兒童發展現狀;在學科發展方面,聚焦課堂表現和學業水平。

2.提供三級支持性課程響應

基于教育需求評估,為每一名自閉癥兒童制定個別化支持計劃(ISP),有針對性地調整教學目標、教學方法和學習方式,提供三級支持性課程響應(見圖2)。

第一級是學校普通班級的普通課程調整。針對自閉癥兒童需要,優先在學科課程教學中做必要的課程目標調整、內容調整、教學方式調整、作業調整以及課程達標測試調整,并采用通用教學設計、差異化教學、分組教學等多種方式幫助自閉癥兒童融入集體學習活動。

第二級是學校資源教室以及社團活動類課程支持。在資源教室及學區資源中心,專門、專人、專時為自閉癥兒童提供學業能力提升與補救式學業輔導,并根據需要提供動作與運動發展、溝通與社會交往發展、情緒與行為發展、特長發展、勞動與綜合實踐等方面的小組訓練或個別化指導。

第三級是由自閉癥教育基地提供的拓展性個別化干預或團體性輔導。自閉癥教育基地是學校開展自閉癥兒童融合教育的專業“后援”,按需為自閉癥兒童提供拓展性干預支持,主要包括認知課程、社會技能課程、動作和感知覺訓練課程、溝通課程、情緒行為管理課程等干預性課程,以及繪本、戲劇、音樂、美術等方面的潛能開發性課程。

在實踐中,根據自閉癥兒童需要,形成了學科課程與個性化支持課程相結合、學科課程與基地個別化課程相結合、學科課程+校內資源教室課程+基地團體課程等多種課程響應模式,“一人一案”提供支持性課程服務。

(三)構建學校、基地、家庭、社會多方一體化支持保障機制

本項目構建了專業教師縱向銜接支持網絡,建立了學校與基地橫向貫通合作鏈,營造了學校家庭社會一體化培育氛圍,保障自閉癥兒童獲得“強支持”,著力解決其在普通學校獲得支持不足的問題。

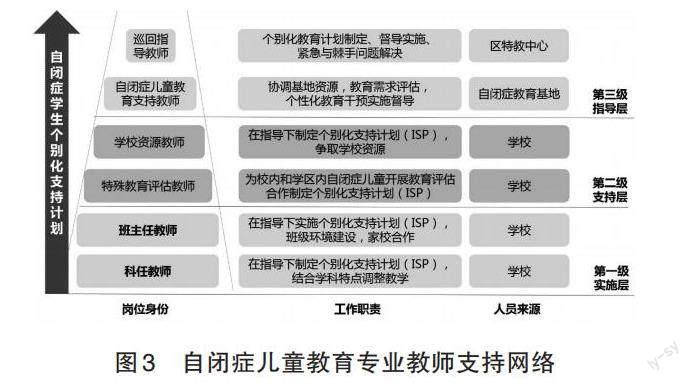

1.構建縱向銜接的自閉癥兒童教育專業教師支持網絡

本項目推動培育了自閉癥兒童教育支持教師和特殊教育評估教師兩支新型融合教育專業師資力量,并不斷提升普通學校科任教師、資源教師、巡回指導教師的融合教育專業素養,依據自閉癥兒童個別化支持計劃,構建起縱向銜接的三級專業教師支持網絡(見圖3)。

第一級實施層以普通學校的班主任和科任教師為主體,項目組通過定期教研、專題研修、通識培訓等方式,不斷提高普通學校教師的融合教育專業素養。第二級支持層以學校資源教師和特殊教育評估教師為骨干,為校內自閉癥兒童開展教育評估、制定個別化支持計劃、實施個性化教育干預。項目組設計了“基礎和晉級雙階段”“以培養為基礎、邊培養邊使用”“能力培養和崗位聘任結合”的培養模式,提高資源教師和評估教師的特殊教育專業能力。第三級指導層以區特教中心巡回指導教師和基地的自閉癥兒童教育支持教師為“教練”,負責干預督導以及緊急、棘手問題的解決。項目組通過混合式研修的方式,組織面向全市巡回指導教師的專題培訓,并開展疑難案例會診和專題研修活動,不斷提高其專業能力。

2.建立學校與自閉癥教育基地橫向貫通合作鏈

項目組優化完善自閉癥教育基地向普通學校提供對口支持服務流程:基于自閉癥兒童特殊教育需要,由學校和家長共同申請,區特教中心審核適配,基地接案服務,并按照“接案—確認需求—個案評估—制定方案—執行方案—評估反饋”6個步驟,為普通學校提供實質性支持。

研制《自閉癥兒童個案支持服務手冊》,統整學校個別化教育實施、各級服務實體個別化服務支持以及家庭干預計劃,實現從成長目標到具體措施、轉銜服務、達標分析全過程記錄和監控,確保自閉癥兒童取得最大進步。

拓展基地服務清單,制定自閉癥教育基地建設與服務規范,統一各基地的服務流程,明確基地服務質量要求,開展基地服務質量評估,重點關注自閉癥兒童在普通班級環境中實際獲得的教學支持、課程支持和教師支持等。

3.營造學校、家庭與社會一體化培育氛圍

面向學校,依托融合教育推進委員會制度,加強融合教育理念宣導,建設同伴互助制度、班級接納文化和學校無障礙環境,營造融合教育氛圍。

面向家庭,加強學校、基地與家庭三方聯系,為家長提供入學政策宣導、個別咨詢、經驗分享、家長育兒專業沙龍等多種形式的專業服務,并就動作訓練、養育方法、情緒疏導和行為干預等提供專業指導,關注自閉癥兒童的優勢和個性發展,減輕家長心理壓力,幫助家長樹立合理信念、增強教育信心。

面向社會,在每年入學季、世界自閉癥關注日等特定時間,加強面向學校、社區和社會的宣導,以及特色宣導項目的組織、研究和推廣。

4.建設信息技術支持服務平臺

利用互聯網和大數據技術,建設了北京市特殊教育支持服務平臺,系統開發面向自閉癥兒童、融合教育教師、自閉癥兒童家長的線上學習資源。同時,開發了服務申請系統,為自閉癥兒童按需獲取特殊教育公共資源提供“一站式”申請服務。

三、成果影響與展望

北京市自閉癥兒童優質融合教育一體化實踐模式,直接惠及北京市近500所有自閉癥兒童就讀的普通中小學校。經過6年多的實踐應用,這一模式在切實提高自閉癥兒童融合教育質量上取得了明顯成效,全市殘疾兒童少年義務教育入學率持續穩定在99%以上。調查結果表明,91.9%的自閉癥兒童在班級學習和活動中得到教師與同伴的主動支持,96.1%的自閉癥兒童與同班同學相處愉快,79.4%的自閉癥兒童在主動完成作業和學習任務方面取得明顯進步。提高自閉癥兒童融合教育質量的實踐模式受到國家和北京市教育行政部門的充分肯定,為區域融合教育質量提升提供了實踐引領,為如何促進教育公平、讓每一名兒童都能獲得優質教育找到了生動答案。

(一)實踐模式切實解決了普通學校開展自閉癥兒童融合教育的現實難題

本項目提出的自閉癥兒童優質融合教育一體化實踐模式,助力普通學校解決了開展自閉癥兒童融合教育的“燃眉之急”,并為學校全面推進因材施教、從學校教育的整體性視角應對學生多樣性需求提供了行動指引。全市85.6%的融合教育學校均成立了融合教育推進委員會,92.0%的隨班就讀班主任教師對融合教育持有積極態度并有信心從事融合教育工作,93.7%的隨班就讀學生家長對學校融合教育工作滿意。北京市第二實驗小學、史家小學、清華大學附屬小學、中關村第一小學等大批優質學校,不僅直接受益于項目實踐,更發展成為融合教育標桿,引領帶動更多學校開展融合教育。

(二)“完善融合教育保障機制”等部分咨政成果轉化為國家和地方特殊教育政策

本項目基于實踐探索形成的系列研究報告和政策建議,先后被教育部、市教委、市殘聯采納,并轉化為國家《“十四五”特殊教育發展提升行動計劃》提出的“推進融合教育,全面提高特殊教育質量”“積極探索科學適宜的孤獨癥兒童培養方式”,《北京市“十四五”特殊教育發展提升行動計劃》(征求意見稿)提出的“圍繞提質增效落實好自閉癥兒童教育康復基地的運行”,以及《北京市“十四五”時期殘疾人事業發展規劃》提出的“完善融合教育保障機制”“健全普通中小學校推進融合教育的規范化、常態化機制”等要求,為國家和北京市有關政策制定提供了重要研究和實踐支撐。

(三)北京市融合教育經驗以“首善”標準切實發揮國內示范引領作用

北京市融合教育經驗先后在教育部官網、教育部“十四五”國家基礎教育重大項目計劃實施部署工作會議上專題介紹,并在全國融合教育學術論壇、中英融合教育論壇等重要學術會議上分享,在《殘疾人藍皮書》《中國特殊教育》《殘疾人研究》等學術著作和專業期刊上發表。天津、重慶、浙江、河南、廣西等20多個省市專門來京學習,該實踐模式也在北京市對口幫扶的西藏拉薩、內蒙古呼倫貝爾、河北石家莊等地得到交流推廣,輻射作用顯著。

為進一步提高自閉癥兒童融合教育質量,促進其全面而有個性地發展,未來還需要在三個方面作深入探討:一是進一步深入課堂,探索自閉癥兒童課堂參與的有效策略,完善基于自閉癥兒童差異化需求的教學與作業一體化設計;二是進一步聚焦發展,構建促進自閉癥兒童德智體美勞全面發展的融合教育實踐體系,形成多樣化的育人模式;三是進一步深化評價改革,加強學校融合教育質量評價和自閉癥兒童發展質量評價研究。

參考文獻:

[1]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-08-21].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[2]新華社.習近平在中共中央政治局第五次集體學習時強調 加快建設教育強國 為中華民族偉大復興提供有力支撐[EB/OL].(2023-05-29)[2023-08-21].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/202305/t20230529_1061907.html.

[3]國家衛生健康委辦公廳.0~6歲兒童孤獨癥篩查干預服務規范(試行)[EB/OL].(2022-08-23)[2023-08-21].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/23/content_5711379.htm.

[4]孫穎,王善峰,杜媛,等.聚焦高質量發展,辦好首都人民滿意的特殊教育[J].中國特殊教育,2021(6):3-6.

[5]周瀟龍,孔玲.孤獨癥青少年教育支持的現實審視及對策[J].殘疾人研究,2022(1):48-55.

[6]楊希潔,彭燕,劉頌,等.隨班就讀自閉癥學生問題行為類型及其表現形式、功能的研究[J].中國特殊教育,2018(8):48-54.

[7]苗小燕.我國隨班就讀研究的熱點分析[J].中國特殊教育,2022(12):16-22.

[8]BOOTH T,AINSCOW M.Index for inclusion: developing learning and participation in schools[M].Bristol:Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE),2002.

[9]孫穎,杜媛,朱振云,等.基于APS質量框架的孤獨癥兒童融合教育質量提升實踐研究——以北京市為例[J].中國特殊教育,2023(6):89-96.

本文根據2022年國家級教學成果獎一等獎項目“自閉癥兒童‘可進入、能參與、強支持優質融合教育模式的創新與實踐”整理撰寫。

(作者單位:北京教育科學研究院,100031)