雷州音樂元素改編民族器樂協奏曲創作旋法研究

摘 要:雷州音樂元素豐富多彩,有著豐富的研究價值和意義。通過分析雷州歌和雷劇唱腔的旋律總結雷州音樂的創作旋法規律,進而為雷州音樂元素創編器樂協奏曲作品做理論積累,有助于更好地創作出既符合當下音樂審美又展現雷州音樂元素、風格、味道的精品民族器樂協奏曲。從背景方面,本文分析了雷州音樂的文化背景、雷州歌音樂特征和雷劇唱腔。在技術手段方面,通過總思路、旋律保留與擴充、借鑒等方面進行了分析。在民族器樂協奏曲具體創作方面,分析了曲式結構、和聲編配、配器與復調。

關鍵詞:雷州音樂;器樂協奏曲;演奏;改編;雷州歌

中圖分類號:J632文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)30-00-03

雷州音樂包含了雷州歌、雷劇、雷州童謠和雷州民族器樂曲等演繹形式,其中雷州歌和雷劇均為國家級非物質文化遺產,具有豐富的研究價值和傳播價值。由于雷州歌和雷劇音樂的語言表達均為閩語系的雷州方言,只有湛江部分地區可聽懂其歌詞大意,這并不能進行有效的發展和傳播。在本文中,筆者通過將雷州音樂中具有代表性的音樂元素進行整理,分析出創作規律,為今后的器樂協奏曲的創作實踐做好理論支撐。

一、背景分析

(一)文化背景

雷州是廣東省湛江市管轄下的縣級市之一,有著悠久的歷史,在新石器時代就產生了雷州古文化,歷朝歷代眾多官員被貶至雷州半島,唐朝時由于戰亂大量漢人南下,中原文化與南越文化融合發展,形成了現如今的雷州文化。雷州文化是嶺南文化的分支,指雷州半島地區并輻射周邊的一種以閩語雷州話為方言的區域文化,是集俚僚文化、閩潮文化、中原漢文化、開疆文化、海外文化整合而成的一種獨特的地方文化。

(二)雷州歌音樂特征

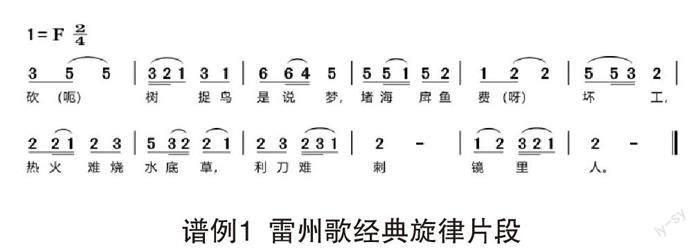

雷州音樂是流行于廣東省雷州半島的漢族民間音樂。其中,雷州歌是群眾口頭創作,用雷州話演唱的地方民歌,歌曲內容以表現人民生活為主,多用于自我娛樂和婚喪嫁娶等場景,既反映了生活的多個方面,又通過歌曲見證歷史的變遷。歌詞通俗易懂,具有濃郁的地方色彩,雖然唱詞是即興發揮且有口頭化特點,但唱詞的格律有著一定的程式化特征,常見的特點有平仄押韻、結構嚴謹、每首四句、每句七個字。雷州歌的旋律和唱詞密切關聯,旋律主音落在唱詞中陽平字上,旋律以民族五聲調式中的商調式為主,少量旋律為宮或羽調式。節奏以二八、前八后十六、前十六后八為主。雷州歌分為口頭歌、姑娘歌和早期大班歌三類。其中,姑娘歌又分為對唱歌、頌神歌和勸世歌。早期大班歌便有了雷劇唱腔的雛形。姑娘歌和早期大班歌增加了少量的小附點和大附點的節奏。在伴奏形式上,傳統雷州歌不加伴奏,自由清唱,任由演員發揮[1](見譜例1)。

(三)雷劇唱腔

雷劇的發展已有八百多年歷史,是由雷州歌演變而來的一種地方傳統戲劇。其分為“雷謳”“高臺”“混合”三類,其中“雷謳”類和“高臺”類是從雷州歌發展而來的,而“混合”類則是近現代出現的與雷州歌差異較大的唱腔類別。“雷謳”類唱腔旋律一般為F宮或G宮、結束音在2或5上的民族六聲、七聲調式。音域大多為六至十一度之間。“雷謳”類唱腔多數以商調式為主,而“高臺”類唱腔與之最大的區別在于旋律多數為羽調式。“混合類”唱腔旋律大多為徵調式,這是前兩類唱腔較少出現的。

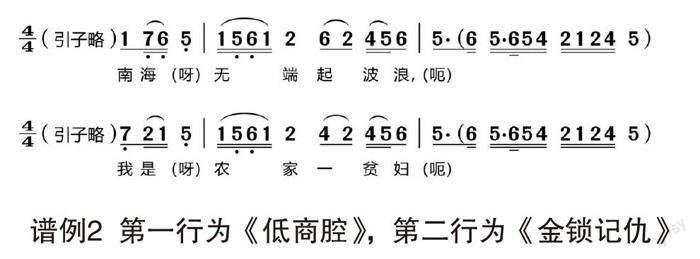

雷劇中的唱腔是以板腔體為主的綜合體,又兼具曲牌體的形式。既可以是板腔結構,又可套用曲牌進行填詞。對于器樂作品是無須唱詞的,所以只需經典的板腔結構和經典的曲牌進行二度創作即可。如譜例2所示,《低商腔》是板腔體的唱腔,在《金鎖記仇》的作品中就套用了此腔體作為曲牌按譜子填詞使用,雖有個別音的變化,但整體旋律基本一致[2]。

二、技術手段

(一)總思路

首先,通過田野調查搜集大量雷州歌、雷劇、雷州童謠等曲調,通過分析對比選出最具代表性的旋律,結合現代音樂審美再次挑選出最終借鑒的旋律,確定動機、調式、旋律走向、節奏等元素進行創作。在創作過程中需要保證節奏特征、音程關聯、旋律走向與雷州音樂元素一致,選出合適的樂器作為協奏曲主奏樂器,進行主旋律線條的創作。由于雷州歌和雷劇唱腔中含有大量的一字多音現象,建議使用具有滑音優勢的二胡或竹笛作為主奏樂器,通過滑音、倚音等技巧來表現其風格特征。另外,需要明確協奏關系,不可一味地將主奏樂器從頭至尾地演奏。協奏樂器需借鑒雷劇器樂伴奏中雷胡或板胡、竹笛、揚琴、鑼、鼓、鈸等樂器為主,增加低音提琴豐富低音效果,根據整體聲響效果進行配置[3]。

(二)旋律的保留與擴充

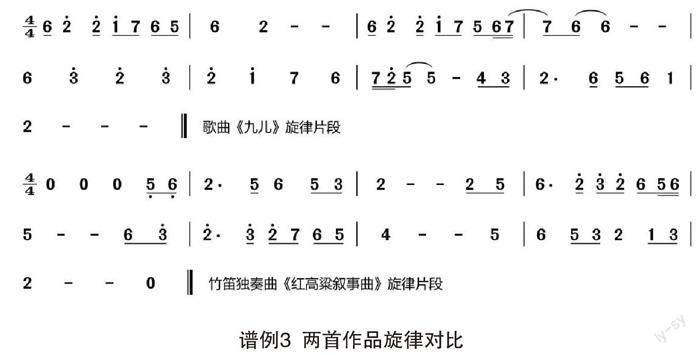

器樂協奏曲中最重要的是主題曲調的選擇,在選擇過程中盡可能接近原有曲調以保留其風格特征,亦不可大篇幅借用,以四至八小節為主,可多個主題動機呈現。在此基礎上進行重復、變化和展開,使音樂既接近原有風格味道又增加音樂美感和推動樂曲的發展。在技術層面可使用“魚咬尾”“擴展”“拆分”“重復”等手法進行創作,如石磊先生創作的竹笛演奏作品《紅高粱敘事曲》就保留并改編了歌曲《九兒》的旋律,全曲以歌曲《九兒》的旋律為主題進行變化反復,使聽眾聽到的旋律不是《九兒》,但句句都像《九兒》(見譜例3)。

(三)借鑒其他現代作曲手法

傳統音樂的發展需要借鑒國內外優秀的作曲手法,去其糟粕、取其精華。常見的有模進、倒影、衍展、調性轉換、離調、轉調、對比等技法,除了主奏樂器的單旋律線條外,還需考慮樂隊協奏部分的配器創作因素,可使用和聲對位、復調等技法。使用這些技法主要為了擴大音樂表現力,并非為了表面上的“炫技”,如中國鋼琴作品《牧童短笛》中就采用了復調的手法進行創作[4](見譜例4)。

三、具體創作

(一)曲式結構

由于雷劇含有板腔體結構,其板式包括導板、散板、慢板、中板、快板、復板、煞板共7種。在運用中可根據作品的實際需要選擇使用哪幾種板式,亦可所有板式都使用。在器樂協奏曲編配時,可將雷劇的板式框架與交響詩、奏鳴曲式、變奏曲相融合,創作出更豐富的曲式結構作品,例如,琵琶協奏曲《草原英雄小姐妹》的曲式結構就大膽地將協奏曲與標題交響詩相結合、將傳統音樂中的套曲、多段體與奏鳴曲式相結合,還借鑒了我國傳統民族音樂曲式結構中的“六八板”,是一個非常成功的中西融合作品,既具有國際性的同時又極具我國民族音樂特色。

(二)和聲編配

傳統雷州歌以清唱無伴奏形式表現,這里暫不做分析。雷劇的器樂作品分為“伴奏曲”和“過場曲”兩類,除了部分作品有較完整的配器外,大多以演奏主旋律為主。打擊樂伴奏較為豐富,通過鑼鼓經記譜,具有重要的研究價值。在器樂協奏曲創作過程中,樂隊伴奏部分的和聲編配就變得尤為重要了,既需要參考現代作曲手法,又涵蓋傳統民族和聲,以及雷州器樂曲編配的規律,如“對伴”“復伴”“和伴”等特點[5]。

在我國大多數高等教育音樂專業的教學中,和聲課程學習以蘇聯音樂教育體系中“斯波索賓和聲學”為主,其中包含了三度音程疊置的和弦概念,這是西洋大小調的基礎,但如果完全用于民族音樂的創作則失去了民族音樂本身的特點。雷州歌、雷劇唱腔的旋律大都是民族調式且五聲調式居多,所以可用“五聲化和聲”進行和聲編配,通過四、五度,小三度的和聲配置可以保持音樂的民族風格特征。五聲調式中可以使用其各音程的縱合來作為和弦的基本結構,并且在五聲調式的和弦編配中也需要借助西洋大小調的方法進行融合創編。這樣既能豐富音樂和聲效果,又不失傳統音樂風格。

(三)配器與復調

徐源指出,“配器法的思維是整個創作構思的一部分,是決定作品性質的條件之一 ”。[6]所以如何選好配器是器樂協奏曲創作的關鍵。根據雷劇中器樂部分進行分析,主要樂器有笛子、蘆笙、琵琶、揚琴、雷胡、二胡、中胡。近些年,由于樂隊編制的發展也加入了大提琴作為低音樂器,所有伴奏樂器中最具有雷劇特點的是雷胡,其他樂器均屬于我國民族樂團樂器常規配置。雷胡是二十世紀七十年代由海康縣雷劇團研發專為雷劇伴奏的樂器,在此之前使用的是板胡或高胡。雷胡的音色介于二胡和高胡之間,與板胡韻味相似,由于是鋼絲做弦,其音色清晰、明亮。

從上述分析可以看出,在樂器安排上,應以雷胡為主,其余樂器按照常規民族樂團編制搭配。創作上需要借鑒現代民樂協奏樂隊配器方式,將成熟的作品的配器技巧運用到雷州音樂元素器樂協奏曲的協奏樂隊配器中。除此之外,雷劇唱腔伴奏中“復伴”的形式,已經初步有了復調的創作技法,可以參考并運用。

四、結束語

對于雷州音樂元素創編器樂協奏曲作品,既要充分了解雷州音樂中最具代表性的作品和其中的唱腔、板腔體形式、曲牌、調性等要素,又要對現代作曲技法和協奏曲、交響詩、奏鳴曲等體裁的創作特點詳細掌握。在創作上既符合當下音樂審美又要保留雷州音樂的傳統風格、調式、節奏特點、音列等。在此基礎上進行創作將使作品更加成熟、好聽,更有助于雷州音樂的傳播。

參考文獻:

[1]周婕.民族器樂協奏曲創作實踐研究[D].上海音樂學院,2010.

[2]徐紅艷.琵琶協奏曲《草原小姐妹》的創作技法研究[D].江南大學,2018.

[3]孔云霞.關于民族五聲調式的和聲思維及其訓練方法[J].藝術教育,2015(05):178-179.

[4]湛江藝術研究室.雷劇音樂[M].廣州:廣東人民出版社,2021.

[5]陳湘.雷韻[M].北京:中國文聯出版社,2010.

[6]徐源.配器法知識概要(一)[J].中央音樂學院學報,1984(01):72-79.

基金項目:2022年廣東省普通高校青年創新人才類項目(人文社科)研究項目“‘鄉村振興戰略背景下的雷文化元素民族器樂協奏創編研究”(項目編號:2022WQNCX231)。

作者簡介:李賢康(1992-),男,山東濟寧人,研究生,從事竹笛演奏、民樂傳承與發展研究。