船舶與海洋工程結構力學課程思政教學實踐

明付仁 李陳峰 孫士麗 歐陽衛平

摘? 要:針對船舶與海洋工程專業力學課程的思政教學案例設計與實踐,在黑龍江省教育廳關于課程思政高質量建設實施方案的指導下,該文介紹哈爾濱工程大學船舶與海洋工程結構力學教學團隊在課程思政教學中的建設思路與方法。以一次示范課程彈性支座化簡為例,首先介紹“一依托、三根據、六結合”的課程思政元素挖掘與運用方法,然后以實際教學案例設計和實施過程,詳細闡述了“導入—吸收—推廣—內化”的四階段教學過程,融合經典課程理論與時代思政案例,實現思政融入點與學生課堂情緒同頻。最后,給出教學效果分析與教學反思,期待學習交流,提升專業知識教學與課程思政的協同育人水平。

關鍵詞:課程思政;船舶與海洋工程結構力學;彈性支座化簡;教學案例;教學過程

中圖分類號:G641? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)32-0182-04

Abstract: Guided by the provincial education department on the implementation plan of high-quality ideological and political education, the teaching team from Harbin Engineering University carries out the case studies and practice for ideological and political education in the teaching of Structural Mechanics of Naval Architecture and Ocean Engineering. Taking a demonstration course of Simplification of Elastic Support as an example, firstly the methods of mining and selecting the ideological and political elements areintroduced from three aspects of one "based on", three "according to", and six "combining with". Furthermore, taking the actual case design and implementation process, the teaching model of our stages of "introduction, absorption, promotion and internalization" are elaborated, which integrates the classical curriculum theory with the ideological and political cases of the times, and realizes the same frequency of ideological and political integration point and students' classroom emotions. Finally, the teaching performance and reflection are summarized. The paper aims to promote communication and provide reference for the ideological and political teaching of similar courses.

Keywords: courses for ideological and political education; Structural Mechanics of Naval Architecture and Ocean Engineering;Simplification of Elastic Support;teaching cases; teaching process

基金項目:黑龍江省高等教育教學改革研究項目“《船舶與海洋工程結構力學》課程思政建設與實踐”(XK2010021030);哈爾濱工程大學研究生教學改革研究項目“科教融合協同育人模式及其在船海專業研究生培養中的應用研究”(JG2020Y003)

第一作者簡介:明付仁(1986-),男,漢族,吉林長春人,博士,副教授,博士研究生導師。研究方向為艦船結構毀傷與生命力。

習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調:“要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人。[1]”課程思政是將思政教育與課程有機結合,達到化鹽于水、潤物無聲的思想政治教育目的的有效手段。習近平總書記的重要論述,為我們開展課程思政建設提供了根本遵循,指明了努力方向[2-4]。船舶與海洋工程結構力學是面向船舶與海洋工程專業三年級本科生開設的專業主干課程,是該專業最重要的兩門力學課程之一。課程目標為講授船舶與海洋工程結構的組成規律、計算原理和分析方法,培養學生對船海結構的強度校核和設計能力。該課程內容包括緒論、單跨梁彎曲理論、桿件扭轉理論、力法、位移法、能量法、矩陣法、矩形板彎曲理論和桿及板的穩定性,內容設置既有經典力學理論,也緊扣學科發展前沿,是科教融合的結合體。同時,課程教學與實踐教學緊密結合,采用了多種教學方法,注重學生的參與性、互動性和自主性。此外,該課程是船海特色課程,具有天然思政屬性,通過思政元素的多維度融入授課內容,全面發揮了課程體系的育人價值。

該課程教學團隊在實施課程思政時,建立了課程思政與課程培養目標、學科背景、理論知識點、教學方法、教師素養提升和教學效果評價的“六個結合”體系,教師堅定政治意識,把立德樹人作為根本任務,深入挖掘專業知識中的思政元素,全面分析學情基礎,將傳道授業與價值引領有機融合,將思政評價與教學環節有機融合,形成了協同效應,不斷推進課程思政改革創新。本文以一次示范課程“彈性支座化簡”為例,介紹了該課程思政案例的思政元素挖掘選取、課程設計和實施以及教學效果分析與反思等,旨在與同類課程的思政教學進行交流,提升專業知識與課程思政協同育人的效果。

一? 思政元素挖掘與思政素材選取

該課程思政元素挖掘、選取與應用主要從“一依托”“三根據”“六結合”3個方面展開。“一依托”指依托船舶與海洋工程學科背景,古有鄭和下西洋的航海佳話,今有高端船海裝備的耀眼光環,思政元素取之不盡用之不竭。“三根據”指根據學生的職業素養要求,從船海領域的育人成效中挖掘思政素材,提升學生職業發展能力;根據偉大的歷史實踐,從海洋強國戰略等歷史實踐成果中挖掘育人元素,浸潤和熏陶學生的成長;根據國際國內時事,在社會熱點和重大事件中挖掘思政元素,培養學生的科學思維方法和思維能力。“六結合”指將思政元素與課程目標、學科背景、理論知識點、教學方法、教師素養提升和教學效果評價深度結合,多維度提升思政元素育人成效。

二? 課程思政案例設計與實施

(一)? 案例教學目標

本次課程的知識目標主要包括:理解彈性支座的實際概念,掌握彈性支座約束的邊界條件,熟練運用交叉梁化簡為彈性支座的方法,掌握彈性支座化簡的前提條件。能力目標主要包括:具備從實際物理對象構建力學模型的能力,能夠通過分析和歸納得出科學理論和方法的能力,掌握化繁為簡和解決實際問題的能力,具備由特殊到一般、一般到特殊的邏輯推理能力。價值引領目標主要包括:引導樹立團隊合作、眾志成城的精神;增強攻堅克難、撥云見日的科學探索精神;提升民族自豪感和“興海圖強”的使命感;樹立嚴謹求實、追求真理的科學精神。

(二)? 教學組織與實施

本著以學生為中心的理念,體現學生的參與性、互動性和自主性,潤物無聲地融入具有時代性的思政元素,本次課程采用了問題引導式、講授式、研討式等多種教學方法,基于雨課堂平臺、多媒體課件講解與板書相結合的教學手段,由表及里、逐層深入、循序漸進地引導學生掌握本節的教學內容。具體組織和實施分為以下四個階段。

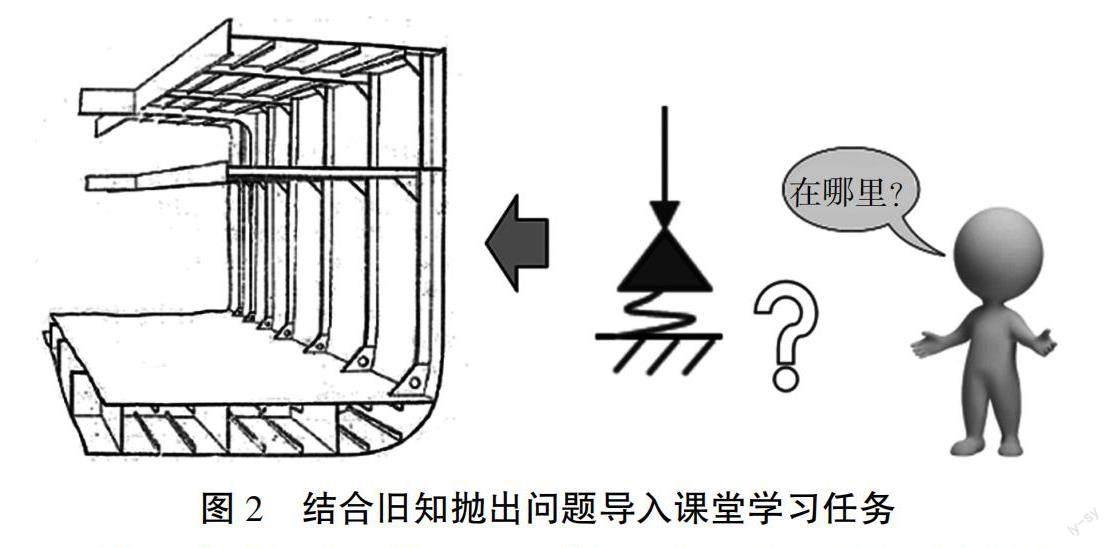

1? 第一階段:“導入”——復習舊知,導入任務

本階段采用的教學方法包括問題引導式教學法、講授式教學法,教學手段為雨課堂、多媒體課件。首先帶領學生回顧前面學習的“梁的支座與邊界條件”,通過雨課堂設置1個選擇題(圖1),考察彈性支座的邊界條件,限時作答學生完成后,教師帶領學生進行選項分析,利用課堂測試代替單純的理論講解,充分調動學生的參與度和積極性。接著,通過課件給出實際船舶橫剖面結構圖,拋出問題:彈性支座在實際船體結構中是以什么形式存在的呢?如圖2所示。此時,讓學生主動探尋問題的答案,引導學生理論聯系實際、還原抽象力學模型到實際對象,激發學生的好奇心和興趣。

顯然,學生并不能直接找到彈性支座,彈性支座是通過對交叉梁化簡得出來的力學模型。給予學生短暫時間思考后,導入任務主題:彈性支座是怎么化簡而來的呢?它的實際概念是什么?(以問題形式導入學習任務,更具有代入感)這就是本次課程要探究的內容——彈性支座的化簡。

2? 第二階段:“吸收”——彈性支座化簡基本內容的講解

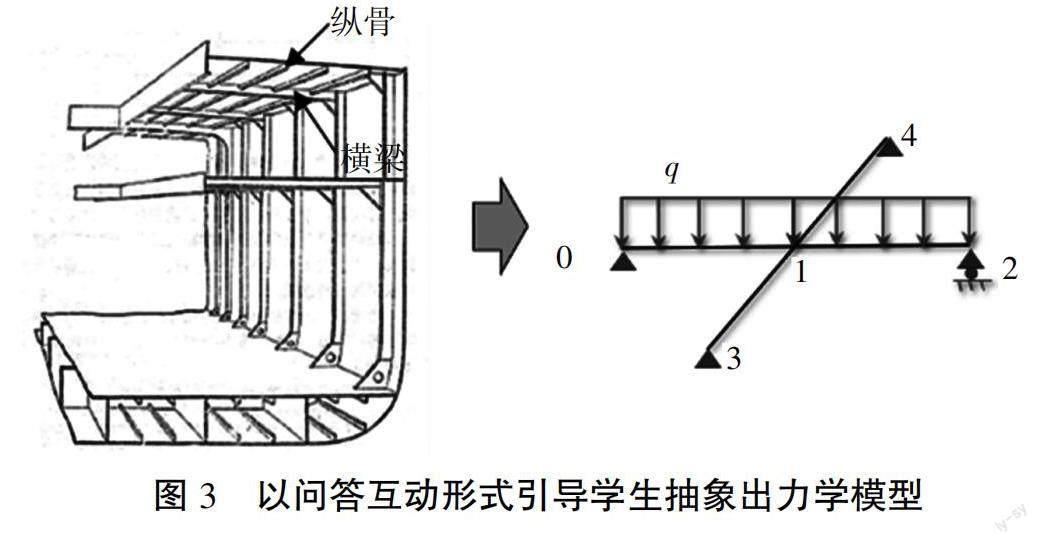

本階段采用的教學方法包括講授式教學法、研討式教學法,教學手段包括多媒體課件、板書。以第一階段設置的問題為導向,層層遞進講解。首先,從橫剖面圖中選取甲板橫梁和縱骨為例,通過問答形式引導學生回答縱骨與橫梁的支撐關系,引導學生將其從整船中抽象出來,得到圖3中所示的簡化力學模型(以問答互動形式逐步引導分析,吸引注意力,提高學生參與度)。

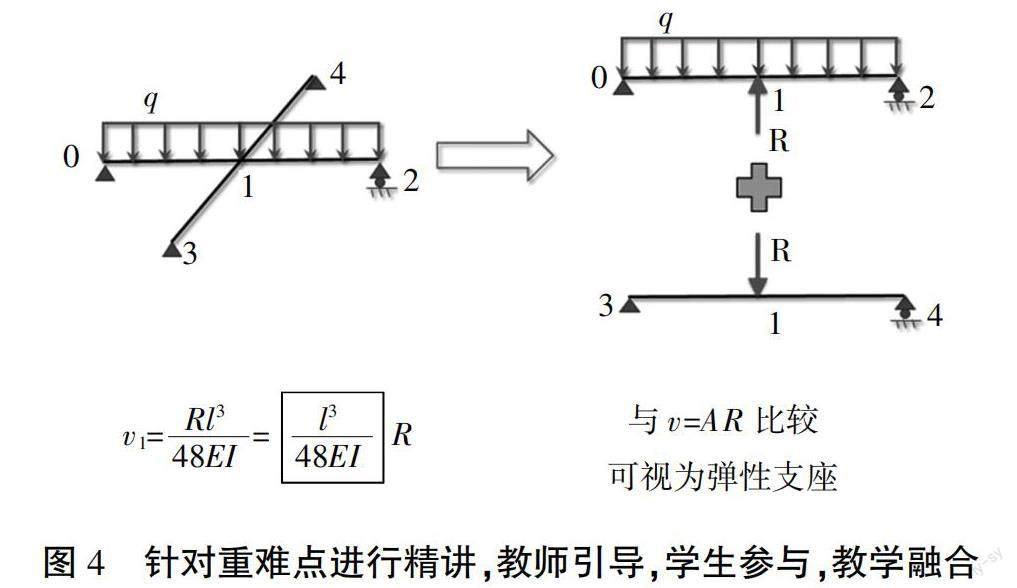

然后,教師基于板書采用力法原理講解解題過程(圖4)。而后引導學生將求解結果與彈性支座的約束條件進行類比,讓學生明白彈性支座的本質概念(教師引導,學生參與,教與學融合)。進一步地,教師進行總結,復盤從實際物理對象進行抽象、簡化和構建力學模型過程。同時,直接切入思政元素:許多問題如同船體結構一樣復雜,但我們只要運用科學的方法就能夠化繁為簡,要增強攻堅克難、撥云見霧的科學探索精神(思政融入點)。

隨著學生解題信心提升和課堂情緒高漲,教師將彈性支座的內涵延伸到整個船體骨架結構中,通過課件給出船體骨架復雜形式(圖5),指出船體結構中每根梁雖然尺度不大,但交叉布置后互為彈性支座,通過團結協作、眾志成城,就可抵御洶濤駭浪(融入團結協作、眾志成城的精神)。由點及面,切入航母的骨架結構形式,講述我國國產航母的建設和發展之路(圖5),縱然歷經百般周折,但仍決心要鑄造我國海疆的堅實盾牌,激發學生的民族自豪感,提升“興海強國”的使命感(思政融入點)。

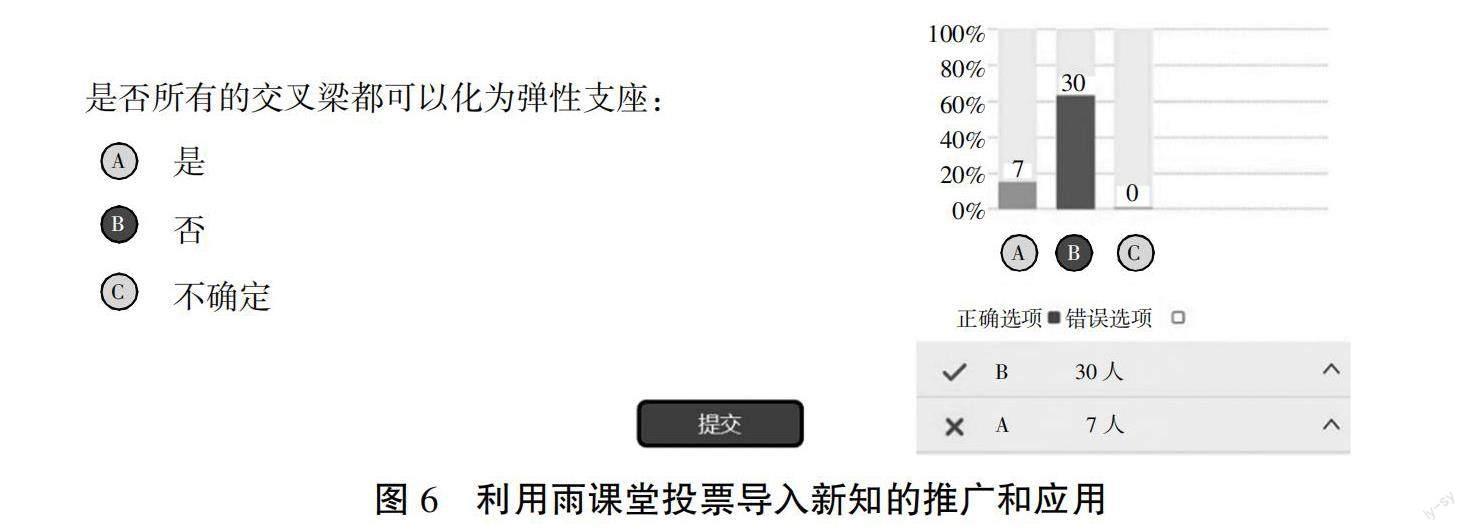

3? 第三階段:“推廣”——彈性支座化簡的推廣與應用條件討論

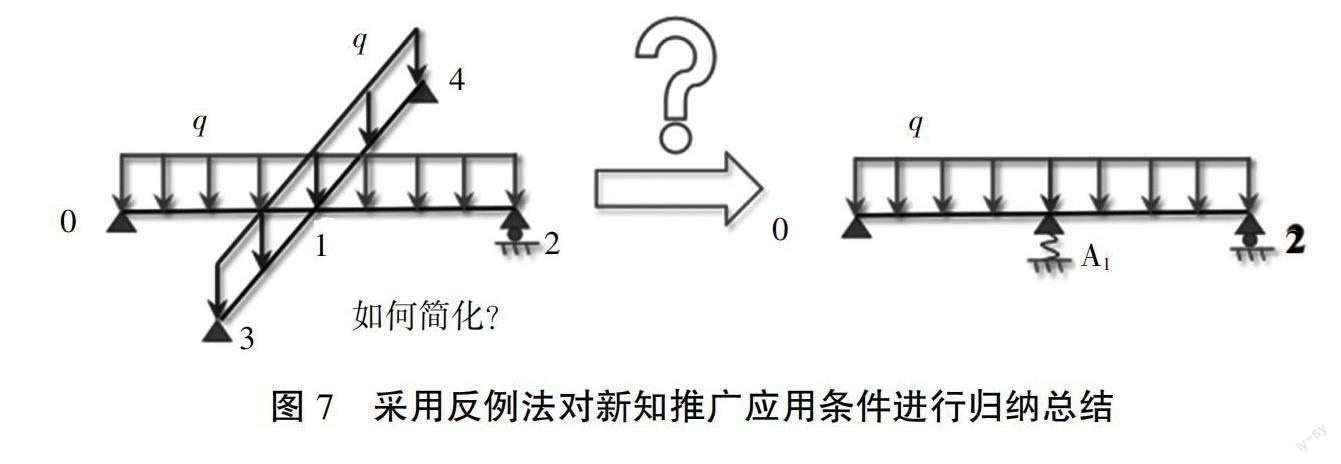

本階段采用的教學方法包括問題引導式教學法、研討式教學法、例證法,教學手段包括雨課堂、多媒體課件。在此前階段,學生經歷了面對問題的迷茫到解決問題的自信,課堂情緒逐漸升華,轉變為接受挑戰狀態,此時拋出思考問題:是不是所有交叉梁都能簡化為彈性支座?然后,教師讓學生通過雨課堂大膽投票(圖6)。接著,通過課件給出反例進行講解(圖7),此時學生會恍然大悟,原來彈性支座的化簡是有條件的,于是教師引導學生找出與此前算例的異同,便可歸納得出彈性支座化簡的條件。此過程鍛煉了學生的邏輯推理能力,同時也警醒學生學習不能生搬硬套、囫圇吞棗,要樹立嚴謹求實的精神(思政融入點)。

4? 第四階段:“內化”——知識內化,教學翻轉

本階段采用的教學方法包括研討式教學法、翻轉課堂。教學手段包括多媒體課件、板書。基于上述理論學習,進一步地,教師通過課件給出一個課堂練習題,采用翻轉課堂的形式,讓學生在應用中實現知識內化。此時,邀請1名學生到講臺做題并進行講解,然后,教師針對作答情況進行補充點評,給出正確的解答思路(圖8)。最后,教師給學生留下課后思考習題,鞏固課堂知識的同時,進一步提升學生的自我建構能力。

三? 專業知識與思政元素的有機融合

在該課程教學中,由彈性支座本質概念的專業知識點,點出縱然船體結構如此復雜,但運用科學的方法就能夠化繁為簡,融入要增強攻堅克難、撥云見霧精神的思政元素,鼓勵學生勇攀高峰的精神。由橫梁與縱骨互為彈性支座的專業知識點,由點及面,延伸到航母的建設,融合我國國產航母建造和發展歷程的思政元素,激發學生的民族自豪感和“興海強國”的使命感。由彈性支座化簡應用條件的專業知識點,通過反例說明,學習不能生搬硬套、囫圇吞棗,融入要樹立嚴謹求實、追求真理的思政元素,引導學生求真務實,探索科學的真諦。實現了專業知識與思政元素的有機融合,達到了潤物無聲、立德樹人的教學根本目的。

四? 教學效果分析及教學反思

本次課程基于學情和重難點分析,綜合采用了多種教學方法,知識體系科學、系統,思政資源豐富、融入自然。在理論教學層面,通過彈性支座存在形式的問題啟發學生思考,迅速吸引了學生注意力;對彈性支座化簡等理論知識的講授式教學,可快速、精準地讓學生掌握新知;通過問題研討實現課堂翻轉,能夠充分發揮學生的自主性,培養其舉一反三的能力。在思政教學層面,采取典型案例與理論升華結合模式,在課堂情緒高點切入思政元素,與學生情感產生共鳴。例如,當學生理解彈性支座概念茫然時,導入運用科學的方法就能化繁為簡、撥云見霧;當解題自信升華時,切入我國國產航母的自主發展之路,激發學生“興海強國”的使命感。課后學生反饋,課堂互動環節促使其積極思考,思政融入自然,通過理論知識合理過渡升華,接受程度高,政治素養、家國情懷有了明顯提高。

五? 結束語

本文以一次示范課程為例,闡述了課程思政教學案例的設計和實施全過程,通過理論知識與思政教育融合,在理論教學方面,強調理論知識聯系船海工程實際,以學生為中心,以教師為引導,發揮學生和教師在教學中的不同功能。在思政教學方面,本著“思政情景融入”的理念,潤物無聲地融入到課堂理論教學中,做到了教學與育人同步進行。在實際教學中,采用了“一依托、三根據、六結合”的課程思政元素挖掘與應用方法,將典型案例與理論升華結合,提升了思政實施的靈活性與貫穿性。以學生發展為中心,合理運用了多種教學方法,靈活翻轉師生課堂角色,強調學生的參與性、互動性,構建了“導入—吸收—推廣—內化”四階段教學過程模式。融合了經典課程理論與時代思政案例,思政切入點與學生課堂情緒同頻,激發了學生情感共鳴,提升了學生的家國情懷和自我建構的能力。

參考文獻:

[1] 習近平在全國高校思想政治工作會議上強調 把思想政治工作貫穿教育教學全過程 開創我國高等教育事業發展新局面[N].? 人民日報,2016-12-09(01).

[2] 楊慶生,葉紅玲,杜家政,等.基礎力學課程教學與課程思政的協同建設與實踐[J].力學與實踐,2021,43(6):955-958.

[3] 陸道坤.新時代課程思政的研究進展、難點焦點及未來走向[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2022,43(3):43-58.

[4] 蒲清平,何麗玲.新時代高校課程思政教學提質增效的實踐路徑[J].思想教育研究,2022(1):109-114.