初中數學教學中“動點問題”的有關分析

徐松齡

【摘要】初中數學動點問題是數學教學中的一個重要內容,它涉及運動變化的概念和方法,在中考考卷中極易以生活化試題的形態出現,學生容易在多種知識點雜糅的題干中產生迷失感,因此在教學中,教師應該引導學生從運動變化的角度理解數學概念,培養學生的思維能力和解決問題的能力,提高學生的數學綜合能力.

【關鍵詞】初中數學;課堂教學;動點問題

初中數學動點問題是數學教學中的一個重要內容,具有較高的難度和挑戰性,需要學生具備扎實的數學基礎和綜合運用知識的能力.教師應該通過多種方式來教授這個內容,幫助學生理解運動變化的概念,引導學生總結解決動點問題的方法和技巧,如分析問題、劃歸為一般形式、利用圖形性質等,幫助學生掌握解決問題的方法和技巧,提高數學思維能力和解決問題的能力.

1 動點問題的綜述

1.1 動點問題的內涵

動點問題也稱為幾何動態題,是指在題設圖形中存在一個或多個在線段、直線上運動的點的一類開放性題目,此類題目需要探求動點在運動過程中的幾何圖形變化規律,靈活性較強.解決動點問題的一般性思路是“動中取靜”,將一切動點問題全部靜點化,將點在運動過程中產生的等量關系、函數關系、比例關系等以規律性公式揭示出來,達到運用有關數學知識將問題解決的目的.

1.2 動點問題的特點

動點問題在初中數學教學中,是一個特點較為鮮明的大類題型,具體特點如下:(1)題型繁多.就其表現形態來看,至少可分為穿越型、定點型、極限型、幾何計算型、行程型幾個類別,在各個類別當中還存在大量的命題創新空間,尤其是穿越問題和行程問題最近在中考題型中大量融合生活化趨勢,給學生帶來了不小的解題壓力,對學生的數學基礎、思維方法和解題思路都提出了種種挑戰;(2)涉及跨學科知識.動點問題不僅考查數學基礎知識,還會涉及物理、化學、生物等多學科知識,學生需要利用一定的數學思維能力、綜合運用能力多角度分析問題、找到關鍵信息和解決方法,所需思維量極大;(3)與生活實踐相結合.這是近年來中考題型中最常見的變化題型,不僅具有動點問題一貫的抽象性,還結合了極強的靈活性和創新性,從考生訪談中不難發現,凡是曾經參與過、解決過實踐題型的考生均反映此種題型不難解答,而對實踐題型參與較少或未參與過的學生,則表示在分析問題和尋找解題思路上花費了相對較多的時間,由此可見,動點問題未來的一個發展趨勢就是將數學知識應用到實際問題中,從而演化出更為結合實際生活的試題.

1.3 動點問題的表現形態

初中數學動點問題在試題中一般以幾何圖像為題干,以特定方向、特定范圍運動的動點為核心組織題型,一般有如下表現形態:(1)穿越型試題.此類試題通常會給出一個帶有參數的三角形、矩形、梯形等幾何圖形,要求求出從圖形中穿過的未知數,例如,計算從點A到點C的直線距離;(2)定點型試題.此類試題通常會給出一個物理模型或幾何模型,要求求出物體在該模型中的位置或某些物理量的值;(3)極限型試題.此類試題通常會給出一個變化趨勢明顯的二次函數圖像,要求計算該函數圖像中某一點上的極限值或某些極限性質;(4)幾何計算試題.這類問題通常會給出一個平面或空間的圖形,要求計算圖形中某些幾何量的值;(5)行程試題.此類試題通常會給出一個表示路程或位移的數學表達式,要求計算從起點到終點的實際路程中某一點上的速度、距離、時間等物理量.

由此可見,初中數學的動點問題在題型表現方面相對復雜,外在表現多樣化,對學生的理解能力和基礎知識掌握程度、整合能力要求較高,是初中數學教學的一個較大難點.

2 初中數學動點問題教學策略

2.1 創設生活化問題的實踐條件

動點問題的題型無論是具象還是抽象、無論是代數問題還是幾何問題,其本質都是來源于實際生活中的案例與素材,教師可以立足于實證科學的精神幫助學生增加對動點問題的體驗感,例如通過一些具體的生活細節如行程問題、速度問題、相遇問題等,讓學生通過貼近生活情境、親自實踐測試的方式掌握動點問題的解決方法,學生的學習興趣被激發起來,學習效果也會相應提升.在實際踐行問題解決方案時,教師要指導學生準備一些思想性、功能性的數學工具,例如描繪基本圖形、線段圖、示意圖、縮放比例尺等,增強學生對動點問題的描述效果,在畫草圖、信息標注、圖形特征等方面創造條件,使學生有條件將動點的運動方向、速度、運動時間等的相對關系、表現方式等以可視化形態做好實時記錄,如此一來學生在實踐中獲得了解題思路、解后反思的自然過程,使得創設情境為學生的解題過程而服務,則學生的解題經驗也得到相應提升,在遇到生活化題型的時候能夠激發聯想,捋順題干中的有用信息及關聯關系.

2.2 探究動點內涵及邏輯關系

由于動點問題往往涉及變量、時間、空間等多個因素,因此在初中學生動點問題的教學過程中,教師需要引導學生將關注點放在動點問題對應的因素上,引導學生觀察動點的運動軌跡,理解運動變化的主要過程及內在規律,發現動點問題的具體特征,分清變量及不變量之間的對應關系.具體而言,由于動點題型的變化較多,因此教師可以先指導學生從理解問題背景入手,從動點問題相對復雜的背景和條件中,明確問題的目標和約束條件,對動點問題進行形象化處理,教師可以動員學生通過相關知識點及定理建立合適的數學模型公式,作為解決問題的支撐點,在數學工具和解題方法無誤的基礎上,有意識地引導學生將具體問題分解為若干子項問題,捋順解題步驟,學生按照邏輯完成解題步驟之后,可以通過解后反思促進自身數學思維發展,起到加深印象的作用.

2.3 培養解決問題的思維能力

初中數學教師可以通過教授初中數學動點問題,培養學生解決問題的思維能力.動點問題的求解需要學生具備一定的數學思維,而這些數學思維的基礎植根于動點問題中的變量和不變量的相對關系,學生的數學思維目標也通常集中于此,一旦學生考慮清楚了動點問題的性質和特點,發現了動點問題中時間和空間關系的變化規律之后,往往急于應用數學公式和方法,此時教師應注意學生的思維過程中是否尚存留一定盲區.許多學生往往在找到突破口之后,忽略了運動過程的復雜性,在逐步解決問題的過程中發現自己對變量的變化和影響因素的相互作用關系方面考慮得不夠全面,只解決了局部問題而缺失幾個關鍵步驟,導致大量的計算不得不暫時中止,重新分析過程,降低解題效率.因此教師一定要注意提醒學生在解題思維過程中明確完整、全面的解題思路.

2.4 通過變式練習強化解題能力

動點問題的求解過程不但要注重計算精度,避免因為計算誤差導致結果不準確,而且要通過多種方式幫助學生理解運動變化的形態,為了起到加深印象、熟悉動點問題解決方式的效果,教師可以根據建立公式的適用條件和限制,適當地將動點問題改變表現形式、增加條件等,讓學生的思路進一步打開,以提高學生解決問題的能力,全面掌握解決問題的方法和技巧.可以通過應用數學公式和方法入手,讓學生在解題的每一個關鍵步驟基礎上,建立相應的坐標系以描述點的運動狀態,然后選擇合適的公式和方法進行求解,起到舉一反三的效果.

3 動點問題例題分析

3.1 雙動點問題的例題解析

雙動點問題一般關注于復雜圖形之中的最短路線問題,即考查學生在兩點之間的線段及相關圖形的知識、定理掌握程度,現有如下一道例題:

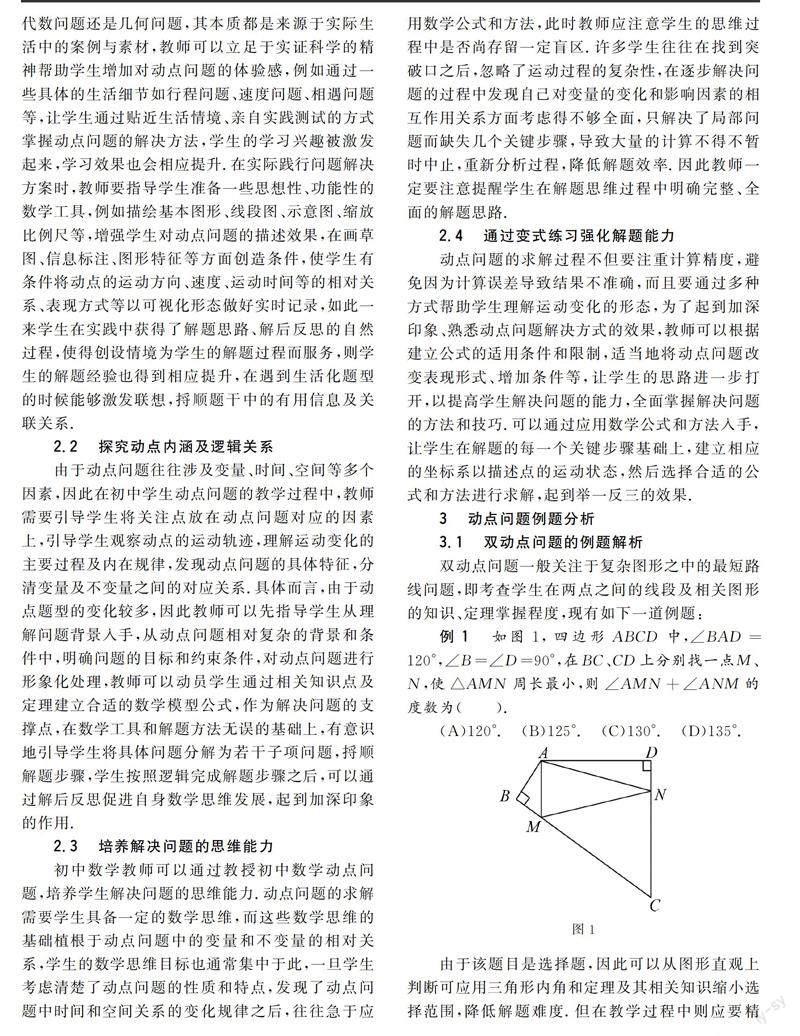

例1 如圖1,四邊形ABCD中,∠BAD=120°,∠B=∠D=90°,在BC、CD上分別找一點M、N,使△AMN周長最小,則∠AMN+∠ANM的度數為().

(A)120°. (B)125°. (C)130°. (D)135°.

由于該題目是選擇題,因此可以從圖形直觀上判斷可應用三角形內角和定理及其相關知識縮小選擇范圍,降低解題難度.但在教學過程中則應要精煉,要使學生們確定M、N的位置并熟練利用相關知識解決此類問題,激活學生的解題思維.本題應采用作圖法直觀地確定兩點之間的位置關系,作點A關于BC和CD的對稱點A′,A″,連接A′A″,交BC于M,交CD于N,則A′A″即為△AMN的周長最小值,此題的解題思路就此打開了,解題步驟如下:

本題是雙動點問題中比較有代表性的軸對稱問題,需要圍繞兩點之間的軸對稱性質創設解題思路,進而通過最直觀簡便的方法求出答案,如遇選擇題型,可適當省略若干求解步驟,直接判斷選項.

3.2 單動點問題的例題解析

單動點問題也常常圍繞求最短距離問題創設題型,一般情況下,常常圍繞軸對稱、線段垂直平分線的性質等知識點進行考查,適宜從線段的性質、軸對稱變換等數學知識作為突破口,采取作對稱點的方式進行解題.此類問題一般不會出現在大題上,因此往往在作圖過程中就比較容易分辨出正確選項.現有如下例題:

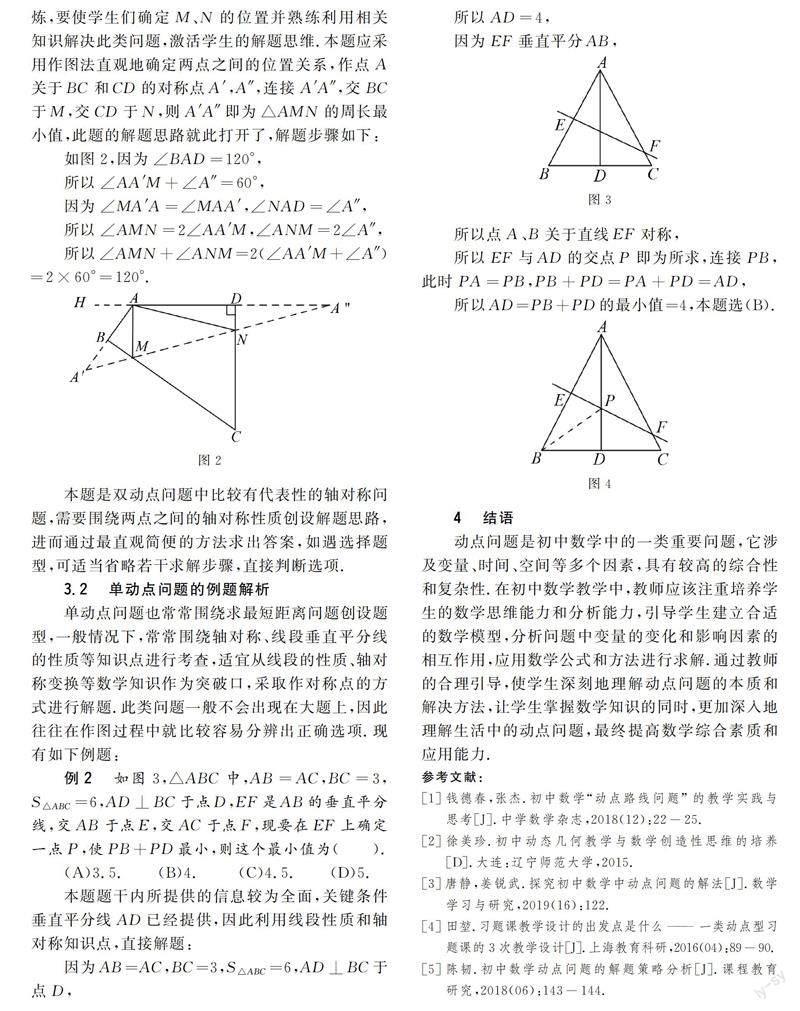

例2 如圖3,△ABC中,AB=AC,BC=3,S△ABC=6,AD⊥BC于點D,EF是AB的垂直平分線,交AB于點E,交AC于點F,現要在EF上確定一點P,使PB+PD最小,則這個最小值為().

(A)3.5.(B)4. (C)4.5.(D)5.

4 結語

動點問題是初中數學中的一類重要問題,它涉及變量、時間、空間等多個因素,具有較高的綜合性和復雜性.在初中數學教學中,教師應該注重培養學生的數學思維能力和分析能力,引導學生建立合適的數學模型,分析問題中變量的變化和影響因素的相互作用,應用數學公式和方法進行求解.通過教師的合理引導,使學生深刻地理解動點問題的本質和解決方法,讓學生掌握數學知識的同時,更加深入地理解生活中的動點問題,最終提高數學綜合素質和應用能力.

參考文獻:

[1]錢德春,張杰.初中數學“動點路線問題”的教學實踐與思考[J].中學數學雜志,2018(12):22-25.

[2]徐美珍.初中動態幾何教學與數學創造性思維的培養[D].大連:遼寧師范大學,2015.

[3]唐靜,姜銳武.探究初中數學中動點問題的解法[J].數學學習與研究,2019(16):122.

[4]田堃.習題課教學設計的出發點是什么——一類動點型習題課的3次教學設計[J].上海教育科研,2016(04):89-90.

[5]陳韌.初中數學動點問題的解題策略分析[J].課程教育研究,2018(06):143-144.