基于產出導向法的初中英語 聽說課教學策略優化研究

摘 要:在初中英語教學中,聽力教學是實現語言輸入的重要渠道之一。但當前有不少初中英語課堂教學,過度注重對學生聽力訓練而忽視圍繞聽力材料與聽力語篇載體的語言交流和知識鞏固,會導致聽力和語言交際分離的問題。初中英語聽說課強調“聽說結合”,這不僅需要教師強化對于英語學科知識與聽力材料向學生的輸入,更需要學生能夠在用耳聽、動腦想的基礎上“用嘴說”,實現語言技能的綜合實踐與運用;因此,教師要以產出導向作為聽說課教學的重要指導,并積極地將產出導向法滲透到聽說課的課堂教學中去,立足教材驅動、優化促成環節、實現動態產出,以此來幫助學生提高英語綜合素養、帶動學生聽說能力的提升。

關鍵詞:產出導向法;初中英語;聽說課;策略優化

作者簡介:洪峰,浙江省杭州市蕭山區萬向初級中學。

一、引言

借助聽力接受信息是實現語言輸入的重要渠道,可以說,學習“如何聽”“如何聽懂”,是學習任何一門語言所必要的基礎步驟。而聽力能力囊括于“語言能力”的概念之下,整合于“學生在社會情境中,以聽、說、讀、看、寫等方式理解和表達意義、意圖及情感態度的能力”這一框架中。這就說明,在英語學科的學習乃至英語教學之中,聽力的“輸入路徑”不能夠單獨作為學習的孤立環節,而應當與其他“輸出路徑”加以配套,唯有如此才能夠保證語言綜合應用與學習的維度。在新課標聚焦于“語言綜合運用能力培養”的大背景下,教師應當充分參考和借鑒產出導向法這一外語教學理論,以此來解決現實英語教學中“學用分離”的問題,幫助學生切實做到培育產出技能。

二、產出導向法的內涵

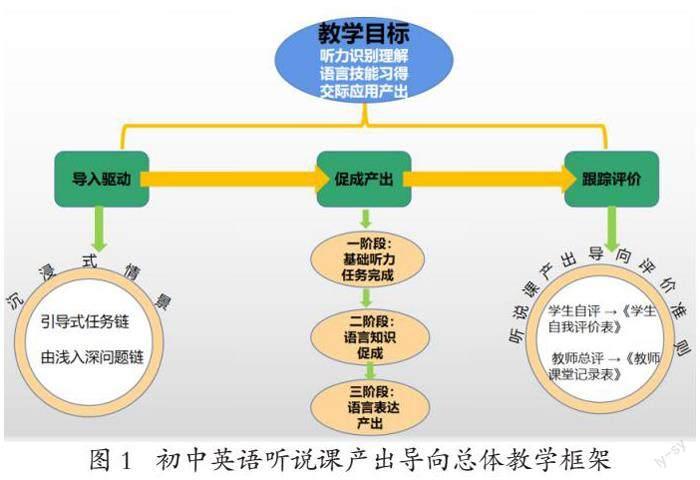

產出導向法由文秋芳提出,主要運用于各類外語教學的課程之中。“產出導向法”產生的契機,是為解決當前外語教學中的“學用分離”,即學生在學習和掌握了基礎性的語言知識、并形成了完整知識框架的基礎上,卻不能夠對知識進行有效應用,達成語言在生活中的實用交流、現實學習問題的自主化解決以及知識向方位素養滲透的問題。產出導向法最終的教學目標,就是使學生能夠在知識技能學習的基礎上,實現對語言的綜合性應用。它的核心思想是通過聚焦于學生的語言產出和產出型應用,以此來實現英語等外語教學的工具性、應用性和綜合性目標,提高外語教學的總體教學效率、提升教學質量。在產出導向法指導下的外語課程教學流程,主要由驅動、促成和評價三個環節組成,不同環節之間相互銜接、漸次深入,組成了完整的課堂教學框架。

無論是在理論內涵還是總體教學機制方面,產出導向法適用于當前素質教育背景下的初中英語聽說課教學。教師應當在參考和借鑒產出導向法的基礎上,不斷優化聽說課教學流程和環節、基于現實教學條件和學情生情來進行動態調整和優化,以此來提高初中學生的英語產出技能素養水平,培養學生的語言能力等英語核心素養。

三、產出導向法在初中英語聽說課中的優勢

產出導向法作為一種新型教學方法,所應用的范圍較為受限、應用程度與深度也有所不足。但是,從理論起點與實踐路徑的角度來看,產出導向法與英語教學中常用的項目式教學與情境式教學相比,有著先天的優勢。項目式教學緊緊圍繞基于教學目標所拆分出的各項學習項目,強調學生參照教學計劃和總體規劃來完成項目、實現知識學習的效果,盡管能夠提高課堂教學效率,但從根源上講教學效果完全取決于項目的總體難度與水平。情境式教學突出學生在模擬與現實情境之中的實際體驗,更加偏重強化學生對知識、概念的認知理解與思維建構。這兩種教學方法都“巧妙”地避開了英語教學中的“輸入”與“輸出”問題,對于教師的總體設計和教學水平有著較高的要求。

不同于項目式教學和情境式教學,產出導向法將這兩種方法融匯應用于教學中,但又有著本質不同,它更加強調帶動學生“先輸入、后輸出”,這契合人的思維認知客觀規律。教師在這種教學方法之下的指導和輔助作用更加明顯,因為如“聽力”等輸入的過程需要教師對相關知識概念進行補充和解釋、在“語言綜合表達”的輸出過程則需要通過一定的激勵與輔導,促進學生有效輸出。學生需要立足接收到的具體信息與內容,進行有針對性地、科學地表達和輸出,以便始終明確自己的學習目標,提高輸出內容的優質話語比例,減緩思維建構坡度,幫助自身提高理解與應用能力。總的來說,產出導向法能夠更好地明確教學方向和路徑、帶動學生更加注重語言的表達與綜合性應用。

四、基于產出導向法的初中英語聽說課教學策略優化策略

要在初中英語聽說課教學中應用產出導向法,教師應當根據自身聽說課的教學規劃和安排,實現由傳統課堂教學體系向“產出導向”教學體系的轉化。這種產出導向體系的核心在于:由包括“聽力識別”“語言技能”與“交際應用”三個方面的教學目標起始,整體的聽說課課堂教學環節與活動緊緊圍繞教學目標開展,從任務驅動營造具體情境到“聽力促成”與“語言產出”,同時由目標衍生出配套的動態產出評價,確保整體聽說教學的規范性與科學性,使得教師能夠達成對教學的整體考量與評價效果。一般性框架如下(見圖1)。

(一)遵循產出導向體系,明確細化目標框架

圍繞產出導向體系,教師所確定的教學目標成為決定課程走向、影響課程質量的關鍵性要素。教師要緊緊圍繞新課標中有關“提高學生語言綜合運用能力”的要求,對教學目標加以優化和拓展。一般來說,教師可將聽力課的教學目標劃分為“聽力識別理解”“語言技能習得”和“交際應用產出”三個方面。以人教版初中英語八年級上冊Unit9“Can you come to my party?”聽說課教學為例,筆者圍繞“Invitation”這一主題,參考教材聽說學習資料確定以下目標:1.聽力識別理解目標:學生能夠在聽力對話中,通過仔細聆聽不同角色相互溝通過程之中所表達出的語音、語調、語速,感受到不同角色的情感差異;能夠在聽力練習過程中體會、記憶并把握“prepare for”等核心短語的含義。2.語言技能習得目標:學生能夠建立must/have to 與“職責、義務”之間的關聯,并圍繞“Invitation”的主題來表達自己的觀點和看法,結合自己的生活學習實際與個人理解進行主題化的流暢、規范自我表達。3.交際應用產出目標:學生能夠圍繞“make/accept/refuse an invitation”與他人進行自然的肢體、語言和眼神交流,實現語言的綜合生活化應用。

(二)任務驅動營造情境,突出引導漸次深入

要帶動學生真正進入到聽說課的綜合學習中來,教師需要在教學目標的指引下,為學生打造出沉浸式的、結合生活的具體情境,帶動學生在激活自身生活經驗與知識積累的前提下,起到類似傳統英語聽說課教學的“熱身”和“導入”效果,促進學生激發學習內生動力。在整體的學習情境布置完成后,教師需要為學生布置各類引導式的、由淺入深的前期學習任務,帶動學生提升總體學習效果。

以人教版初中英語八年級上冊Unit2“How often do you exercise?”聽說課教學為例,筆者首先參考Section A 2a和2b的聽力材料,根據其中的頻率關鍵詞,圍繞“學校運動會前班主任在本班招募參賽運動員,向學生詢問有關平時體育鍛煉情況和體育特長”這一場景,根據實際情況進行分角色朗讀、表演、錄像播放等,同時布置第一個學習任務“請找出視頻(聽力材料)中形容‘頻率的詞匯和短語”,通過運動會這種學生常見的活動來進行導入,能夠有效帶動學生產生一種親切感,使學生迅速集中注意力、沉浸地進入到情境之中。之后,筆者圍繞“once、hardly、ever”等關鍵詞,為學生布置第二個學習任務:請選用其中的詞匯,回答“describe how you do exercise”這個問題。在布置任務后,讓學生首先進行自主思考和“自我回答”,然后請學生與自己的同桌,兩人一組進行相互之間的英語討論和觀點表達,實現了對于“鍛煉頻率”這個主題下的語言技能的訓練。而在這兩個任務的完成過程中,學生初步感受到了“聽力識別理解”和“語言技能習得”目標的內涵。之后,筆者聚焦于情境之中的提問方式“How often do you exercise”,從“疑問副詞+頻率副詞+助動詞+主語”的拆分,向學生闡述“正確使用頻率副詞,合理使用頻率副詞與各類頻率關鍵詞進行提問與交際”的交際應用產出目標,同時圍繞這一目標提出第三個學習任務“Creative editor”:再聽一遍視頻(聽力材料),對內容進行其他常見對話場景下的改編。學生在這樣的三個任務的引導之下,也就逐漸明確了自身在聽說課中的學習目標,并能夠圍繞目標開展輸入與產出學習活動。

(三)視聽帶動聽力促成,多元推進語言產出

在進行了前期難度較低、維度較為單一的引導式任務學習與情境構造之后,教師在聽說課之中還應融合“產出導向教學法”的總體框架,做好“聽力促成”與“語言產出”的總體環節設計工作。在這一方面,教師要充分將“促成”與“產出”結合起來并實現順暢銜接,帶動學生能夠在知識技能促成的基礎上實現向自我語言表達和應用的轉換。

以人教版初中英語八年級上冊Unit2“How often do you exercise?”聽說課教學為例,筆者緊接著上述教學環節與步驟,為學生布置Section B的1c和1d的聽力學習任務,要求學生在聽完教材聽力材料后,完成以下階段任務:1.正確填寫“circle answer”和“fill the survey”的教材題目內容;2.要求學生盡可能地根據自己的回憶來復述采訪者所提出的問題,可以以寫出“關鍵詞”、圍繞關鍵詞進行補充和豐富的方式來加以陳列。之后筆者為學生公布了聽力材料內容,要求學生根據時間順序對材料中提出的問題進行一一的“聽寫”,同時對自己的答案進行檢查并補充自己的“關鍵詞”;筆者進行巡視并為學生的聽力情況進行打分。

在第二階段,筆者強化了學生在聽力基礎上的內容、結構與語言知識促成,具體進行了如下的一系列行動:首先,要求學生圍繞聽力材料思考三人交流的主題,明確“daily habits”的主要內容,同時要求學生在教材基礎上聯系自身、拓展思考其他有關“daily habits”的方面,三人需要相互協作、齊心協力,想出的相關名詞和短語越多越好;緊接著,要求學生將不同的提問按照一定的邏輯進行歸納,從“exercise”“sleep”和“eat”三個方面概括材料,并要求學生按照提問的順序、融合頻率副詞,模仿材料寫出有關“daily habits”的其他問題,幫助學生厘清文本結構;最后,筆者再結合“How often”疑問句的使用方法、不同頻率副詞的區別等進行語言知識的傳授,要求學生記錄課堂筆記,鞏固認知。

到第三階段,筆者開始帶動學生逐步嘗試語言表達產出。筆者回到先前情境構建時展示的視頻,或為學生展示其他在網上插入的對話視頻,要求學生在邊聽邊看的同時,著重觀察對話者的神情、動作、語氣、語音和語調等細節,要求學生根據自己模仿材料寫出的有關“daily habits”的其他問題,和同學兩兩結成一組。互相之間提問、回答,完成分組情景模擬對話的語言產出。在這個過程中筆者也進行了動態評價,同時重視對于在英語語境中“社交禮儀”“禮貌用語”乃至“發音連讀”等細節知識點的傳授。在學生進行對話練習的過程中,筆者根據各項評價標準、對各個小組進行打分,同時根據評分選出最佳了小組。根據學生自己的想法,使用多媒體工具插入音頻作為背景音、插入圖片作為場地,幫助其模擬出特定的情境,比如一些學生以自己在健身房與同伴之間邊健身邊討論為應用背景,在實際教學過程中直接從互聯網上找到有關健身房的實錄視頻,單獨選取音軌作為背景音,讓學生在背景音下進行語言實際應用。其他學生在觀察和反思的過程之中進行了相互評價,也就逐漸能夠把握自身在語言產出過程中的問題。

(四)課堂動態智能評價,實現以評促學效果

在主體聽說課教學環節的推進和開展過程中,教師應當同步動態進行關于學生的聽力接收與表達產出學習效果評價,實現在課堂上的“以評促學”正向作用。在這一方面,教師應當首先圍繞三個方面的教學目標、參考新課標中有關“課堂評價”的教學建議內容,制訂科學的聽說課評價準則,在“聽力識別理解”和“語言技能習得”目標下突出對學生在內容、結構與語言三個維度的考量,在“交際應用產出”目標下聚焦于對學生“表達流暢度與規范度”“思維邏輯”“語音語調”“情感程度”“交際態度”“肢體動作”等維度的考察。

而智能評價也突出跟蹤評價、學生自評以及教師總評等不同于傳統的新型智能評價手段。在教學中筆者根據評價準則為學生制訂評價表并提前分發,在不同的學習環節和任務完成之后,按照小組的形式根據不同評價維度進行自我評價和互相評價,筆者重點引導學生寫出自己在“聽力”和“表達”過程中出現的問題。與此同時,強化在學生進行聽力接收以及相互交流表達時的隨堂巡視和記錄,尤其是不斷總結和歸納出學生群體常見的表達產出問題,在課堂結束后收回學生的評價表,結合表中的打分與評語和自己在課上的觀察,寫下教師總評。在課后服務時間圍繞學習難點問題進行統一講解,針對學困生進行一對一指導,對勇于表達以及產出能力進步的學生加以表揚,實現評價對學生的激勵和促進效果。

五、教學實施難點

在初中英語聽說課教學中應用產出導向法存在一定的難度。首先,最難的部分就是如何有效設計好聽力促成與語言產出的環節,這一環節實施過程中教師需要保證聽力促成環節的質量,在筆者看來聽力促成的質量決定了學生語言產出的高度。所以對聽力材料的有效處理,高質量“腳手架”的設置對教師來說具有挑戰性。其次是評價跟蹤階段教師對學生的課堂總評難以全面覆蓋,由于一節課時長有限,筆者在實際操作過程中發現要實現教師對全班每位同學差異性的評價較難,很多時候對于聽力能力較弱學生的評價未能做到整體性、針對性,需在今后更加優化評價體系。

六、結語

總而言之,當前初中英語教師應當充分重視應用產出導向教學法來優化和改良聽說課教學,將多種知識技能轉化為產出任務并達成學生動態語言產出的效果,以此來實現英語聽說教學中“聽”“說”等各個環節的嵌套與配合,使得學生能夠真正實現由被動接收到主動表達,提高英語課堂教學的總體效率與質量。