音樂作品中特色布局的魅力分析

〔摘 要〕貝多芬于1802年創(chuàng)作了《暴風雨奏鳴曲》,他在這部作品的第一樂章運用了對稱性調(diào)性布局,大量色彩性的和聲進行以及精心設計的曲式結構,形象地表現(xiàn)出“暴風雨”中焦躁不安的自己,生動地展現(xiàn)了自己的內(nèi)心獨白,極具戲劇性。作者旨在通過此文,為貝多芬《暴風雨奏鳴曲》的研究者與演奏者提供一些參考。

〔關鍵詞〕貝多芬;《暴風雨奏鳴曲》;音樂分析

一、《暴風雨奏鳴曲》的創(chuàng)作背景

貝多芬的三十二首鋼琴奏鳴曲與巴赫的《平均律鋼琴曲集》同被稱為“音樂圣經(jīng)”,在整個音樂史上有著舉足輕重的地位。《暴風雨奏鳴曲》是貝多芬的第17首鋼琴奏鳴曲,創(chuàng)作于1802年,正值貝多芬的創(chuàng)作成熟期。這個時期,貝多芬創(chuàng)作作品的質(zhì)量與數(shù)量提升迅速,全面顯示出他的英雄主義氣概與光明熱情的個性。但也是這個時期,貝多芬的耳疾愈發(fā)嚴重,友情和愛情也雙雙失利。在這幾個事件的連續(xù)打擊下,貝多芬認為自己與社會格格不入。

《暴風雨奏鳴曲》的三個樂章分別顯示出了貝多芬的不同心境,從一開始的痛苦、不解、焦躁與不安,到第三樂章的精神“凈化”,像是其積極的“自我辯解”與內(nèi)心獨白。曾有人讓貝多芬闡釋此曲的創(chuàng)作內(nèi)涵,貝多芬回答道:“你去讀莎士比亞的《暴風雨》吧!”莎士比亞在《暴風雨》中塑造的主人公也是與坎坷命運作不屈斗爭的,貝多芬與之產(chǎn)生共鳴,所以能創(chuàng)作如此偉大的《暴風雨奏鳴曲》。

二、從曲式角度看《暴風雨奏鳴曲》的特色布局

《暴風雨奏鳴曲》第一樂章的曲式結構為奏鳴曲式,沒有引子和尾聲等附屬結構,分為呈示部、展開部、再現(xiàn)部三個部分。貝多芬在這一時期已經(jīng)將奏鳴曲式內(nèi)部的矛盾沖突處理得非常成熟,奏鳴曲式各部分之間在材料、調(diào)性、織體、節(jié)奏、旋律等方面都有著鮮明的對比。

表1為呈示部的曲式結構。呈示部結構非常完整,主部由一個6+16小節(jié)的準平行樂段構成,開始是一個琶音的分解屬六和弦,速度為largo(慢板),再加上和弦結束時運用的自由延長,在小調(diào)的昏暗色彩下,讓人充滿遐想。隨后速度變?yōu)閍llegro(快板)的二度動機,“風暴”瞬間打破了一開始的寧靜,最后的終止部分卻又變慢到了adagio(柔板),構成了主部之間的對比。連接部分為4+4+13小節(jié)的三個部分,伴奏部分均運用了阿爾貝蒂低音的音型,保持了連接部的統(tǒng)一性,調(diào)性也由主調(diào)d小調(diào)轉到了副部調(diào)性a小調(diào),為副部的進入做了準備。副部結構是一個4+4+14小節(jié)的三句式平行樂段,三個樂句在材料和調(diào)性上均保持了一致,b2的后半句通過拿波里六和弦的反復進行作出擴充,最終以完滿終止走向結束部。不同于從副部調(diào)性開始的典型奏鳴曲式的結束部,結束部從A大調(diào)開始,從第69小節(jié)轉回副部調(diào)性a小調(diào),并運用反復的屬主進行強化。

表2為展開部的曲式結構。展開部的曲式結構也非常完整,分為引入、展開、屬準備三個部分。引入部分共6個小節(jié),可分成2+2+2小節(jié)的三組,材料來自主部進行變化的前兩小節(jié),每部分之間只從調(diào)性與和弦結構上進行對比。引入的第一部分運用了g小調(diào)的屬六和弦進行分解,第二部分是#c小調(diào)的導七和弦,第三部分是b小調(diào)的屬四六和弦;展開部分從#f小調(diào)開始,運用了呈示部中連接部的材料,也是連接部在#f小調(diào)、C大調(diào)、d小調(diào)上的復奏。屬準備部分運用d小調(diào)和長達12小節(jié)屬和弦的分解音型,脫離了展開階段的材料并終止于d小調(diào)屬和弦,在結束處運用了4小節(jié)的小連接引出再現(xiàn)部。

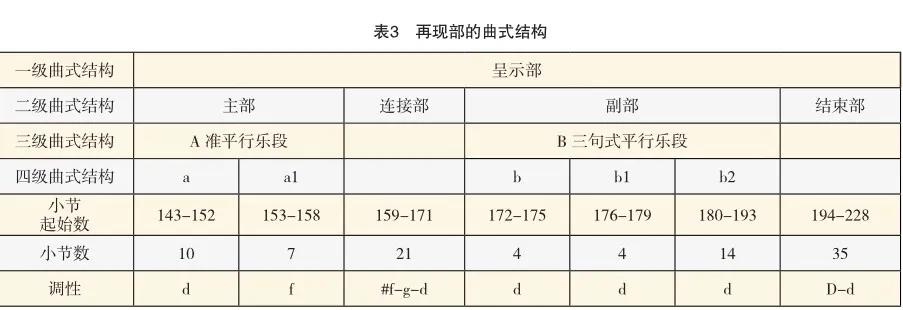

表3為再現(xiàn)部的曲式結構。主部是一個神似而非形似的主部再現(xiàn)。在這一部分中,呈示部中的主部慢板部分被擴充為6小節(jié),而快板的“風暴”部分卻被刪減。連接部運用了新的插部材料,與呈示部中的完全不同,調(diào)性從#f小調(diào)開始,后經(jīng)過主調(diào)的屬小調(diào)g小調(diào)轉回主調(diào),為副部的調(diào)性回歸奠定了基礎。副部回歸到了主調(diào)d小調(diào),結構和材料與呈示部中的副部基本一致。結束部從主調(diào)的同主音大調(diào)D大調(diào)開始,材料與呈示部基本一致,在第198小節(jié)回到主調(diào)d小調(diào)。因沒有尾聲,所以結束部在最后進行了擴展。

從呈示部的焦躁到展開部的崩潰,再到再現(xiàn)部刪減“風暴”部分后的逐漸平靜,可以看出貝多芬在結構上的精心布局與他彼時的心境完全貼合。

三、從和聲角度看《暴風雨奏鳴曲》的特色布局

《暴風雨奏鳴曲》作為貝多芬創(chuàng)作成熟期的代表作,其中包含了大量和聲的特色用法。

(一)調(diào)性布局

在《暴風雨奏鳴曲》整體的調(diào)性布局上,貝多芬運用了主-屬-下屬-主的調(diào)性布局邏輯,但在“經(jīng)過性調(diào)性”的運用上顯示出了他的個人風格。

呈示部的調(diào)性從主調(diào)d小調(diào)開始,在主部第二樂句第7小節(jié)用調(diào)性對置的手法轉到主調(diào)的關系大調(diào)F大調(diào),又在第10小節(jié)用G小三和弦作為共同和弦轉回d小調(diào)結束主部。連接部從d小調(diào)開始,在第30小節(jié)以d小三和弦為中介轉到副部調(diào)性a,為主調(diào)的上方屬小調(diào),也是典型的奏鳴曲式調(diào)性布局。整個副部在主調(diào)的屬小調(diào)a小調(diào)上,而結束部從主調(diào)a小調(diào)開始,在第69小節(jié)轉到副部調(diào)性a小調(diào)。典型奏鳴曲式的結束部一般從副部調(diào)性開始,結束部從同主音大小調(diào)的交替開始是貝多芬的特色用法。

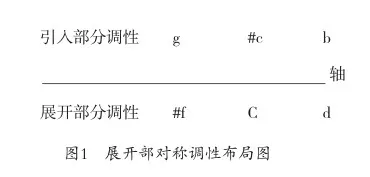

展開部引入部分的調(diào)性從d小調(diào)的下屬調(diào)g小調(diào)開始,通過兩次調(diào)性對置,依次轉到g小調(diào)的上方三全音調(diào)性#c小調(diào)、#c小調(diào)的下方大二度調(diào)性b小調(diào)。展開部分的調(diào)性從b小調(diào)的屬小調(diào)#f小調(diào)開始,在第111小節(jié)通過G大三和弦作為共同和弦轉到C大調(diào),這里運用了前調(diào)的拿波里六和弦作為共同和弦轉調(diào),這在古典主義時期也是較有特色的轉調(diào)手法。最后,在第115小節(jié)通過調(diào)性對置手法轉到了主調(diào)d小調(diào)。通過反復轉調(diào),音樂的緊張度隨之增強,調(diào)性色彩也不斷轉變,從表4可以看出展開部的特色調(diào)性布局。

通過表4可以看出,展開部中引入部分和展開部分的調(diào)性布局中,相鄰兩調(diào)的關系分別為三全音和大二度,是調(diào)關系一致的調(diào)性布局。此外,筆者發(fā)現(xiàn)這兩個部分的調(diào)性布局是成軸對稱的關系,這是這首作品中最為特色的調(diào)性布局。

再現(xiàn)部的調(diào)性從主調(diào)d小調(diào)開始,在第153小節(jié)通過調(diào)性對置手法轉到其中音調(diào)f小調(diào),是呈示部第二樂句調(diào)性的同主義小調(diào),但在主部的結束并未轉回d小調(diào),使再現(xiàn)部的主部在聽感上不夠穩(wěn)定,同時增加了音樂的動力性。連接部的調(diào)性從#f小調(diào)開始,是主部結束調(diào)性的上方小二度調(diào)性,并在第164小節(jié)通過共同和弦D大三和弦轉到g小調(diào),最后轉回d小調(diào),成為前調(diào)g小調(diào)的屬小調(diào)。副部的調(diào)性回歸到了主調(diào)d小調(diào),并與呈示部中副部的調(diào)性一樣穩(wěn)定,沒有進行轉調(diào)。結束部的調(diào)性從副部的同主音大調(diào)D大調(diào)開始,與呈示部一致,在第198小節(jié)轉回d小調(diào)直至結束。

綜上,在主部中進行了對置型轉調(diào)、結束部開始用副部調(diào)性的同主音調(diào)式進行替換,以及展開部中的特色對稱調(diào)性布局都是這部作品的特色。

(二)和聲進行

1.線性化思維的和聲進行

線性化思維的和聲即強調(diào)“橫向”邏輯思維。在這部作品中,貝多芬非常注重線性化思維的和聲進行,連接部的低音部分就是運用了這個和聲技法。從第21小節(jié)開始,低音旋律由第21-24小節(jié)的D音持續(xù),到第25-28小節(jié)的E音持續(xù),然后到第29-30小節(jié)的F音持續(xù),到第30-31小節(jié)的#G音持續(xù),然后到第32-33小節(jié)的A音持續(xù),再到第34-36小節(jié)的B音持續(xù),最后到第37小節(jié)的C音持續(xù),形成了一個D-E-F-#G-A-B-C的a和聲小調(diào)音階,與副部調(diào)性a小調(diào)形成統(tǒng)一。這使作品的連接部更具有浪漫主義風格,表現(xiàn)出貝多芬創(chuàng)作中后期向浪漫主義風格的逐漸轉變。

2.色彩化的和聲進行

拿波里六和弦的運用可以使小調(diào)中出現(xiàn)大調(diào)的和聲色彩。在這首作品中貝多芬大量運用拿波里六和弦,不光運用其色彩性的和聲進行,還利用其進行遠關系的轉調(diào),甚至在結束部中運用了拿波里六和弦的持續(xù)。

貝多芬在主部的第二樂句中就運用了拿波里六和弦(見譜例1),給主部增加了一點焦慮不安的色彩,展現(xiàn)了貝多芬此時的心境,也為作品后面大量的拿波里六和弦埋下伏筆。

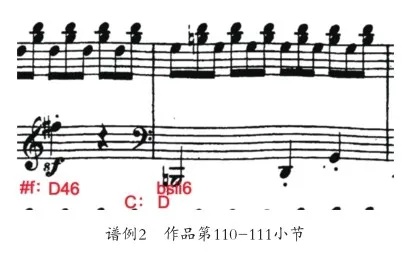

如譜例2,在作品第111小節(jié),貝多芬利用前調(diào)#f小調(diào)拿波里六和弦作為中介轉到遠關系的C大調(diào)。

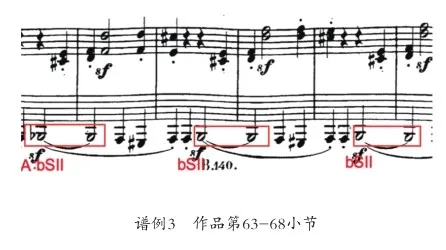

結束部中和弦持續(xù)也是本曲中最有特色的部分之一。在結束部開頭的63-68小節(jié)中,貝多芬運用了長達6個單位拍的bII級持續(xù)音,使結束部的開頭具有極強的緊張感,如譜例3所示。

結語

《暴風雨奏鳴曲》在曲式及和聲方面均運用了特色的布局方式,極具戲劇性,再現(xiàn)了貝多芬內(nèi)心的掙扎與悲痛。第一樂章中,拿波里六和弦的運用增加了緊張矛盾感;三全音及二度調(diào)關系的對稱性調(diào)性布局的運用展開了戲劇性的矛盾沖突;與其心境完全貼合的曲式結構則形象地表現(xiàn)出了貝多芬人生中“暴風雨”來臨時焦躁不安的自己。《暴風雨奏鳴曲》作為貝多芬人生中至暗時期的作品,充分表現(xiàn)了其內(nèi)心的掙扎,更表達出他從黑暗的縫隙中找到屬于自己一束光的渴望。

參考文獻

①姚亞平:《西方音樂通史教程》,北京:中央音樂學院出版社,2005年。

②姚恒璐:《五聲性線性和聲在中國音樂創(chuàng)作中的足跡》,《星海音樂學院學報》,2021年,第1期。

作者簡介

張佳豪,山東師范大學碩士研究生,研究方向為作曲技術理論。

責任 編輯:任麗姝