交通運輸類專業主題式課程思政育人模式研究

張文會 王憲彬 程國柱 武慧榮 韓銳

摘? 要:為將課程思政貫穿交通運輸類專業人才培養體系,全面提高課程思政育人質量,結合工學類專業課程思政要點,構建專業必修課和選修課組成的思政主題支撐矩陣,確定每門課程對思政主題的強支撐關系。梳理專業課程思政元素,系統構建專業課程思政案例庫,并舉例說明案例庫建設內容。最后,提出多元化教學手段、基層教學主題研討和課程思政元素深耕等教學方法,充分發揮專業課程集群效應,使各類課程與思政課程同向同行,將顯性教育和隱性教育相統一,形成協同效應,構建全員全程全方位育人模式。

關鍵詞:交通運輸類;課程思政;主題梳理;課程矩陣;協同育人

中圖分類號:G641? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)05-0039-04

Abstract: In order to integrate ideological and political education into the talent cultivation system of transportation majors, comprehensively improve the quality of ideological and political education in the curriculum, this paper, combining with the key points of ideological and political education in engineering majors, a support matrix for ideological and political themes composed of compulsory and elective courses was constructed. The strong support relationship between each course and ideological and political themes was determined. The ideological and political elements of professional courses are sorted out. A professional course ideological and political case library is systematically built and the content of the case library is provided as the illustrated examples. Finally, various teaching methods such as diversified teaching methods, grassroots teaching theme discussions, and deep cultivation of ideological and political elements in the curriculum were proposed. The cluster effect of professional courses is fully leveraged. Various courses were able to go hand in hand with ideological and political courses. The explicit and implicit education isunified and a synergistic effect was formed. A comprehensive education model for all staff was constructed.

Keywords: transportation; curriculum ideological and political education; theme sorting; course matrix; collaborative education

立德樹人是高等學校的根本任務,為了使培養的專業人才樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀,成為社會主義事業合格的建設者和接班人,高校教師要在講好思政課程的基礎上,將課程思政有機融入人才培養的全過程,將價值塑造、知識傳授和能力培養融為一體,構建全員育人、全方位育人的大思政格局。

2020年5月,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》,明確提出全面推進課程思政建設是落實立德樹人根本任務的戰略舉措、是全面提高人才培養質量的重要任務。此外,還要求深度挖掘提煉專業知識體系中所蘊含的思想價值和精神內涵,注重學思結合、知行統一。工學類專業課程,應注重強化學生工程倫理教育,培養學生精益求精的大國工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當。這為高等院校開展課程思政教育教學改革指明了方向。

高等學校是交通強國建設人才培養的主體,針對新形勢下交通人才的新需求,很多高校修訂人才培養方案,構建了課程思政教學體系,將課程思政落實到課程目標設計、教學大綱修訂、教材編審選用、教案課件編寫各方面,貫穿于課堂授課、教學研討、實驗實訓、作業論文各環節。不斷強化學生工程倫理教育,培養學生精益求精的大國工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當。但是,在全面推進課程思政教育教學改革的大背景下,課程思政的內涵式建設,例如,課程之間的協同效應、碎片式思政元素的整合、思政主題的支撐課程群和課程思政育人效果評價等方面,有待進一步研究。

一? 國內外研究現狀

(一)? 課程思政基礎研究方面

1? 課程思政內涵

國內外學者關于課程思政內涵研究成果較多,一般有以下幾種觀點:一是理念革新論,課程思政不是指哪一門或者哪一類特定課程,而是一種課程設置理念的革新。二是教育方法論,課程思政既是一種思想政治教育理念,又是一種教育方法,是全員參與其中,對學生進行全方位、全過程思想政治教育的活動與過程。三是課程觀論,課程思政實質是一種課程觀,是在各門課程與課程的各個教學環節中潛移默化地實現立德樹人[1]。

2? 課程思政實施

在國外的高校中,雖然沒有專門的思想政治教育課程,也沒有專門提出課程思政教育教學理念,但是在倫理、道德、價值理念與專業知識有機融合方面,開展了相關研究和實踐[2]。

國內對課程思政實施方法方面的成果較為豐富,邱偉光[3]從教師、教材、知識體系、制度等方面提出課程思政建設方法。燕連福等提出教師是課程思政實施的實操者,要建立健全制度保障機制,構建了立體化的課程思政教學體系。高錫文[4]總結了上海高校課程思政模式,提出思政課與專業課教學相結合的理念,發揮顯性教育與隱性教育的協同育人優勢,形成全員育人全方位育人的格局。

(二)? 課程思政資源建設方面

隨著20世紀70年代人本主義理論的不斷發展,其思想理論對國外的課程思政資源開發產生了深刻影響,課程思政資源設計不再以學生認知為基礎,學生情感需求成為了課程與課程資源設計的重要內容。一般會通過“宗教教育”“公民教育”等形式的課程隱蔽地進行思想政治教育,通常是在專業課程中融入思政教育,以達到對學生進行價值引領、塑造人格的目的。比如有代表性的包括主張價值引領的美國課程教育、重視可持續化的日本課程教育、強化公民認同感的新加坡課程教育和民族精神貫徹始終的俄羅斯課程教育[5]。

在國內,上海多所高校對課程思政教育和資源庫建設先行試點,將專業課程思政內容、資源、經驗進行系統梳理、提煉優化、整合構建了系列課程思政示范課程,在專業課教學過程中有機融入育人元素,實現理論知識教學與思想政治教育的“巧妙嫁接”。如復旦大學新聞傳播專業的中國新聞媒介史課程,該課程采取小組討論、文獻閱讀、視頻觀賞、實地探訪以及案例討論等多樣的教學方式,闡釋新聞傳播事業在中國的發展歷程,從而引導學生正確掌握和理解中國新聞史,助力構建學生的正向積極的中國新聞史觀念[6]。上海中醫藥大學的老師將感恩教育融進了人體解剖學的教學中,不僅注重專業知識和專業技能的傳授,同時也強調學生對生命意義的思考以及醫學生責任意識的擔當[7]。

(三)? 協同育人模式實踐方面

1? 協同育人實施路徑

國外對于思想政治教育協同育人實踐方法主要是以協同學理論作為切入點,協同育人理念在教育中體現得尤為明顯。西方國家愈加重視開展德育教育的各育人主體的相互配合、教育介體的綜合運用以及教育環體的有效整合。弗朗索瓦·佩魯作為法國著名學者,通過深入研究指出知識與價值創造之間的張力焦點已經形成,要想確保這一事業的順利發展,那么必須高度重視哲學層面的提升[8]。在此過程中,只有對協同育人的本質內涵進行深入探究,并且仔細梳理這一理論的發展過程才能確保這一事業的順利開展。塞拉諾維羅妮卡、托馬斯·費舍等諸多學者在對協同育人體系進行分析時,將交叉維度和互動維度等進行整合,并認為知識、資源等諸多層面均屬于協同育人互動維度范疇[9]。

國內對于課程思政協同育人路徑問題研究,大多關注教育教學系統性機制設計。肖香龍等[10]提出從建立有效的自上而下的引導機制、建立常態化的工作合作機制、建立獎懲分明的激勵約束機制、建立科學有效的監督保障機制四個方面進行嘗試。張宏[11]認為高校課程思政協同育人可通過明確思政理念、整合思政資源、完善考核評價、健全保障條件等來實現。還有的學者認為教師是協同育人的關鍵,要提升教師在協同育人上的能力和素養。

2? 協同育人格局構建

近年來,高校思政課與其他課程協同育人大格局逐漸完善,通過培養方案修訂、思政課程和課程思政示范建設、課程思政優秀案例庫推廣等,協同育人效果不斷提升[12]。但是,思政課程與課程思政協同育人實施過程中還存在一些問題,特別是在知識傳授與價值引領之間的關系、顯性課程與隱性課程之間的關系、師資隊伍育才能力和育德能力的關系等方面,有待深入研究。同時,還存在重思政課程建設輕專業課程引導、重知識傳授輕價值引領、重外在形式輕內在協同等問題,協同育人機制的理念和協同育人的氛圍有待進一步提升。

二? 課程思政主題梳理與案例庫建設

(一)? 課程思政主題與支撐課程

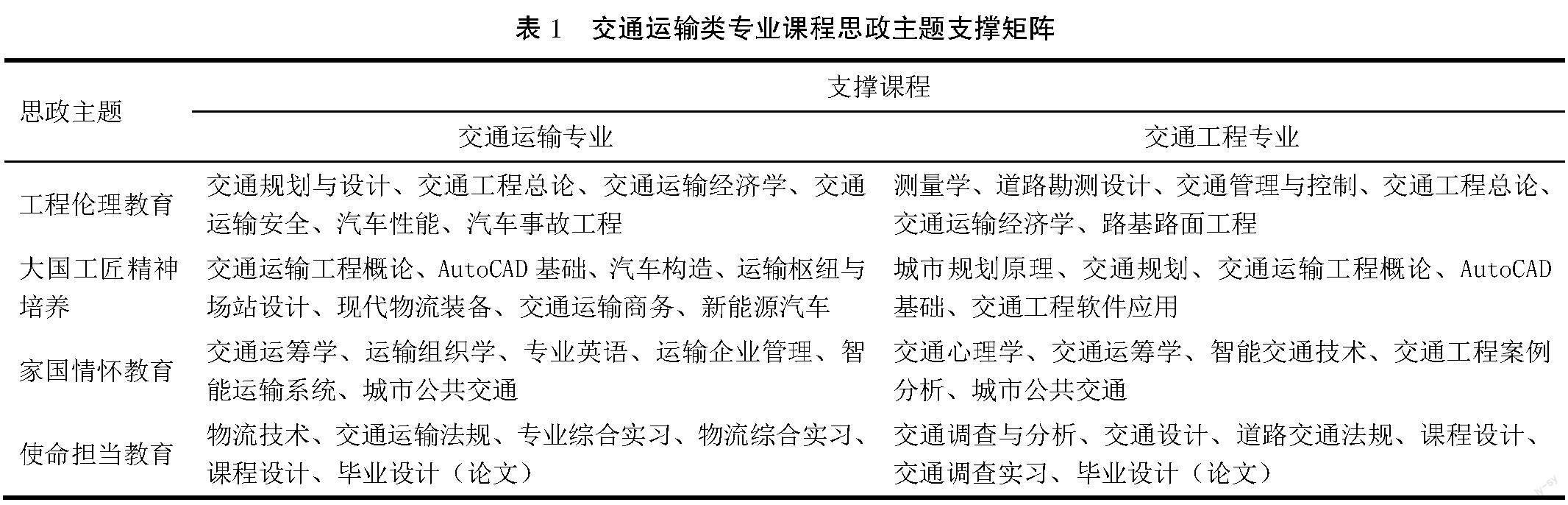

以《高等學校課程思政建設指導綱要》中要求的思政教學體系和工學類專業課程思政要點,將交通運輸類專業課程思政主題分為工程倫理教育、大國工匠精神培養、家國情懷和使命擔當教育四個方面。

考慮思政課程和課程思政的協同效應,深度挖掘通識教育課程專業課程單元的思政元素,以正在執行的培養方案為例,梳理專業必修課和選修課的思政資源,并加以整合,形成系統的交通運輸類專業課程思政主題支撐矩陣,見表1。

需要說明的是,一門課程可能存在多個思政主題,比如運輸組織學教學過程中可融入家國情懷、使命擔當和大國工匠精神,也可融入探索創新意識和工程倫理教育,表1中的課程矩陣對思政主題均是強支撐關系。

(二)? 案例庫建設

根據表1課程思政主題支撐課程矩陣,梳理課程思政元素,形成專業課程思政案例,再將多門課程整合,構建專業課程思政案例庫,通過網絡推送等方式發布,共同行交流學習。以物流技術為例,介紹專業課程思政案例庫架構。

1? 案例簡介

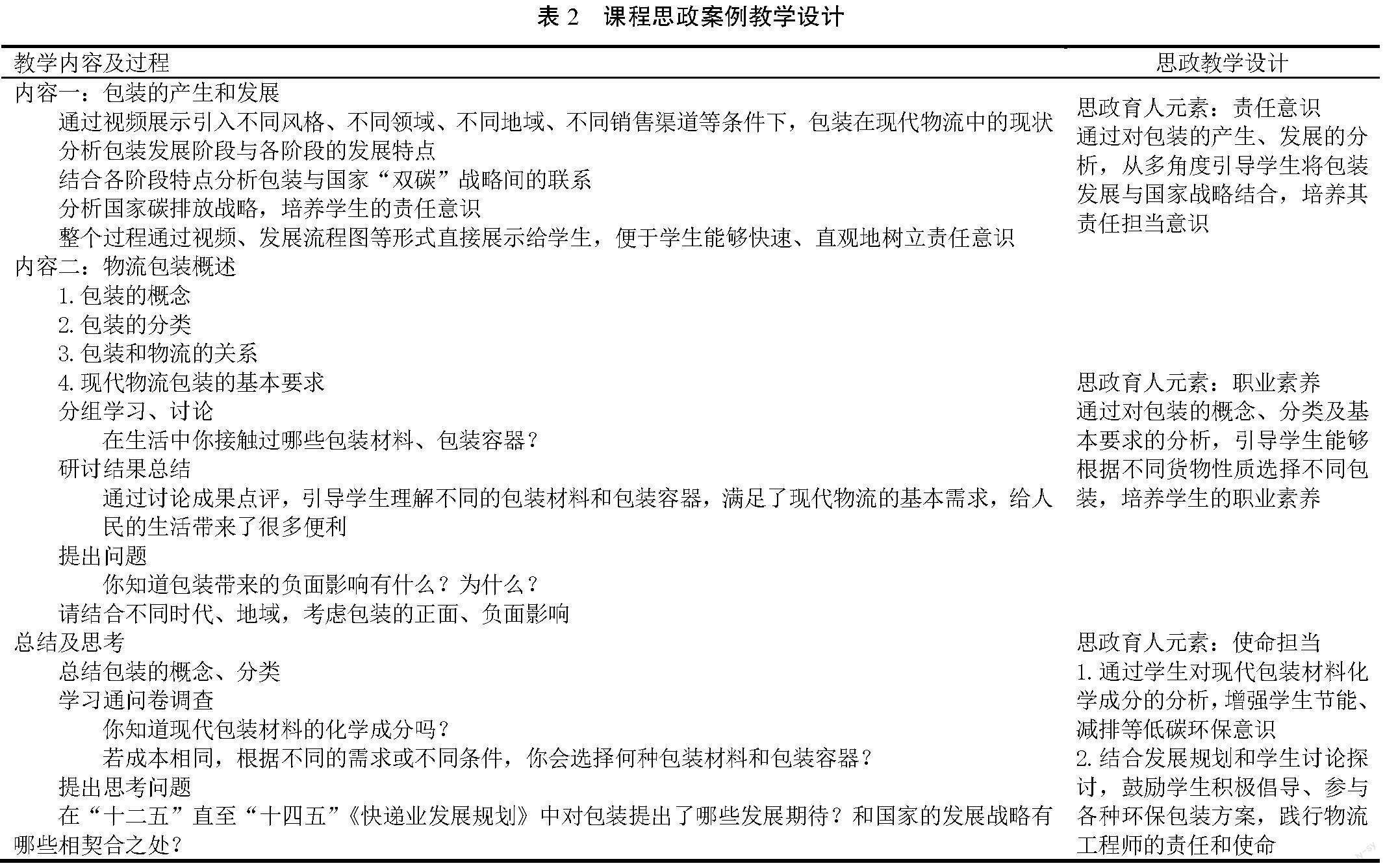

以“物流包裝技術”章節中“物流包裝概述”這一知識點展開教學,將現代物流包裝基本要求與碳排放結合,致力于培養學生具有工程師的責任感、使命感和擔當意識。案例以專業知識教學為主,教學過程中逐步滲透思政元素,從現代物流中的不合理包裝現象入手,引導學生根據貨物性質選擇不同的包裝材料,要考慮包裝的規模、性質和化學成分等因素。此外,從現代包裝基本要求出發,引導學生分析不同包裝性質、化學成分對自然環境的影響,激發學生在我國“雙碳”戰略下的責任感、探索精神和使命擔當意識。

2? 案例教學設計

教學全過程貫徹落實OBE理念,以學生為中心、成果產出為導向,教學過程中采用啟發式、探究式、分組學習和討論等教學方法,將專業知識與思政元素有機結合,多種顯性、隱性元素滲透到教學的各個環節,完成學生的知識、能力、素質的多方位目標培養,教學設計見表2。

3? 教學反思

1)利用視頻、圖片等形式導課,幫助學生快速切入學習內容,引導學生進入課堂學習狀態;采用啟發式、探究式、分組學習和討論等教學方法,積極調動學生的學習積極性,激發學生的責任擔當意識,實現專業知識和思政元素有機融合。

2)采用自行選擇隊員、自行成組的方式,開展分組學習討論,充分尊重學生,教師采用一定方法約束組員全員參與,進一步提升專業課程思政的全員育人效果。

3)在啟發、探究、分組學習的過程中,對于部分較為被動的學生,教師主動組織和提醒,雖然一定程度上降低課堂教學節奏及時間利用率,但課堂氛圍較好,學生參與度增加。

三? 課程思政實施效果

(一)? 方法手段

1)多元化教學手段融合,提升課程思政育人效果。教師使用多種手段開展課程思政教學改革,除了修改教學課件,在課堂上落實課程思政外,依托在線開放課程和一流課程建設,在學習中心平臺設置課程思政討論環節,提升學生們關于思政改革的參與度,達到協同育人的教學效果。

2)組織課程思政主題研討活動,提高教師教學改革的積極性。基層教學組織開展課程思政主題研討會,交流課程思政元素挖掘和教學實施經驗,通過一系列的教學經驗交流和主題研討,任課教師進一步挖掘和凝練思政元素。

3)圍繞交通強國戰略,豐富課程思政元素。在課程思政教育教學改革實踐中,教師引入“交通強國戰略”“交通發展規劃案例”“道路設計工程案例”“汽車設計法規”和“典型交通人物傳記故事”等環節,增強愛國主義情懷、民族自信心和自豪感。學習大國工匠精神,使學生在學習和研究中更加精益求精,不斷提升職業素養和思想政治素質,并將自己所學知識運用到交通強國建設中。

(二)? 實施效果

1)推動思政課程與課程思政同向同行,實現全過程育人、全員育人、全方位育人目標。思政課教師、專業課教師和輔導員等教書育人主體形成相互促進、相互補充的育人共同體,充分發揮各自教育職能,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養責任擔當、愛國主義和家國情懷,落實立德樹人根本任務。

2)發揮專業課程集群優勢,構建多元化、立體化的課程思政新模式。思政課程主渠道和專業課程思政教育協同,將價值觀教育融入人才培養全過程,充分挖掘課程思政元素,拓展專業課程的廣度、深度和溫度,將價值塑造、知識傳授和能力培養三者融為一體。

3)課程思政全面融入課程建設環節,顯著提升專業課程建設質量。系統修訂專業課程教學大綱,將課程思政落實到課程目標、教材選用、課件制作等方面,貫穿于課堂教學、實習實訓、基層研討和教學競賽等各階段,不斷創新課程思政教學模式,持續提高課程建設水平。

參考文獻:

[1] 何玉海.關于“課程思政”的本質內涵與實現路徑的探索[J].思想理論教育導刊,2019(10):5-8.

[2] 燕連福.“大思政課”建設的基本內涵、歷史回顧與未來著力點[J].高校馬克思主義理論研究,2021,7(3):119-130.

[3] 邱偉光.論課程思政的內在規定與實施重點[J].思想理論教育,2018(8):62-65.

[4] 高錫文.基于協同育人的高校課程思政工作模式研究——以上海高校改革實踐為例[J].學校黨建與思想教育,2017(12):16-18.

[5] 朱彥彥,趙加強.中外合作辦學與課程思政協同育人的發展進路[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2022(5):144-149.

[6] 楊涵.從“思政課程”到“課程思政”——論上海高校思想政治理論課改革的切入點[J].揚州大學學報(高教研究版),2018,22(2):98-104.

[7] 許鳳燕,劉寶全,曹博,等.課程思政融入人體解剖學混合式教學的設計與實踐[J].中華醫學教育雜志,2022,42(1):5-10.

[8] 阮美飛.課程思政與思政課程協同育人探索[J].中學政治教學參考,2022(24):105-108.

[9] 趙玉琴,何卉.課程思政與思政課程協同育人創新實踐[J].中學政治教學參考,2022(22):83-86.

[10] 肖香龍,朱珠.“大思政”格局下課程思政的探索與實踐[J].思想理論教育導刊,2018(10):133-135.

[11] 張宏.高校課程思政協同育人效應的困境、要素與路徑[J].國家教育行政學院學報,2020(10):31-36.

[12] 張鳳翠,鄔志輝.“三全育人”視域下高校課程思政建設研究[J].社會科學戰線,2022(4):265-270.