論揚劇資源的語義關聯構建與數據敘事

摘要:目的:快速發展的信息技術滲透到現代社會的方方面面,產生了深刻影響,導致傳統戲劇揚劇逐漸在刻板的文化保護進程中失去方向,并且隨著社會快速發展,各大領域人才緊缺,揚劇傳承更是面臨斷代風險,文化傳播覆蓋面不斷縮小,形勢不容樂觀,急需探索合適的發展策略。方法:文章對揚劇資源進行深層次的語義知識關聯研究,分析揚劇資源知識結構,并探討資源知識間的敘事邏輯,為搭建語義關聯框架做鋪墊,從數字技術角度出發,為揚劇在數字時代尋求新的傳播方式。結果:基于敘事視角進行知識結構分析,確定核心資源作為語義關聯實體對象,選取揚劇劇目為實例,基于語料整理、分析揚劇資源的知識結構和敘事邏輯,在復用CIDOC CRM本體模型的基礎上,構建出適用于揚劇資源的語義關聯模型。最后,選取揚劇現代劇目進行實證研究,實現揚劇資源的數據敘事,驗證本研究的可行性。結論:將揚劇資源以敘事的方式進行語義關聯,并進行可視化展示,符合新時期數字技術發展特色,通過文化與數字技術的融合,使觀眾保持良好的觀看情緒,從而擴展揚劇的傳播受眾,為揚劇在新時期的傳播與發展提供新思路。同時,研究還擴寬了本體理論的領域適用性,也為戲劇劇種資源研究提供了新的視角。

關鍵詞:揚劇;CIDOC CRM;語義關聯;敘事

中圖分類號:J825 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)07-00-04

0 引言

揚劇原名維揚戲,俗稱揚州戲,是江蘇揚州及其周邊城市的傳統戲劇。揚劇思想內涵豐富,敘事類型多樣,文化氣息濃厚,人文情懷濃郁。但隨著社會的發展,整個劇種處于瀕危狀態,急需采取搶救、保護措施[1]。數字人文領域的文本挖掘、知識梳理、數據表示與語義關聯構建技術,有助于實現對揚劇特色資源的知識重組。通過靈活多樣的可視化方法展現原本復雜、專業、晦澀的戲劇內容,有望為揚劇這種優秀傳統文化資源的傳承與發展注入新動能。

1 相關研究

學界在中國傳統戲劇這種相對小眾且專業性較強的非物質文化遺產領域積累了一定的研究基礎。例如,孫傳明運用知識表示、知識工程等技術,構建民俗舞蹈知識框架模型,為民俗舞蹈數字化保護提供了借鑒[2];翟姍姍以楚劇為例,提出基于語義出版技術的“非遺”數字資源共享,并進行語義關聯和語義出版,驗證語義出版技術在“非遺”數字資源共享中的可行性[3]。上述研究主要通過對相關領域資源的結構化和文本挖掘獲取知識,利用本體進行知識表示,構建知識圖譜,對于數據化時代戲劇資源的知識組織和應用具有重要意義。

敘事是指以語言、影像或其他載體再現在特定時空曾經發生的事情[4]。隨著時代的變遷,人們的生活節奏不斷加快,不少人對內容繁雜且理解起來耗時費力的事物描述已失去耐心和興趣,所以敘事的研究模式也從過去的傳統敘事轉變為現在的數據敘事。馮惠玲將非線性數字敘事與傳統線性敘事作比較,得出前者可以產生新的知識聚合與傳播[5]。胡亞敏認為,傳統敘事的視角和敘述者不再處于敘事的焦點[6],而數據敘事強調通過技術媒介,簡潔明了、完整地展現相應知識點,為受眾提供輕松愉悅的閱讀體驗。

當前,揚劇相關的文獻資源、網絡信息資源多為非結構化的離散數據,且數據錯綜復雜,知識結構雜亂松散,缺乏規范化與結構化的語義關聯體系,受眾無法理解、接受并逐漸失去興趣。采用敘事的方式可以用講故事的形式將揚劇資源傳達給受眾,結合數字技術既可以將知識敘述清楚,又可以讓受眾眼前一亮,激發受眾的興趣。因此,本文以揚劇資源作為主要研究對象,數字化整理揚劇內外的多源信息,通過知識實體定義和屬性定義搭建本體框架,實現揚劇資源的語義關聯構建,在此基礎上利用關聯的語義資源從“戲里”“戲外”兩種視角實現對揚劇資源的數據敘事及可視化展示。

2 揚劇資源知識結構分析和敘事邏輯分析

2.1 揚劇資源中的知識結構分析

戲劇通過表演的形式展現人物的情感和故事情節的發展過程,從而給予觀眾強烈的精神震撼。戲劇的藝術形式包含很多內容,因本文著眼于敘事視角,所以著重選取作品、人物、組織、地點、時間、事件六個部分進行知識表示和語義關聯構建。

2.2 揚劇資源知識中的敘事邏輯分析

本研究結合揚劇劇目《史可法——不破之城》,對劇目的相關信息進行語料摘取,分解語義,挖掘敘事邏輯,為揚劇資源本體的構建做鋪墊。

語料:公元1645年,清軍攻打揚州,南明兵部尚書史可法鎮守揚州,抵御清軍。結合三元組結構對上述語料進行信息拆分,并提取信息進行重新組合,如下:事件是清軍攻打揚州;時間是1645年;出現兩個組織,分別為清軍、明軍;地點是揚州;明軍的領導者是史可法;史可法的職位是兵部尚書。

通過語料分析發現,在知識組織領域內,從多維角度對語料進行分解和語義關聯組合,不但敘事視角多元,且敘事邏輯充分,傳統形式很難直接展現這些內容之間的語義關聯,從敘事的角度來探索戲劇資源的知識挖掘與語義關聯,為戲劇資源知識組織領域的語義關聯研究提供了思路,為構建本體模型做了鋪墊[7]。

3 揚劇資源的本體構建

目前,在國內傳統戲劇領域,暫未形成成熟且全面的本體模型。因此,為了解決戲劇本體語義知識組織構建的難題,提高信息的可重用性和數據集之間的互操作性,本文選擇復用CIDOC CRM概念參考模型,以幫助揚劇資源進行知識表達、有效利用和傳承。

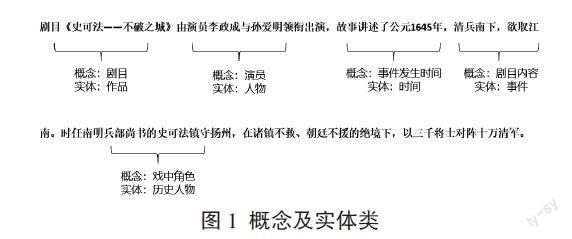

確定揚劇資源中的實體類,需要對揚劇語料進行歸納總結,找出實例,并定義相應的實體類,見圖1。

圖1 概念及實體類

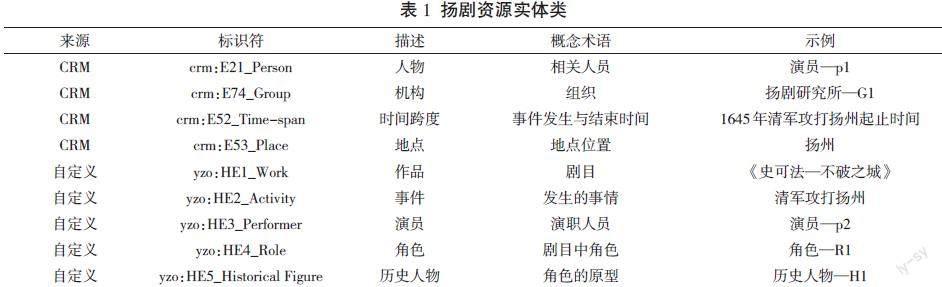

本研究將揚劇資源本體核心實體類總結為人物(crm:E21_Person)、組織(crm:E74_Group)、時間跨度(crm:E52_Time-span)、地點(crm:E53_Place)四類。其中,CRM是一個大型本體參考模型,其所包含的實體類較為寬泛,且無法形成真正意義上的統一歸類,又因為揚劇具有小眾性、獨特性,例如,人物(crm:E21_Person)在揚劇中可表示為現實中的人物(演員)和劇目中的人物(角色),所以并不能完全參照模型來定義實體類,需要根據揚劇的劇目以及劇目內容自定義出兩個實體類,分別為事件(yzo:HE2_Activity)、作品(yzo:HE1_Work)。

如表1所示,人物作為展現資源關系關聯的重要主題,需要進行歸納細分,例如在表示人物這一類中,角色與歷史人物有時是同一個人,但二者是不同的概念,所以要特別區分。因此,根據已有信息,將人物分為演員(yzo:HE3_Performer)、角色(yzo:HE4_Role)、歷史人物(yzo:HE5_Historical Figure)三個子類。

構建本體模型框架,使用Protégé構建揚劇領域資源本體,并進行實例填充,從模式層到實例層,實例與實體類一一對應,并在實例之間構建與實體類相同的語義關系,見圖2。

4 揚劇《史可法——不破之城》的數據敘事實證研究

4.1 數據敘事及可視化

本研究選取揚劇現代劇目《史可法——不破之城》作為研究對象,該劇目是揚劇近代眾多劇目中的優秀代表,具有一定的研究價值。摘取劇目信息形成語料6:公元1645年,清軍攻打揚州。時任南明兵部尚書的史可法鎮守揚州,秉懷忠義,誓死不屈。結合上文分析的語義關聯結構,從敘事角度展示揚劇資源間的語義關聯。通過《史可法——不破之城》的知識信息以及語義關聯,整合各個分散的知識之間語義關聯的框架,最終形成圖3。

由圖3所示,對劇目的敘事可以從“戲里”“戲外”兩個視角及其關聯視角展開。

4.1.1 “戲里”敘事視角

從“戲里”角度出發,劇目所講述的主要事件(activity)是清軍攻打明揚州。由事件引申出時間和地點,從時間跨度(time-span)來看,該事件從1645年4月13日開始,一直持續到4月29日結束,并且事件發生的地點(place)為揚州。對事件進一步分析后發現,出現了兩個主要組織,分別為清軍(group-g1)、明軍(group-g2),清軍由領導人即歷史人物(historical figure-h2)多鐸帶領攻打揚州,明軍由領導人即歷史人物(historical figure-h1)史可法帶領在揚州抵御清軍,兩個組織相互對抗主導事件的發生。該事件被用作素材進行創作而后產生了作品(劇目)(work-w1)《史可法——不破之城》。在戲中,兩個歷史人物作為角色原型,以角色(role)的身份呈現給觀眾。本文為了更好地展示人物,讓觀眾了解更全面,對人物的數據屬性進行如下展示,如姓名、性別、生卒年、職位、籍貫,以便觀眾在了解人物、對人物產生興趣時,可以快速地獲取自己想要的信息。“戲里”所表達的敘事主要是對劇目事件的描述,事件所關聯的時間、地點相關信息的展示,以及知識間的關聯。

4.1.2 “戲外”敘事視角

從“戲外”角度出發敘事,清軍攻打揚州這一事件是歷史上真實發生且存在過的事實,組織即劇團——揚劇研究所(group-g3)根據該史實改編創作了作品(劇目)《史可法——不破之城》(work-w1)。揚劇研究所的演員(performer-p1)李政成扮演了史可法(role-r1)這一角色,歷史人物史可法(historical figure-h1)是這個角色的原型,并且帶領明軍對抗清軍;演員張卓南(performer-p2)扮演了多鐸(role-r2)這一角色,歷史人物多鐸(historical figure-h2)是這個角色的原型,并且帶領清軍攻打明軍。這里為了方便理解,也展示出演員和角色的背景信息:姓名、性別。“戲外”所表達的敘事是包含劇團、演員、歷史人物、作品等一系列與揚劇有關的對現實生活存在的人或事物的展示以及知識間的關聯。

4.1.3 “戲里”“戲外”融合敘事視角

揚劇的展現通過演員的表演進行,以事件表達想要抒發的情感和思想,其中,演員扮演的角色通常主導事件的發生,劇中的事件無論是歷史真實事件還是虛擬建構,都被用作題材或內容寫進作品中。本文選取揚劇劇目《史可法——不破之城》,演員(戲外)扮演角色(戲里),歷史人物(戲外)是角色(戲里)的原型,角色既在“戲外”也在“戲里”,將演員和歷史人物帶入角色中,事件開始發展并伴隨出現時間、地點以及組織等相關知識。角色這一“橋梁”將戲外人與戲中人融合在一起,進而實現了“戲里”與“戲外”的連接。從宏觀角度來看,作品也起到了“橋梁”的作用,想要體現情感和思想的事件被當作核心題材寫進作品,并且作品由劇團創作而成,由劇團里的演員以表演的形式展現。通過人物與作品將現實與虛擬融合成一個完整的知識關聯體系,在“戲里”與“戲外”之間構建了清晰的知識關聯網絡。

4.2 數據敘事分析

本文從敘事角度入手,對揚劇資源進行可視化研究,用講故事的邏輯將揚劇資源以及資源間的聯系以圖譜的形式呈現給受眾。選取揚劇劇目《史可法——不破之城》進行知識融合,很好地連接起揚劇的各類資源,將原本非結構化的離散數據通過“戲里”“戲外”兩個視角融合關聯,形成了一個簡易清晰的知識網,構建了完整的語義關聯體系。展示資源的數據屬性,以便讀者在閱讀過程中可以進行階段式探索,在某一個感興趣的知識節點進行停頓并深度探索,改變了揚劇只能觀看和收聽的模式,讓人們可以從新的角度認識并了解揚劇,從之前的被動改為現在的主動,有效避免過去因揚劇表演時間長或表演內容深奧以及表演形式復雜而導致觀眾失去觀看興趣的問題。以講故事的方式呈現各個資源之間的關聯,可以讓讀者快速了解故事背景信息、相關情節人物以及事件的來龍去脈,讓讀者更容易理解揚劇所要表達的信息,保持閱讀熱情。通過該方式調動讀者的情緒,拓展讀者范圍,進而為揚劇進一步推廣奠定基礎。

5 結語

本文從敘事角度出發,分析揚劇資源知識結構和敘事邏輯,再調研并復用可復用本體模型,依據資源間的特殊關系制定了實體類以及面向敘事的屬性定義,并以此構建本體模型,最后分析并結合揚劇資源人物、組織、事件三個子類之間的語義關系,實現了揚劇資源的語義關聯展示。以揚劇劇目《史可法——不破之城》為例,很好地展示了揚劇資源“戲里”“戲外”的關系關聯,可以直接描述故事,避免人們因產生厭煩情緒而失去了解、學習揚劇的興趣,也為其他戲劇劇種在知識組織、知識關聯方面的人文研究提供了參考。但揚劇作為一種戲劇劇種,單一性、特殊性較強,其他劇種資源間的關系可能更為復雜,未能形成統一的知識關聯體系,未來將結合各個領域的多種問題作進一步完善。

參考文獻:

[1] 侯西龍,談國新,莊文杰,等.基于關聯數據的非物質文化遺產知識管理研究[J].中國圖書館學報,2019,45(2):88-108.

[2] 房小可.面向社會記憶重構的檔案信息語義組織研究[J].檔案學研究,2022,36(2):77-82.

[3] 翟姍姍,許鑫,夏立新,等.語義出版技術在非遺數字資源共享中的應用研究[J].圖書情報工作,2017,61(2):23-31.

[4] 張斌,李子林.圖檔博機構“數字敘事驅動型”館藏利用模型[J].圖書館論壇,2021,41(5):30-39.

[5] 馮惠玲.數字人文視角下的數字記憶:兼議數字記憶的方法特點[J].數字人文研究,2021,1(1):87-95.

[6] 胡亞敏.數字時代的敘事學重構[J].江西社會科學,2022,42(1):42-49,206.

[7] 韓牧哲,高勁松,方曉印,等.面向敘事的考古發掘登記資料的語義關聯模型構建研究[J/OL].數據分析與知識發現:1-19,[2024-03-15]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1478.G2.20230720.1026.002.html.

作者簡介:蔡宇航(1999—),男,江蘇南通人,碩士在讀,研究方向:知識組織。

——以揚劇為例