生活本位論指導下應需閱讀的模型建構及實踐

秦凡

摘要:語文來源于生活,思想起源于運用。葉圣陶平民化的“生活本位”語文教育觀,啟示教師在閱讀教學活動中建構“實用性閱讀與交流”學習任務群,優先將統編版教材中“快樂讀書吧”的推薦閱讀內容作為素材,明確“應生活之需”的教學目標,設計具有實踐意義的實用型學習任務,開發實用性文本的應用功能,關注經驗材料語文化,重視閱讀體驗生活化,落實評價標準體系化,探尋應需閱讀的教學價值。

關鍵詞:小學語文;應需閱讀;生活本位;實用性閱讀與交流

將生活元素融入語文教學是落實學生主體地位,提高學生語文素養的重要路徑,這與葉圣陶的語文教育目的觀一脈相承,都旨在追求語文教育的“實用、應用”價值。“應需閱讀”是指向學生生活實際的閱讀訓練,讓閱讀能力與生活能力相關聯[1],引導學生在閱讀中“學習得法”,在實踐中“應用自如”,在閱讀的過程中感受作者的心情,聯結自己的經驗,享受閱讀的過程。

一、“應試”還是“應需”:閱讀教學的回望與審思

“工具性與人文性的統一”作為語文課程的基本特點,為開展語文教學奠定基礎。而“應試閱讀”的目的論在教學活動中依然十分強勢,實用目的論與應試目的論之間并不存在明確界限,因而掛實用之名,行應試之實,在常規教學中時有發生。

應試閱讀教學放大了運用語言文字應對考試的功能,教師通常會有條不紊地指導應試閱讀技巧,在學生品鑒文學作品時規范方法與步驟,但語文教育不應以應試為目標,運用語言文字的最終目的不是為了應付考試,人的一生中,升學考試的次數很少,而生活的考驗卻時常發生。語文能力的提升非外加可以實現,脫離學生生活實際的語文訓練并不能使學生學習得法。

葉圣陶的語文教育目的觀追求實用、應用價值,追求語文普惠于全體國民的生活,同時指出語文能力是人的一種生活能力,須應生活之需,切生活之用。因而筆者開展應需閱讀教學,以應學生之需為旨歸[2],讓學生在閱讀過程中與有生命、有溫度的文字建立聯系,透過語言文字抓握讀者的真實感受,涵養關心生活的讀書人的情懷,幫助學生培養親近語言文字的意識、積極認識世界的智慧,從而使課內所學知識與課外的實踐經歷得到融會貫通。

二、“生活本位論”指導下“應需閱讀”的模型建構及實踐

學習任務群是由具體任務點組成的“群”,《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱為新課標)中指出語文學習要以學生生活為基礎,以語文實踐為主線。因此,筆者重視閱讀和生活的關聯性,在教學設計中讓生活主題引領教學方向,讓閱讀感受融入具身體驗,讓真實情境走進語文課堂。

(一)應生活之需,建構齒輪模型

新課標將“實用性閱讀與交流”學習任務群劃歸到發展型學習任務群中,筆者結合齒輪效應,搭建形象化“模型”,可以將該任務群中包含的教學元素、學習任務看作螺絲釘,將實用性文本、閱讀能力、表達能力看作齒輪,螺絲釘保證了三大齒輪的正常運轉,每一個部件都各司其職,每一次磨合都有條不紊,使得應需閱讀有跡可循,為閱讀教學指明了方向、提供了思路。

1.精選實用文本,為“齒輪”運轉提供能量

聽和讀是語言文字積累的重要途徑。學生通過聽講、閱讀,接觸新鮮的語言文字。筆者精選貼近家庭、學校、社會元素的實用性文本,選擇適合學生創設生活情境的語言文字,選擇能夠答疑解惑、鼓勵學生積極表達的文字內容。

學生在探索《愚公移山》中愚公遇到的困難時,圍繞核心問題補全思維導圖,并通過小組合作討論,從環境惡劣、人力缺乏、時間跨度大等角度整理答案。之后進行課本劇表演《夸夸愚公》,學生通過不同角色的扮演,充分調動多感官參與學習。

在指導閱讀《山海經》時,筆者重點指導運用批注讀神話,學生用聯系上下文、查找資料等方法理解陌生詞語,從新奇的鳳凰、九尾狐、精衛鳥處感受上古神獸的神秘,最后將故事中感興趣的主人公畫下來,與伙伴和家人分享自己喜愛的神話故事……

2.培養閱讀能力,為“齒輪”運轉提供動力

將閱讀視為日常生活需要的溫暖情懷。應需閱讀不是“為讀而讀”,閱讀的功能是定位在“吸收”上的,吸收作家的經驗,吸收書中的情懷。實用性閱讀與交流緊扣“實用性”特點,旨在設計多元化的學習任務點,引導學生走進大自然,親近記人寫事的優秀文本,鍛煉在日常生活中觀察、思考的能力。

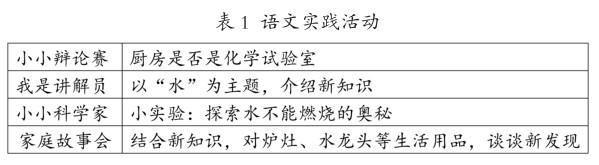

筆者開展趣味活動推動學習任務,學生提取、梳理新知識,提高語言理解與運用能力。以閱讀《十萬個為什么》后展開的語文實踐活動為例,可以進行如下設計(見表1)。

3.鍛煉表達能力,為“齒輪”促進合力效應

加強跨媒介閱讀與交流指導,逐步培養學生準確、規范的表達能力。讀透一本書,但不能局限于讀這一本書,教師可以通過鏈接作者生平、歷史背景、同系列的文學作品等資料,建構以語文與生活為主題的學習任務群,發掘文字的“錄音機、照相機”功能,引導學生明白文學來源于生活,又高于生活的道理,讓學生在閱讀體驗中潛移默化地受到語文知識的熏陶,并樂于表達獨特見解,讓語文學習更有溫度。

鍛煉學生表達能力的途徑是多種多樣的,既可以運用“親子共讀任務卡”聯系課堂教學與生活實踐,也可以借助“生活日記”打破語文學習與科學、勞動實踐課程之間的學科壁壘。通過情景對話、文字報道、觀察日記等形式,為學生營造交流分享的空間,錘煉學生的表達能力,幫助其樹立學習信心。

(二)應生長之需,探索實踐型課程

生活本位論加強了知識與生活之間的聯系,語文是綜合性、實踐性課程,語文學習是重視培養人的過程。因此在生活本位論指導下開展應需閱讀教學,能讓學生更好地適應生活[3],在學習任務群的層級培養下,配合滲透語文要素,鍛煉學生細致觀察、大膽想象、合理推測、處理關鍵信息的能力。這意味著,引領學生通過獲得的知識來認識世界,體驗生活,在探索中發揮知識的價值,提升綜合素養。

1.實施以語文要素為導向的應需閱讀

開展應需閱讀教學,在落實課程目標的同時結合生活元素,尊重學生的學習興趣。以指導學生閱讀林清玄的散文《不完美與不平衡,都是人生最好的啟蒙》為例,筆者結合單元語文要素,對閱讀任務進行規劃,借助閱讀記錄單推進教學活動(見表2)。

學生在閱讀《十萬個為什么》后,意識到廚房也可以成為實驗室,每一種食材、每一種器皿都在生活中有存在意義。因此筆者在學生閱讀完《化學試驗室》這一章節之后,又選取一篇貼近生活的散文作為閱讀材料,旨在引導學生體會語文來源于生活,情感傾注在文字里。

閱讀記錄單圍繞兩個具有生活氣息的場景展開設計,一個是香味撲鼻的火鍋店,一個是媽媽煮鱔魚面,都是學生所喜愛、熟悉的情境。跟隨作者的思路,通過“照相機、錄音機”的形象比喻,啟發學生關注語言文字具有留聲、留影的功能,再通過想象具體畫面,還原作者在火鍋店中大快朵頤的畫面,在描述菜品環節,提供菜品圖片,引導學生運用文字“照相機”的功能,把自己觀察到的細節寫下來。

建構發展型任務群可以培養學生的表達能力,而課堂游戲、親子互動鼓勵學生參與思考、錘煉表達,同時為學生提供組織語言的支架,比如提示從三個方面描述喜愛的菜品,梳理順序詞來記錄媽媽的煮面過程。這一系列閱讀活動,都是圍繞滲透語文要素展開的,在真實的語言環境中,鍛煉學生觀察、想象、表達的能力。

2.建構以生長素養為目標的應需閱讀

真實的閱讀任務才能培養學生的思辨能力,為指引學生全方位讀懂、讀透《十萬個為什么》,筆者根據學生的已有經驗設計閱讀任務,以共讀《活的書》時的閱讀任務為例,結合多門學科知識輔助閱讀,探究實用性閱讀的價值。

圍繞“最古老的一本書”為主題設計探究活動,涉及歷史、道德與法治、音樂學科的相關知識,閱讀任務分為三個部分:查一查古希臘敘事史詩《伊利昂紀》、讀一讀羅馬人伊采利的活圖書館、評一評你眼中的《十萬個為什么》。學習任務依次指向:發現歷史原著與科普作品在語言表達上的不同;剖析伊采利的“求學”路,總結嚴于律己,學會變通的治學方法;了解科普文的知識性、趣味性、準確性,有理有據地完成書評。最終使閱讀成為學生認識事物、更新觀念的窗口,使學生積極地對感興趣的問題展開調查研究,打破學科間的界限,讓學生成為會思考、愛思考的樂學者。

三、應需、實用、應用:教學評一致的量化評價體系

建構“實用性閱讀與交流”任務群,打造實用型閱讀課程,促使學生明確應需閱讀方向,優化閱讀方法,引導學生發掘語言文字與實際生活之間的關聯性,應用語言文字親近生活,在這一過程中讀懂文字、讀懂生活。

(一)用心讀、共享讀———優化過程性評價體系

讓評價跟進閱讀過程,留下通讀文章的痕跡。引導學生在閱讀中寫下猜想,記錄收獲,在完成階段閱讀之后,結合自評、他評,使“用心讀、共享讀”成為一種常態[4]。四年級下學期“快樂讀書吧”的推薦閱讀是《十萬個為什么》,為激發學生的閱讀興趣,把握探索閱讀的生長點,筆者圍繞“生活中的語文”建構發展型任務群,引導學生從“小猜想、小問號、新收獲、新知識”四板塊展開探索閱讀,以其中的閱讀記錄表和成效評價表為例:

當學生探討“為什么說水蒸氣也有可怕的一面?”“為什么穿著有冰刀的滑冰鞋卻不能在地板上滑冰?”等問題時,從端正書寫、融入感受、聯系經驗三個角度梳理答案,最終明白原理就蘊藏在生活中,正是源于生活的文本,基于文本的閱讀,為學生的語文學習提供了實踐渠道。

營造充滿生活元素的閱讀氛圍,讓學生樂于閱讀,讀有所得。通過及時的閱讀評價,一方面,樹立學生自由表達的自信心,鍛煉篩選處理文本信息的能力,提升語文素養;另一方面,培養學生的問題意識,強化求真、探索的學習意識,發掘語文與生活之間的契合點。

(二)取材于生活,用之于生活———制定可視化評價標準

為應需閱讀制定可視化評價標準,以“取材于生活,用之于生活”為原則,把握“實用、應用”兩個關鍵點,讓學生在清楚評價細則的前提下,有方向地開展閱讀,并在學習過程中及時根據評價調整閱讀策略,鍛煉自主學習能力,通過過程性評價和成果展示激勵學生積極主動地參與到學習任務中來[5]。

以“介紹我喜歡的神話人物”為例,首先關注神話故事中描寫人物外貌的語句,隨后指導學生學會分析外貌的特點,緊接著鼓勵學生畫一畫書中人物,用自己的筆尖描繪書中人物形象,從而完成自己對語言文字的評價,提高對語言文字的處理能力。教學過程中可以將評選小畫家的標準提前出示———

(1)落實語文要素:能夠一邊讀一邊想象畫面;

(2)融入實用元素:能夠作為神話故事旁的插圖;

(3)加入創新因素:能夠合理地畫出新意,豐富故事情節。

神話故事雖然與真實生活存在距離,但人們卻通過神話故事表達對美好生活的向往,架構通向真善美的橋梁。因此閱讀活動就可以深入文本,學生可以真正讀懂神話,通過積極地觀察和思考,對生活心存期待,讓心懷坦蕩,讓筆尖溫暖,努力成為語言的鑒賞者、應用者、傳承者。

語文是生活的一部分,語言是交流思想的工具,在探索應需閱讀模式的過程中,也暴露了一些問題:不了解寫作背景導致產生領悟偏差;部分生活實踐缺少與語文的關聯性;貫穿整本書閱讀的主線不夠明晰……推進應需閱讀無痕化,讓閱讀思考更深入、更有意味,將成為下一階段的探究目標,期望在建構學習任務群的過程中,促使學生的經驗世界和知識世界交互融合,提升學生在閱讀活動中的歸屬感及幸福感。

參考文獻:

[1] 潘新和.語文:回望與沉思:走近大師[M].上海:華東師范大學出版社,2019:11-17.

[2] 成尚榮.兒童立場[M].上海:華東師范大學出版社,2017:21-22.

[3] 韓立群.以生活為本位的基礎教育論:葉圣陶教育觀的內涵[J].山東社會科學,2001(5).

[4] 汲安慶.語文閱讀教育:必須正視的三大范疇[J].教育科學論壇,2018(1).

[5] 肖連珠.讓閱讀材料的介入“實”而“活”[J].語文天地,2014(2).

見習編輯/楊馥毓