右半結腸癌根治術患者經單孔加一孔腹腔鏡手術治療的可行性及安全性分析

印平 潘毅誠 張耀銘 王榮昕

作者簡介:印平,碩士研究生,主治醫師,研究方向:大腸腫瘤。

【摘要】目的 探究經單孔加一孔腹腔鏡手術對右半結腸癌根治術患者炎癥因子、免疫功能的影響,并分析其安全性。方法 回顧性分析松原吉林油田醫院2019年1月至2022年12月期間收治的69例結腸癌患者的臨床資料,均行右半結腸癌根治術,依據不同的手術方式分為傳統組(34例,傳統5孔腹腔鏡手術)和單孔加一組(35例,單孔加一孔腹腔鏡手術)。兩組患者均觀察至出院并隨訪3個月。比較兩組患者術中指標及術后恢復指標,術前及術后3 d的免疫功能、炎癥反應指標,以及隨訪期間并發癥發生情況。結果 單孔加一組患者手術時間較傳統組延長,術中出血量、切口總長度較傳統組減少,首次排氣、首次下地、首次進食、住院時間較傳統組均縮短;與術前比,術后3 d兩組患者外周血CD4+百分比、CD4+/CD8+比值及血清總蛋白(TP)水平均降低,但與傳統組比,單孔加一組更高;術后3 d兩組患者外周血CD8+百分比及血清C-反應蛋白(CRP)、白細胞介素-6(IL-6)水平均升高,但單孔加一組均低于傳統組(均P<0.05);隨訪期間,兩組患者并發癥總發生率相比,差異無統計學意義(P>0.05)。結論 與傳統5孔腹腔鏡手術相比,單孔加一孔腹腔鏡手術治療右半結腸癌患者,可保護機體免疫功能,減輕炎癥反應,利于患者術后恢復,且具備良好的手術安全性。

【關鍵詞】右半結腸癌根治術 ; 單孔加一孔 ; 腹腔鏡 ; 免疫功能 ; 炎癥反應

【中圖分類號】R735.3【文獻標識碼】A【文章編號】2096-3718.2024.06.0066.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.06.022

右半結腸癌是發病于盲腸、升結腸、近端2/3橫結腸位置的惡性腫瘤,遺傳因素、不健康的生活方式、大腸腺瘤等為疾病發病的原因,常見臨床癥狀為腹痛不適、腹部腫塊、消瘦等,嚴重威脅患者生命健康。右半結腸癌患者實施腹腔鏡手術治療有著明顯的優勢,傳統5孔腹腔鏡手術為臨床中常用的腹腔鏡術式,該術式將結腸癌區域淋巴結進行最大程度阻斷、轉移,進而可緩解患者臨床癥狀,但該手術操作孔數量較多,且術后疼痛明顯,會在一定程度上影響患者預后[1]。單孔加一孔腹腔鏡手術通過增加一個1 cm左右的切口置入12 mm套管針(Trocar)作為主操作孔,可減少操作孔的創口,形成倒三角手術平面,在最大程度地保持手術微創性的基礎上,完成腫瘤根治性切除[2]。故而本研究旨在分析傳統5孔腹腔鏡手術與單孔加一孔腹腔鏡手術對右半結腸癌根治術患者的治療效果,為今后臨床治療結腸癌提供依據,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2019年1月至2022年12月

期間松原吉林油田醫院收治的69例行右半結腸癌根治術患者的臨床資料,依據不同的手術方式分為兩組。傳統組(34例)患者中男性15例,女性19例;年齡40~

79歲,平均(57.21±4.25)歲;TMN分期[3]:Ⅰ期4例,Ⅱ期12例,Ⅲ期18例;Dukes臨床分期[4]:A期18例,B期14例,C期2例。單孔加一組(35例)患者中男性17例,女性18例;年齡41~80歲,平均(58.58±

4.33)歲;TMN分期:Ⅰ期5例,Ⅱ期11例,Ⅲ期19例;Dukes臨床分期:A期19例,B期13例,C期3例。比較兩組性別、年齡、TMN分期、Dukes分期等資料,差異無統計學意義(P>0.05),可比。納入標準:⑴符合《中國早期結直腸癌及癌前病變篩查與診治共識》 [5]中右半結腸癌的標準;⑵腫瘤位于右半結腸,經消化道造影、腸鏡等及病理活檢確診;⑶腫瘤直徑≤6 cm,未侵犯周圍組織;⑷首次行手術治療,且符合手術指征。排除標準:⑴合并嚴重心肺疾病、嚴重凝血障礙,有較大麻醉風險;⑵近期接受過放化療或內分泌治療;⑶合并腸梗阻、腸穿孔、腹膜炎體征等疾病。本研究經松原吉林油田醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 手術方法 傳統組患者行傳統5孔腹腔鏡手術治療,患者取截石位,予以氣管插管全身麻醉操作,于臍下部1 cm穿刺10 mm Trocar,將其作為觀察孔,建氣腹,置入腹腔鏡;右髂前上棘內側約2 cm處、右側腹直肌外側平臍處、左側腹直肌外側平臍及左下腹處分別穿刺12、10、5、5 mm Trocar,將其作為副操作孔。探查腹腔,逐層分離組織,暴露腫瘤,明確病變與切除范圍,墊高患者頭部,于肝、胃間翻大網膜,牽拉小腸移至左上腹,切開回結腸血管蒂下緣系膜,并進至Toldt間隙,處理回結腸、右結腸、中結腸血管,徹底清除淋巴結,從回盲部開始游離右半結腸外側,離斷肝、胃結腸韌帶,并對游離結腸肝區,切除病變腸段后重建消化道,取出標本并借助腹腔鏡對腹腔情況予以詳查,如無出血則對腹腔進行沖洗,手術完成后逐層關閉腹壁切口。

單孔加一組患者行單孔加一孔腹腔鏡手術,選擇改良截石位,予以患者氣管插管全身麻醉,取繞臍切口置入單孔裝置,在左鎖骨中線平臍位置穿刺12 mm Trocar作為主操作孔。患者保持頭低腳高并右高左低體位,牽拉小腸移至左上腹,將大網膜及橫結腸推向上腹部,于劍突兩側分別將荷包針置于腹腔,固定于橫結腸系膜根部,并懸吊橫結腸系膜,使其充分暴露。沿血管表面清掃淋巴結,依次將回結腸、右結腸、中結腸血管離斷。完全游離右半結腸后,切割閉合器(用直線),分別離斷末段回腸、橫結腸;再用直線切割閉合器完成全腔鏡下橫結腸與回腸側側吻合重建。手術結束后用生理鹽水行腹腔沖洗,逐層縫合,手術完畢。兩組患者術后予以鎮痛處理,根據患者恢復情況鼓勵患者盡早下床活動,觀察患者有無不適癥狀。兩組均觀察至出院并隨訪3個月。

1.3 觀察指標 ⑴術中指標及術后恢復指標。比較兩組患者術中出血量、切口總長度及手術、首次排氣、首次下地、首次進食、住院時間。⑵免疫功能。于術前和術后3 d,分別采集患者空腹狀態下外周靜脈血3 mL,采用流式細胞儀(濟南中科瑞正生物科技有限公司,魯械注準20222221264,型號:CasCyte-S7)檢測外周血CD4+、CD8+百分比,并計算CD4+/CD8+比值。⑶炎癥與營養指標。采血方式同⑵,以3 000 r/min速率離心10 min,取上層血清,血清C-反應蛋白(CRP)、白細胞介素-6

(IL-6)水平采用酶聯免疫吸附試驗法檢測,血清總蛋白(TP)水平采用免疫比濁法檢測。⑷并發癥發生情況。隨訪期間記錄患者吻合口出血、術后腸梗阻、皮下氣腫、尿潴留的發生情況。并發癥總發生率等于各項并發癥發生率之和。

1.4 統計學方法 采用SPSS 26.0統計學軟件進行數據分析,計量資料經S-W法檢驗證實符合正態分布且方差齊,以( x ±s)表示,組間比較行獨立樣本t檢驗,手術前后比較行配對t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。 P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

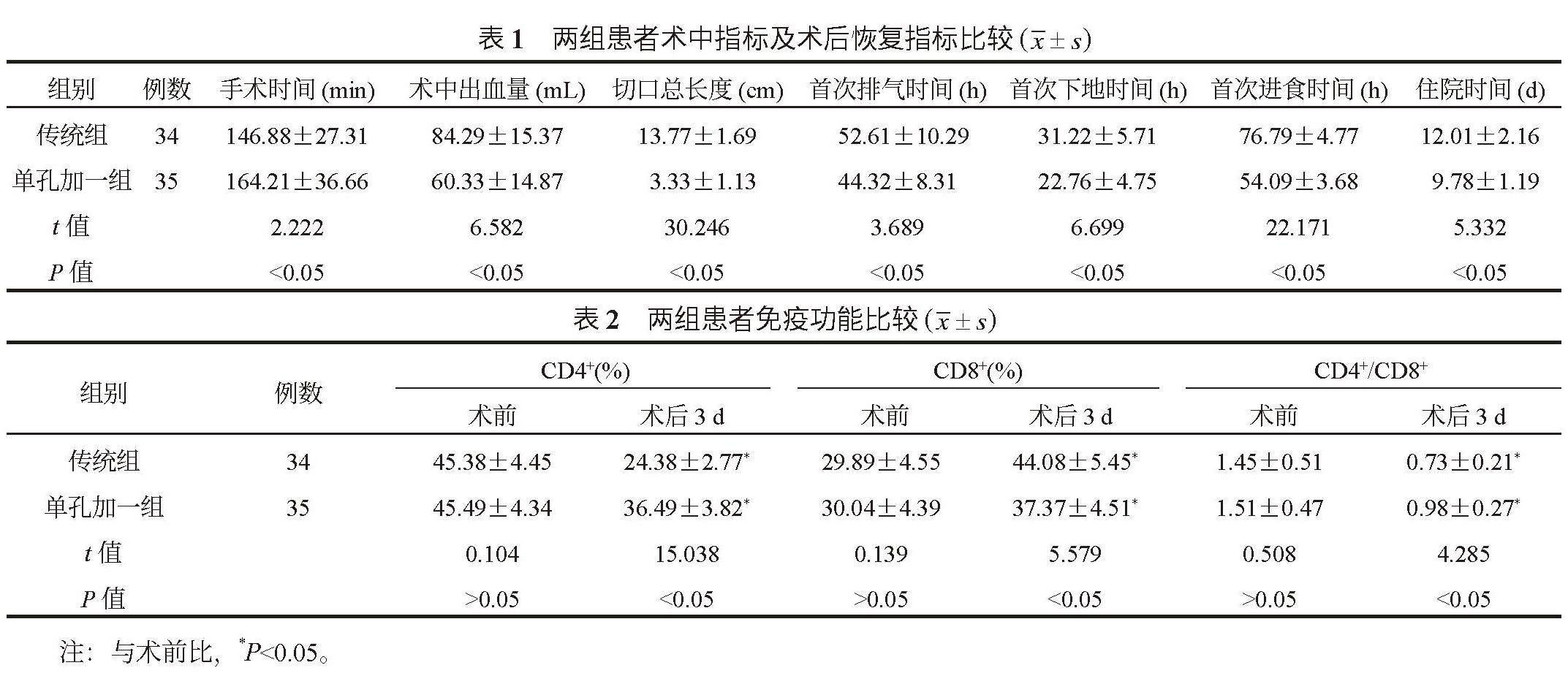

2.1 兩組患者術中指標及術后恢復指標比較 單孔加一組患者手術時間較傳統組延長,術中出血量、切口總長度較傳統組減少,首次排氣、首次下地、首次進食、住院時間較傳統組均縮短,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

2.2 兩組患者免疫功能比較 相比術前,術后3 d兩組患者外周血CD4+百分比、CD4+/CD8+比值均降低,與傳統組比,單孔加一組降低幅度均更小;外周血CD8+百分比均升高,與傳統組比,單孔加一組升高幅度小,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

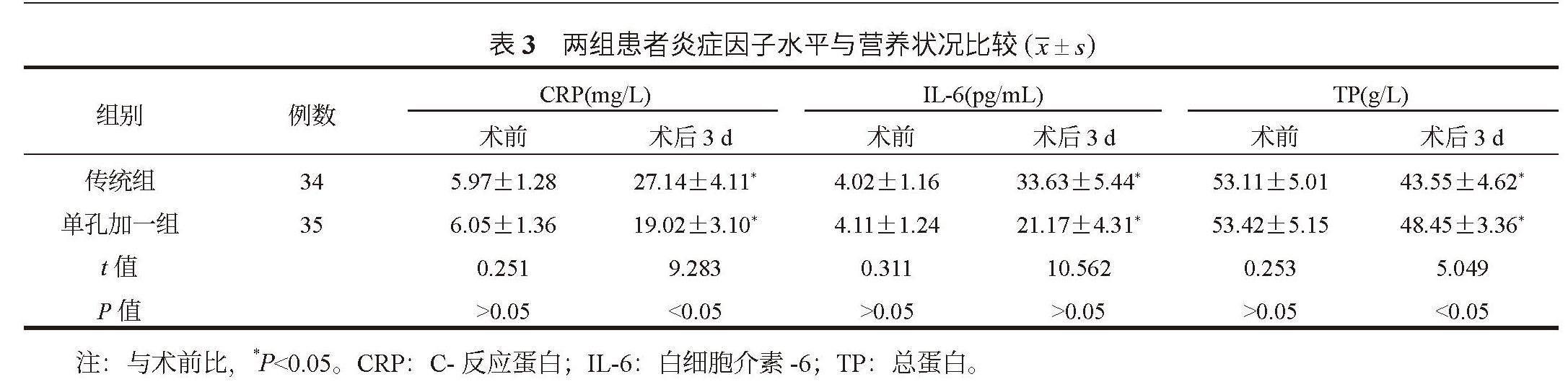

2.3 兩組患者炎癥因子水平與營養狀況比較 相比術前,術后3 d兩組患者血清CRP、IL-6水平均升高,單孔加一組均較傳統組低;TP水平均降低,單孔加一組較傳統組高,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

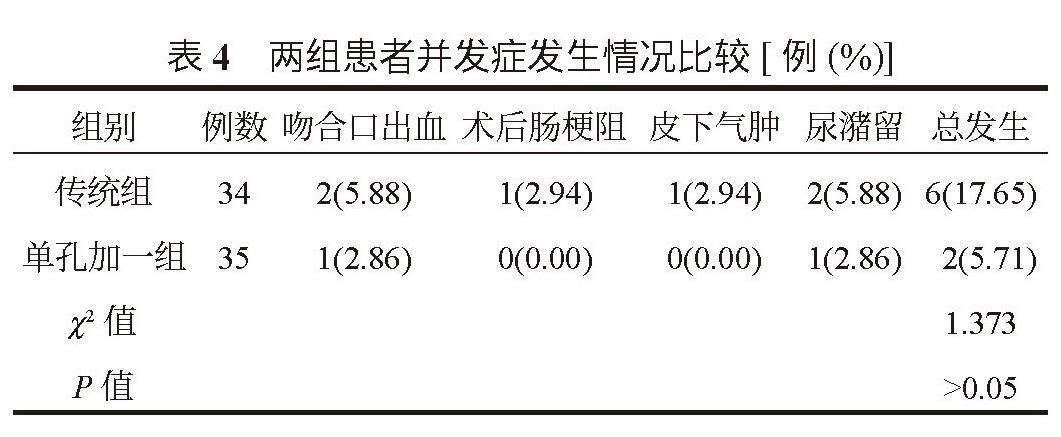

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 隨訪期間,與傳統組的17.65%總發生率相比,單孔加一組的5.71%并發癥總發生率更低,但差異無統計學意義(P>0.05),見

表4。

3 討論

結腸癌作為消化道惡性腫瘤,屬于臨床較為常見的癌癥類型,右半結腸癌在結腸癌中所占比例較低,但與左半結腸癌比,其預后更差、存活率更低、平均生存時間也更短,需通過更好的診療手段來提高其預后。目前治療右半結腸癌仍以手術治療為主,其中傳統5孔腹腔鏡手術操作方便,患者接受度高,但由于操作孔較多,易對患者機體免疫功能造成一定損傷,具有治療局限性。

單孔加一腹腔鏡手術是通過主動“減孔”,起到更為微創的作用,其可以避免傳統5孔手術多個體表穿刺孔,在單孔方案的基礎上增加一個輔助切口,穿刺12 mm Trocar作為主操作孔,從而會減少主操作器械之間的碰撞與摩擦,可以全面觀察腹腔內助手器械的移動,手術創口較小,術中出血量少,有利于促進患者術后腸道功能快速恢復[6] ;此外,單孔加一腹腔鏡手術中需要主刀、扶鏡手及助手的熟練配合,按照基本固定的手術流程減少術野切換,大大減少了術者左、右手沖突,可將主刀的右手完全獨立出來,方便雙手之間建立有效對抗牽引,并容易形成倒三角形手術平面,以獲得更好的組織張力,使解剖層面、血管辨認清晰,最大程度地保留微創的優點,進而利于加快患者的術后恢復[7]。但因單孔加一腹腔鏡手術操作較復雜,對操作者具有更高的要求,故手術所需的時間更長。統計本研究相關數據顯示,單孔加一組患者手術時間較傳統組延長,術中出血量、切口總長度較傳統組減少,首次排氣、首次下地、首次進食、住院時間較傳統組均縮短,這說明與傳統5孔相比,單孔加一腹腔鏡手術治療右半結腸癌雖然延長了手術時間,但是可改善其他圍術期指標,促進患者術后恢復。

右半結腸癌根治術會對患者的免疫能力造成不良影響,手術創傷應激可影響免疫功能,使免疫功能下降,而免疫功能損傷會進一步增加術后恢復的難度。經單孔加一腹腔鏡手術操作時,視野更清晰,更能精準地識別右半結腸癌根治術患者體內復雜的組織結構和小血管,同時也能精準識別病灶和淋巴結,在減輕對患者其他組織創傷的同時保護患者的免疫功能;同時,該術式利用體位變化、小紗布填擋,保持良好手術視野,確保達到手術清掃及根治水平,對病灶的清除更為徹底,能夠為患者術后免疫功能的恢復提供有利條件[8-9]。統計本研究相關數據顯示,與傳統組比,單孔加一組患者免疫功能指標術后升高/降低幅度較小,提示相較于傳統5孔手術,右半結腸癌根治術患者經單孔加一腹腔鏡手術治療可以減輕對免疫功能的

損傷。

手術創傷可引發炎癥反應,CRP、IL-6是反映患者手術前后機體炎癥狀態的重要指標,當右半結腸癌根治術患者受手術應激影響時,會釋放大量炎癥因子,導致CRP、IL-6等抗炎因子異常升高;TP可反映患者機體內營養狀況,患者腫瘤微環境改變,腫瘤細胞增殖、遷移,會造成血清TP水平降低,引起機體營養狀況異常[10-11]。經單孔加一腹腔鏡術治療右半結腸癌根治術患者,該手術操作是將單孔操作中“小三角”變為“大三角”,在單孔基礎上增加一個操作孔,確保牽拉平面正確,并精準找到手術間隙,且新增的操作孔可作用于術后引流管的放置,不會增加額外切口,更具有微創效果及可操作性,術中出血量少、對機體創傷更小,因此,手術引發炎癥與急性期反應程度更小,可減少患者機體CRP、IL-6等炎癥應激因子釋放,有效減輕炎癥損傷,繼而更有利于患者術后腸道功能恢復,改善術后營養狀況[12-13]。統計本研究相關數據顯示,與傳統組比,術后單孔加一組患者血清CRP、IL-6、TP水平變化幅度更小,這提示右半結腸癌根治術患者經單孔加一腹腔鏡手術治療可以減輕炎癥應激

反應。

綜上,與傳統5孔腹腔鏡手術相比,經單孔加一腹腔鏡手術治療右半結腸癌根治術患者,可減輕對其免疫功能損傷和炎癥反應,可促進患者術后恢復,具備一定可行性與安全性,值得進一步加強推廣應用。

參考文獻

張春雷, 章社民, 夏亞斌. 單孔加一孔腹腔鏡手術對右半結腸癌根治術患者療效的影響[J]. 川北醫學院學報, 2021, 36(6): 788-791.

李軍, 李佑, 施毅卿, 等. 單孔加一孔腹腔鏡手術在直腸癌治療中應用的初步研究[J]. 外科理論與實踐, 2019, 24(1): 65-69.

夏文騫. 結腸癌患者術前TNM分期、MSCT影像表現及病理表現特點分析[J]. 中國CT和MRI雜志, 2017, 15(10): 112-114.

張曉玲, 韓國達, 邢榮格. IL-6在不同Dukes分期結腸癌中的表達及臨床意義[J]. 現代腫瘤醫學, 2016, 24(14): 2256-2258, 2259.

中華醫學會消化內鏡學分會消化系早癌內鏡診斷與治療協, 中華醫學會消化病學分會消化道腫瘤協作組, 中華醫學會消化內鏡學分會腸道學組, 等. 中國早期結直腸癌及癌前病變篩查與診治共識[J]. 中國醫刊, 2015, 50(2): 14-30.

劉文居, 臧衛東, 滕文浩, 等. 單孔加一腹腔鏡技術在左半結腸癌中的應用探索[J]. 腹腔鏡外科雜志, 2023, 28(1): 50-54.

王方園, 王洋嘯龍. 單孔+1孔腹腔鏡手術(SILS+1)在右半結腸癌根治術中的臨床應用效果[J]. 中外醫療, 2023, 42(7): 73-77.

胡濱, 儲誠浩, 胡霜久, 等. 單孔加一孔腹腔鏡結直腸癌根治性切除術的療效及安全性分析[J].腹腔鏡外科雜志, 2022, 27(2): 124-129.

滕文浩, 臧衛東, 劉文居, 等. 單孔加一腹腔鏡技術治療右半結腸癌的中短期療效分析:一項回顧性隊列研究[J]. 腹腔鏡外科雜志, 2023, 28(1): 55-60.

范琳峰, 劉志堅, 曾翔輝, 等. 經臍單孔+1孔腹腔鏡結直腸癌根治術的可行性研究[J].中國腫瘤臨床, 2020, 47(11): 567-570.

魏丞, 肖軍, 滕文浩, 等.單孔加一腹腔鏡技術在根治性右半結腸癌手術中的應用[J]. 中華胃腸外科雜志, 2021, 24(1): 54-

61.

雷躍華, 陳文興, 王鄧超. 單孔加一孔與傳統多孔腹腔鏡用于右半結腸癌根治術的中遠期隨訪比較[J/CD]. 中華普外科手術學雜志(電子版), 2022, 16(1): 99-102.

李軍, 李佑, 施毅卿, 等. 單孔加一孔腹腔鏡手術在直腸癌治療中應用的初步研究[J]. 外科理論與實踐, 2019, 24(1): 65-69.