“課程思政”視域下的課堂教學改革路徑探索

國靖 汪貴斌 郁萬文 王改萍

摘要? 經濟林是實現鄉村美、產業興、百姓富和綠色發展總體目標的重要基石,服務于保障國家糧油安全、鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興等國家戰略。經濟林栽培學作為專門研究經濟林栽培理論和實踐的綜合性課程,是林學專業理論與技術融合共進的核心內容。針對經濟林栽培學課程教學目標、內容及方式與專業育人的協同體系建設,思政元素的挖掘及融入課程的途徑等進行有益探索,結合本校特色,以期構建林學專業課程思政新模式。融合思政教育和專業思想教育,使學生了解經濟林對我國生態文明建設的巨大貢獻,激發學生強烈的專業使命感與社會責任感,促使學生努力提高自身專業知識水平和業務素養,成為一名德才兼備、全面發展的林業人才。

關鍵詞? 林學;經濟林栽培學;課程思政;教學體系;教學改革

中圖分類號? S-01? 文獻標識碼? A? 文章編號? 0517-6611(2024)09-0266-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.09.056

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Exploring the Path of Classroom Teaching Reform from the Perspective of “Curriculum Ideology and Politics”—Taking Economic Forestry Cultivation as an Example

GUO Jing, WANG Gui-bin, YU Wan-wen et al

(College of Forestry, Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu 210037)

Abstract? Non-timber forests are important cornerstone for achieving rural beauty, industrial prosperity, people rich and the overall goals of green development. They serve national strategies such as guaranteeing national food and oil security, consolidating poverty alleviation achievements and promoting rural revitalization. As a comprehensive course specializing in the theory and practice of the non-timber forests cultivation, non-timber forests cultivation is the core content of the integration of theory and technology in forestry. This article explores the collaborative system construction between the teaching objectives, contents and methods of the course and professional education, as well as the exploration of ideological and political elements and ways to integrate them into the course. Based on the characteristics of our school, we aim to construct a new ideological and political model for forestry professional courses. The integration of the ideological and political education and professional ideological education will enable students to understand the enormous contribution of non-timber forests to the construction of ecological civilization in China, stimulate their strong sense of professional mission and social responsibility, and motivate them to strive to improve their professional knowledge and literacy, so as to become an all-rounded forestry talent with both moral and talent.

Key words? Forestry;Non-timber forests cultivation;Curriculum ideology and politics;Teaching system;Teaching reform

基金項目? 2023年南京林業大學高等教育研究課題(2023C01)。

作者簡介? 國靖(1990—),男,山東淄博人,博士,講師,從事經濟林栽培研究。

*通信作者,博士,教授,從事經濟林栽培研究。

收稿日期? 2023-06-21

經濟林作為我國林業產業重要的經濟增長點和優勢特色,是經濟、生態和社會效益結合最好的林種,在我國林業產業結構調整、促進區域經濟發展、維護國家糧油安全和助力鄉村振興中發揮重要作用。當前,經濟林發展已經全面融入國家重大發展戰略,緊密服務生態文明建設的總體布局,特別是“大食物觀”的提出,是經濟林產業發展的歷史機遇,具有標志性意義。經濟林栽培學作為專門研究經濟林栽培理論和實踐的綜合性應用課程,一直是林學、園藝等本科專業必修的核心課程之一。它是以經濟林木為研究對象,以生態學、遺傳育種學、森林培育學和土壤學等學科的理論知識和基本技能為基礎,分析和解決經濟林生產中的實際問題,例如現代苗木繁育技術、經濟林建園規劃設計、經濟林園綜合管理和健康、綠色、安全經濟林產品生產等。課程教學的重中之重是培養符合國家社會經濟發展和林業建設需要,能夠從事經濟林栽培、管理、規劃等相關領域工作的復合應用型高素質專業技術人才[1]。結合教學內容進行思政教育和專業思想教育,使學生了解經濟林對我國鄉村振興戰略的巨大貢獻,激發學生強烈的專業使命感與社會責任感,強化專業認同感,努力提高知識水平和業務素養,成為一名德才兼備、全面發展的林學專業人才,更好地為經濟林產業建設和發展貢獻自己的才智和力量。

習近平總書記多次強調評價教師素質的第一標準應該是師德師風,為師者必須以德為先,再者“育人”也必須先“育德”,因此黨的十八大報告強調把立德樹人作為教育的根本任務。為貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述,全面貫徹黨的教育方針,要將思想政治工作貫穿于高等教育教學的全過程。經長期理論研究與實踐探索得到的新時代思想政治教育工作新理念新模式——課程思政,也開始嶄露頭角。國務院辦公廳《關于深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》中提到要全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課的育人作用,實現全員全程全方位育人,提高高校人才培養質量。當前形勢下,國家生態文明建設對林業發展提出新的要求,要堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,主動將經濟林教學科研融入國家發展戰略大局,因此林學類專業課程體系需要作出調整并積極適應現代林業對專業人才的需求。推動課程內容與課程思政建設形成協同效應,將最新的林業理念和學術成果與林學專業人才培養環節相結合,是林業專業課教學工作者的責任與擔當。經濟林栽培學作為森林培育學的延續性課程,挖掘兩門專業課程的共性和個性內容,構建層次遞進、相互支撐的課程體系,形成協同效應[2]。因此開展具有專業特色的延續性教學對于學生充分了解基本理論和關鍵技術以及熟練掌握專業技能至關重要。尤其是在當前全面推進鄉村振興戰略背景下,將多元化和特色化理念融入經濟林教學和科研中,協助地方因地制宜地發展特色經濟林產業,推進經濟林第一二三產業結構優化,對于踐行習近平生態文明思想和推進生態文明建設極其重要。

1? 課程體系建設

1.1? 課程目標

通過課程學習,學生可以了解我國經濟林生產概況及經濟林的重要地位。例如,截至當前我國經濟林面積已逾4 667萬hm2,產量超2億t,產值已逾2.2萬億元(約占林業總產值的1/4),可知經濟林是踐行“綠水青山就是金山銀山”理念、保障國家糧油安全和滿足人民群眾日益增長美好生活需要最重要的林種。強化課程目標,讓學生掌握我國經濟林分類、區劃、良種化生產、育苗、建園、土肥水管理、整形修剪、花果管理和樹體保護等方面的基本理論和實踐技術,掌握經濟林生長發育規律和環境調控要求,以及掌握實現經濟林早實、豐產、穩產、優質、高效、低耗的基本理論和技術。從經濟林產業現狀、存在問題與未來發展趨勢入手,要求學生了解設施栽培、反季節栽培、矮化密植栽培、綠色或有機栽培等經濟林栽培新模式。結合教學內容進行專業思想教育,使學生了解經濟林產業發展為打贏脫貧攻堅戰、維護國家糧油安全、助力鄉村振興作出的重要貢獻,強化學生的專業榮譽感,培養學生的林業“工匠精神”。充分激發學生對于林業的學習興趣及從事林業相關工作的決心,為國家培養優秀的林業工作者。

1.2? 課程內容

該課程包含48學時的理論授課和0.5周的實習。圍繞經濟林分類、經濟樹木生長發育規律、經濟林建園、經濟林撫育管理和典型經濟林樹種的栽培技術理論和實踐進行授課。

1.2.1? 理論課程。

首先以“經濟林的概念、經濟林產業發展現狀、經濟林分類和經濟林基地規劃建設”等知識內容為重點,闡述我國經濟林發展現狀及前景、經濟林的分類及分布和國內經濟林的栽培區劃,了解經濟林對于林業產業結構調整和優化的重要性以及合理開發利用經濟林資源、科學栽培經濟林對于林業產業可持續發展的重要性。進而以“經濟林生長發育規律及生態環境對其影響、經濟林良種苗木繁育、樹下管理和樹體管理技術”為重點,敦促學生掌握經濟林栽培、管理、生產的基礎理論和實踐技能,綜合運用所學知識,識別常見經濟林樹種營養和生殖器官名稱、結構和功能,確認其品種特性、生長狀況、樹形特點及栽培管理模式。掌握其生長發育規律,采用科學、有效的土肥水管理和整形修剪技術措施,充分發揮經濟林的生產潛力,為使經濟林達到早實、豐產、穩產、優質、高效、低耗的栽培目標,也為學生從事經濟林生產栽培和科研工作打下堅實基礎。最后以各論形式展示4~6個有代表性的、我國近年來重點發展的經濟林樹種的豐產栽培技術,幫助學生掌握這些經濟林樹種的生物學特性、產業發展現狀、主要品種特性、經營類型和高效栽培技術等內容,更有針對性的掌握適宜區域發展樹種的綜合性知識。

1.2.2? 實習課程。

實習是驗證、鞏固或者提升課堂所學專業理論知識的關鍵環節,也是提升學生自身知識水平和業務素養的重要環節[3]。經濟林栽培學實習主要包括參觀經濟林果園、樹體結構和枝芽類型觀察、經濟林關鍵育苗技術、經濟林土肥水管理、整形修剪等實踐內容。幫助學生了解生產實踐中經濟林果園栽培模式、休閑觀光經濟林規劃設計要求,以及經濟林林地土壤改良、林地覆蓋、林地間作、中耕除草、灌溉排水、施肥、整形修剪等具體操作方法,實習內容囊括了理論教學最核心的部分,通過培養學生分析和解決問題能力和動手實踐能力,為學生從事經濟林生產栽培和科研工作打下堅實基礎。

1.3? 教學方式

1.3.1? 教學手段應用。

傳統教學中容易犯的錯誤就是照本宣科、枯燥無味、理論與實踐脫節,導致學生感覺乏味與無趣,喪失對課程的興趣,造成自身專業知識水平的短板。因此需要采取恰當的教學手段,以提高學生對專業課程的興趣。

培養學生的學習興趣,樹立林學情懷。通過制作精致美觀的課程多媒體課件,搜集典型案例視頻來展示專業的閃光點,例如賈黎明教授常以“別人的旅游地,是我們的工作地”自娛,自己的親身經歷更佳,輔以圖片展示,就很容易引起學生的興趣[4]。經濟林栽培學第一部分內容是經濟林分類,此時以一些特色林果及其商品名為示例,例如開心果(學名阿月渾子,Pistacia vera L.)、山竹(莽吉柿,Garcinia mangostana L.)、楊桃(陽桃,Averrhoa carambola L.)、蓮霧(洋蒲桃,Syzygium samarangense)等,仁用杏是以杏仁為主要產品的杏屬(Armeniaca Scop.)果樹的總稱,分為苦杏仁(北杏仁,可作為杏仁露原料)和甜杏仁(南杏仁),也會對提高學生學習興趣起到積極作用。課程通常以課堂多媒體教學方式為主,輔以板書教學。教學過程重視啟發式和互動式教學模式的應用,結合案例視頻、討論課、案例分析,合理運用網絡資源、實物、思維邏輯圖、誘導式啟發學生自主思考,不斷提高學生學習興趣。

1.3.2? 教學方法更新。

學科組制作了經濟林栽培學線上教學資源,可以運用混合式教學手段,將傳統課堂現場學習與網絡在線學習優勢融合起來,發揮學生學習的主動性與創造性,從而實現知識的有意義建構。另外受教學季節、學時和實驗設施等因素的限制,部分實踐操作無法進行,學校依托多個教學與科研平臺構建“銀杏嫩枝扦插虛擬仿真實驗教學平臺”,再現了銀杏扦插育苗實驗的全過程,且可以反復參與學習,對于學生熟練掌握扦插技術有重要作用[5]。

經常查閱國內外經濟林相關研究文獻,及時吸納、補充、完善新的理論和技術。充分將油茶(Camellia oleifera Abel)、銀杏(Ginkgo biloba L.)、杜仲(Eucommia ulmoides Oliv.)等重要經濟林的最新研究成果融入教學,對于提高學生的學習興趣,激發學生的內在學習動力效果較好。例如利用Bioclim、Domain和Maxent等軟件預測銀杏、杜仲潛在的適生區域,對于確定經濟林樹種的栽培范圍,篩選最佳栽培地點,指導引種馴化、種源調撥等工作具有重要意義[6-7]。再者展示華南農業大學劉成明教授通過20余年的努力育成世界上第一個荔枝屬(Litchi Sonn.)和龍眼屬(Dimocarpus)間雜交新品種“脆蜜”的事跡,樹立學習的榜樣[8-9]。

此外,還要注重教學方法改革。改革傳統課堂教學模式,提倡探究式學習方式,促進學生自主學習和合作學習,培養學生的獨立思考能力、批判性思維和創新精神。一是積極推行雙向、互動的教學方法,指導學生以類似于科學研究的方式主動地獲取知識、應用知識來解決實際問題;二是采用案例教學法,通過利用經濟林生產實踐中的案例,使學生能夠直觀了解實際操作方法,不斷縮小學生理論知識與生產實踐的差距;三是采用討論教學法,課程安排3次討論課,學生根據既定的題目查閱資料,形成對問題的看法并在課堂上進行論述,培養學生的綜合能力。最后幫助學生形成對課程的整體概念,整體把握課程的重要性。

2? 思政元素融入課程

以往教學目標以培養學生了解和掌握經濟林栽培的基本理論和知識,掌握相應的實踐操作技能為主,側重于對學生理論知識和實踐技能的培養,而忽略了課程的育人功能。因此,針對本課程教學中要積極引導學生踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,要寓價值觀引導于知識傳授和能力培養之中,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀[10]。

2.1? 課程思政元素挖掘

專業課程的思政資源主要指本專業知識體系中蘊含的思想價值和精神內涵。為探索經濟林栽培學課程思政改革路徑,經濟林教師團隊以專業教學目標為基礎,根據專業使命、理想信念、工匠精神、終身學習等20條課程思政元素,構建課程思政矩陣圖。完善課程思政教育目標中的理想信念教育、愛國主義與時代精神教育、道德教育的目標,提高學生對習近平總書記“兩山”理論和“科技創新”時代精神的理解,堅定文化自信與愛國情懷。了解經濟林對“美麗中國建設”“鄉村振興戰略”“全民奔小康”事業的重要作用。

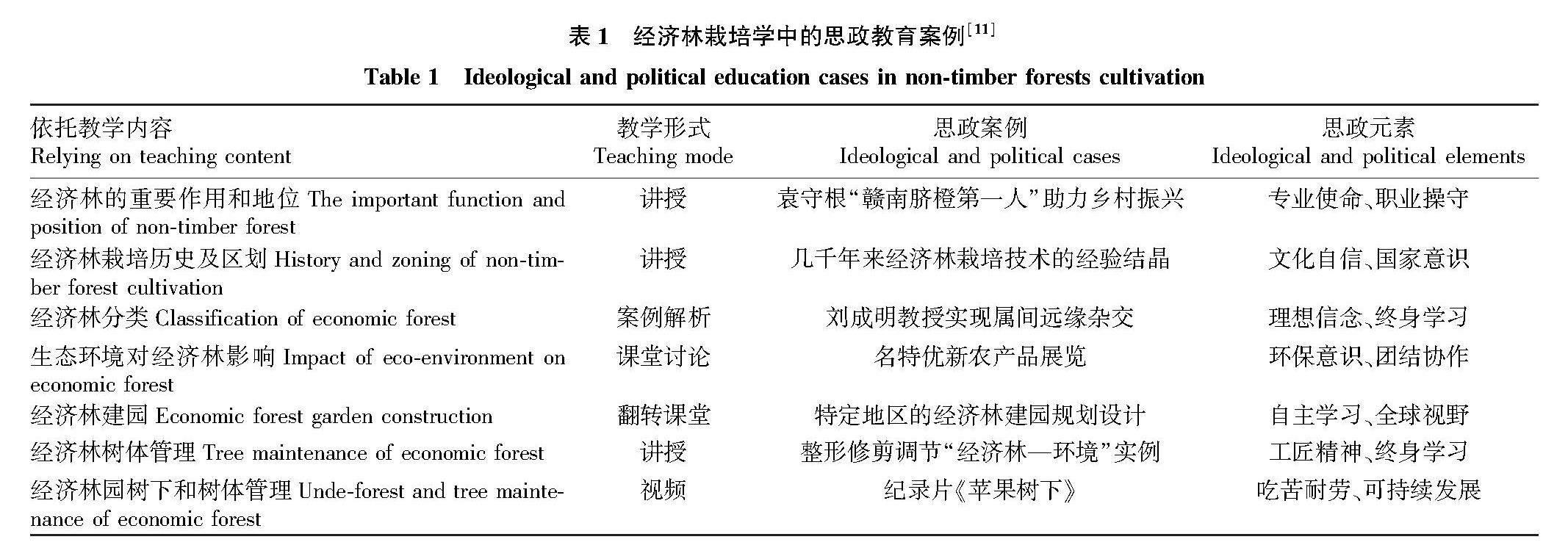

挖掘林科文化內涵,推進課程思政建設。以南京林業大學“水杉精神”為引領,介紹我國林業先驅梁希、鄭萬鈞以及馬大浦、陳植、葉培忠、熊文愈、李傳道等老一輩林學家的事跡,繼承并弘揚“嚴謹求真、團結協作”的科學精神,引起學生強烈的共鳴。以經濟林栽培學等主講課程為典型示范,搭建思政教學平臺,推進課程思政的建設,通過挖掘和整合其中的思政元素,使得學生了解國家相關政策,能夠有效協助政策的落地與實踐,從而為當前經濟社會發展輸送更加優秀的“工匠”人才(表1)。

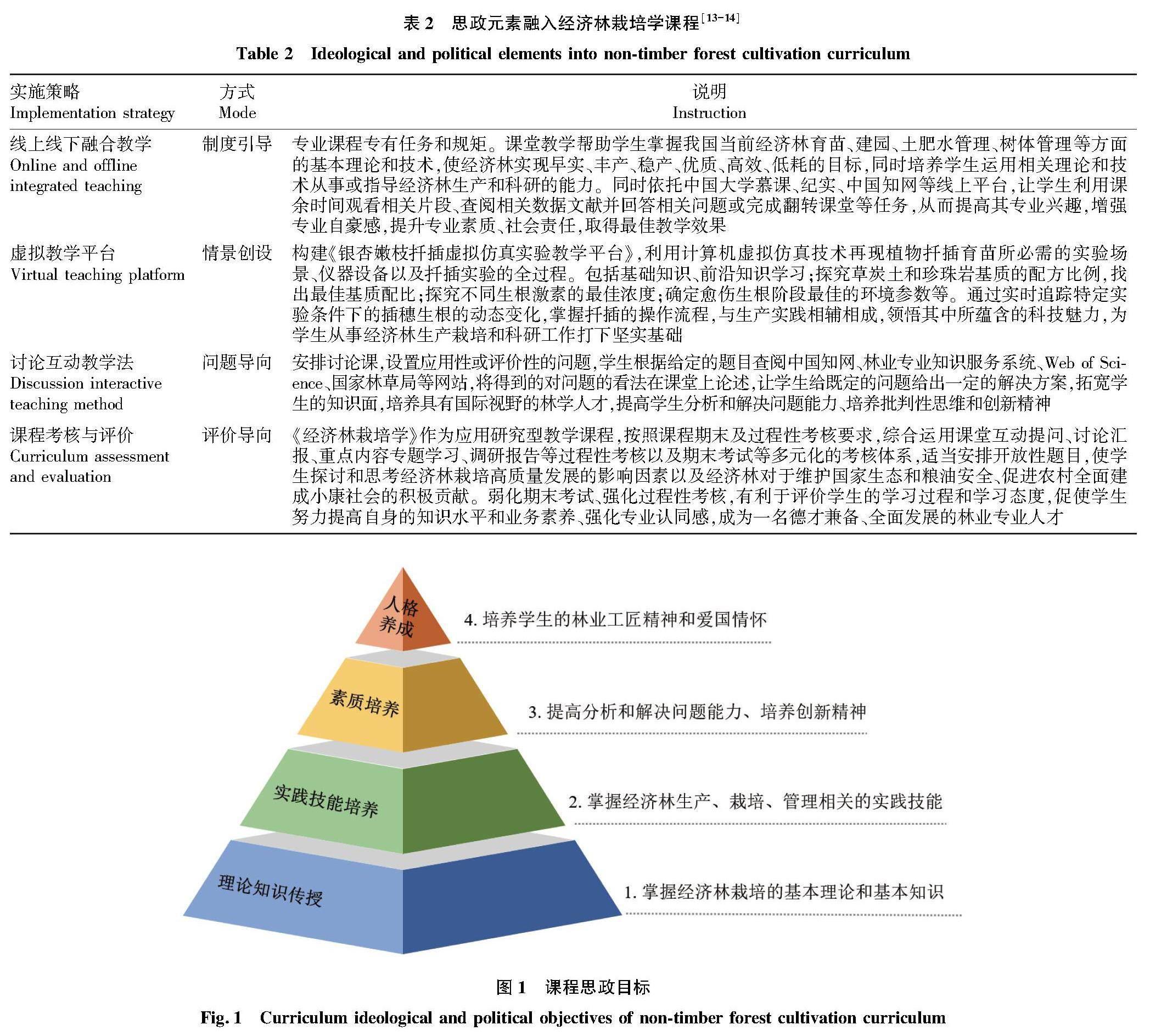

2.2? 思政元素融入

課程思政首先要求緊密結合課程的特點與建設要求,挖掘思政元素,凝練核心價值觀。堅持“實事求是、創新思維、突出重點和注重實效”的原則,自然科學類課程要講求用事實說話,用數據說話,力求內容科學、方法科學,以實現知識傳授、能力培養和價值引領的有機統一,要傳承發揚經濟林科研精神。以秉承林業精神、踐行林業使命、推動共同富裕為己任,堅持守正創新,堅持問題導向、實踐導向,以創新的思路、創新的舉措、創新的機制解決經濟林發展中的難題[12]。課程內容和思政要素都是需要學生從被動、自發的學習轉向主動、自覺的學習,并且能夠在以后的工作學習中主動將之付諸實踐(表2)。

通過課程學習認識到經濟林對推動生態保護修復、實施鄉村振興、建設生態文明、滿足人民群眾對美好生活的向往、實現共同富裕等國家戰略的重要作用,同時也認識到作為復合應用型林業人才在未來所應承擔的歷史重任。

2.3? 課程思政改革設想

課程教學改革要將最新的林業生態理念與林學專業人才培養環節相結合,融入專業課程的教學實效性。包括教學資源改革、教學方法手段改革和實習實踐教學改革。以現有課程資源為基礎,通過整合網絡資源、實踐事例、科研成果建設課程精品教學資源,提高學生創新意識和科學素養;授課教師群策群力建設課程試題庫資源,創新優化考核體系,同時加強過程性考核。引入“啟發式教學”“討論式教學”“任務驅動教學”“翻轉課堂”等新穎教學方法,針對課程重點和難點設計問題,倡導小組討論、交流,大組間觀點交鋒、補充,進而提高分析和解決問題能力、培養批判性思維和創新精神。實習模式由“驗證性”向“綜合性”和“創新性”轉變,構建以“大學生創新實踐工程+野外實踐+相關企業實習”組成的綜合實踐體系,增加專業基礎課和專業課的設計性、研究創新性實踐內容比例,通過多元化的實踐教學環節,訓練學生創新思維,提升其創新創業能力。

2.4? 課程思政預期效果

合理調整課程教學目標,首先是培養符合國家社會經濟發展和林業建設需要,能夠從事林學、園林和森林資源保護等相關領域工作的復合應用型高素質專業技術人才。同時強化學生的專業思想,培養學生的“工匠精神”,使學生再后續學習和工作中能夠學以致用,為今后從事經濟林生產、科研、管理等相關工作打下基礎(圖1)。

3? 結束語

經濟林產業是集生態、經濟、社會效益于一身,融一二三

產業為一體的生態富民產業,是生態林業與民生林業的最佳

結合。經濟林栽培學課程作為一門研究經濟林栽培理論和

技術的綜合性應用科學,通過理論和實踐學習有利于培養學生吃苦耐勞、不畏艱辛、勇于實踐、勤于思考的優秀品質。課程學習中結合教學內容進行思政教育和專業思想教育,使學生了解經濟林對鄉村振興等國家戰略的巨大貢獻,激發學生強烈的專業使命感與社會責任感,促使學生努力提高自身的知識水平和業務素養,成為一名德才兼備、全面發展的林業專業人才。“課程思政”建設任重而道遠,推動課程內容與課程思政建設形成協同效應,將最新的林業生態理念與林學專業人才培養環節相結合,融入專業課程的教學實效性,是專業課教學工作者的責任與擔當,努力提升自身的課程思政教學水平與教改能力,做到“知行合一”,為我國經濟林事業高質量發展、滿足人民對美好生活的向往、建設美麗中國作出更大貢獻。

參考文獻

[1] 包文泉,德永軍,斯欽畢力格,等.基于“參與式”教學法的《經濟林栽培學》課程教學改革與實踐[J].教育現代化,2020,7(6):54-56.

[2] 楊梅,劉世男,程飛,等.新時代背景下森林培育學課程的思政內涵探討[J].高教學刊,2022,8(35):185-188.

[3] 馬長明,劉炳響,牟洪香,等.基于問題解決能力提升的林學專業森林培育學實踐教學改革:以河北農業大學為例[J].教育教學論壇,2020(6):4-6.

[4] 賈黎明,賽江濤.面向情懷和方法養成的“森林培育學”課堂教學[J].高等農業教育,2020(4):77-81.

[5] 楊萬霞,郝明灼,汪貴斌.虛擬仿真實驗教學平臺的構建與應用評價:以扦插育苗實驗為例[J].中國多媒體與網絡教學學報,2021(9):7-9.

[6] 劉攀峰,王璐,杜慶鑫,等.杜仲在我國的潛在適生區估計及其生態特征分析[J].生態學報,2020,40(16):5674-5684.

[7] GUO Y,GUO J,SHEN X,et al.Predicting the bioclimatic habitat suitability of Ginkgo biloba L.in China with field-test validations[J].Forests,2019,10(8):1-15.

[8] 趙玉輝,胡又厘,郭印山,等.荔枝、龍眼屬間遠緣雜種的獲得及分子鑒定[J].果樹學報,2008,25(6):950-952,971.

[9] 李浩,趙藝璇.脆蜜十五年誕生記[N].農民日報,2022-12-09(08).

[10] 邵妍麗,任軍輝,廖云飛.《經濟林栽培技術》課程思政路徑探索:以西藏職業技術學院為例[J].現代農業研究,2021(9):54-55.

[11] 馬小煥.高職院校“課程思政”改革的探索與實踐:以“經濟林栽培”課程為例[J].現代園藝,2022,45(20):175-177.

[12] 國穎,薛良交.“課程思政”融入專業特色課程的路徑與實踐:以《植物激素》課程為例[J].現代園藝,2022,45(20):178-180.

[13] 馬闖,黃俊軒,龍鴻.將思政元素融入“森林培育學”課程教學體系的探索[J].天津農學院學報,2022,29(1):104-108.

[14] 潘瀾,胡文濤,冼麗鏵,等.課程研究型教學模式的探索和實踐:以《森林培育學》課程為例[J].教育教學論壇,2019(24):109-110.