OBE視域下計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程教學(xué)改革實(shí)踐探究

陳揚(yáng) 楊珺菲 李龍 崔悅 楊光

摘要:計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程是新疆理工學(xué)院非計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)生的必修基礎(chǔ)課程。由于生源中有相當(dāng)比例的疆內(nèi)各少數(shù)民族學(xué)生,學(xué)生的基礎(chǔ)參差不齊。通過(guò)實(shí)際教學(xué)和對(duì)高校學(xué)生來(lái)源分布以及近幾年學(xué)生平時(shí)成績(jī)和期末成績(jī)的分析,發(fā)現(xiàn)許多學(xué)生存在理論知識(shí)不扎實(shí)、實(shí)踐操作不熟練等問(wèn)題,導(dǎo)致教學(xué)效果不盡如人意。文章針對(duì)新疆理工學(xué)院計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程的教學(xué)現(xiàn)狀和學(xué)情特點(diǎn),結(jié)合OBE(Outcomes-based Education) 教學(xué)理念,以目標(biāo)為導(dǎo)向,按照計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)人才培養(yǎng)要求,分析和挖掘課程中存在的問(wèn)題。針對(duì)學(xué)校的學(xué)情和學(xué)生的特點(diǎn),探索了計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程教學(xué)改革的方法,并通過(guò)教學(xué)實(shí)踐驗(yàn)證了改革的合理性。

關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ);民族學(xué)生;教學(xué)改革;OBE

中圖分類號(hào):TP311? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1009-3044(2024)09-0126-03

開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID)

0 引言

計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)是高校一門(mén)公共基礎(chǔ)必修課程,面向大部分非計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)生。教學(xué)內(nèi)容由16學(xué)時(shí)理論課和32學(xué)時(shí)實(shí)踐課兩部分組成,其理論與實(shí)踐課時(shí)分配比較合理,比較注重實(shí)踐教學(xué),但是在實(shí)際教學(xué)中發(fā)現(xiàn),由于學(xué)生基礎(chǔ)參差不齊,在理論課的教學(xué)中,很多概念、定義學(xué)生們不能深刻理解;在實(shí)踐課中,很多學(xué)生們只會(huì)生硬地按照實(shí)驗(yàn)步驟去一步一步操作,并不能做到舉一反三。

OBE(Outcomes-based Education) 是在20世紀(jì)60年代被提出的一種教育理念,強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的目標(biāo)和學(xué)生的實(shí)際應(yīng)用能力。它明確定義學(xué)生應(yīng)該達(dá)到的具體目標(biāo),然后基于這些目標(biāo)來(lái)設(shè)計(jì)教學(xué)和評(píng)估學(xué)生的學(xué)習(xí)成果。OBE理念被提出后,在世界各國(guó)教育領(lǐng)域得到應(yīng)用,尤其在高校教學(xué)改革中,OBE理念得到了廣泛的發(fā)展和應(yīng)用。陳海[1]等人提出設(shè)計(jì)并實(shí)施基于OBE理念融合翻轉(zhuǎn)課堂的“食品物性學(xué)”教學(xué)實(shí)踐,以此調(diào)動(dòng)學(xué)生積極性。吉喆[2]以O(shè)BE理念為指導(dǎo),對(duì)課程進(jìn)行重構(gòu),鼓勵(lì)學(xué)生自主學(xué)習(xí)。汪維[3]等人以O(shè)BE理念為基礎(chǔ),優(yōu)化課程的內(nèi)容設(shè)計(jì)及其考核體系,激發(fā)學(xué)生積極性,提高學(xué)生的創(chuàng)新能力。高敏捷[4]等人探討OBE教學(xué)模式下實(shí)訓(xùn)課程改革思路,提出具體的課堂教學(xué)實(shí)施方案,使OBE教學(xué)理念與實(shí)訓(xùn)課程深度融合,創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)課程教學(xué)方式,更好地推動(dòng)實(shí)訓(xùn)課程教學(xué)活動(dòng)。劉益真[5]就OBE理念的“專創(chuàng)融合”教學(xué)改革進(jìn)行探討和實(shí)踐,有效提升了教學(xué)質(zhì)量。程京艷[6]基于OBE理念設(shè)計(jì)了以學(xué)習(xí)成效為最終目標(biāo)的涵蓋課程各要素的課程評(píng)價(jià)指標(biāo),將研究重點(diǎn)由教學(xué)改革延伸至課程規(guī)劃并不斷優(yōu)化選課制度,從而全面推動(dòng)課程教育質(zhì)量的提升。

本文將在眾多學(xué)者的研究基礎(chǔ)上,結(jié)合OBE教育理念,依據(jù)學(xué)情特點(diǎn),深度挖掘理論課與實(shí)踐課教學(xué)效果不足的原因,并提出相應(yīng)的教學(xué)改革方案。

1 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程教學(xué)現(xiàn)狀分析

計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程共48學(xué)時(shí),理論課程占16學(xué)時(shí),內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)理論知識(shí)、操作系統(tǒng)、Word、Excel、PPT、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)概述、多媒體技術(shù)等。實(shí)踐課程占32學(xué)時(shí),內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)基本操作、軟件下載安裝、Word練習(xí)、Excel練習(xí)、PPT練習(xí)等。

從生源角度分析,班級(jí)中民族學(xué)生比例很大。以工商23-2班為例,班級(jí)學(xué)生總數(shù)為42人,民族學(xué)生人數(shù)為24人,少數(shù)民族學(xué)生占比高達(dá)57%。由于生源接受的初等教育資源存在很大差異,導(dǎo)致整體班級(jí)的基礎(chǔ)存在很大差異。

從授課計(jì)劃分析,理論課與實(shí)踐課學(xué)時(shí)劃分合理,在教學(xué)中能夠注重實(shí)踐。但在16個(gè)學(xué)時(shí)的理論課程內(nèi),對(duì)教師而言授課時(shí)間較為緊張,不足以覆蓋所有授課內(nèi)容。對(duì)于基礎(chǔ)較差的學(xué)生,完全掌握所有理論知識(shí)十分困難。

從教學(xué)角度看,許多老師授課時(shí)使用教材配套的PPT課件。課件內(nèi)容全面,包含了教材內(nèi)所有知識(shí)點(diǎn),也有許多配圖和對(duì)應(yīng)的案例,大大節(jié)約了備課時(shí)間。然而,教材配套的課件內(nèi)容冗余,缺乏側(cè)重點(diǎn),數(shù)據(jù)未及時(shí)更新。使用此類課件進(jìn)行授課導(dǎo)致課堂內(nèi)容單調(diào),氣氛沉悶,學(xué)生缺乏學(xué)習(xí)興趣,也無(wú)法抓住重點(diǎn)。

綜上所述,基礎(chǔ)較差的學(xué)生人數(shù)占比較大,教師講課手段單一,導(dǎo)致在計(jì)劃學(xué)時(shí)內(nèi)學(xué)生無(wú)法對(duì)知識(shí)進(jìn)行有效的學(xué)習(xí)。學(xué)生基礎(chǔ)參差不齊以及理論學(xué)時(shí)不充分屬于客觀條件,難以改變,而教師授課手段單一則屬于主觀條件,可以通過(guò)一定方法改變。本文將結(jié)合OBE教育理念來(lái)設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)理論課堂改革方案。

2 結(jié)合OBE教育理念的計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)教學(xué)改革方案

OBE(Outcomes-based Education) 意為基于學(xué)習(xí)產(chǎn)出的教育模式,強(qiáng)調(diào)的是教學(xué)效果,而不局限于固化的教學(xué)過(guò)程。OBE教育理念內(nèi)涵可以總結(jié)成3個(gè)詞:成果導(dǎo)向、學(xué)生中心、持續(xù)改進(jìn)。成果導(dǎo)向指的是以最終學(xué)習(xí)效果為導(dǎo)向。學(xué)生中心是以學(xué)生發(fā)展為中心,不能泛化和窄化。持續(xù)改進(jìn)指在以成果為導(dǎo)向、以學(xué)生發(fā)展為中心的前提下,持續(xù)地對(duì)教學(xué)方案進(jìn)行優(yōu)化,使課堂效果趨于完美。

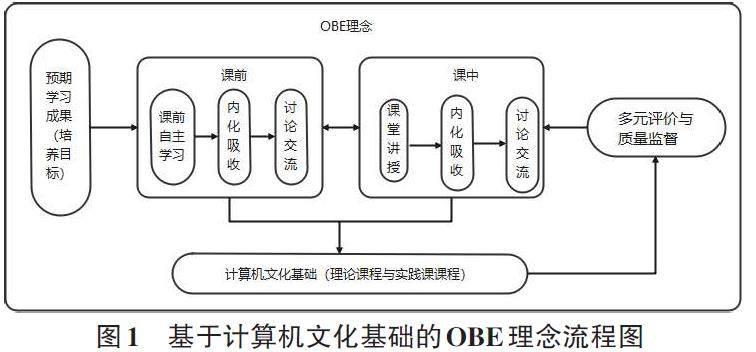

在OBE教育理念的指導(dǎo)下,將整個(gè)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課堂設(shè)計(jì)為預(yù)期學(xué)習(xí)成果、課前、課中、多元評(píng)價(jià)與質(zhì)量監(jiān)督4大部分。OBE教育理念流程圖如圖1所示。

在預(yù)期學(xué)習(xí)成果模塊中,作為教師,要明確培養(yǎng)目標(biāo)。要明確這門(mén)課的最終培養(yǎng)目標(biāo),以及這堂課的教學(xué)目標(biāo),以目標(biāo)為導(dǎo)向,貫穿整堂課的各個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)中。課前環(huán)節(jié)是學(xué)生的主場(chǎng),花費(fèi)大約5~10分鐘時(shí)間,讓學(xué)生自主預(yù)習(xí)并進(jìn)行討論。這樣能夠使學(xué)生自學(xué)并有效吸收一些簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)知識(shí),同時(shí)對(duì)難點(diǎn)知識(shí)也有一定的初步理解,有助于學(xué)生更好地理解后續(xù)課程中老師對(duì)知識(shí)點(diǎn)的講解。在課中環(huán)節(jié),是教師的主場(chǎng),花費(fèi)大約30分鐘,對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性、有方法地講解。在此環(huán)節(jié)中,要相信學(xué)生“人人可成才,人人能發(fā)展”。在多元評(píng)價(jià)與質(zhì)量監(jiān)督環(huán)節(jié)中,應(yīng)根據(jù)學(xué)生達(dá)到的實(shí)際目標(biāo)設(shè)置一些評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)衡量教學(xué)效果。評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)具有多維度、科學(xué)性和真實(shí)性,使其能夠客觀準(zhǔn)確地反映教學(xué)效果。

通過(guò)OBE,學(xué)生能夠更加明確地了解他們需要達(dá)到的目標(biāo),學(xué)習(xí)變得更加有目的性和實(shí)用性。同時(shí),教學(xué)和評(píng)估的緊密結(jié)合也能夠幫助學(xué)校不斷改進(jìn)教育質(zhì)量,使學(xué)生更好地適應(yīng)現(xiàn)實(shí)社會(huì)的需求。

3 以計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)第六章內(nèi)容為例的教學(xué)實(shí)踐

本節(jié)將以計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)第六章內(nèi)容結(jié)合OBE教育理念設(shè)計(jì)一堂時(shí)為45分鐘的教學(xué)內(nèi)容,并驗(yàn)證教學(xué)效果。首先說(shuō)明一下傳統(tǒng)教學(xué)是按照教材知識(shí)點(diǎn)順序進(jìn)行講解,即依次介紹計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、數(shù)據(jù)通信的基本方法、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、因特網(wǎng)的基本服務(wù)幾大方面內(nèi)容。通過(guò)實(shí)際教學(xué)發(fā)現(xiàn)效果不佳,學(xué)生沒(méi)有接觸過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的概念,因此講完概念后直接講其分類和發(fā)展,再講數(shù)據(jù)通信的基本方法,包括數(shù)據(jù)傳輸方式、復(fù)用技術(shù)等,再講計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中的拓?fù)洹⒕W(wǎng)絡(luò)協(xié)議和模型,以及通信設(shè)備。知識(shí)點(diǎn)零散,學(xué)生聽(tīng)課也只能對(duì)零碎的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行理解,無(wú)法建立完整的知識(shí)框架。本文將傳統(tǒng)教學(xué)模塊進(jìn)行拆分、整合,將所有知識(shí)點(diǎn)劃分成“組網(wǎng)前”和“組網(wǎng)后”兩部分。本節(jié)針對(duì)“組網(wǎng)前”的理論知識(shí),即第一節(jié)課進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì),從“組網(wǎng)需要解決哪些問(wèn)題”入手,將計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的概念、常用通信設(shè)備、傳輸媒介、數(shù)據(jù)傳輸方式、復(fù)用技術(shù)、MAC地址、IP地址的掌握、網(wǎng)絡(luò)模型、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以及檢錯(cuò)與糾錯(cuò)方法等知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)在一起進(jìn)行講解。而將“組網(wǎng)后”的知識(shí)點(diǎn),包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的分類、發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等放在第二節(jié)課進(jìn)行講授。接下來(lái)對(duì)第一節(jié)課的教學(xué)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)介紹。

首先明確教學(xué)目標(biāo),花費(fèi)大約2分鐘時(shí)間,對(duì)本節(jié)課教學(xué)目標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明。本節(jié)課的知識(shí)目標(biāo)如下:

1) 掌握計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的概念。

2) 了解計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的常用通信設(shè)備和傳輸媒介。

3) 掌握數(shù)據(jù)傳輸方式以及復(fù)用技術(shù)。

4) 了解MAC地址,掌握IP地址。

5) 掌握網(wǎng)絡(luò)協(xié)議及OSI、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)模型。

6) 了解計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

7) 了解計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的檢錯(cuò)與糾錯(cuò)方法。

本節(jié)課的素質(zhì)目標(biāo)如下:

通過(guò)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)理論的教授,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、網(wǎng)絡(luò)資源及網(wǎng)絡(luò)安全有一個(gè)新的認(rèn)識(shí),使得學(xué)生對(duì)后面計(jì)算機(jī)應(yīng)用產(chǎn)生濃厚的學(xué)習(xí)興趣,并讓學(xué)生能夠?qū)⒗碚撝R(shí)應(yīng)用到實(shí)踐中。

本節(jié)課課前環(huán)節(jié)中,提出“將多臺(tái)計(jì)算機(jī)連接起來(lái)形成網(wǎng)絡(luò),需要解決哪些方面的問(wèn)題”這一問(wèn)題,讓學(xué)生們查閱教材并互相討論,計(jì)劃用時(shí)8分鐘。

在課中環(huán)節(jié),首先對(duì)前述問(wèn)題進(jìn)行解答,要解決以下幾個(gè)問(wèn)題:

1) 從網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)使用什么通信設(shè)備?

2) 信號(hào)采用什么傳輸介質(zhì)?

3) 如何提高數(shù)據(jù)傳輸效率?

4) 如何表示網(wǎng)絡(luò)中的主機(jī)位置?

5) 構(gòu)造網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

6) 網(wǎng)絡(luò)通信遵守的規(guī)則。

7) 怎樣判斷和消除信號(hào)干擾?

相對(duì)應(yīng)上述問(wèn)題,也將從網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、傳輸媒介、數(shù)據(jù)傳輸方式及復(fù)用技術(shù)、MAC地址與IP地址、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與網(wǎng)絡(luò)模型、檢錯(cuò)與糾錯(cuò)方法幾個(gè)方面來(lái)展開(kāi)講解。即進(jìn)入課中環(huán)節(jié),計(jì)劃用時(shí)30分鐘。

本節(jié)內(nèi)容涉及許多概念。對(duì)于一些容易理解的概念,應(yīng)充分發(fā)揮學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力進(jìn)行消化;對(duì)于一些難以理解的重要概念,采用舉例的方式進(jìn)行講解。例如,“串行通信”和“并行通信”的概念分別是“數(shù)據(jù)在一條信道上一位一位按順序傳輸”和“數(shù)據(jù)以成組的方式在多個(gè)信道上同時(shí)進(jìn)行傳輸”。學(xué)生對(duì)此可能理解,但是為何串行通信比并行通信效率高可能無(wú)法深刻理解。因此,本節(jié)課以“收作業(yè)”為例進(jìn)行講解,將“串行通信”比作同學(xué)們按學(xué)號(hào)順序排隊(duì)上交作業(yè),將“并行通信”比作同學(xué)們同時(shí)上交作業(yè)。雖然排隊(duì)上交作業(yè)沒(méi)有同時(shí)上交快,但老師收到作業(yè)后需要整理排序,后者整體效率不高,因此現(xiàn)在多采用串行通信方式。接著提出“串行通信如何提升傳輸效率”這一問(wèn)題,引出信道復(fù)用技術(shù)的講解。再例如,將“MAC地址”比作學(xué)生的“戶籍所在地”,將“IP地址”比作學(xué)生的“現(xiàn)居住地”,將“路由器采用IP地址作為通信地址”類比為“學(xué)生購(gòu)買(mǎi)快遞要填寫(xiě)現(xiàn)居住地而不是戶籍所在地”。為了加深學(xué)生對(duì)OSI網(wǎng)絡(luò)模型和TCP/IP網(wǎng)絡(luò)模型的理解,將通信過(guò)程類比成“快遞打包過(guò)程”,將兩種網(wǎng)絡(luò)模型的關(guān)系比作不同的快遞公司的關(guān)系。在對(duì)知識(shí)點(diǎn)講解完成后,進(jìn)行在線測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容以主觀題為主,注重考查學(xué)生對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解程度。

接下來(lái)進(jìn)入多元評(píng)價(jià)與質(zhì)量監(jiān)督環(huán)節(jié),計(jì)劃用時(shí)5分鐘,此環(huán)節(jié)體現(xiàn)了OBE理念中的持續(xù)改進(jìn),有助于后續(xù)對(duì)課堂各個(gè)授課環(huán)節(jié)的把握和調(diào)整。本節(jié)課的多元評(píng)價(jià)與質(zhì)量監(jiān)督環(huán)節(jié)將在下節(jié)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果分析中具體介紹。

4 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果分析

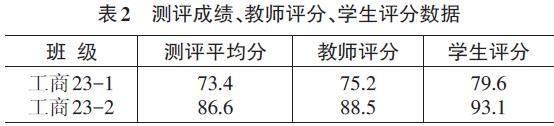

本節(jié)針對(duì)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)第六章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)概述部分進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),以工商23-1班(41人)、工商23-2班(42人)作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象。兩個(gè)班總?cè)藬?shù)相近,專業(yè)相同,民族生占比分別是53.6%、57.1%,生源分布情況相差不大,采用同一教師進(jìn)行授課。其中工商23-1班采用傳統(tǒng)方式進(jìn)行教學(xué),工商23-2班采用本文上節(jié)提出的教學(xué)改革方案進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)。從課上測(cè)評(píng)、教師對(duì)課堂打分、學(xué)生對(duì)課堂打分3個(gè)維度來(lái)進(jìn)行對(duì)比。

在課上測(cè)評(píng)環(huán)節(jié)中,兩個(gè)班采用同一套測(cè)試題對(duì)學(xué)生知識(shí)點(diǎn)掌握情況進(jìn)行測(cè)試,得分進(jìn)行量化分析,取平均分、成績(jī)中位數(shù)、不及格人數(shù)作為評(píng)價(jià)指標(biāo),具體測(cè)試成績(jī)對(duì)比如表1所示。

從表1可以看出,采用本文提出的教學(xué)改革方案進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)的課堂教學(xué)效果更好,主要表現(xiàn)在平均分提升13.2分;優(yōu)秀人數(shù)多出近一倍;不及格率大大降低。

在教師進(jìn)行課堂打分的環(huán)節(jié)中,授課教師對(duì)本節(jié)課教學(xué)、課堂氣氛、學(xué)生活躍度等進(jìn)行打分,工商23-1班綜合分?jǐn)?shù)為75.2分,工商23-2班綜合分?jǐn)?shù)為88.5分。

在學(xué)生進(jìn)行課堂打分的環(huán)節(jié)中,工商23-1班、工商23-2班全體學(xué)生對(duì)本節(jié)課教師教學(xué)、課堂氣氛、自己對(duì)知識(shí)點(diǎn)掌握程度等進(jìn)行打分,工商23-1班綜合分?jǐn)?shù)為79.6分,工商23-2班綜合分?jǐn)?shù)為93.1分。

對(duì)兩個(gè)班級(jí)從上述3個(gè)維度成績(jī),即測(cè)評(píng)成績(jī)、教師評(píng)分、學(xué)生評(píng)分進(jìn)行統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)如表2所示。

從上述數(shù)據(jù)中可以看出,依據(jù)OBE教學(xué)理念設(shè)計(jì)出的計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)教學(xué)方案比傳統(tǒng)教學(xué)方式效果更好。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文結(jié)合OBE教學(xué)理念對(duì)計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程教學(xué)方法進(jìn)行探索,通過(guò)實(shí)際教學(xué)進(jìn)行教學(xué)效果的檢驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,改革后的教學(xué)方案能夠進(jìn)一步提升計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)課程的教學(xué)質(zhì)量,能夠?qū)崿F(xiàn)以學(xué)生發(fā)展為中心的教育理念和以結(jié)果為導(dǎo)向的教學(xué)目標(biāo)。在以后的教學(xué)中,應(yīng)繼續(xù)探索符合學(xué)情特點(diǎn)的教學(xué)方案,做到因材施教,讓學(xué)生人人有進(jìn)步。

參考文獻(xiàn):

[1] 汪維,李科斌,霍慶,等.基于OBE理念的工程熱力學(xué)與傳熱學(xué)教學(xué)改革[J].高教學(xué)刊,2023,9(28):136-140.

[2] 陳海,羅惟,張宇昊.基于OBE理念和翻轉(zhuǎn)課堂融合的“食品物性學(xué)”教學(xué)改革實(shí)踐[J].食品工業(yè),2023,44(10):214-219.

[3] 吉喆.OBE理念下新聞采寫(xiě)課程實(shí)踐教學(xué)改革研究[J].長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)報(bào),2023,42(11):144-147.

[4] 高敏捷,周洪光.OBE教學(xué)理念下實(shí)訓(xùn)課程的教學(xué)方案設(shè)計(jì)[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2023(19):122-124.

[5] 劉益真.基于OBE理念的“專創(chuàng)融合”教學(xué)改革研究——以高職商貿(mào)類專業(yè)為例[J].現(xiàn)代職業(yè)教育,2023(28):13-16.

[6] 程京艷.基于OBE理念的大學(xué)英語(yǔ)課程體系綜合評(píng)價(jià)研究[J].外國(guó)語(yǔ)文,2023,39(5):154-162.

【通聯(lián)編輯:梁書(shū)】

- 電腦知識(shí)與技術(shù)的其它文章

- Python程序設(shè)計(jì)課程教學(xué)方法改革實(shí)踐探究

- 基于超星學(xué)習(xí)通的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)課程智慧課堂實(shí)施策略探析

- 激發(fā)中職生學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力的常用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置課程教學(xué)改革實(shí)踐研究

- 高職搜索引擎優(yōu)化課程思政設(shè)計(jì)與教學(xué)實(shí)踐研究

- 信息隱藏技術(shù)課程線上線下混合式教學(xué)實(shí)踐探究

- 基于“崗課賽證創(chuàng)”模式的高校嵌入式程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程教學(xué)改革研究