“懷鄉”類文本的群文閱讀教學思考

張良

摘 要 以初中語文“懷鄉”類文本的教學為例,探討群文閱讀教學的實施路徑。群文閱讀是基于新課標和素質教育所提出的教學模式,它打破了傳統閱讀教學的單一化和固定化,以一個議題為核心連接多個文本,讓學生在有限的閱讀時間內達到更好的學習效果。運用群文閱讀教學能有效構建“自主、合作、探究”的閱讀課堂,讓課堂結構更加科學合理,讓學生感受到閱讀的樂趣。

關鍵詞 初中語文? 群文閱讀? “懷鄉”類文本? 教學策略

新課標推動著初中語文教學理念和教學形式的不斷創新發展,群文閱讀是在新課改的推進過程中被提出的一種具有創新意義的閱讀教學模式。群文閱讀的理念提出之后,迅速在一線教學中引起了廣泛關注,它以獨特的文本組元模式以及具有創新意義的議題設置形式,打破了傳統語文閱讀教學的固定授課模式,為語文教學提供了更多可能,具有重要的應用價值。群文閱讀并非簡單將不同的文本疊加,而是將零散的文本整合為一個整體,強調教和學的整體觀念,在教學開始之前就要讓學生明確是以何議題將多個文本組合在一起,為達到什么樣的閱讀效果,即群文閱讀的聚焦點。下面筆者以初中語文教材中的“懷鄉”類文本為例,探討群文閱讀教學的高效實施策略。

一、教材中的“懷鄉”類文本及其實施群文閱讀教學的可行性

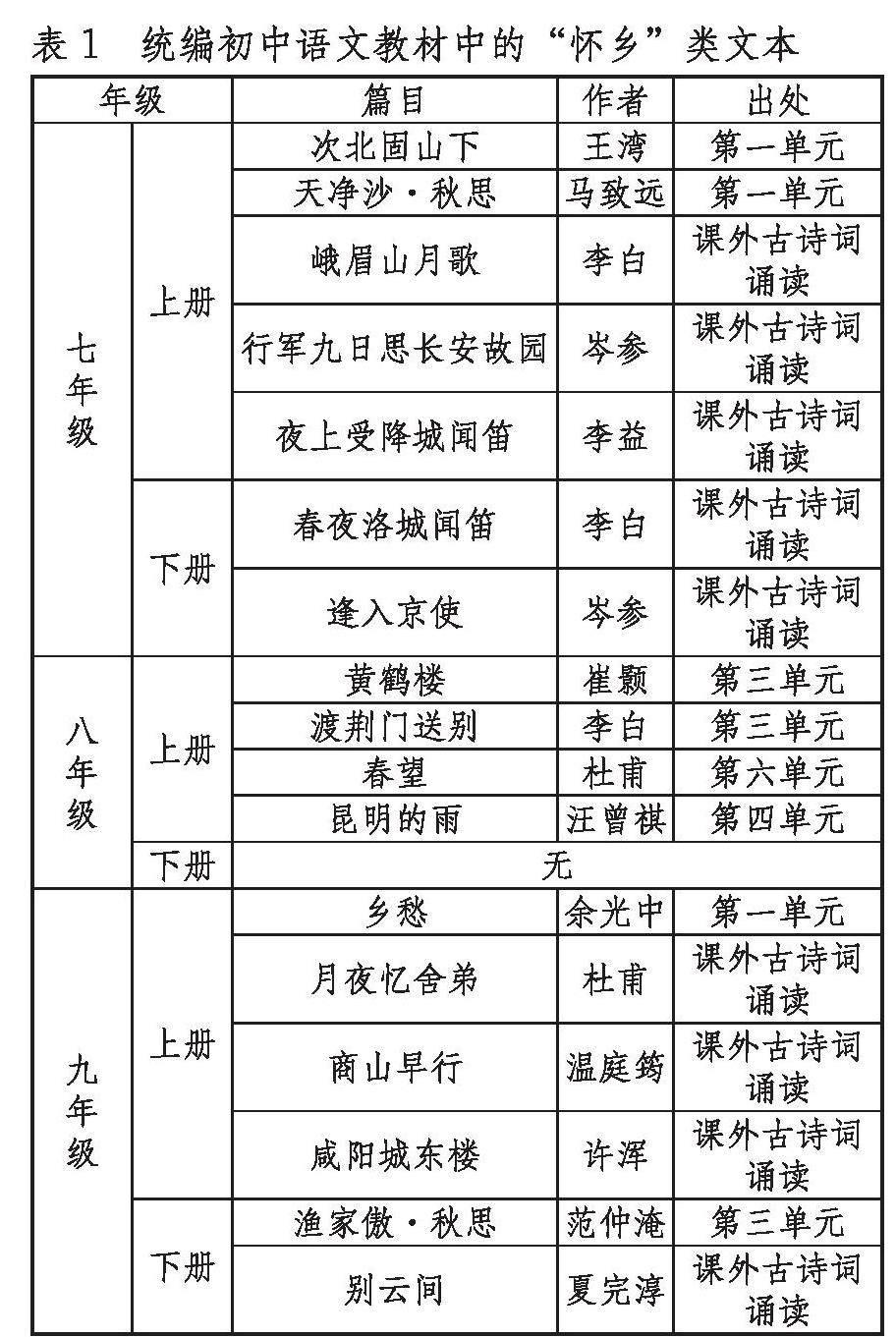

“懷鄉”類文本具體是指因為各種各樣的原因被迫離開家鄉的人,在離鄉的路上或者異鄉懷念家鄉時有感而發所書寫的思念家鄉的文本。統編初中語文教材中的“懷鄉”類文本主要集中在詩詞領域,具體篇目及分布如下所示(見表1 )。

表1? 統編初中語文教材中的“懷鄉”類文本

年級 篇目 作者 出處

七

年

級 上冊 次北固山下 王灣 第一單元

天凈沙·秋思 馬致遠 第一單元

峨眉山月歌 李白 課外古詩詞誦讀

行軍九日思長安故園 岑參 課外古詩詞誦讀

夜上受降城聞笛 李益 課外古詩詞誦讀

下冊 春夜洛城聞笛 李白 課外古詩詞誦讀

逢入京使 岑參 課外古詩詞誦讀

八

年

級 上冊 黃鶴樓 崔顥 第三單元

渡荊門送別 李白 第三單元

春望 杜甫 第六單元

昆明的雨 汪曾祺 第四單元

下冊 無

九

年

級 上冊 鄉愁 余光中 第一單元

月夜憶舍弟 杜甫 課外古詩詞誦讀

商山早行 溫庭筠 課外古詩詞誦讀

咸陽城東樓 許渾 課外古詩詞誦讀

下冊 漁家傲·秋思 范仲淹 第三單元

別云間 夏完淳 課外古詩詞誦讀

從上表可知,初中語文教材中的“懷鄉”類文本數量眾多、分布零散,對這些“分散”的“懷鄉”類文本開展群文閱讀教學,能使學生更加系統、全面地學習、理解、感受“懷鄉”類文本的特征及情感表達,幫助學生形成關于“懷鄉”類文本的系統性知識,構建相關知識結構體系,在多元情境下實現高階思維發展。新課標也指出,要擴大學生閱讀量,背誦大量的古今優秀詩文,增加學生的文化積累。通過開展群文閱讀,可以讓學生在有限的課堂時間內完成三篇或三篇以上的“懷鄉”類文本的閱讀與背誦。經過教師的設計,不同的文本之間形成交錯互斥的網絡,學生走進教師所提供的“懷鄉”類文本群文閱讀空間,能拓寬對“懷鄉”類文本思考的深度與積累的廣度,在多則文本的閱讀學習中總結規律、對比差異,并形成自己的思考與見解,提升文本閱讀能力。

二、“懷鄉”類文本群文閱讀高效模式構建

1.情境切入,模擬情感體驗

建構主義學習理論指出,學習本身具備社會情境性,知識不能離開具體情境而存在,學生的知識體系構建也需要在具體情境之中完成。當代初中生大多沒有離鄉的經歷,所以對“懷鄉”類文本的情感表達缺少代入感,這就需要教師在課堂上為學生提供情境,讓學生感受多篇“懷鄉”類文本的情感所觸發的情境的差異性,實現對不同類型“懷鄉”情感的模擬體驗。因此,在科學選擇議題和組合選文的基礎上,教師要為學生搭建沉浸式的學習情境,深化學生對“懷鄉”之情的理解。

比如,在由《次北固山下》《天凈沙·秋思》《行軍九日思長安故園》《別云間》組成的群文閱讀教學過程中,教師要引導學生感受四種不一樣的“懷鄉”情感。可以借助故事視頻的形式引入教學,通過畫面、聲音等多重感官刺激,讓學生進入到文本所描述的“懷鄉”情境之中。在初步的情感渲染基礎上,提出問題:“古人在離鄉之后,他們分別看到了什么?想到了什么?又做了什么?”以問題引導學生進行深度思考,并從細節出發,感受不同作者的情感表達。待學生厘清四種不同的情感特征之后,可以開展“我與古人面對面”的教學活動,通過學生的角色扮演讓四首詩的作者“齊聚一堂”。讓學生將自己對詩詞的理解代入到作者角色之中,在特定的情境中,表達出漂泊異鄉的凄苦孤寂、對親人和故鄉的思念、對戰爭的厭惡以及對安定生活的渴望等。在此過程中,學生可以自由發揮,代入到角色之中對其他作者進行“勸慰”,互相排解對方的懷鄉之情。教師在此過程中要適時配合,給學生輔助以相關的音樂、提前準備好的旁白、網絡視頻素材等,烘托氛圍,幫助學生更好地體驗不同的“懷鄉”情感。

情境體驗的形式能有效彌補學生在“懷鄉”之情真實感受層面的不足,讓學生在良好的情境氛圍下參與到“古人”的會談之中,以“面對面交流”的形式感受四種不同的“懷鄉”情感。

2.探索討論,啟發智慧碰撞

群文閱讀強調學生的自主性和探索性,而提問是引導學生對文本展開深度思考和主動探索的重要方法。在開展群文閱讀的過程中,教師可以對學生進行多元化的提問,引導學生從多個維度展開對文本的深入探索。

首先,提出的問題要具有一定的開放性。比如針對七年級上冊的“懷鄉”類文本開展群文閱讀教學,開放性問題可設定為“在這五首懷鄉詩作中,哪位作者表達的愁緒最為強烈”。對此問題不設標準答案,學生由于切入視角不同最終得出的答案會存在一定差異,同時個人經驗和經歷也會影響學生的看法。教師要引導學生從不同作者的愁緒特征出發進行思考,比如《次北固山下》中的王灣連鴻雁都要嫉妒,可見其愁緒之深;《夜上受降城聞笛》中的李益面對眼前無邊的大漠,深感家鄉的遙不可及,他的愁緒也非常強烈;《行軍九日思長安故園》中的岑參面對家國淪喪、人民苦難,他的愁緒更為宏大。學生的回答言之有理即可,不必拘泥于標準答案,讓學生展開一場頭腦風暴,同時也是為學生提供表達自己觀點的機會。

問題的設計不僅要具有開放性,還要具備可議論性,要讓學生有討論的欲望,同時也要有討論的價值,利用問題將文本進行串聯,讓學生在橫向和縱向的對比中展開激烈討論。比如在以“李白懷鄉詩歌中的‘月意象”為議題的群文閱讀教學中,問題可設置為“這幾首古詩中的‘月意象的象征意義相同嗎?表達的情感一致嗎”。問題既直接指向了“月”意象的意義與情感表達,同時也具有極強的討論性。在問題的引導下,學生對“月”意象進行深入分析,梳理其象征意義,并總結李白的人生經歷和情感特征。

3.整合異同,培養全局思維

群文閱讀強調學生的個性化解讀,但是個性化解讀并不代表著教師放任不管,學生的個性化解讀需要在教師的合理引導之下進行。這是因為初中階段的學生還不具備成熟的思維模式,需要教師給予其思維層面的引導,從而讓學生能個性化、創造性地對文本進行解讀。

在以“懷鄉詩中的‘柳意象”為議題的群文閱讀教學中,由于不同時代文化的隔閡,學生可能在理解“折柳”這一行為如何表達思鄉之情方面存在困惑,教師要給予相關知識的補充,講解“折柳”送別的民間風俗,如“柳”是“留”的諧音,臨行前折柳相送代表著對遠行人的不舍,而且我國的古曲中有名為“折柳”的曲子,此曲也是為了表達思念和離別之殤。在此基礎上,讓學生對比閱讀李白的《春夜洛城聞笛》和王之渙的《涼州詞二首(其一)》,感受兩首詩歌中“柳”表達的相同之處及其傳遞的不同情感,在這一過程中可以實現對學生對比閱讀能力、全局思維能力的培養。

全局思維能力的培養還體現在對矛盾沖突的思考以及辯論過程中。比如在以“懷鄉類詩詞的描寫手法”為議題的群文閱讀教學中,可以選擇《春夜洛城聞笛》《九月九日憶山東兄弟》《涉江采芙蓉》展開群文閱讀教學,并提出問題:“為什么這些作者在表達懷鄉之情時沒有寫自己思念家人,而是寫家人思念自己?你認為哪種寫法更好?”讓學生分成兩組進行辯論,分析幾首詩的情感表達特征及傳遞的情感意蘊,要求學生在辯論的過程中不僅要清晰表達自己的觀點,也要從對方的觀點中總結經驗,補充自己邏輯思維的漏洞,在這一過程中可以實現對學生全局思維能力的培養。

4.多元實踐,促進思辨升級

要想提升群文閱讀的整體效率,就要開展多元實踐,實踐是檢驗學生學習效果的重要途徑。開展群文閱讀學習,最終是要讓學生獲得寫作能力、鑒賞能力、評價能力、閱讀能力、審美能力等的提升,因此群文閱讀還要注重學生的多元實踐。通常情況下,復述、梳理、追問、聚焦等是群文閱讀教學中常用的實踐和反饋方式,教師在此過程中應給予學生及時的、有針對性的指導。針對同一個問題,不同的學生給出的答案會存在差異,這就需要教師對學生的答案進行梳理,分析其不同之處;如果學生的答案片面,可通過追問的方式引導學生形成更全面的答案,實現高效實踐學習。

此外,實踐不必拘泥于某一種形式。在學生學習了多篇“懷鄉”類文本,收獲了更多的知識后,教師有必要“趁熱打鐵”,讓學生通過寫作的形式將自己在閱讀中“吸收”的能量“傾吐”出來,并構建自己的知識體系。寫作的形式可以多種多樣,比如對群文閱讀中多篇“懷鄉”類文本的對比分析,針對某一篇文本的短評鑒賞,對其中一篇或多篇文本情感的解讀賞析,對懷鄉情境的描繪再現,對作品的改編,對文本的二創等,都是寫作實踐的重要形式。寫作是實現知識遷移的重要途徑,也是促進學生思辨升級的主要手段,通過寫作可以讓閱讀和現實生活相連接,讓學生把經典文本轉化為自己的能量,并舉一反三,在今后其他的“懷鄉”類文本閱讀中靈活地運用既有知識。

三、結論

群文閱讀打破了傳統閱讀教學按部就班的教學模式,實現了對閱讀教學形式的創新,強調學生的獨立思考和個性表達,為學生提供了合作交流和分享展示的平臺,讓學生在復雜多元的文本組合中展開高效閱讀,通過對文本的比較和整合分析,獲取自我認知,實現與多文本之間的深度交流,極具創新意義。

[作者通聯:安徽宿州市泗縣第三中學]