認知行為干預在重癥心力衰竭患者中的應用研究

鄧順玉

【摘要】 目的 探討認知行為干預在重癥心力衰竭患者中的應用價值。方法? 選取2019年3月—2021年9月在鹽城市第一人民醫院進行治療的70例重癥心力衰竭患者,2019年3月—2020年6月收治的34例患者為參比組,2020年7月—2021年9月收治的36例患者為實驗組。參比組進行常規護理干預,實驗組在參比組的基礎上開展認知行為干預,干預6個月后對比2組期望值、診治遵從性、自我效能、心理狀態、護理滿意度。結果? 干預前,2組期望程度評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,2組期望程度評分比干預前明顯提升,且實驗組高于參比組(P<0.05)。實驗組診治遵從率為94.44%,明顯高于參比組的70.59%(P<0.05)。干預前,2組自我效能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,實驗組自我效能評分明顯高于參比組(P<0.05)。干預前,2組焦慮與抑郁狀態評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,2組焦慮與抑郁評分比干預前下降,且實驗組低于參比組(P<0.05)。實驗組護理總滿意率為97.22%,明顯高于參比組的76.47%(P<0.05)。結論? 給予重癥心力衰竭患者認知行為干預,可明顯改善患者心理狀態和自我效能,提高期望值和診治遵從性,對患者的康復具有積極的引導作用,值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】 認知行為干預;重癥心力衰竭;心理狀態;自我效能

文章編號:1672-1721(2024)11-0133-04? ? ?文獻標志碼:A? ? ?中國圖書分類號:R473

心力衰竭是指由于心臟的收縮功能和(或)舒張功能發生障礙,不能將靜脈回心血量充分排出心臟,導致靜脈系統血液淤積,動脈系統血液灌注不足,從而引起心臟循環障礙癥候群,集中表現為肺淤血、腔靜脈淤血。心力衰竭不是一個獨立的疾病,而是心臟疾病發展的終末階段。絕大多數心力衰竭是從左心衰竭開始的,首先表現為肺循環淤血,出現呼吸困難、咳痰吐血、惡心嘔吐、眩暈、水腫、心悸等癥狀[1]。有研究表明,45~95歲期間,隨著年齡增長,心力衰竭發病率與病死率逐步提高。每年心力衰竭醫療費用占一定比例,心力衰竭已經成為一個非常重要的公共衛生問題。由于心力衰竭病死率較高、發生頻繁、醫藥費高昂,會影響患者的心理健康,導致患者對治療失去信心,對生活失去希望,嚴重影響到患者的生活質量。認知行為干預可重建患者對生活的認知,轉變患者對疾病的看法,培養患者積極向上的認知水平。鑒于此,本研究選取2019年3月—2021年9月在鹽城市第一人民醫院進行治療的70例重癥心力衰竭患者,分析認知行為干預對重癥心力衰竭患者心理狀態和自我效能的影響,報告如下。

1 資料與方法

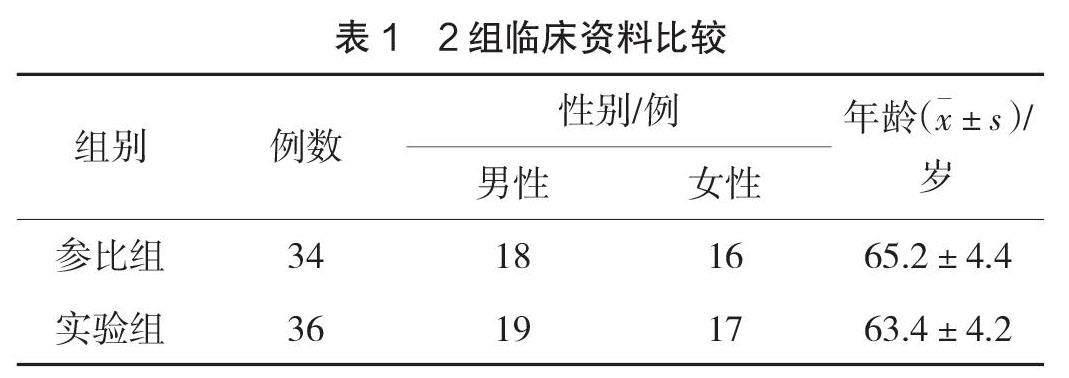

1.1 一般資料

選取2019年3月—2021年9月在鹽城市第一人民醫院治療的70例重癥心力衰竭患者,2019年3月—2020年6月收治的34例患者為參比組,2020年7月—2021年9月收治的36例患者為實驗組。2組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具可比性,見表1。

納入標準:符合歐洲心臟學會心力衰竭診斷標準[2];美國紐約心臟學會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級Ⅱ級—Ⅲ級[2];既往無心功能不全史;均知情且自愿參與本次研究。

排除標準:老年癡呆;溝通障礙;肢體運動障礙;認知功能障礙;嚴重心率失常;合并甲狀腺功能異常等其他重大疾病;預計生存時間<5個月。

1.2 方法

參比組實施常規護理干預,包括用藥及飲食指導、心率血壓監測等。

實驗組在參比組的基礎上開展認知行為干預。(1)認知行為評估。患者入院時主動與患者進行溝通,了解患者的基本情況。醫護人員使用心力衰竭知識測量表對患者進行認知水平測試,根據患者對疾病的認知程度,制定個體化認知干預計劃。(2)心理干預。醫患關系良好是保證治療順利開展的基礎。醫護人員以平和的語氣與患者溝通交流,耐心為患者解答困惑。觀察患者心理變化、生活習慣等,結合焦慮自評量表(self-rating anxiety scale,SAS)、抑郁自評量表(self-rating depression scale,SDS)評估結果,制定心理干預計劃[3]。在治療期間,護理人員對患者進行心理支持,通過語言或行動等方式為患者提供心理支持與疏導,告知患者心理狀態對病情的影響、情緒大幅度波動可能導致病情惡化,鼓勵患者敞開心扉,表達自己的消極情緒和感受,指導患者掌握自我調節情緒的方法,提高其自我保護能力。讓治療效果較好的病友分享自己的心得體會,借此鼓勵患者正視疾病并積極配合醫護人員的工作[4]。(3)認知行為干預。對患者強調堅持藥物治療心力衰竭的重要性,詳細講解藥物的功能與不良反應。合理安排患者飲食,引導患者改變不良的生活習慣。囑咐患者出現胸悶氣短、反復咳嗽、內心煩躁等,及時告知醫護人員。護理人員為患者詳述導致重癥心力衰竭的原因以及預防措施。通過發放健康手冊、組織健康講座,提高患者及其家屬對疾病的認知[5]。在病情穩定之后,為患者進行心臟功能恢復訓練。檢測患者心功能,為患者量身定制訓練內容。早期鍛煉以小幅度肢體運動低強度鍛煉為主。待患者適應后,在不讓患者感到疲憊的情況下進行心臟康復運動,如打太極拳等,讓患者感覺到身體在好轉。引導患者寫日記。在患者允許下,醫護人員根據日記內容梳理患者當天的內心想法,為患者解答困惑,或引導患者進行更深層次的思考。寫日記可讓患者直觀地感覺自己的變化,在轉移注意力的同時,增強對自身的管理能力。

1.3 觀察指標

干預6個月后,對比2組期望值、診治遵從性、自我效能、心理狀態、護理滿意度。(1)期望值。分別于干預前后使用Herth期望量表[6]對患者進行期望程度判定,量表包括積極性、親密關系2個方面,每方面2~8分,評分越高期望程度越高。(2)診治遵從性。統計患者面對醫護人員診治時本能所產生的反應,總分0~100分,分為完全遵從(≥90分)、部分遵從(80~89分)、不遵從(0~79分)3個等級。遵從率=(完全遵從例數+部分遵從例數)/總例數×100%。(3)自我效能。分別于干預前后使用一般自我效能量表(general self-efficacy scale,GSES)評估患者的自我效能。量表共包含10個條目,總分10~40分,自我效能感與評分呈正相關。(4)心理狀態。采用焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)評估患者的心理狀態。SAS量表共有20個條目,每條目為1~4分,將20個項目的得分相加,再乘以1.25后,取整數部分,得到標準分。SAS評分低于50分為正常,50~60分為輕度焦慮,61~70分為中度焦慮,70分以上為重度焦慮。SDS量表包含20個條目,每個條目1~4分,各項分數相加得總粗分,然后乘以1.25,取整數部分,得到標準分。SDS評分低于53分為正常,53~62分為輕度抑郁,63~72分為中度抑郁,72分以上為重度抑郁。(5)護理滿意度。通過發放護理滿意度問卷調查患者護理滿意度,總分0~100分,分為非常滿意(≥80分)、滿意(60~79分)、不滿意(0~59分)3個等級。總滿意率=(非常滿意例數+滿意例數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0統計學軟件對數據進行分析和處理,計量資料以x±s表示,行t檢驗,計數資料以百分比表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

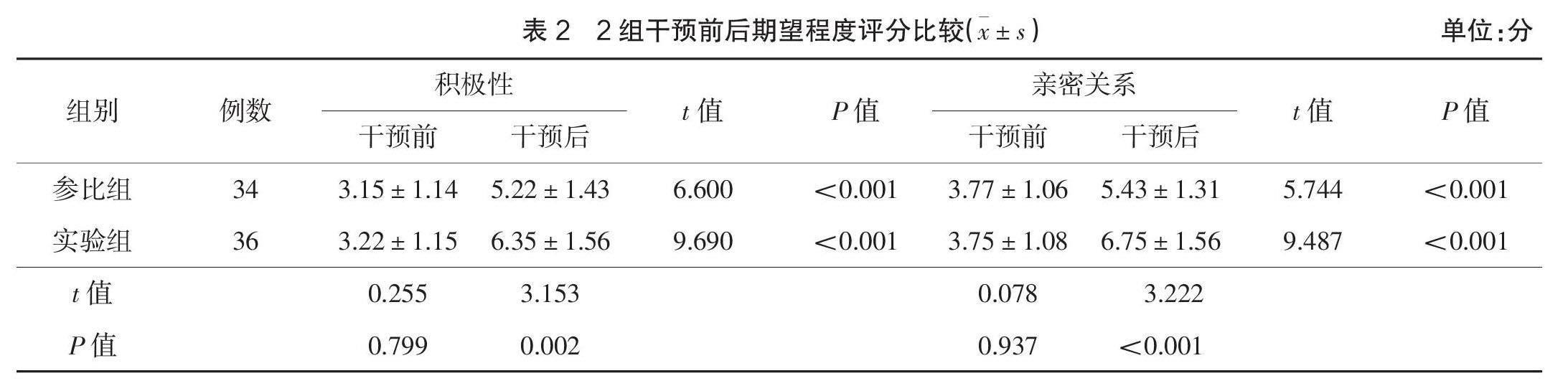

2.1 期望值

干預前,2組期望程度評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,2組期望程度評分比干預前明顯提升,且實驗組高于參比組(P<0.05),見表2。

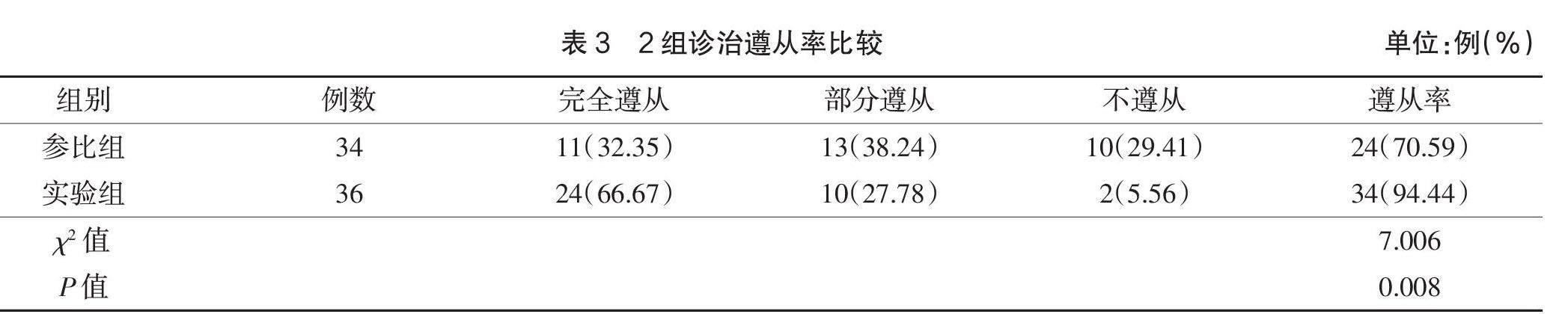

2.2 診治遵從性

實驗組診治遵從率為94.44%,明顯高于參比組的70.59%(P<0.05),見表3。

2.3 自我效能

干預前,2組自我效能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,實驗組自我效能評分明顯高于參比組(P<0.05),見表4。

2.4 心理狀態

干預前,2組焦慮與抑郁評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,2組焦慮與抑郁評分均低于干預前,且實驗組明顯低于參比組(P<0.05),見表5。

2.5 護理滿意度

實驗組護理總滿意率為97.22%,明顯高于參比組的76.47%(P<0.05),見表6。

3 討論

心力衰竭是一種常見的臨床心血管內科疾病,多發生于中年以上人群,主要表現為呼吸困難、咳痰吐血、惡心嘔吐、眩暈、水腫、心悸等癥狀。重癥心力衰竭患者即使在靜息狀態下也會發生血液流動不規律的情況,嚴重時可能危及生命。由于重癥心力衰竭患者死亡風險高、醫療費用高、預后差、病情反復等,導致患者身心疲憊,患得患失,內心焦慮、抑郁,容易對生活失去信心與期望,診治遵從性低,增加了醫護人員工作難度。

面對特殊病情的患者,常規護理已經無法滿足患者的需求,護理效果有限。為了幫助患者消除內心焦慮、抑郁,提高患者對生活的信心、期望,糾正患者的錯誤認知,有必要對患者進行認知行為干預,促使患者以更好的身心狀態來面對治療[7]。本次研究中,參比組進行常規護理,包括用藥及飲食指導、心率血壓監測等,實驗組則在參比組的基礎以患者為中心開展認知行為干預,主要包括認知行為評估、心理干預、認知行為干預。干預前,2組期望程度評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,2組期望程度評分比干預前明顯提升,且實驗組高于參比組(P<0.05)。表明認知行為干預能夠提高患者的積極性與他人的親密程度,伴隨著患者期望值提高,患者診治遵從率提高,醫護人員在診治時患者抗拒情況減少,在提高診治效率的同時,患者病情也有好轉。干預后,2組焦慮與抑郁評分均低于干預前,且實驗組明顯低于參比組(P<0.05),提示經過有效的認知行為干預后,可顯著減輕患者焦慮、抑郁情緒。這可能是因為當患者感覺自身病情有所好轉后,心理狀態會隨之發生改變,從而形成良性循環[8]。當患者有較為嚴重的焦慮、抑郁情緒時,會導致患者的交感神經系統興奮性增加,血液中腎上腺素水平提升,從而變異性降低心率[9-10]。這是導致心力衰竭患者病情加重甚至死亡的重要因素之一。改善患者心理狀態對于控制疾病病情有重要意義[11]。干預后,實驗組與參比組自我效能評分都有不同程度的提升,但實驗組效果更顯著,且實驗組護理滿意度明顯比參比組高,表明認知行為干預可以顯著促進患者的身心發展。

綜上所述,給予重癥心力衰竭患者認知行為干預,可明顯改善患者心理狀態和自我效能,提高期望值和診治遵從性,對患者的康復具有積極的引導作用,值得臨床推廣應用。

參考文獻

[1] 孫瑩瑩.生活希望計劃干預聯合認知行為干預對重癥心力衰竭患者希望水平、治療依從性及自我效能感的影響[J].臨床研究,2021,29(9):159-160.

[2] HEUSCHMANN P U,MONTELLANO F A,UNGETH?譈M K,et al.Prevalence and determinants of systolic and diastolic cardiac dysfunction and heart failure in acute ischemic stroke patients:the SICFAIL study[J].ESC Heart Fail,2021,8(2):1117-1129.

[3] BECHTHOLD A,BOEING H,SCHWEDHELM C,et al.Food groups and risk of coronary heart disease,stroke and heart failure:a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies[J].Crit Rev Food Sci Nutr,2019,59(7):1071-1090.

[4] 羅瑩怡,蹇祥玉,陳春棉.認知行為干預對慢性心功能不全患者二級預防知識行為及生活質量的影響[J].中國醫藥科學,2019,9(9):91-93.

[5] 張海燕.認知行為干預對慢性心功能不全患者二級預防知識行為及自我效能的影響[J].當代護士,2020,27(3):28-30.

[6] 邱玲.重癥監護優質化護理干預對急性心力衰竭患者的影響研究[J].飲食保健,2019,6(26):229-230.

[7] TSUCHIHASHI-MAKAYA M,HAMAGUCHI S,KINUGAWA S,et al.Characteristics and outcomes of hospitalized patients with heart failure and reduced vs preserved ejection fraction. Report from the Japanese Cardiac Registry of Heart Failure in Cardiology(JCARE-CARD)[J].Circ J,2009,73(10):1893-1900.

[8] 徐聰慧.團隊咨詢聯合認知行為干預對老年慢性心力衰竭病人遵醫行為及生活質量的影響[J].全科護理,2021,19(10):1339-1342.

[9] 高金明,溫文鳳.認知行為干預對冠心病合并慢性心力衰竭患者心理狀態和遵醫行為的影響[J].健康忠告,2021(14):90,93.

[10] 李文竹,幕羨,趙越,等.心力衰竭病人的干預化護理方案與護理效果研究[J].醫學美學美容,2020,29(7):158.

[11] ALSADDIQUE A A,ROYSE A G,ROYSE C F,et al.Management of diastolic heart failure following cardiac surgery[J].Eur J Cardiothorac Surg,2009,35(2):241-249.

(編輯:徐亞麗)