系統化推進區域信息技術應用能力提升工程2.0的策略例談

劉麗燈

摘 要:《關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見》指出:“信息技術應用能力是新時代高素質教師的核心素養——推動教師主動適應信息化、人工智能等新技術變革,積極有效開展教育教學。”啟動能力提升工程2.0項目以來,從工程推進過程觀察,信息技術與教育教學融合促進了學校教學方式轉變,教與學效能提高,然而在推進中還存在種種不盡人意之處,亟待改進。

關鍵詞:信息技術;教學策略;核心素養

一、區域信息化應用推進不足的缺陷及歸因

(一)教師應用信息技術素養不強

教育信息化是教育現代化的標志,高效的采集、存儲、加工、傳輸和應用的信息處理技術為教育教學提質提效。但由于教師的操作技能不強,區域信息技術在教學、學習、評價、管理等方面應用嚴重受阻。

(二)區域信息技術環境發展不平衡

區域內各縣區經濟發展不平衡導致教育發展不平衡,信息技術的三通兩平臺配置差異大,常用教學軟件選裝參差不齊,應用環境復雜。城鄉間、學段間及教齡段教師信息技術應用能力不均衡,學教評一致性實踐與應用技術不同步,區域教育高質量發展進程相應受阻。

(三)信息技術與學科教學融合深度不夠

信息技術支撐學情數據采集事半功倍,但部分教師常常會因技術應用能力弱而放棄使用信息技術采集學情數據,導致學情診斷失準;同樣,引人入勝的內容或可視化片段無法制作,興趣難以被激活;課堂評價信息采集的不科學,評價數據不能真實反映教學現狀,不準確的評價結果導致反饋調整數據不準確,最終導致調整策略失效。

二、系統推進區域能力提升工程2.0應用的內涵

(一)能力提升工程2.0應用的分析

《關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見》指出:“基本實現‘三提升一全面的總體發展目標。”我們聚焦“所學為所用”,一是厘清信息技術應用能力與應用需求的內在關系,因崗設訓促進三支隊伍的信息化能力提升。針對崗位解決學什么與用什么,怎么學與怎么用,學得與用得怎么樣等問題;二是厘清信息技術與教育教學融合的內在邏輯,提高教師信息技術與教育教學融合創新的必備能力。教學不是知識的搬運,而在于激發思維,在于揭示問題本質、總結運用規律,在于發展思維。阿里士多德指出“沒有圖像,大腦就無法思考”,調用圖像這一思維工具是信息技術的優勢,通過工具對材料進行針對性加工,形成圖形或圖像的可視化,使大腦捕捉事物的動態變化,加速學生思考,加強學生對問題理解,從而提高揭示問題本質能力,提高教學效果。因此,在提升技術應用能力基礎上,針對教材內容進行技術融合創新更顯重要,應用信息技術實施對管理架構改良、育人方式轉變、教與學方式優化、教學組織與教學環境改造、教學管理體制機制創新是系統推進區域能力提升工程2.0應用的推進方向。

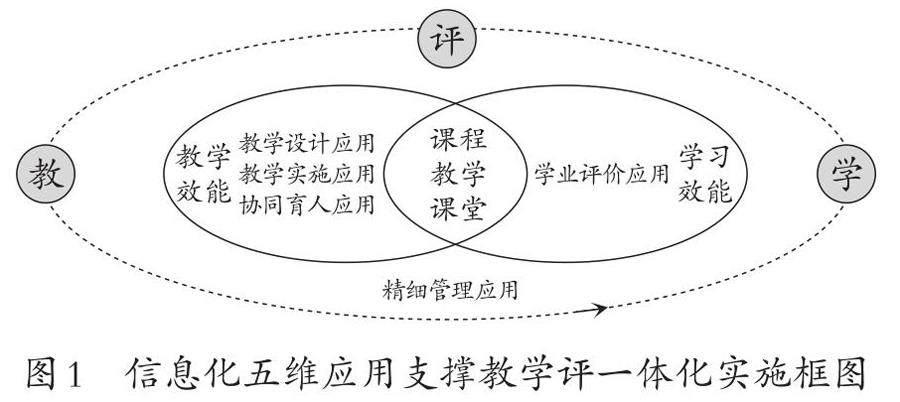

基于上述分析,系統化設計區域信息化應用體系是推進區域能力提升工程2.0的有效策略,設計既要融合28個微能力點,更要結合本地需求實際,以實現教育環境、教育管理、教學過程、教育評價以及師生素養的數字化支撐。于是我們設計了“信息化教學設計、教學實施、學業評價、協同育人與精細管理”等五維應用,如圖1為信息化五維應用支撐教學評一體化實施框圖,以促進區域數字化賦能的管、研、教、學、評和實踐活動等教育應用環境構建。系統聚焦教學效能與學習效能交集的三個變量(課程、教學與課堂)的控制,通過大數據對“課程、教學、課堂、教師特征及學生特征”等變量的動態分析,為教改提出精準策略。其中“精細管理應用”功能基于其他四項應用所形成的數據實施閉環管理,以促進教學評一體化有效實施;“教學設計應用、教學實施應用及協同育人應用”等聚焦教學效能及學習效能狀態的監控;“學業評價應用”為教學與學習的過程及結果提供科學數據,為師生精準的評價結果,一方面確保教育教學診斷精準與改進有效,另一方面確保評價公平進一步激勵師生愿望提升。

(二)教育信息化五維應用的意義

1. 有助于提高教學診斷力與預測力從而促進教師教學針對性提高。教師獲取學情信息主要來源于三個渠道,家校互動,校內外觀察,教學過程測試類問題或作業評價等,利用“五維應用”貫穿整個教育過程的特征,高效采集各類信息數據,為教學診斷與預測提供精準證據。

2. 有助于提高管理決策力與監督力從而促進學校管理的協調性提高。“五維應用”采用閉環設計,設置多維反饋環,基于大數據分析,讓管理者對教育發展的主客觀條件等因素了解更全面,為管理者對教育的發展規律提供深刻的研究證據,還具備反饋與矯正控制能力。“精細化管理應用”支撐學校常規管理數字化,對學校文化建設及組織建設的因素實施控制,全面提高學校管理決策力與監督力。

3. 有助于提高學習整合力與遷移力從而促進學生核心素養提升。要讓學生成功,必先讓學生擁有素養,提高學習整合力與遷移力是幫助學生進行素養內化的有效策略。“教學實施應用”支持支架式教學,讓學生始終學習在“最近發展區”,方便開展交互式學習,讓學生在學習新知識時形成正確態度和遷移應用素養。

三、系統化推進區域能力提升工程2.0的策略

《教育信息化2.0行動計劃》的通知指出:“推進新技術與教育教學的深度融合,真正實現從融合應用階段邁入創新發展階段。”因此,要創新發展必須在融合微能力點應用及融合應用同時,更要對整個教學過程進行數字賦能系統化設計。

(一)建構五維應用

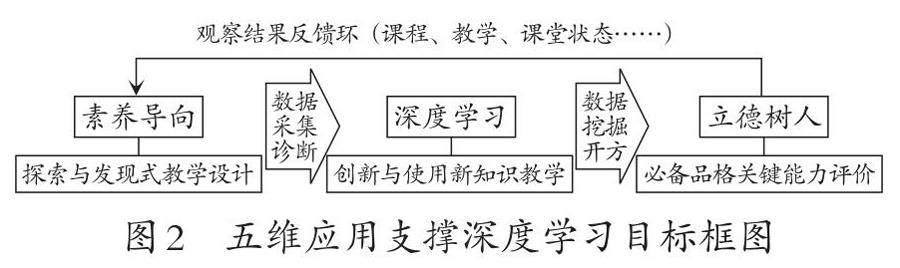

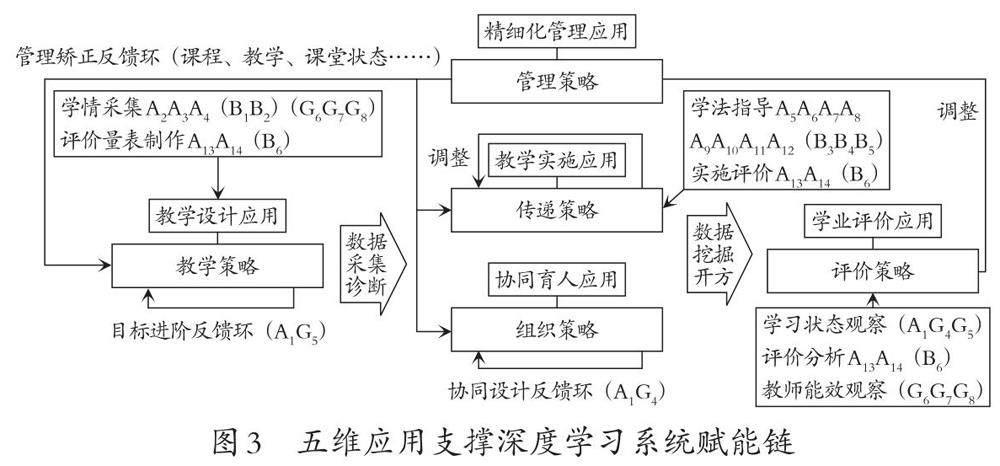

新課標是以核心素養為導向的教學,教學本質上是把知識加工成素養的過程,強調教學評一致性,強調深度學習促進核心素養發展。“深度學習就是為遷移而學習的過程,能夠讓學生從一個情境中習得的知識應用到其他情境中。”基此,“五維應用”的核心任務在支撐深度學習應用,如圖2為“五維應用”支撐深度學習目標框圖,建構“診斷—行動—矯正”的數據賦能鏈條,一是基于素養導向搭建“教學設計應用”模塊,數字化賦能教學組織的各要素,設計關聯學習目標的評價量表優化數據采集,為學情診斷賦能;二是基于深度學習方式搭建“教學實施應用”模塊,數字化賦能教學形式的實施策略,設計交互學習活動,激活創新與使用新知識,為學習行動賦能;三是基于立德樹人目標搭建“學業評價應用”模塊,數字化賦能評價應用的調整策略,對照立德樹人下的必備品格與關鍵能力要求,對教師與學生的教與學互動產生的過程性數據分析提出診斷意見,為評價主體提供反饋與指導,以促進教學業務的流程升級與重構,為矯正提升賦能。為了達成上述目標,我們將“五維應用”與28個微能力點融合,形成區域“五維應用”支撐深度學習系統賦能鏈(如圖3),系統由“精細化管理應用”統領協調,形成具有矯正反饋的閉環系統。將評價量表嵌入式植入“教學設計應用”中,通過數據采集精準學情與教情診斷;將教學支架伴隨式植入“教學實施應用”中,經過細分的學習內容由支架遞進,讓“最近發展區”伴隨學生認知程度,讓引人入勝內容可視化,促進注意力維持,新知識吸收;將反饋矯正功能貫穿于“五維應用”的各環節,形成閉環式跟蹤,實現以評促教,區域教學評一致性實踐與信息化融合發展。

(二)優化實施路徑

“教學設計應用”承擔著幫助學生進行素養內化的策略設計任務,是落實國家課程的關鍵,它基于課標與教材,對教學效能高低起決定因素,是促進深度學習的起點,為其他四維應用提出系統性結構化設計及狀態標準,“教學設計應用”由四個環節組成賦能鏈,如圖4為教學設計應用賦能鏈。基礎條件分析環節關注學習目標的起點與終點,聚焦學情分析,充分調用信息技術針對學情的分析工具,確定學生學習當前狀態位置,生成學習目標;教學任務環節在學習目標分析基礎上分解學習任務,任務具體指向概念的定義、概念關聯、情境適應與遷移應用的學習策略,同時結合能力點工具制作評價量表,生成具體學習任務,任務聚焦揭示問題本質,尋找解決問題規律;實踐活動可視化制作環節為了讓學習趣味性真實性更強,任務最終以活動形式展開,應用技術工具對真實情景、原理結構及現實應用等對客觀事實的反映形成可視化微課或動漫,生成活動情景,通過它激活想象,將真實問題抽象出解決模型;評價數據分析環節聚焦學習目標到達程度、目標到達過程特征與目標到達變化量三個維度的數據鏈設計,為精準調整提供決策數據,為轉變授課方式提供參考依據。

同理,“教學實施、學業評價、協同育人與精細管理應用”與“教學設計應用”形成數字化賦能鏈,“教學實施應用”促進深度學習發生,聚焦信息的選擇、組織與整合加工,強化情境下的遷移應用,建構可視化環境形成多通道視聽信息激發學生參與;“學業評價應用”建構評價數據模型,為數據可視化呈現及解讀提供支撐;“協同育人與精細管理應用”為課堂提供育人環境,優質班級文化,高效的管理組織支撐,為提高教師教學效能及學習效能提供有力支撐。

(三)統籌推進策略

區域能力提升工程2.0聚焦統籌規劃,建構九項機制,研制考核實施細則,統籌信息技術應用能力培訓資源建設,組建專家團隊,培育智能化教育領航名師名校長,實施鄉村教師信息化培訓精準幫扶,加強過程性指導,通過抓規劃、抓機制、抓隊伍、抓示范、抓考核及抓成果等扎實推進,引領區域深度學習方式改革。

綜上所述,系統化推進區域能力提升工程2.0的五維應用聚焦核心素養,有效促進教學方式改革,為區域信息化與教育教學融合提供具體方法,為能力提升工程2.0提供典型案例。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育信息科技課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]劉月霞,郭華.深度學習:走向核心素養[M].北京:教育科學出版社,2021.

[*本文系廣東省中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0專項科研課題“能力提升工程2.0——區域立體推進五維實踐模式研究”(項目編號:TSGCKT2023301)研究成果]