核心素養視域下初中文言文大單元教學方法研究

作者簡介:鄭琳崢(1984~),女,漢族,福建廈門人,福州英才中學,研究方向:大單元教學。

摘 要:在新課程改革的大背景下,教師培養學生語文核心素養已經成為必然趨勢。文章基于文言文教學展開研究,以文言文大單元教學為切入點,探討核心素養視野下初中語文文言文大單元教學的意義和現狀,并且針對文言文大單元教學進行構思,提出了幾點有效的策略,希望通過任務驅動文言文大單元學習、依據數字手段剖析文言文及對比單元文本內容的方式提高學生文言文單元學習效果。

關鍵詞:文言文教學;核心素養;大單元;教學方法;教學策略

中圖分類號:G424

文獻標識碼:A

文章編號:1673-8918(2024)22-0033-05

在教學視野下,文言文大單元教學方法廣受師生青睞。文言文大單元教學具有融合性、系統性特點,能切實調動學生學習文言文的興趣和潛能。目前,大單元教學已經成為一種流行的教學形式。教師積極運用大單元教學方法,推動文言文教學工作,將多篇文言文加以整合,以促進學生系統地學習文言文,構建文言文知識結構,切實達到教學改革的目標,確保學生文言文素養和能力獲得全面發展。

一、 核心素養視域下初中文言文大單元教學意義

(一)有益于加強歷史知識整體理解效果

在核心素養視域下探討初中文言文大單元教學的意義,需關注其在促進學生整體理解歷史文化知識方面的作用。從初中語文教育角度出發,可將此過程類比為復雜知識的系統整合過程,需要學生形成語文學習“大觀念”。同時,對這些多篇文言文篇章進行綜合分析,學生能獲得更加立體、更加全面的知識,從而構建完整的語文知識體系,獲得清晰的全局視角。

(二)有益于豐富學生文學修養

教師以核心素養為背景開展初中文言文大單元教學,有利于提高學生的語文素養。文言文是語文學習中的重要部分,以其特有的表現形式、豐富的思想內涵,對提高學生核心素養具有十分重要的作用。在大單元教學模式中,教師通過文本分析、話題討論、文化探究等一系列的教學活動,指導學生對文言文文本中所蘊含的文學價值與審美特征進行深度挖掘,讓學生不但能透徹閱讀文言文文本,還能提高其文學鑒賞和創新思維能力。另外,通過對各種文言文文學作品的對比與關聯,還能開闊學生眼界,加強對文學差異的認知與理解。可見,大單元教學既能充實學生的文學素養,又能培養學生對文言文的學習興趣、能力,為其終生學習與個性發展打下良好基礎。

(三)有益于培養學生獨立思考及批判思維能力

核心素養視域下,初中文言文大單元教學對培養獨立思考能力和批判性思維能力有著積極作用。在初中文言文大單元教學過程中,學生不僅要學習文言文的基本知識,更重要的是依據分析、解構文言文中的論點和論據,培養邏輯推理和批判性思維。初中文言文大單元閱讀過程中,學生不僅要掌握已有知識,還要能獨立地提出問題、構建論證并進行驗證,養成批判性閱讀思維。實踐中進行單元整合訓練,學生獨立思考能力和批判性思維能力將得到顯著提升,為日后解決更復雜的文言文學習問題奠定堅實基礎。

二、 核心素養視域下初中文言文大單元教學現狀

在核心素養視域下,初中文言文大單元教學面臨著多方面的挑戰。這些挑戰主要體現在教學整合不足、學生學習興趣偏低以及文言文知識應用能力不高等方面。以下針對核心素養視域下初中文言文大單元教學現狀進行具體闡述。

(一)文言文大單元教學整合不足

在初中文言文教學實踐中,教師往往采用碎片化教學策略,即側重于單獨文篇的逐句講解,忽視文篇間的內在聯系和跨文化、跨時代的綜合比較。此種教法相當于是文言文教學的“語篇解析”,而非“語篇綜合解析”,導致學生難以在“文化積累”和“歷史情境”中形成對文言文知識的宏觀把握意識。同時,文言文大單元教學中缺乏“文化導入”和“情境模擬”教學環節,致使文言文教學過程中難以遷移知識,影響學生文言文學習有效性。

(二)文言文大單元學生學習興趣偏低

學生對文言文學習興趣不高,主要原因在于教學內容與學生實際生活經驗脫節以及教學方法的單一性。當前,文言文大單元教學中普遍缺少“情感共鳴”和“生活聯系”環節,未能有效進行“情感熏陶”和“價值引領”,導致學生難以在學習過程中無法體驗到文言文的“審美情趣”,文言文大單元思考深度不夠。此外,教師忽視互動探究,無法突出學生主體本位,導致學生學習動力有所下降。

(三)文言文知識應用能力不高

學生在文言文知識應用方面表現不佳,教師在教學過程中忽略培養學生的“批判性思維”,學生創新意識得不到培養。在多數情況下,教師側重于“知識講授”和“語法解析”,而忽略“思維訓練”及“創新實踐”,導致學生在“語言運用”和“文化理解”方面的能力提升受限。同時,教師缺乏對“跨文化對話”和“時代意識反思”教學內容的解析,使得學生在應用文言文知識解決現實問題時顯得力不從心。可見,當前初中文言文大單元教學存在的問題,要求教育工作者從教學內容、教學方法和教學目標維度進行全面反思和創新,以期提高教學整合性,激發學生學習興趣,提升學生的文言文知識應用能力,從而更好地滿足核心素養培養要求。

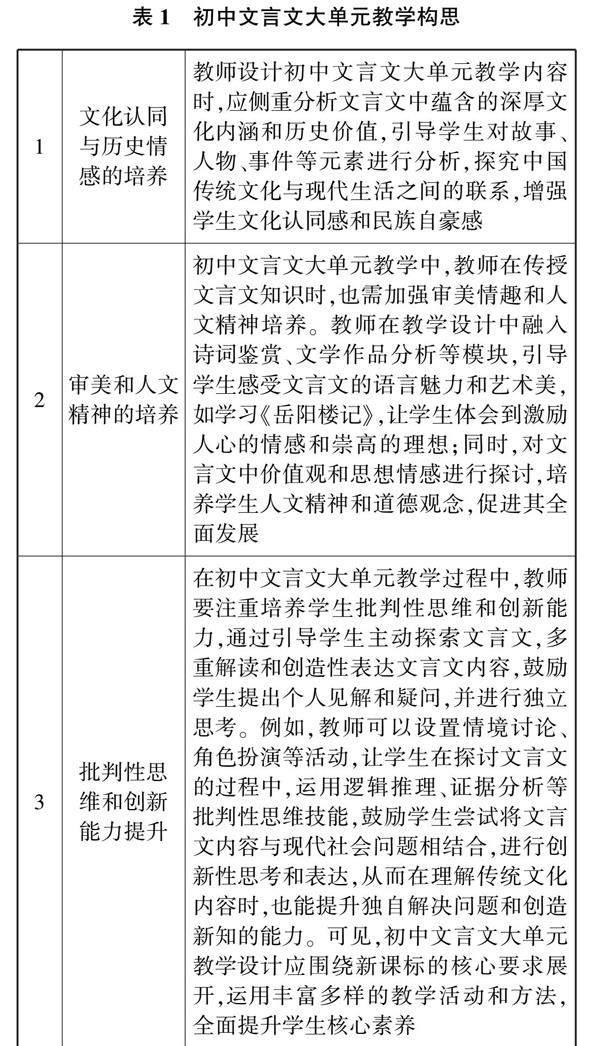

三、 依托核心素養淺談初中文言文大單元教學構思

根據《義務教育語文課程標準(2022年版)》,核心素養視域下的初中文言文大單元教學,要求注重培養學生語文核心素養,包括文化認同感、審美和人文精神以及批判性思維和創新能力培養等。在此基礎上,教師對初中文言文大單元教學的構思可從以下幾點展開(表1)。

四、 核心素養視域下初中文言文大單元教學的有效方法

(一)聚焦單元主題,任務驅動探究文言文

在核心素養視域下,初中文言文大單元教學中,教師應聚焦于單元主題,采用任務驅動策略激發學生探究興趣,根據實踐活動深化學生理解和應用能力。以部編版初中語文九年級上冊第三單元為例,該單元包括《岳陽樓記》《醉翁亭記》《湖心亭看雪》《詩詞三首》四篇古詩文,教師可設計以下3個學習任務,旨在促進學生對大單元文言文進行深入理解和綜合分析。

1. 任務一:探究歷史文化背景與作者意圖

(1)任務目標:使學生能分析文言文文本和探究文言文背景,理解各篇古文歷史文化背景及作者寫作意圖。

(2)活動設計:學生分成小組,每組負責一篇古文。首先,學生需要結合網絡資源和圖書館資料,收集其背景信息,如朝代背景、作者生平、作品成書時的社會狀況等。其次,學生分析作者情感態度和寫作目的。最后,學生采取PPT或視頻報告形式,向全班展示文言文研究成果。

2. 任務二:比較分析文風和審美特色

(1)任務目標:培養學生比較分析文言文的能力,深入探究不同文言文作品間的文風差異和審美特色。

(2)活動設計:以《岳陽樓記》和《醉翁亭記》為例,讓學生探討兩篇作品在表達情感、描繪景物、使用修辭手法上的異同。同時,學生需要撰寫一份對比分析報告,指出兩者在文風和審美取向上的差異,并嘗試聯系作者的生平背景和當時的社會環境,探討這些差異形成的原因。此外,學生還可以探討《湖心亭看雪》與《詩詞三首》在審美情趣上的相通之處。

3. 任務三:創作啟發與實踐應用

(1)任務目標:激發學生創作熱情,將文言文學習與現代生活聯系起來,培養學生應用和創新文言文知識的能力。

(2)活動設計:鼓勵學生基于對這四篇古文的學習,創作一篇現代意義下的“記文”或一首詩歌。學生可以選擇自己感興趣的現代主題,如描述現代城市景觀、記錄一次難忘旅行經歷或表達對自然環境的思考等,用文言文或古典詩歌的形式表達出來。采用此種創作活動,學生不僅能更好地理解文言文表達方式,還能學會如何將傳統文化元素融入現代語境,促進傳統與現代“對話”。

上述3個文言文大單元學習任務的實施,讓學生在完成具體學習任務過程中,不僅能深入理解文言文文化背景和審美特色,還能運用比較分析和創作實踐的方式,提升文言文應用能力和創新能力,從而達到核心素養視域下文言文學習目標。

(二)創新教學方法,數字手段剖析文言文

在核心素養視域下,教師運用數字化手段分析文言文大單元內容,以提升教學效率和教學深度。數字化教學工具能提供豐富資源和互動平臺,幫助學生更深入地理解文言文大單元內容、歷史背景和作者的思想情感。例如,《語文》九年級下冊中第六單元文言文,涉及《曹劌論戰》《鄒忌諷齊王納諫》《陳涉世家》等。在教學過程中,教師可運用如下數字化方式剖析文言文內容,從而實現學生的文言文學習實效。

1. 依托互動式學習平臺剖析文言文

教師利用互動式學習平臺,創建與文言文相關的互動題庫和學習小組。同時,教師可以根據每篇文章主題和核心思想設計問題集,讓學生解答這些問題,以加深其對文章內容和作者觀點的深層次理解效果。例如,針對《曹劌論戰》中曹劌分析戰局的智慧這一點,教師就可設計問題探討曹劌策略對今天解決問題的啟示。對《鄒忌諷齊王納諫》和《陳涉世家》文本而言,教師則可以設計問題,讓學生討論文章描寫的歷史人物如何展現出過人的智慧和勇氣,以及這些故事對學生個人成長的影響。

2. 依托數字化文本分析工具剖析文言文

在初中文言文大單元教學中,教師使用數字化文本分析工具可幫助學生深入分析文言文中的關鍵詞匯和語句,探究不同作者對戰爭的描述方式和情感態度。例如,教師利用Voyant Tools分析《曹劌論戰》《鄒忌諷齊王納諫》和《陳涉世家》中的關鍵詞頻率和分布,指導學生探索不同作者對“戰爭”“智慧”“勇氣”等主題的關注度和表達差異。通過對比分析,學生可以更清晰地理解每篇文言文傳達的核心思想和價值觀。

3. 依托虛擬現實和增強現實技術剖析文言文

教師運用虛擬現實和增強現實技術,為學生提供沉浸式的歷史場景體驗。此種技術可以使學生在虛擬環境中直觀地感受到文言文背景下的歷史事件和人物故事,如教師開發或利用現有的VR/AR教學應用,基于VR技術重現《曹劌論戰》中的古戰場景,讓學生在虛擬環境中觀察戰爭策略實施效果或AR技術展現《陳涉世家》中陳涉起義的歷史背景,使學生能更直觀地理解起義原因和過程,感受陳涉的智慧和勇氣。運用此種沉浸式學習方法,學生可以更生動地感受到文言文中的歷史情境,從而促進其對文言文內容和深層意義進行有效理解。

以上3種數字化教學方式的實施,結合具體教學內容和學習任務,可以有效地提升學生對文言文大單元內容的理解深度和廣度,激發學生對文言文知識的學習興趣和熱情,進而促進學生核心素養全面發展。

(三)對比文本內容,深化文言文單元理解

在核心素養視域下,利用對比文本內容的方法深化文言文單元理解,能幫助學生更全面地掌握文言文語言特點、文化內涵以及作者思想情感。此種教學方法不僅能促進學生對單一文本進行深入理解,還能激發學生批判性思維,提升其比較分析能力。

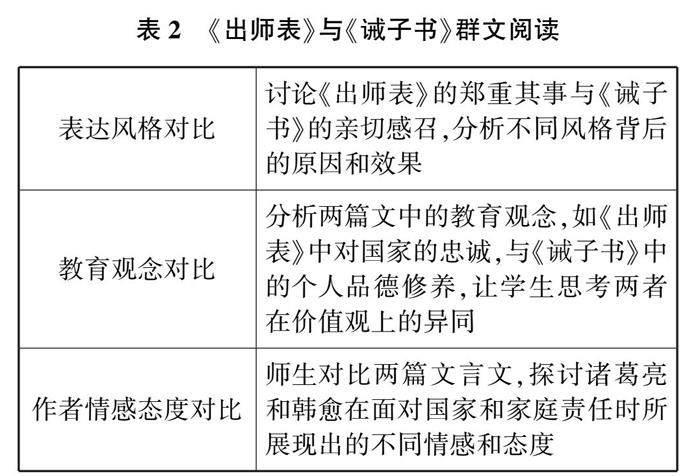

例如,教師引導學生對比《岳陽樓記》與《桃花源記》,對比這兩篇名篇,讓學生文章的不同文風、作者情感以及對自然景觀描繪方法。《岳陽樓記》與《桃花源記》都是中國古典文學中的名篇,但其在內容、主題及寫作目的上各有特色。《岳陽樓記》由宋代文學家范仲淹撰寫,主要表達了作者對國家興亡、民族命運的深切關懷和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的崇高理想。文中描述岳陽樓的壯麗景色,引出了對歷史興衰的深刻思考,以及對未來的美好愿景和個人政治抱負的表達。此篇文言文文風雄渾,充滿壯志與憂國憂民的情懷,體現了作者的歷史責任感和積極進取的人生態度。相比之下,《桃花源記》講述隱居者偶然發現的理想世界——桃花源,那里的人過著與世隔絕、純樸幸福的生活,完全不知外界的戰亂和生活變化。此篇文言文通過對桃花源的描繪,展現了作者對理想生活狀態的向往,即一種遠離塵囂、回歸自然的生活方式,反映了作者逃避現實困境、追求精神自由的人生態度,文風清新脫俗,具有濃郁的田園詩風和淡泊明志的生活哲學。又如,在文言文單元教學中,可讓學生對比《出師表》與《誡子書》這兩篇文章,理解作者在面對不同場合時的言辭選擇、表達方式,以及各自的情感和忠誠觀念。

(四)依據單元內容,分解文言文學習活動

在核心素養視域下進行初中文言文大單元教學,以《岳陽樓記》《醉翁亭記》《湖心亭看雪》為核心內容,分解文言文學習活動是提升教學效果的關鍵。首先,教師以文本閱讀為基礎,組織學生進行深入理解,包括字詞解析、句式理解和篇章結構分析,這一階段要求學生能夠準確把握文本意義和作者情感。在進入文化背景探究環節中,學生運用互聯網資源和圖書資料,探究文本創作的歷史背景、地理環境和文化意蘊,如《岳陽樓記》背后的岳陽樓歷史、《醉翁亭記》所反映的作者生活哲學等,從而加深學生對文本的情境理解。此外,進行主題思想和價值觀的探討,根據小組討論或辯論形式,讓學生探究每篇作品的中心思想和傳達的人生哲學,如《湖心亭看雪》所體現的超然物外的境界,以此培養學生批判性思維和價值判斷能力。在此基礎上,引入跨文化比較的學習活動,將這些文言文作品與其他文化中類似作品進行比較,讓學生探索不同文化對相似主題的表達方式和情感態度,以此開闊學生國際視野。最后,學生進行創新性寫作和表達,以文言文形式描述現代生活場景或自身思想感悟,通過創作實踐加深對文言文語言特色和表達技巧的掌握效果,激發學生創造力和表達能力。上述分解的學習活動不僅能提升學生的文言文閱讀理解能力,還能在更廣泛的文化和思維層面促進學生核心素養發展。

(五)關注素養培養,注重整合多篇文言文

在核心素養視域下,進行初中文言文大單元教學,旨在全面培養學生的語文核心素養,包括文化認同感、批判性思維、審美能力和創新能力等。

1. 增強文化認同感和歷史意識

在教學《魚我所欲也》《送東陽馬生序》以及《唐雎不辱使命》大單元內容時,教師組織學生分析這3篇文言文的歷史時期、社會背景以及作者生平,幫助學生更好地理解文中所反映的思想內容和歷史事件。《魚我所欲也》反映了孟子的仁學思想,《送東陽馬生序》展現了友情之深和對理想的追求,《唐雎不辱使命》則是忠誠與勇敢的典范。在大單元文言文作品中蘊含的價值觀和道德觀念是中華文化的重要組成部分,能幫助學生構建起對中華文化的認同感。同時,學生討論文中人物的選擇和行為,思考并理解這些行為背后的文化價值和道德規范,在情感上產生共鳴,并在思想上受到啟迪,加深對傳統文化的認同和尊重。在教學過程中,教師將古代的文化價值觀與現代社會乃至其他文化進行比較,讓學生感受中華文化的獨特性和普遍價值。此對比活動可增強學生的文化自信,促進學生對不同文化的包容和理解,加深對全球文化多樣性的認知。此外,教師可組織學生模擬古代場景,重現歷史事件,讓學生在實踐中體驗傳統文化,深化對文化的理解和感悟。例如,模擬《唐雎不辱使命》中的場景,讓學生體會到唐雎忠誠勇敢的精神,從而在情感和行動上增強對中華優秀傳統文化的認同。當然,教師還可組織學生就文言文中的主題、思想和價值進行深入討論和反思,引導學生主動探索中華文化的內涵,反思古人的行為和思想,更好地理解歷史發展的連續性和變革性,增強對民族歷史和文化的自豪感和責任感;對人物行為和價值取向探討,可有效增強學生的文化認同感和歷史意識。需要注意的是,在設計教學活動時,教師可以引導學生進行角色扮演、辯論會和歷史場景重現等,讓學生在互動和體驗中深入理解歷史人物的性格特點和歷史事件的發展脈絡,同時培養學生批判性思維、語言表達能力和創新能力。如此一來,學生不僅能積累豐富的知識,更重要的是能在情感、態度和價值觀上得到深刻的教育和啟發。

2. 培養批判性思維與審美能力

教師基于《岳陽樓記》和《桃花源記》進行對比教學,不僅能讓學生領略不同作者的文風和審美,還可分析兩者在描寫手法、情感表達和主題思想上的差異,培養學生批判性思維與審美能力。同時,教師可以引導學生思考,如為什么同樣是表達對美好景色的贊美,兩位作者的情感色彩和文風會有所不同?這背后反映了其各自怎樣的生活哲學和價值觀?運用此種教學探討和分析的形式,學生不僅能深入理解文本,還能學會從不同角度和維度審視和評價文學作品。

初中文言文《岳陽樓記》和《桃花源記》大單元教學策略旨在深入比較兩篇名作,培養學生文化認同感、審美鑒賞能力和創造性思維。教師從文本入手,教師指導學生詳細解讀兩篇文章的文言文原文,注重字詞句的講解和篇章結構的分析,使學生準確理解文本內容及其深層意義。同時,教師引導學生探討每篇文章的寫作背景和作者生平歷史,深化對文本創作背景的了解,如岳陽樓的地理位置、歷史沿革以及范仲淹的政治理念,滕王閣的建筑特色、王勃的生平及其文學地位等,進一步學習背景知識,加深學生對文章情感的感知效果。此外,教師開展文風對比分析活動,讓學生探討《岳陽樓記》的平實與哲理和《桃花源記》的辭藻華麗與意境深遠之間的差異,作出對比分析,提升學生的審美鑒賞能力和語言表達能力,還能在多個層面上促進學生核心素養的全面發展。

五、 結論

綜上所述,初中語文文言文大單元教學能拓展學生語文知識學習視野,有效地融合文本解讀、文化背景探究多元化學習活動,旨在全面提升學生語文核心素養,激發學生創新能力和表達能力。在大單元教學驅動下,通過對古代文學作品進行深入探究,學生可領略到中華文化的博大精深及其深遠影響,在比較和創作中發現自我,構建對現代社會的獨到見解,為學生的終身學習和個人發展奠定堅實基礎。為此,在日后的初中語文文言文教學中,教師仍需探討及創新文言文大單元教學策略。

參考文獻:

[1]范雪威,范亞茹.核心素養視域下初中文言文教學探究[J].漢字文化,2024(3):135-137.

[2]張春旺,郭茜.部編本初中文言文聯動現代文多文本閱讀議題選擇策略[J].河南教育(教師教育),2024(2):75-76.