北京市通州區蔬菜產業發展現狀問題及對策探討

摘 要 蔬菜產業是北京市通州區的優勢農業主導產業。近年來,隨著各項惠農政策的實施,通州區蔬菜生產規模逐年擴大,蔬菜產量穩步提高,新品種、新技術推廣力度不斷加大,農產品質量安全水平不斷提升,涌現出一批具有區域特色的蔬菜生產園區,蔬菜產業發展取得明顯成效。為持續推進通州區蔬菜產業高質量發展,介紹其蔬菜產業發展現狀,分析其目前存在的諸多問題,并針對問題提出多措并舉穩定蔬菜生產面積、提升改造設施農業基地、加強社會化服務體系建設、加強全產業鏈標準化基地建設及拓寬銷售市場等對策。

關鍵詞 蔬菜產業;發展現狀;發展對策;北京市通州區

中圖分類號:F326.13 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.08.030

通州區位于北京市東南部,屬溫帶大陸性季風氣候,四季分明,雨熱同季,是北京市蔬菜生產主產區之一。近年來,北京市將“菜籃子”生產建設作為都市型現代農業發展的重要內容,并為穩定和擴大蔬菜生產規模,提高蔬菜產量,保障蔬菜安全供應,相繼出臺了一系列促進蔬菜生產的政策措施。通州區積極響應國家及市級文件精神,根據區域產業發展特點積極落實各項惠農政策,在蔬菜穩產保供能力、關鍵技術提升等方面取得了明顯成效,蔬菜產業發展步伐明顯加快,在促進通州區農業農村經濟發展、助推鄉村振興方面發揮了重要作用。為進一步推進通州區蔬菜產業健康有序發展,建議有關部門出臺相關惠農政策,從穩定蔬菜生產面積、加快老舊設施提升改造、加強全產業鏈生產基地建設等多方面采取措施,促進設施產能提升、產品安全生產和產業升級。

1 發展現狀

1.1 產業規模及發展特點

近年來,通州區蔬菜蔬菜種植面積和產量持續增加。2022年,通州區蔬菜蔬菜種植面積達0.90萬hm2,總產量38.2萬t,分別比2019年增加82.4%和27.8%。

具體而言,設施蔬菜蔬菜種植面積0.55萬hm2,露地蔬菜種植面積0.35萬hm2,蔬菜種植面積與產量排前兩位的為生菜與芹菜,其中生菜蔬菜種植面積867 hm2,占總蔬菜種植面積的9.6%;芹菜蔬菜種植面積600 hm2,占總蔬菜種植面積的6.7%。通州區蔬菜生產已形成“4+2”的產業布局,“4”為漷縣鎮、馬駒橋鎮、永樂店鎮、于家務鄉4個主產區,“2”為宋莊鎮、張家灣鎮2個輻射帶動區,蔬菜產業聚集效應、整體生產能力和綜合效益增強,輻射效應明顯。

1.2 產業化提升速度加快

1.2.1 設施農業有序發展,蔬菜產能顯著提升

為穩定菜田面積,提高設施蔬菜生產能力,近年來北京市通州區農業農村局,相繼制定了《通州區新建蔬菜塑料大棚(春、秋棚)補貼工作實施方案(試行)》《通州區蔬菜生產設施提檔升級補貼方案》《2021年通州區蔬菜生產設施建設工作實施方案》,在全區范圍內開展新建蔬菜設施補貼工作。據不完全統計,截至2022年底,通州區日光溫室面積609 hm2,塑料大棚面積529 hm2,連棟溫室面積86 hm2,設施蔬菜種植面積0.55萬hm2,產量21.26萬t,占總產量的64.74%,比2020年種植面積增加30%,總產量增加22%,設施農業的發展對通州區蔬菜穩產保供發揮了重要作用。

1.2.2 蔬菜工廠化育苗場裝備水平顯著提高,服務能力顯著提升

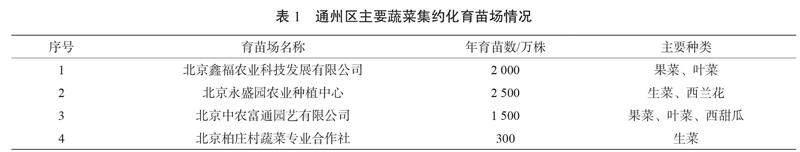

近年來,通州區通過實施蔬菜工廠化育苗場建設、蔬菜種苗補貼等多項獎補政策,建設了北京鑫福農業科技發展有限公司、北京永盛園農業種植中心、北京中農富通園藝有限公司及北京柏莊村蔬菜專業合作社4家工廠化育苗場。其采用科學化、標準化的技術管理措施,運用機械化、自動化手段,實現了蔬菜秧苗快速、優質、高產、高效率生產,為周邊農戶繁育優質的生菜、芹菜、西蘭花等蔬菜種苗提供了技術服務,改變了中小蔬菜種植戶傳統育苗觀念,促進了通州區蔬菜產業的發展和蔬菜生產能力的提升[1](見表1)。

1.3 設施蔬菜關鍵技術成果應用成效顯著

2018年以來,北京市通州區農業農村局相繼出臺《通州區蔬菜水肥一體化補貼工作實施方案》《通州區2021年全生物可降解地膜試點獎勵政策》《通州區蔬菜種苗補貼工作方案》《2019年通州區特優蔬菜生產基地建設項目實施方案》等一系列促進蔬菜產業發展的惠農政策,推進蔬菜綠色高效栽培技術集成配套,促進良種、良法、良機協同推廣。截至2022年,通州區蔬菜水肥一體化示范基地建設面積達333 hm2,共有33家農業生產園區實現智能灌溉、施肥,節水、節肥率均在20%以上,減少了灌溉水的深層滲漏和地下水污染,有利于保持良好的土壤結構,減輕土壤退化,提高蔬菜產量和品質;通州區全生物可降解地膜應用面積達667 hm2,解決了應用普通聚乙烯(Polyethylene,PE)地膜導致的殘膜污染問題,促進了農業生態循環化發展[2]。

1.4 蔬菜產業綠色發展成效顯著

1.4.1 持續推進化肥農藥減量增效

近年來,通州區根據北京市農業農村局、北京市財政局印發的《關于促進設施農業綠色高效發展的指導意見》(京政農發〔2020〕157號)等相關文件精神,大力實施有機肥替代化肥行動,持續推進精準、科學和綠色施肥,深化測土配方施肥技術推廣,持續提高化肥利用率,并加快綠色防控替代化學防治,重點推廣生態控制、生物防治、熊蜂授粉等綠色增產技術,扶持發展植保專業服務組織,推廣精準高效施藥、輪換用藥等技術,著力提升科學安全用藥水平,全面實現農藥、化肥單位面積施用強度負增長。

1.4.2 實現菜田廢棄物循環利用全覆蓋

近年來,通州區大力推進菜田廢棄物循環利用,著力實現菜田廢棄物循環利用全覆蓋,探索蔬菜殘體回收循環利用體系,實現全域菜田廢棄物制成有機肥料進行還田推廣,就地改良土壤結構,進一步培肥地力,促進農業廢棄物循環利用。2022年,北京市通州區農業農村局對廢舊農膜回收加工利用企業進行扶持,在全區范圍內建立13個廢舊農膜回收站點,回收廢舊農膜56 t,實現了農業廢棄物資源化利用。

2 存在的問題

2.1 生產空間調減過度,供給保障能力急需提升

由于退耕還林、煤改電、“大棚房”整治專項行動等政策措施的執行,通州區農業生產空間不斷萎縮,蔬菜種植面積不斷減少、產量不斷降低,“菜籃子”產品的生產能力不斷降低。2017—2019年,通州區蔬菜種植面積與產量連續3年呈現下降趨勢,蔬菜種植面積由0.62萬hm2減少到0.49萬hm2,降幅達20.96%,產量由33.97萬t下降到29.89萬t,降幅為12.01%。這給通州區落實國務院《“菜籃子”市長負責制考核辦法》(國辦發〔2017〕1號)文件精神,保障特大城市生鮮食品有效供給造成一定的壓力。

2.2 基礎設施年久失修,生產能力缺乏保障

通州區60%以上的塑料大棚和日光溫室建造于2008—2012年,同時存在1986年建造的溫室,區域內設施更新換代不及時,用材、技術等都不能適應現在節能化、智能化的需要,棚矮、墻體保溫性能差等情況普遍存在,每年墻體坍塌、棚頂損壞的比例較高,配套設施過于老舊,已影響到蔬菜生產安全與產出效益。同時,部分溫室存在保溫和采光方面的問題,難以保障冬季喜溫蔬菜的生產和供應。

2.3 農業技術專業人才極度缺乏,生產者整體素質不高

目前,通州區農業技術推廣系統專業技術人員不足50人,年齡在50歲以上的技術人員占50%以上,年輕技術人員嚴重不足,鄉鎮級農業部門缺乏專業的技術人員。通常,一個鄉鎮農業辦公室需要對接上級多個部門,無暇顧及技術推廣等業務性較強的工作。按照通州區2022年蔬菜播種種植0.90萬hm2計算,每名技術人員服務面積達到170 hm2,技術推廣全覆蓋難度較大。同時,農業生產從業者文化水平普遍較低。據有關數據統計,初中及以下學歷占66.83%,嚴重制約新技術的推廣應用。

2.4 產業化程度有待提高

目前,通州區蔬菜生產沒有形成規模化、產業化,蔬菜生產專業村、專業鎮偏少,多數生產園區單一品種種植規模小,龍頭企業帶動性不強,不利于蔬菜生產、流通、加工、消費各環節的系統化和一體化。同時,大部分蔬菜都是以初級產品的形式直接進入市場,以加工產品進入市場的較少,沒有形成具有規模的蔬菜主產區,制約蔬菜產業可持續發展。

2.5 銷售渠道不暢通,銷售價格保障機制缺乏

北京市耕地資源有限,加之蔬菜生產本身屬資本和勞動密集型產業,而多數農戶屬小規模分散經營,受到運輸工具、信息渠道不暢等因素影響,地頭銷售和中間商收購成為主要銷售渠道,蔬菜銷售渠道不夠暢通[4]。此外,蔬菜銷售價格受到市場價格波動的影響較大,蔬菜市場價格暴漲暴跌、蔬菜滯銷等現象屢屢發生,缺乏蔬菜銷售價格保障機制,嚴重影響生產者的積極性,不利于蔬菜產業穩產保供。

3 對策

3.1 多措并舉穩定蔬菜生產面積

加快落實北京市設施農業以獎代補政策,統籌利用好各項補貼政策,發揮設施蔬菜產業集群等項目示范帶動作用,提高蔬菜穩產保供能力,促進季節、區域、品種結構均衡及保障質量安全,確保突發情況下“菜籃子”產品安全生產供應。推廣集約化育苗、節水灌溉、精準施肥、輕簡化栽培等綠色優質高效生產技術,提高蔬菜生產科技水平。同時,建議出臺集約化育苗補貼、按照淡季供應量給予生產者補助、設施生產輕簡化裝備補貼等相關惠農政策。

3.2 提升改造設施農業基地

積極推進閑置設施盤活利用、老舊設施升級改造、毀損設施翻建換代,多舉措保障現有設施面積和綜合產能。由區委、區政府各相關部門共同制定適宜通州區設施農業發展的政策,推進通州區蔬菜生產設施建設工作,開展宜機化、智能化新型高效日光溫室、連棟塑料大棚和單棟塑料大棚建設工作,統籌布局規模、科學設計結構,力爭到2025年,形成一批規模化、產業化融合度高的農業園區和專業鎮,帶動設施蔬菜產業提檔升級。

3.3 加強社會化服務體系建設

加強農業社會化服務體系建設,落實相關扶持政策,積極創新服務內容和方式,持續推進全程機械化、病蟲害統防統治、水肥一體化等專業化服務隊建設,實現農業科技服務有效供給[5]。建立健全村級全科農業技術人員服務體系,解決農業技術服務“最后一公里”的問題。加強對農村鄉土人才的培養,使其可立足通州區的實際情況,根據所學的新知識、新技術為農民提供各項農業服務,提高蔬菜種植水平,促進農業農村經濟高質量發展。

3.4 加強全產業鏈標準化基地建設

圍繞優化設施蔬菜生產結構和產業布局,鼓勵對高效生產、滿負荷生產、科技裝備和信息化水平較高的經營主體加大扶持力度,提升蔬菜供給保障能力。建立具有區域特色的全產業鏈標準化基地,開展蔬菜優質安全種植、采收、分級、包裝,以及加工技術的集成與示范,重點打造一批專業性強、生產技術水平高、示范帶動效果好的示范基地,促進農業科技成果轉化應用,提升蔬菜生產的科技水平,示范引領蔬菜產業轉型升級。

3.5 拓寬銷售市場

加強對大宗蔬菜市場價格和產銷形勢的監測分析,及時發布預警信息,加強產銷銜接,引導科學種植、順暢銷售。開展一系列農業會展活動,將促進蔬菜等鮮活農產品產銷對接作為重要內容,加強對蔬菜等鮮活農產品經營主體的指導,密切與批發市場的聯系,保證市場有效供給。切實發揮蔬菜產銷合作社的作用,加強引導,鼓勵種植戶建立蔬菜產業化營銷模式,加強與居民小區、大型超市、農貿市場的對接,加快蔬菜市場建設,促進蔬菜大范圍銷售。

參考文獻:

[1] 陳景長,張秀環,張喜春.蔬菜育苗手冊[M].2版.北京:中國農業大學出版社,2008.

[2] 王克武,周繼華.農業節水與灌溉施肥[M].北京:中國農業出版社,2011.

[3] 虞軼俊,范克強.農業產品質量安全監管工作指南[M].北京:中國農業出版社,2016.

[4] 穆月英.北京市蔬菜產業經濟研究[M].北京:中國農業出版社,2013.

[5] 北京市農業農村局.北京都市型現代農業產業發展報告(2017)[M].北京:中國財政經濟出版社,2019.

(責任編輯:張春雨)

收稿日期:2024-03-06

作者簡介:朱青艷(1973—),本科,高級農藝師,主要從事設施蔬菜優質高效栽培技術、蔬菜水肥一體化技術、深液流水培葉菜周年高效生產技術推廣。E-mail:15810920059@126.com。