高一論述文讀寫融通教學(xué)策略探微

摘要:文章認為高一論述文寫作任務(wù)融入“思辨性閱讀與表達”三個任務(wù)群,分別傾向于“向誰說”“說什么”“怎么說”。運用支架理論,可以實現(xiàn)論述文寫作的讀寫融通。教學(xué)策略有勾連課外、模仿遷移、思維階梯以及分項微型等。

關(guān)鍵詞:思辨性閱讀與表達;讀寫融通;教學(xué)策略

如何處理“我”與自然、“我”與時代、“我”與社會以及“我”與他人的關(guān)系,是高中學(xué)生繞不開的話題。這里的“我”可能是一個真實情境下的“我”,也可能是一個被角色和任務(wù)化了的“我”。統(tǒng)編版高中必修教材基于“思辨性閱讀和表達”任務(wù)群讀寫融通的編寫體例,讓高一論述文寫作教學(xué)既具備了真實情境,又可以激發(fā)“我”的理性思考。下面就高中必修教材論述文寫作任務(wù)作一下梳理,同時在教學(xué)策略上作一些探究。

一、讀寫融通既是課標(biāo)要求的體現(xiàn),也是教材編寫的呈現(xiàn)方式

(一)《課程標(biāo)準(zhǔn)》的要求

從寫作思維的角度來看,高中生在學(xué)習(xí)形象思維方法、發(fā)展敘述能力的同時,要進一步學(xué)習(xí)邏輯思維方法,增強論述申辯的思維能力。就論述文寫作而言,《課程標(biāo)準(zhǔn)》提出了高中階段寫作的基本要求,即能“發(fā)展邏輯思維”“能有理有據(jù)地表達自己的觀點和闡述自己的發(fā)現(xiàn)”“準(zhǔn)確、生動、有邏輯地表達自己的認識”。[1]重點要達成的目標(biāo)可以概括為“科學(xué)、理性的寫作精神與寫作態(tài)度的構(gòu)建”“個性化、有創(chuàng)意的表達”“辯證思維力的養(yǎng)成與發(fā)展。”[2]

課標(biāo)對“思辨性閱讀與表達”任務(wù)群的“學(xué)習(xí)目標(biāo)與內(nèi)容”是這樣表述的:“(1)閱讀古今中外論說名篇,把握作者的觀點、態(tài)度和語言特點,理解作者闡述觀點的方法和邏輯。閱讀近期重要的時事評論,學(xué)習(xí)作者評說國內(nèi)外大事或社會熱點問題的立場、觀點、方法。在閱讀各類文本時,分析質(zhì)疑,多元解讀,培養(yǎng)思辨能力。(2)學(xué)習(xí)表達和闡發(fā)自己的觀點,力求立論正確,語言準(zhǔn)確,論據(jù)恰當(dāng),講究邏輯。學(xué)習(xí)多角度思考問題。學(xué)習(xí)反駁,能夠做到有理有據(jù),以理服人。(3)圍繞感興趣的話題開展討論和辯論,能理性、有條理地表達自己的觀點,平等商討,有針對性、有風(fēng)度、有禮貌地進行辯駁。”[3]

第(1)點主要談的是思辨性閱讀。課標(biāo)在這里具體舉出了兩類閱讀文本,一類是“古今中外論說名篇”,一類是“近期重要的時事評論”,這是思辨性文本的兩個大的類別。運用理性思維,批判地思考文本,圍繞文本開展具有一定概括性、總結(jié)性的探究,這些都是思辨性閱讀的重要內(nèi)容,但課標(biāo)規(guī)定的思辨性閱讀,主要還是指通過閱讀來學(xué)習(xí)闡述和論證。也就是說,要引導(dǎo)學(xué)生有意識地從典范的論說名篇中學(xué)習(xí)“闡述觀點的方法和邏輯”,從有代表性的時評作品中學(xué)習(xí)“評說國內(nèi)外大事或社會熱點問題的立場、觀點、方法”。這是實施本任務(wù)群首先應(yīng)完成的基礎(chǔ)性內(nèi)容。

思辨性閱讀要求學(xué)生在把握原文主要觀點、邏輯結(jié)構(gòu)、論證方法等的基礎(chǔ)上,運用自己的批判性思維作出“分析質(zhì)疑,多元解讀”。這就說明,實施思辨性閱讀,切忌將經(jīng)典文本的觀點或方法奉為教條而機械地灌輸,而是要進一步發(fā)揚學(xué)生的主體性,調(diào)動學(xué)生多方思考,既充分認識經(jīng)典文本的價值,向文本學(xué)習(xí),又努力與文本展開平等對話,在不斷的分析、質(zhì)疑、反思中把握文本中蘊含著的生動活潑的思維過程,將自己的認識推向深入。這對于促進學(xué)生思維能力的發(fā)展和思維品質(zhì)的提升,具有積極的意義。

(二)教材編排的體例

統(tǒng)編教材在編排體例上依據(jù)《語文課程標(biāo)準(zhǔn)》,圍繞語文學(xué)科的核心素養(yǎng),以任務(wù)型的形態(tài)構(gòu)建寫作課程,實現(xiàn)讀寫融通。教材所涉及寫作學(xué)習(xí)的面比較寬泛,其寫作教學(xué)的旨意是將寫作任務(wù)融入單元學(xué)習(xí)任務(wù)中,讀寫結(jié)合,發(fā)揮課文的范文作用,讀什么寫什么,解決讀寫分離的問題。

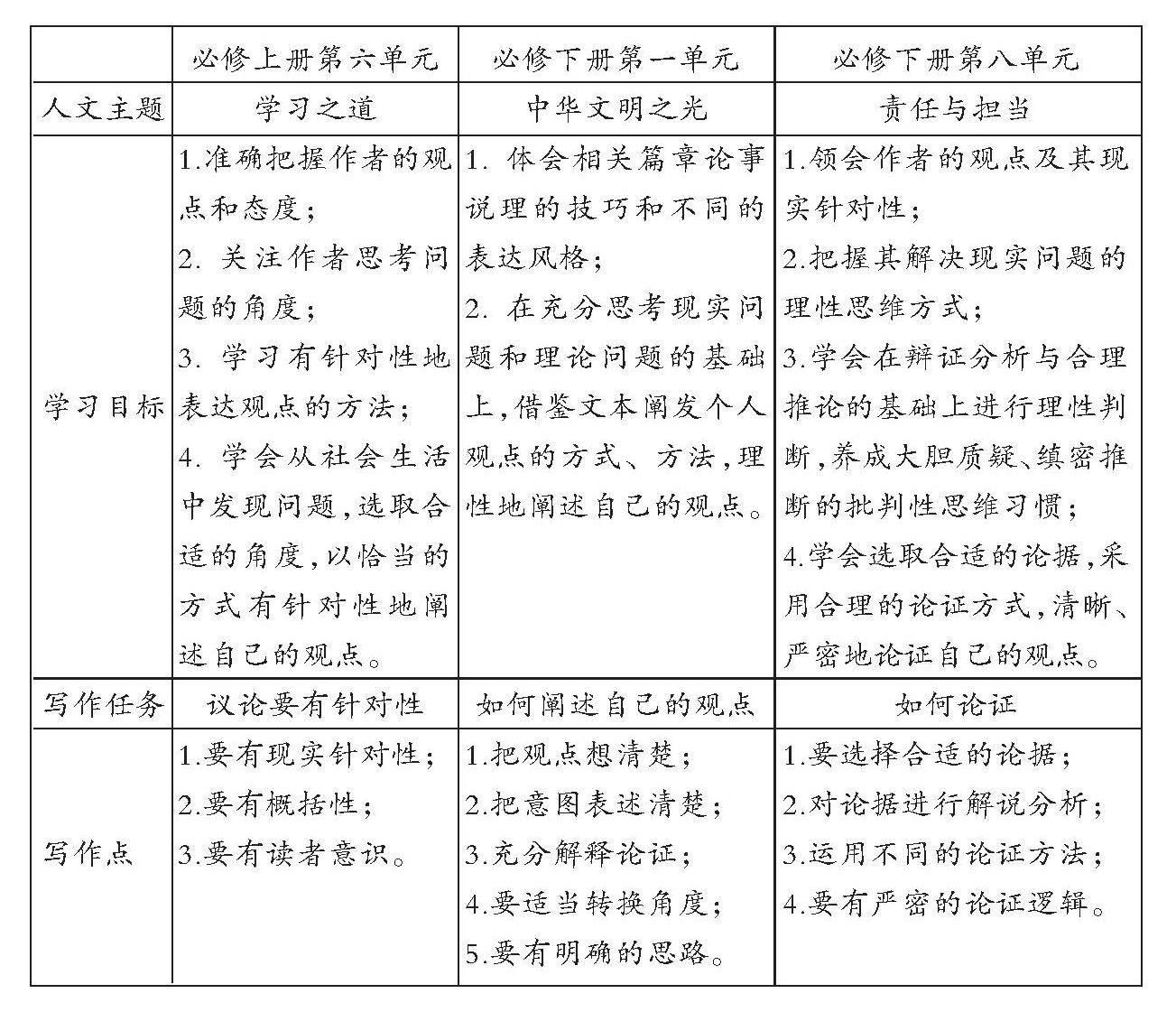

關(guān)于論述文的寫作,必修教材在三個“思辨性閱讀與表達”任務(wù)群單元后分別設(shè)置了“議論要有針對性”“如何闡述自己的觀點”“如何論證”的寫作任務(wù)。教材文本所蘊含的知識和規(guī)律是論述文寫作的起點,這三個任務(wù)群在學(xué)習(xí)目標(biāo)的落實上是逐層推進的,由單一問題到復(fù)雜社會問題,由一般策略的把握到思維習(xí)慣的養(yǎng)成。而且三個任務(wù)群的思辨閱讀和思辨表達內(nèi)容與指向也是明確的,如下表。

概而言之,“議論要有針對性”這個任務(wù)傾向于“向誰說”,關(guān)涉意圖和目的問題,概括起來“主要包括針對現(xiàn)實問題、現(xiàn)象、觀點發(fā)問,探究問題的根源,針對特定對象進行論證以及針對觀點展開論證的思維過程等”。[4]“如何闡述自己的觀點”這個任務(wù)傾向于“說什么”,概括起來包含觀點的闡釋和結(jié)構(gòu)思路的安排。“如何論證”這個任務(wù)傾向于“怎么說”,概括起來包括論點與論據(jù)的關(guān)系、論據(jù)的選擇和論證的技巧方法等。

二、運用支架理論讓讀寫融通成為可能

支架可以看作是一切幫助學(xué)生學(xué)習(xí)的方法、手段、流程、范例等的總稱。范例支架對學(xué)生的學(xué)習(xí)起到引導(dǎo)作用,范例就是范文、課文、例文等,也可以是寫作操作程序、方法、技法等知識塊,對學(xué)生具有積極作用。

建構(gòu)一種“基于學(xué)情,規(guī)模小,容量少,主題單純,目標(biāo)清晰,針對性強,有操作性”[5]的微型寫作課程不求面面俱到,而是聚焦核心困難,選擇核心知識,解決要害問題,它既便于學(xué)生學(xué)習(xí),也便于教師設(shè)計與教學(xué)。也就是把寫作教學(xué)內(nèi)容科學(xué)分解,實現(xiàn)微型化。也有專家認為寫作是作者在特定語境中,面向明確或潛在讀者,構(gòu)造書面語篇進行表達和交流的活動。任何寫作都面臨著以什么角色、對誰、為什么目的、寫什么、用什么方式寫等交際語境問題。寫作時,作者要揣摩語境要素,設(shè)想讀者的需求和已有知識,根據(jù)寫作目的選擇話題,并對文章的結(jié)構(gòu)、體式、語言以及內(nèi)容詳略等進行安排。寫作時的話題、角色、讀者、目的等語境要素決定著語篇的內(nèi)容和形式。

讀寫結(jié)合“既是教材編輯和語文教學(xué)的重要方法,也是重要的寫作策略”[6]。其實質(zhì)是根據(jù)特定需要學(xué)習(xí)課文的結(jié)構(gòu)特點、表現(xiàn)手法,通過模仿學(xué)會遷移運用,“閱讀材料”承擔(dān)著“例文”的功能。因此,高中論述文寫作教學(xué)如能以課本等為范例支架,創(chuàng)設(shè)真實的交際語境,以微習(xí)作的方式分項練習(xí),在一定程度上可以實現(xiàn)讀寫融通的有效落地。

如在構(gòu)建真實情境方面,教材這三個單元所選取的古代作品,都是這方面的優(yōu)秀范例。必修下冊第八單元中的《諫太宗十思疏》和《答司馬諫議書》,都與其所處時代的重要問題有著密切的關(guān)聯(lián),尤其是前者,看似只是提出了一系列一般的政治道德準(zhǔn)則,實際上卻有著深厚的現(xiàn)實背景,我們可以提供史料,找出它們直接針對的“實事”,在理與事的聯(lián)系中就更能理解這篇文章深刻的思想性。在體式上,前者是奏章,后者是同僚間的書信,不同的體式反映了作者發(fā)言的不同情境,在這點上也可以結(jié)合學(xué)生的生活實際,調(diào)動他們既有的經(jīng)驗,獲取真實的理解。

三、實現(xiàn)讀寫融通的論述文教學(xué)策略

(一)基于教材,勾連課內(nèi)課外,實現(xiàn)以讀促寫

反應(yīng)型讀寫結(jié)合的方式,要求讀者對文本的內(nèi)容有充分的認識和理解,且全方位與自己的經(jīng)驗發(fā)生聯(lián)系,建立并生成自己獨特的感悟和文本新的意義,文本是寫作的引發(fā),或者內(nèi)容的來源。我們可以依托統(tǒng)編教材的經(jīng)典文本,將閱讀活動對接進寫作活動,勾連課內(nèi)閱讀與課外寫作,實現(xiàn)讀寫結(jié)合。在指導(dǎo)學(xué)生閱讀《鴻門宴》之后,引導(dǎo)學(xué)生在閱讀的基礎(chǔ)上可以就文中主人公項羽的性格問題進行研討,設(shè)計以下任務(wù):“閱讀完《鴻門宴》一文后,有人說項羽未殺劉邦‘為人不忍、優(yōu)柔寡斷,你怎么看?請簡要闡述理由并整理成一段議論性的文字。”這個設(shè)計指向上述表中第四個寫作點“要適當(dāng)轉(zhuǎn)換角度”,旨在引導(dǎo)學(xué)生進行多元化人物評析,引導(dǎo)學(xué)生在閱讀文本后大膽提出自己的質(zhì)疑,敢于表達和說理,甚至敢于質(zhì)疑權(quán)威,不同的觀點在碰撞中產(chǎn)生思維生長點,從而為開展思辨性寫作奠基。

同樣是閱讀《鴻門宴》,也可以設(shè)計這樣一個思辨性任務(wù):“從鴻門宴上尋找項羽錯失天下的原因。”引導(dǎo)學(xué)生從項羽對樊噲的態(tài)度及反應(yīng)的角度思考,發(fā)現(xiàn)項羽欣賞樊噲闖帳冒犯的勇氣,對“壯士”的激賞,凸顯項羽對陰謀的不屑,對戰(zhàn)爭的嗜好,或許這便是項羽不愿更不屑在鴻門宴殺劉邦的原因。這個設(shè)計指向上述表中前兩個寫作點“把觀點、意圖想清楚”,旨在引導(dǎo)學(xué)生善于發(fā)現(xiàn)問題,在尋常中發(fā)現(xiàn)破綻,從反常中深究原因,用批判性思維,開發(fā)學(xué)生寫作思維的寬度和廣度。

(二)立足當(dāng)下,設(shè)置真實情境,實現(xiàn)模仿遷移

高中論述文寫作要強化學(xué)生在生活和社會認知的基礎(chǔ)上進行思辨思維,在語言文字的表達中強化思辨意識的建構(gòu),在審題的定位上實現(xiàn)學(xué)生從感性到理性的飛躍。換言之,就是要學(xué)生立足當(dāng)下,根植于生活、根植于社會、根植于自然,引領(lǐng)學(xué)生在實踐思辨中去整合文本的思辨思維技巧,讓學(xué)生思辨能力的培養(yǎng)融入生活,融入實踐。

如《“勸學(xué)”新說》的寫作練習(xí),就論述文方向中學(xué)生思辨能力的培養(yǎng)和鍛煉要從實踐思辨入手,要著重于眼前的變化,即新的時代,新的生活,新的學(xué)習(xí)內(nèi)容與空間,學(xué)會梳理與探究,進而能完成自己的“勸學(xué)”新說。突出“新”字,可以引導(dǎo)學(xué)生從當(dāng)前的真實狀態(tài)出發(fā),針對性地提出自己獨特的觀點,如“學(xué)習(xí)要從興趣出發(fā)”“學(xué)習(xí)為了媽媽高興”“學(xué)習(xí)要學(xué)會選擇”“學(xué)習(xí)要適時地變通”等。如要求學(xué)生課外搜集五條關(guān)于學(xué)習(xí)的格言、警句,指出它們分別強調(diào)了學(xué)習(xí)的何種元素或特性,并據(jù)此將五條格言、警句歸類,根據(jù)出處探究其時代意義,理解其強調(diào)學(xué)習(xí)的哪一方面。

在學(xué)習(xí)了《拿來主義》之后,可以提供一則新聞材料:蘇州一位繡娘用刺繡的方式創(chuàng)造出了宇宙中的天文奇觀——《獅子座星云》《馬頭星云》《海王星》……這些刺繡驚艷了世界,連美國宇航局NASA也想收藏。但遭到繡娘的拒絕,繡娘說:“這是我最愛的一組作品,我花了很多心思,我想把它們留在國內(nèi)的科技館、天文館,讓更多的中國人看到。”有些網(wǎng)友不以為然,認為繡娘的拒絕阻礙了中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的對外輸出,是一種狹隘與自私的行為。[7]新聞材料屬于事實論據(jù),它可以為學(xué)生參與討論、展開分析提供話題與憑借:在新時代,對待傳統(tǒng)文化我們要奉行怎樣的“送去”態(tài)度。這個設(shè)計指向上述表中兩個寫作點,即“要有現(xiàn)實針對性”“要有讀者意識”。

(三)搭建支架,提供思維階梯,實現(xiàn)理性思辨

有專家認為語文教學(xué)中的“思辨”可能是個“四面體”,它以“求真”為目標(biāo),以“理性”為基本特征,以“獨到”“確切”“嚴(yán)密”為實踐路徑。無論從閱讀的角度還是表達的旨歸,“四面體”應(yīng)該就是思辨性閱讀與寫作教學(xué)的本體追求。

而論述文的寫作最需要的是理性思維,為幫助學(xué)生打開思維,提升思維的廣度和深度,可以搭建思維支架。如針對某個事件或現(xiàn)象,從正向(積極、正面)、逆向(消極、反面)、辯證(多向、換位等)、類比(由此及彼等)和延展(創(chuàng)新、發(fā)散)等角度去思考就是一種途徑。

如必修下第一單元的寫作話題是“如何闡述自己的觀點”,寫作任務(wù)中強調(diào)要吸收、比較他人觀點,達到思辨認知的目的,我們可以搭建“發(fā)問釋疑—概述事實—找漏洞—假設(shè)推理—歸謬否定”的五步寫作支架,通過尋找他人立場的漏洞、假設(shè)他人錯誤論斷正確反證己方觀點正確性等方法,試圖讓學(xué)生在闡述觀點的過程中打破拘泥于己方立場的局限,能對比甚至質(zhì)疑他方觀點,在范文指導(dǎo)和深挖過程中提升學(xué)生的論證寫作能力,真正提高學(xué)生的寫作能力層次。這個設(shè)計指向上述表中“要有明確的思路”這個寫作點。

(四)分項訓(xùn)練,運用微型寫作,實現(xiàn)能力提升

一篇范文就是一個全息的綜合體——構(gòu)思立意、遣詞造句、布局謀篇,寫作過程中的各類知識與能力幾乎無所不包。實際教學(xué)中,我們會確定一個具體的“目標(biāo)”,提取出能夠讓學(xué)生學(xué)習(xí)、思考并運用的寫作知識,用微型寫作的方式聚焦一點,確保學(xué)生對最重要的知識開展深度學(xué)習(xí),從而獲得能力,形成素養(yǎng)。

如必修下第八單元“如何論證”強調(diào):“所謂論證就是對論據(jù)進行解說與分析,建立論據(jù)和論點之間的聯(lián)系。要選擇合適的論據(jù),根據(jù)具體情況采用不同的論證方法和表達技巧,注意論證邏輯的嚴(yán)密。”這些要求讓學(xué)生在一次的作文練習(xí)中完成是不可能的,需要選擇核心目標(biāo),分項訓(xùn)練,采用微寫作的形式,圍繞一個任務(wù),設(shè)置一定情境,即寫即評,即評即改,師生互動、生生互動。“對論據(jù)進行解說與分析”是一個內(nèi)容,“選擇合適的論據(jù)”又是一個內(nèi)容,“根據(jù)具體情況采用不同的論證方法”是論證方式的綜合運用,又是另外的一個內(nèi)容,而“注意論證邏輯的嚴(yán)密”則關(guān)涉到思維,關(guān)涉到結(jié)構(gòu)推進等方面的內(nèi)容了。

上面所述的以教材文本為范例支架,是從單元中不同文本各自承擔(dān)的不同的教學(xué)任務(wù)內(nèi)容出發(fā),選取單元寫作任務(wù)中的相關(guān)寫作點,實施讀寫融通。在具體的微寫作任務(wù)設(shè)計時努力去做到點面結(jié)合,形成“結(jié)構(gòu)化”,并使之“課程化”,以期達到教材選文的目的和寫作任務(wù)的高度融合。這些都是我們在之后的教學(xué)實踐中需要不斷探索和完善的內(nèi)容。

注釋:

[1][3]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:6,19.

[2]郭吉成.高中語文教材寫作教程與教學(xué)設(shè)計[M].杭州:浙江工商大學(xué)出版社,2022:1.

[4]胡奇良.“議論要有針對性”的四個維度[J].語文教學(xué)通訊,2022(9):59.

[5]鄧彤,裴海安.關(guān)于從宏大到微型:寫作教學(xué)范式的重大轉(zhuǎn)型[J].語文教學(xué)通訊·A刊,2018(8):5.

[6]榮維東.交際語境寫作[M].北京:語文出版社,2022:358.

[7]張瑛.搭建思維支架,使合情更合理[J].考試周刊,2020(53):23.