高職院校資源供給對學生獲得感的影響

李國彥 王桂花

摘要:提升學生獲得感是推動高職院校內涵式高質量發(fā)展的動力源。為考察高職院校資源供給對學生獲得感的影響,構建有調節(jié)的中介模型,檢驗實際獲得的中介作用以及學生自我效能感的調節(jié)作用。采用問卷對1329位高職學生開展調查。研究結果顯示:資源供給對獲得感具有顯著正向影響;實際獲得在資源供給與獲得感之間發(fā)揮部分中介作用;自我效能感正向調節(jié)實際獲得的中介作用,即自我效能感越強,實際獲得的中介作用就越強。研究結果啟示,高職院校可以通過加快智慧校園升級、推動產(chǎn)教深度融合和開展合作學習等措施有效提升學生獲得感。

關鍵詞:高職院校;資源供給;獲得感;實際獲得;自我效能感

中圖分類號: G715

文獻標識碼: A

獲得感是在我國全面深化改革、轉變社會經(jīng)濟發(fā)展模式和實現(xiàn)共享發(fā)展的時代背景中提出的特有概念[1],它根植于中國社會發(fā)展實踐,具有鮮明的時代特征。學生獲得感是對學校的教育教學、學生管理及學生自我管理的綜合反映[2]。讓高職院校學生在知識、技能、情感和價值觀等層面體會到實實在在的獲得感,已經(jīng)成為衡量高職教育改革成效和職業(yè)院校治理能力的重要指標。在此背景下探索學生獲得感的影響因素及提升策略,對高職院校優(yōu)化資源配置、創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式和提升現(xiàn)代化治理水平具有重要意義。

從高等教育實踐來看,學校提供的教育服務滿足了學生學習和生活的需求,學生在參與實踐、得到認同、取得一定成就的過程中會產(chǎn)生正向綜合心理感受[3]。學生獲得感是學生“期望—參與—滿足—認同”的內生機制和教師“期望—整合—優(yōu)化—共建”的外生機制協(xié)同聯(lián)動的結果[4]。師生通過目標設定、心理共情、有效對話和意義共享實現(xiàn)教育獲得感[5]。因此,高職院校學生獲得感受到高校資源條件和學生參與動機的共同影響。但目前,研究者主要從理論視角探討學生獲得感的內涵及影響因素,較少有從高職院校資源供給和學生參與的角度,使用實證研究方法揭示學生獲得感的影響因素及影響機制的研究。

本文基于實證研究,考察高職院校資源供給對學生獲得感的影響,并進一步構建有調節(jié)的中介模型,檢驗實際獲得的中介作用以及學生自我效能感的調節(jié)作用。本研究有助于揭示高職院校資源供給對學生獲得感的影響機制,為提升高職院校學生獲得感水平,推進高職教育高質量發(fā)展提供參考。

一、文獻綜述及研究假設

(一)高職院校資源供給與學生獲得感

高職院校資源供給為開展人才培養(yǎng)工作提供基礎保障,對學生的全面發(fā)展具有最直接影響。具體而言,學校提供的住宿、食堂、網(wǎng)絡等硬件設施[6]和校園管理服務[7]會影響學生對生活水平的感知和評價;校園文化[8]、辦學資源(如師生比、專任教師比例、生均教學與科研儀器設備值、實踐教學條件)[9-10]、教師教學能力和教材、教學環(huán)境[11]會影響學生的學習行為以及對學習結果的評價。綜上分析,本研究提出假設:

H1:資源供給顯著正向影響學生獲得感。

(二)實際獲得的中介作用

獲得感的形成首先是主體在客觀上實際獲得了某種收獲,然后在主觀上對這種收獲進行認同[12]。學生的實際獲得主要體現(xiàn)為增長專業(yè)知識、提升能力和素質,以及擁有參與學校各類活動的權力和參與經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)自我價值的機會,可能在高職院校資源供給與學生獲得感之間起中介作用。首先,高職院校資源供給影響學生實際獲得。學校在教學環(huán)境、資源分配、課程設置和學生服務等方面的支持既能夠促進學生在教育活動中的參與程度,提升教育效果[13],也能夠促進學生與他人的交往和互動,建立信任、互惠規(guī)范和認同。智慧校園建設將數(shù)字化技術應用于生活、教學等各環(huán)節(jié),有助于提升學生的知識、能力和素質,培養(yǎng)適應社會的能力[14]。良好的校園文化環(huán)境能夠塑造學生的價值觀念、錘煉意志品格、培育人文素養(yǎng)[15]。其次,學生實際獲得影響獲得感。學生在獲得教育給予的價值、發(fā)現(xiàn)價值與預期需求的關聯(lián)、將利益與客觀現(xiàn)實進行契合的過程中產(chǎn)生獲得感[16]。因此,獲得感是學生在高校資源供給的基礎上,將實際獲得進行價值認同的結果。綜上分析,本研究提出假設:

H2:實際獲得在資源供給與學生獲得感之間起中介作用。

(三)自我效能感的調節(jié)作用

自我效能感表現(xiàn)為個體應對各種環(huán)境挑戰(zhàn)與困難的信心,會影響行為選擇、動機性努力、認知過程以及情感過程,進而決定行為結果[17],可能在資源供給和實際獲得之間發(fā)揮調節(jié)作用。自我效能感能夠激發(fā)學生的內在學習動機,改善學習行為[18],還能提升學生的情感參與度,提高學習質量[19]。Astin提出的學生參與理論假說認為,學生參與有意義活動越多,滿意越多,收獲就越多[20]。個體在參與過程中既實現(xiàn)了對生存及發(fā)展的價值認同,也實現(xiàn)了對社會及他人的價值認同,最終有效提升對實際獲得的積極評價[21]。在教學管理中,高自我效能感的學生能更有效地利用學校提供的各種資源,在教師的指導下充分參與各種活動,進而提升其實際獲得。綜上分析,本研究提出假設:

H3:自我效能感正向調節(jié)資源供給與實際獲得的關系。

綜合假設H2和H3,本研究進一步提出假設:

H4:自我效能感正向調節(jié)實際獲得在資源供給與學生獲得感之間的中介作用。

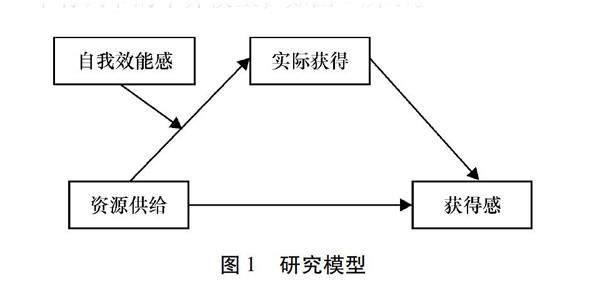

基于上述理論和研究假設,本研究提出一個有調節(jié)的中介模型,如圖1所示。

二、研究方法

(一)調研對象

選取16所江蘇省高職院校,在每所院校中隨機抽取80~100名大二、大三學生開展在線問卷調查,獲得問卷1329份,刪除規(guī)律作答、答卷時間過短以及缺失值較多的無效問卷,最終得到有效問卷1102份,有效率8292%。其中,男生460人(4174%),女生642人(5826%);理工農醫(yī)類467人(4238%),經(jīng)管文史類635人(5762%);學業(yè)成績排名前30%的有411人(3730%),31%~70%的有396人(3593%),后30%的有295人(2677%)。

(二)測量工具

1.資源供給量表

量表參考“全國高職院校學生滿意度調查問卷”[22],包括校園支持、人才培養(yǎng)、制度氛圍三個維度,共16個條目。校園支持維度(1-4題)包括生活設施、文體資源、實踐條件和獎助學金四個方面,示項如“學校開展旨在培養(yǎng)學生社會活動能力和實踐能力的各種社團活動、各類技術服務項目活動”;人才培養(yǎng)維度(5-10題)包括培養(yǎng)目標、培養(yǎng)過程、培養(yǎng)方法和師資隊伍四個方面,示項如“學校開展立德樹人德育教育、心理疏導和思想政治教育,全面貫徹育人為本的教育理念”;制度氛圍維度(11-16題)包括管理制度、學風、學校聲譽三個方面,示項如“我了解學校的重大事項,能夠向學校提出管理建議、改進建議和反饋情況”。量表采用Likert五點計分法,“1”代表完全不同意,“5”代表非常同意。本研究中量表的Cronbachs α系數(shù)為 0981。

2.實際獲得量表

量表參考“中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)”[23]框架,包括健康生活、社會參與、精神底蘊、個人發(fā)展和人際交往五個維度,共5個條目,示項如“通過在校學習,我具備專業(yè)知識、能力和素養(yǎng),以開展進一步的工作和學習”。量表采用Likert五點計分法,“1”代表完全不同意,“5”代表非常同意。本研究中量表的Cronbachs α系數(shù)為 0966。

3.自我效能感量表

使用Zhang和Schwarzer編制的一般自我效能感量表[24],量表是單維度量表,共10個條目。量表采用Likert五點計分法,“1”代表完全不同意,“5”代表非常同意。本研究中量表的Cronbachs α系數(shù)為 0985。

4.獲得感量表

量表參考“城市居民獲得感量表”[25],從橫向獲得感和縱向獲得感兩個維度對學生獲得感進行測量,示項如“與他人相比,我在綜合素質、職業(yè)素養(yǎng)、人際交往和審美情趣等方面得到滿意地提升”。量表采用Likert五點計分法,“1”代表完全不同意,“5”代表非常同意。本研究中量表的Cronbachs α系數(shù)為 0973。

5.控制變量

參考既有文獻,控制性別、專業(yè)、學業(yè)成績三項變量[26-27],賦值情況如下:男性為0、女性為1,理工農醫(yī)類為0、經(jīng)管文史類為1,排名前30%為1、 排名31%-70%為2、排名71%之后為3。

三、研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

采用Harman單因子測試法進行共同方法偏差檢驗,無旋轉探索性因子分析結果顯示,共有6個特征值大于1的因子,總方差解釋量為723%,其中第一個因子方差解釋率為 358%,小于40%,表明本研究的共同方法偏差問題不明顯。

(二)各變量間的相關分析結果

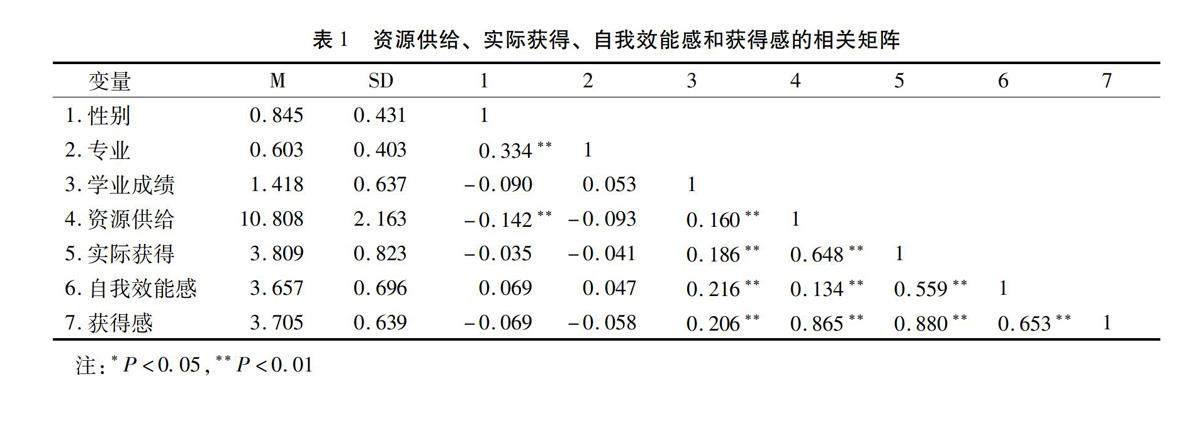

相關分析結果(表1)顯示:資源供給(r=0865,P<001)、實際獲得(r=0880,P<001)與獲得感之間呈顯著正相關,資源供給與實際獲得之間呈顯著正相關(r=0648,P<001)。自我效能感與實際獲得(r=0559,P<001)、獲得感(r=0653,P<001)之間呈顯著正相關。

(三)中介效應檢驗結果

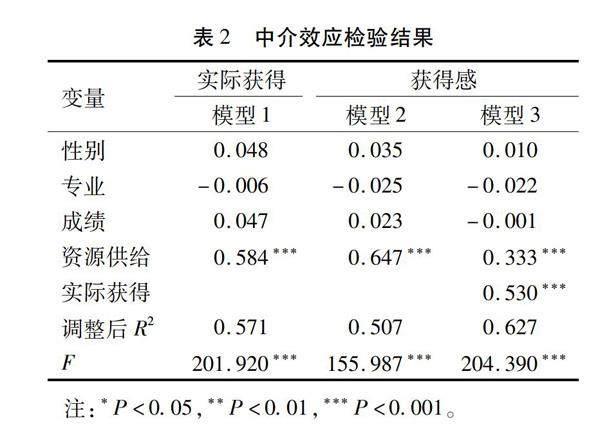

采用分層回歸分析檢驗實際獲得在資源供給與獲得感之間的中介效應。結果(表2)顯示:在模型2中,資源供給對獲得感的正向預測作用顯著(β=0647,P<0001),驗證了假設H1;在模型1中,資源供給對實際獲得的正向預測作用顯著(β=0584,P<0001);在模型3中,實際獲得對獲得感的正向預測作用顯著(β=0530,P<0001),且資源供給對學生獲得感的正向預測作用也顯著(β=0333,P<0001)。這一結果說明,實際獲得在資源供給與學生獲得感之間發(fā)揮部分中介作用,驗證了假設H2。使用Bootstrap法(重復抽樣5000次)進一步檢驗實際獲得的中介效應的顯著性,結果顯示,間接效應的95%可信區(qū)間為[0235,0382]不包含0,說明實際獲得的中介效應顯著,進一步驗證了假設H2。

(四)調節(jié)效應檢驗結果

分別對自變量和調節(jié)變量進行中心化處理,然后檢驗自我效能感的調節(jié)效應。結果(表3)顯示:在模型1中,資源供給(β=0548,P<0001)和自我效能感(β=0190,P<001)對實際獲得的正向預測作用顯著;在模型2中,資源供給和自我效能感的交互項對實際獲得的正向預測作用顯著(β=0138,P<001)。這一結果說明,自我效能感在資源供給與實際獲得之間發(fā)揮正向調節(jié)效應,驗證了假設H3。

采用簡單斜率檢驗進一步分析自我效能感的調節(jié)效應。按照自我效能感均值加減一個標準差,將樣本分為高分組和低分組,結果(圖2)顯示:隨著資源供給程度的提高,兩組學生的實際獲得均明顯提高,但和自我效能感低分組(β=0487,P<0001)相比,在自我效能感高分組(β=0578,P<0001)中,資源供給對實際獲得的影響更大。

(五)有調節(jié)的中介效應檢驗結果

有調節(jié)的中介效應檢驗結果(表4)顯示:對于自我效能感低分組,實際獲得在資源供給與獲得感之間的間接效應為0280,95%置信區(qū)間[0203,0362]不包含0;對于自我效能感高分組,實際獲得在資源供給與獲得感之間的間接效應為0332,95%置信區(qū)間[0263,0406]不包含0;有調節(jié)的中介指數(shù)為0033,95%置信區(qū)間為[0010,0062]不包含0。這一結果說明,自我效能感正向調節(jié)實際獲得的中介作用,驗證了假設H4。進一步分析發(fā)現(xiàn),在自我效能感高分組和低分組中,實際獲得間接效應的差異值為0052,95%置信區(qū)間[0016,0096]不包含0,表明自我效能感增強了實際獲得的中介作用。綜合上述結果,自我效能感水平越高,資源供給的中介作用就越強,即存在有調節(jié)的中介效應。

四、研究結論與實踐啟示

(一)主要結論

1.資源供給對學生獲得感具有顯著正向影響

在本研究中,資源供給正向影響學生獲得感,這一結論與居民獲得感的實證研究[28]結果一致。高校多樣化的生活設施可以提高學生滿意度,優(yōu)質的課程、師資、實驗及實訓資源可以提升學生的學習效率和學習收獲,符合學生成長特點和個性訴求的校園管理制度可以促進學生個性發(fā)展、協(xié)調群組關系[29],特色化的校園文化有利于傳播高職院校的職業(yè)精神和教育理念,幫助學生塑造價值觀、培養(yǎng)榮譽感和歸屬感以提升綜合素質。因此,優(yōu)化高校資源供給是提升獲得感的物質基礎。

2.資源供給通過實際獲得間接影響學生獲得感

在本研究中,高職院校的資源供給既可以直接增強學生獲得感,也可以通過增強實際獲得間接提升學生獲得感。學生在學習實踐中獲得的職業(yè)能力有助于形成正確的職業(yè)態(tài)度,養(yǎng)成良好的工作習慣,提升可持續(xù)發(fā)展能力和職業(yè)競爭力;在學習實踐中形成的價值觀有助于學生準確定位個人目標并進行合理的價值評估,最終提升獲得感。因此,讓學生感受到個體在價值觀、職業(yè)能力和綜合素質上的改善是提升獲得感的關鍵環(huán)節(jié)。

3.自我效能感強化資源供給對實際獲得的影響

在本研究中,自我效能感能夠強化資源供給對學生實際獲得的影響,進而提升學生的獲得感。該結論在一定程度上驗證了Astin的學生參與理論假說[30]。相較于自我效能感低的學生,自我效能感高的學生能夠根據(jù)自我需求,積極地確定行動目標,產(chǎn)生更多自主性行為,并投入更多努力,在參與過程中獲得更多積極情緒和成功體驗,進而產(chǎn)生更多的滿足感和獲得感。因此,提高學生自我效能感是提升獲得感的動力來源。

(二)實踐啟示

1.加快智慧校園升級,優(yōu)化學校資源供給

高職院校要在傳統(tǒng)智慧校園建設的基礎上開展智能升級,改善教育教學、校園管理與學生服務條件,為提升學生獲得感提供資源保障。首先,分析學生需求,滿足個性化發(fā)展。可以使用大數(shù)據(jù)及信息技術改善學生學習、生活環(huán)境,通過個性化推送學習資源及定制學習方案提升學習效果[31],增強對實際獲得的積極心理感受。其次,驅動數(shù)據(jù)決策,提升高校治理水平。在以高校為主的前提下,確定學生的主體參與地位,通過統(tǒng)籌協(xié)調推動各部門信息數(shù)據(jù)的連通,解決“數(shù)據(jù)孤島、業(yè)務孤島、管理孤島”等問題[32],通過數(shù)據(jù)決策提升高校治理能力,保障學生的參與權。再次,打造信息平臺,開展校園文化創(chuàng)新。從學校發(fā)展定位出發(fā)凝練校園文化特色,利用校園平臺強化核心價值觀宣傳,創(chuàng)設健康向上的信息環(huán)境和文化氛圍,在推動學生集體建構的過程中達成對實際獲得的認同。

2.推動產(chǎn)教深度融合,提升學生實際獲得

高職院校要重視深化產(chǎn)教融合,實現(xiàn)人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)人才需求的有效銜接,達成高素質技術技能人才培養(yǎng)目標,為提升學生獲得感創(chuàng)造條件。首先,確立高校主體定位,構建產(chǎn)教融合新生態(tài)。高職院校、行業(yè)企業(yè)等多主體共同建設高職教育生態(tài)圈,規(guī)劃專業(yè)人才的培養(yǎng)路徑、實施教學活動、評價教育質量,通過產(chǎn)教融合、協(xié)同育人增強學生的職業(yè)適應能力。其次,打造高素質師資團隊,保障人才培養(yǎng)過程。堅持“雙師型”教師隊伍建設要求,推進高職院校教師下企業(yè)掛職鍛煉、企業(yè)兼職教師參與高職院校人才培養(yǎng)過程,激發(fā)教師與企業(yè)人員開展合作,并將產(chǎn)業(yè)技術最新應用成果融入教學,提高學生的實踐應用能力。再次,共享校企優(yōu)質資源,優(yōu)化人才培養(yǎng)過程。完善產(chǎn)教雙方利益保障機制,共同開發(fā)教學資源和實訓項目,建設實驗實訓設施、校企協(xié)同創(chuàng)新平臺和學生就業(yè)基地,實現(xiàn)人才培養(yǎng)要素和平臺共享,切實提升學生的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)素質。

3.開展互動合作學習,增強學生自我效能感

高職院校要優(yōu)化教學過程,通過開展合作學習滿足學生的社交需求和自我實現(xiàn)需求,激發(fā)學習積極性,為提升學生獲得感提供動能。首先,充分使用信息技術,構建合作學習平臺。在教學過程中引入真實社會問題和企業(yè)需求, 構建虛實融合、開放連接和支持具身交互的教學場域[33]和教學環(huán)境,激發(fā)學生的學習興趣和合作需求。其次,重視學生個體差異,提升合作學習意愿。調查不同生源學生的學習特點和需求,建立同質或者異質化學習小組,根據(jù)學生個體差異進行綜合評價,增強學生合作學習的成功體驗,提升自我效能感。再次,優(yōu)化教學過程設計,促進合作學習。提升教師素質能力,創(chuàng)新教育教學形式,在推進合作學習的過程中,培養(yǎng)學生的合作精神和協(xié)作能力,激發(fā)獲得感的形成。

參考文獻

[1]曹現(xiàn)強,李爍.獲得感的時代內涵與國外經(jīng)驗借鑒[J].人民論壇·學術前沿,2017(2):18-28.

[2]張晉.高職生獲得感的調查研究[J].職教論壇,2017(24):25-29.

[3]周海濤,張墨涵,羅煒.我國民辦高校學生獲得感的調查與分析[J].高等教育研究,2016(9):54-59.

[4]黃冬霞,吳滿意.思想政治教育獲得感:內涵、構成和形成機理[J].思想教育研究,2017(6):28-32.

[5]寧文英,吳滿意.思想政治教育獲得感:概念、生成與結構分析[J].思想教育研究,2018(9):26-30.

[6][22]徐桂庭.全國高職院校學生滿意度調查研究[J].職教論壇,2020(9):135-144.

[7]翟春娟,孔海寧.高等教育服務質量對學生滿意度及其行為意向的影響研究[J].黑龍江高教研究,2020(11):53-58.

[8]李玉倩.基于結構方程模型的高等教育學生滿意度研究[J].高教探索,2017(2):45-50.

[9]楊梓櫻,朱益明,鄧宏寶.我國高職院校辦學條件對辦學質量的影響分析[J].教育學術月刊,2020(1):53-59.

[10]鄒宏秋,王玉龍.數(shù)字化時代職業(yè)院校“三教”改革的實然之境與應然之策[J].高等工程教育研究,2022(4):169-175.

[11][12]劉繼青.基于“獲得感”思想的教育改革[J].教育發(fā)展研究,2017(1):1-8.

[13]GEORGE D K. Assessing what really matters to student learning: Inside the national survey of students engagement[J].Change,2001(3):10-17.

[14]范建麗,張新平.人機協(xié)同視域下的學生獲得感:構成與實現(xiàn)[J].蘇州大學學報:教育科學版,2022(1):75-85.

[15]陳娟,劉鴻暢.論高校學生校園文化環(huán)境的分層及互動融合[J].思想教育研究,2021(12):151-154.

[16]程仕波,熊建生.論思想政治教育獲得感[J].思想教育研究,2017(7):22-26.

[17][30]周文霞,郭桂萍.自我效能感:概念、理論和應用[J].中國人民大學學報,2006(1):91-97.

[18]郭滕達,王自明,蔡琨.本科生元學習能力影響因素分析——基于湖南省兩所大學的實證分析[J].黑龍江高教研究,2017(8):85-89.

[19]崔佳.學習者建構與環(huán)境賦能:本科生課程參與度影響因素探究[J].河北大學學報:哲學社會科學版,2022(4):126-136.

[20]ASTIN A W. Student involvement: a developmental theory for higher education[J].Journal of college student development, 1999(4):518-529.

[21]鄭建君,馬璇,劉絲嘉.公共服務參與會增加個體的獲得感嗎?——基于政府透明度與信任的調節(jié)作用分析[J].公共行政評論,2022(2):42-59+196.

[23]高葵芬.新時代高職學生發(fā)展核心素養(yǎng)的獨特內涵及其培育[J].教育理論與實踐,2020(30):22-26.

[24]ZHANG J X, SCHWARZER R. Measuring optimistic self-beliefs: A Chinese adaptation of the general self-efficacy scale[J].Psychologic,1995(3):174-181.

[25]王艷麗,陳紅.城市社區(qū)居民獲得感量表的編制[J].心理與行為研究,2021(5):665-670.

[26]陳鐵華,劉蒿,李紅霞.新時代背景下高校大學生獲得感的概念界定與量表開發(fā)[J].黑龍江高教研究,2022(11):115-122.

[27]趙小云,張琳雅,繆華靈,等.高中生的生活滿意度與學業(yè)成績的關系:學業(yè)自我概念的中介作用[J].西南大學學報:社會科學版,2018(6):78-84.

[28]徐延輝,李志濱.社會質量與城市居民的獲得感研究[J].南開學報:哲學社會科學版,2021(4):169-181.

[29]陳崢.現(xiàn)代治理視域下學生管理制度的執(zhí)行與創(chuàng)新[J].教育理論與實踐,2021(20):21-23.

[31]趙磊磊,張黎,代蕊華.智慧校園的智能升級:基于人工智能的智慧校園[J].現(xiàn)代教育技術,2020(11):26-32.

[32]王瑤琪,聶建峰,張芳.加快智慧校園建設 推進大學治理現(xiàn)代化[J].中國高等教育,2021(19):24-26.

[33]吳砥,王俊,王美倩,等.技術發(fā)展視角下課堂教學環(huán)境的演進脈絡與趨勢分析[J].開放教育研究,2022(5):49-55.

The Influence of Resource Supply in Higher Vocational Colleges

on Students Senses of Gain

——A Moderated Mediation Model

LI Guoyan, WANG Guihua

(Nanjing Vocational University of Industry Technology, Nanjing 210023, China)

Abstract: Improving students senses of gain is the power to promote the highquality development of higher vocational colleges. In order to investigate the influence of resource supply on students senses of gain, a moderated mediation model was constructed to reveal the mediating role of actual gain and the moderating role of students selfefficacy. This paper conducted a survey on 1329 higher vocational college students by questionnaire. The results show that: resource supply has a significantly positive impact on sense of gain; actual gain plays partially a mediating role between resource supply and sense of gain; and selfefficacy positively moderates the mediating effect of actual gain. That means the stronger the selfefficacy, the stronger the mediating effect. The research results reveal that higher vocational colleges can improve students senses of gain by accelerating the upgrading of Smart Campus, deepening the integration of production and education, and carrying out cooperative learning.

Key words: higher vocational college; resource supply; sense of gain; actual gain; selfefficacy