電影《妖貓傳》中唐代宴飲呈現的審美向度

摘? 要:電影《妖貓傳》改編自夢枕貘的小說《沙門空海之大唐鬼宴》,影片在關注唐代宴飲文化的同時為其增添了濃郁的美學色彩。影片中的宴飲書寫從三個維度傳達其審美觀念:其一,宴飲中的樂舞之美呈現著大唐的“兼性”氣象;其二,電影借宴飲之樂而言悲,創造性地表達中國美學中“以悲為美”的觀念,通過審美痛感引發人們對歷史和人生的深層思考;其三,極樂之宴中的幻術表演在反映唐代幻術發展面貌的基礎上從多個層次傳達“幻中有真”的審美觀念。

關鍵詞:妖貓傳;唐代宴飲;審美

基金項目:本文系江漢大學2023年度校級科研項目(社科類專項)“新世紀中國電影中的盛唐文化書寫研究”(2023SKZ05)研究成果。

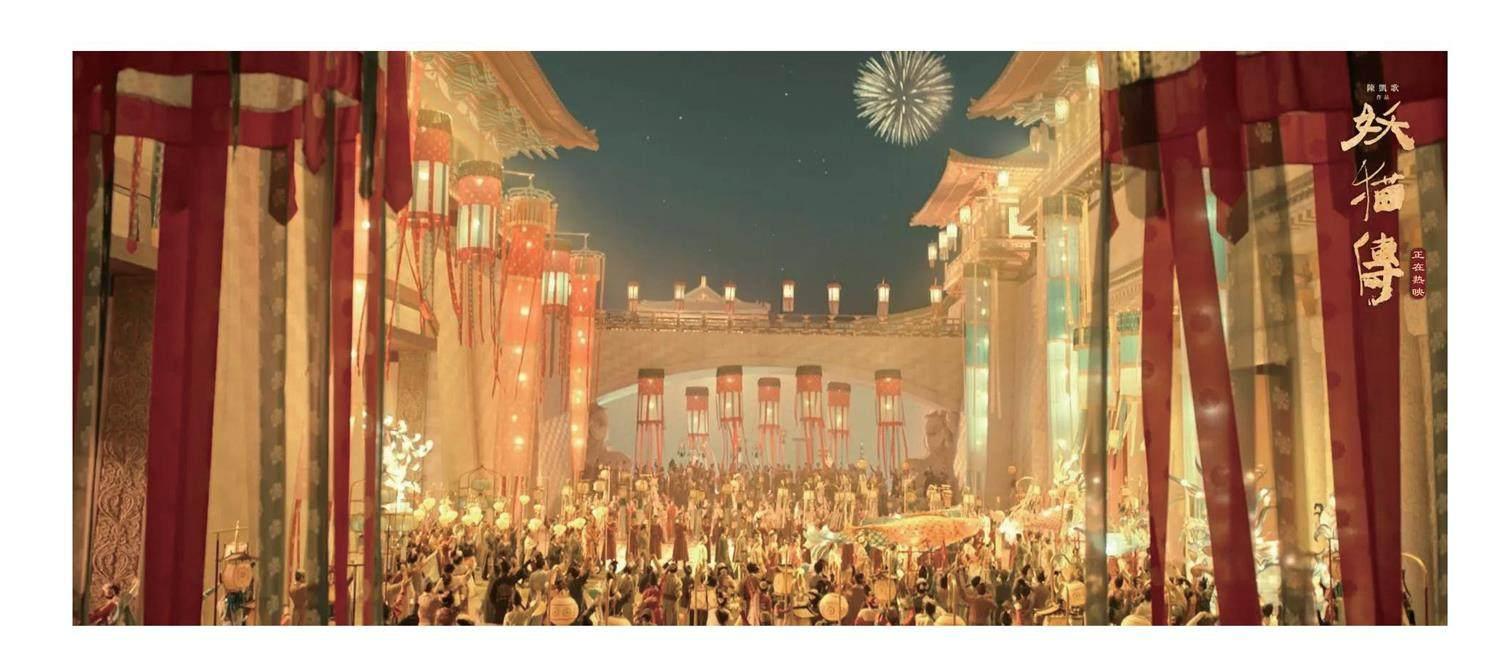

由陳凱歌執導的電影《妖貓傳》再現了嘆為觀止的大唐氣象,詩意地展現了我國盛唐時期輝煌燦爛的歷史文化。這部電影自上映以來引起學界頗多的關注和探討,但值得注意的是,這部影片改編自夢枕貘的小說《沙門空海之大唐鬼宴》,“宴”作為作品中的典型符號,在影片中也多次出現。電影《妖貓傳》所呈現的唐代宴飲,經過了藝術化的創作,在推動故事情節以及傳達審美觀念方面起到了重要作用。但從目前已有的研究來看,鮮有成果從唐代宴飲的角度切入來挖掘電影背后深刻的審美及文化意蘊。

我國禮樂文化源遠流長,宴飲禮儀屬“嘉禮”之一,是我國禮儀文化中的重要組成部分。儒家十三經中的三部禮學經典都提到了“燕禮”,這里的“燕”通“宴”,有安閑、休息之含義。《周禮》云:“以饗、燕之禮,親四方之賓客。”[1]《儀禮》中有《燕禮》篇,強調了燕禮的儀節以飲酒為主。再者,《禮記》云:“諸侯燕禮之義:君立阼階之東南,南鄉,爾卿大夫,皆少進,定位也。君席阼階之上,居主位也。君獨升立席上,西面特立,莫敢適之義也。”[2]這都表明了諸侯宴飲群臣之禮的意義在于顯示君主的權威,這里的宴禮是秩序與權力的象征化表達。

縱覽中國禮儀文化的長河,宴飲自古以來就為人們的社會交往提供了重要的文化場域。它不僅映現了復雜多元的社會及人際關系,也在聯絡情感、凝聚人心方面發揮著巨大作用,受到我國古代統治階級和文人的重視及青睞,故而逐漸演化為文學書寫和其他藝術作品中的重要符號。電影《妖貓傳》至少呈現了三處唐代的宴飲活動:第一處是金吾衛、陳云樵在胡玉樓舉行的宴飲;第二處乃陳云樵在家中設宴,款待白居易和空海;第三處則是規模盛大的極樂之宴。在經過對歷史文化史實的吸納和藝術創作之后,其對唐代宴飲的書寫具有怎樣的審美特質,是本文要探討和解決的主要問題。

一、樂舞之美與“兼性”氣象

音樂是宴飲中不可或缺的元素,早在《儀禮》的《燕禮》篇中就詳細記載了宴禮期間的音樂活動情形。禮儀中專門有樂工的席位:“席工于西階上,少東。樂正先升,北面立于其西。……小臣坐授瑟,乃降。工歌《鹿鳴》、《四牡》、《皇皇者華》。”[3]198-199此外,堂上堂下要交替歌奏樂曲:“乃間歌《魚麗》,笙《由庚》;歌《南有嘉魚》,笙《崇丘》。”[3]201到了唐代,宴飲中的樂舞更加豐富。據正史記載,唐高宗“宴群臣,陳《九部樂》,賜物有差,日昳而罷”[4]61。《舊唐書·音樂志》云:“高祖登極之后,享宴因隋舊制,用九部之樂,其后分為立坐二部。”[4]715唐玄宗時期,“十四載春三月丙寅,宴群臣于勤政樓,奏《九部樂》”[4]153。舞蹈因受到人們的廣泛喜愛而在宴飲中占有重要位置。史書記載,“置酒于未央宮,三品已上咸侍。高祖命突厥頡利可汗起舞”[4]11。有學者指出:“唐代的宴飲活動中,不僅一般的黎民百姓以舞蹈的形式向皇帝祝酒,即使顯貴的公主、高官重臣也往往翩翩起舞以助酒興。”[5]64

而綜觀電影中的三處宴飲可以發現,樂舞在其中的呈現充分顯示了大唐文化的“兼性”氣象。“兼性”是當前中國文論及美學領域中的一個常用范疇,所謂“兼性”,乃兼容會通之性。兼性思維可謂中華文明的文化基因[6]。

(一)影片宴飲中的樂舞反映了大唐文化善于吸收與融合少數民族及外來文化,從而豐富并形成自身文化的獨特風貌。影片第一處宴飲活動的地點被白居易稱為“長安第一伎院”,由此名號則可以推想這里的歌舞伎樂何其繁盛。而有長安第一伎院美譽的地點名為“胡玉樓”,即是胡風、胡俗在唐代大流行的一個反映。正如元稹在詩中所云:“胡音胡騎與胡妝,五十年來競紛泊。”[7]能歌善舞的胡姬恰是唐代酒席上的一道風景。有學者描述,在唐代以長安為首的大都市的酒樓中,胡姬們戴著各種漂亮首飾。酒席上除了陪侍的胡姬之外,還有大量能歌善舞的胡姬[8]。在陳云樵于胡玉樓的設宴中,胡姬玉蓮旋轉的舞姿吸收了胡旋舞的元素。此舞出自康國,從西域傳入后于中原盛行,據說安祿山也擅長此舞。歷史上白居易對此舞有獨到的體會,其詩《胡旋女》云:“胡旋女,胡旋女,心應弦,手應鼓。弦鼓一聲雙袖舉,回雪飄飖轉蓬舞。左旋右轉不知疲,千匝萬周無已時。”[9]陳云樵在家中設宴時,席間與妻子春琴共舞,演繹的正是《霓裳羽衣舞》。而堪稱唐代精神文化代表之一的《霓裳羽衣舞》,其樂曲是中國傳統的商調與來自印度的《婆羅門曲》相融合的產物。還有在極樂之宴上唐玄宗所奏之羯鼓,是唐代除琵琶之外的又一代表性樂器。玄宗對羯鼓倍加青睞,視其為八音領袖。當時宮廷中羯鼓流行,孫昌武先生指出玄宗的音樂偏好:“唐玄宗不好琴而好羯鼓、玉笛,這都是胡夷樂器,他能度曲演奏。”[10]因此,影片宴飲中的樂舞集中反映了唐代音樂廣泛接納和吸收胡樂的歷史事實,各民族樂舞交融,展現了唐代文化的開放性和包容性。

(二)極樂之宴中的宴樂淡化了尊君抑臣的政治色彩,融娛樂性于政治性為一體。影片中提到楊貴妃要借極樂之宴揮灑出她心中真正的大唐氣象。而宴上唐玄宗散發擊鼓為安祿山之舞配樂,實際上正是影片在透過融娛樂性于政治性為一體的宴樂反映大唐之氣象。我國的宴飲禮儀有著悠久的歷史傳統,作為禮樂文化的重要組成部分而受到統治階級的重視。有學者指出:“隨著統治者等級制度的日益森嚴,為了區分尊卑等級,各代統治者都制定、改變了發展了若干種宴飲禮儀,并使之不斷繁雜、規范和經典化。”[5]3我國古代帝王制定或修改朝廷中的各種宴飲禮儀,是以尊君抑臣為原則。極樂之宴上,阿部說出駕馭所有的人就是帝王的極樂之樂。但在體現秩序和具有權力象征的極樂之宴上,玄宗卻能散發擊鼓,給安祿山的舞蹈配樂。而影片如此呈現是有歷史依據的,在唐太宗時期就有皇帝于宴飲中以舞相屬的場景,在宴飲上天子與大臣以舞同樂,史書云:“高宗初入東宮而生忠,宴宮僚于弘教殿。……太宗酒酣起舞,以屬群臣,在位于是遍舞,盡日而罷。”[4]1911影片又在極樂之宴上加入李白讓高力士脫靴的情節,更令我們感受到大唐開闊而包容的胸襟和氣度。

由此觀之,在影片呈現的宴飲活動中,樂舞之美無不體現著大唐的“兼性”氣象。在影片的宴飲活動中,無論是體現民族間文化交流與融合的玉蓮之舞、春琴的《霓裳羽衣舞》,還是融娛樂性于政治性為一體的極樂之宴,它們一同呈現著大唐“兼性”氣象的大度、恢弘之美。

二、極樂之情與“以悲為美”

作為我國最早關于禮的文獻《儀禮》,其《燕禮》篇中就強調了宴禮中的儀節以飲酒為主。而飲酒恰恰是表達、宣泄或增進情感的重要媒介。《莊子·漁父》云:“事親則慈孝,事君則忠貞,飲酒則歡樂,處喪則悲哀。忠貞以功為主,飲酒以樂為主。”[11]這表明“樂”是宴飲中情感表達的核心。在唐代,對皇帝宴饗的記載往往用“極歡”一詞來描述。例如,高宗時“秋七月庚午,九成宮太子新宮成,上召五品已上諸親宴太子宮,極歡而罷”[4]66。又如,玄宗時“御躍龍殿門張樂宴群臣,賜右相絹一千五百疋,……極歡而罷”[4]152。電影中唐玄宗為楊玉環生日所設的極樂之宴是有歷史原型的:“八月癸亥,上以降誕日,讌百僚于花萼樓下。”[4]129但電影經過藝術想象和加工,重新詮解了宴會上復雜的人物情感。

影片中的極樂之宴是唐玄宗在花萼相輝之樓為楊貴妃的生日所設之宴,極盡華美,整個長安城都為之轟動。雖名為極樂之宴,一切按照楊貴妃的意思去置辦。但電影中所流露的人物情感頗耐人尋味。宴會中自始至終看不到楊貴妃由衷的歡樂和喜悅。在碰到白鶴少年后,楊玉環反而對其提起自己令人傷感的身世。當唐玄宗當著阿部的面向貴妃告白時,楊玉環也沒有任何感動之情。此外,極樂之宴上還有李白作詩的情節,當其寫至最后一句時,笑著笑著便淚流滿面。究其原因,“極樂”二字以及無限歡樂的氣氛和華美動人的場景恰恰能夠給參加宴會之人帶來內心深處的悲涼之慨。阿部在日記中提到,在極樂之宴的最后一刻,貴妃似乎已經預感到了自己日后的命運。

正如《周易》云:“日中則仄,月盈則食。”[12]《老子》曰:“反者道之動。”[13]所以人們深知事物發展到了一個極端就會反向另一個極端。所謂的極樂也必然會觸動人們的傷感之情。《古詩十九首》中的《今日良宴會》,描述的情景即是如此:“今日良宴會,歡樂難具陳。彈箏奮逸響,新聲妙入神。令德唱高言,識曲聽其真。齊心同所愿,含意俱未申。人生寄一世,奄忽若飆塵;何不策高足,先據要路津?無為守窮賤,轗軻長苦辛。”[14]此詩開篇寫熱鬧而歡樂的宴會以及美妙的音樂,緊接著便抒發因人生無常而產生的悲傷之情,整首詩實際上是在幽微地表達某種人生經驗以及失意不得志的哀傷。和極樂之宴相似,歡樂的場合卻觸發宴飲之人心中的無限感傷,從而委婉地表達創作者的真實情志。

影片還提到,極樂之宴的最后一位客人是安祿山,皇帝散發擊鼓迎接他,歡樂被推向了高潮。但安祿山要造反的消息早就傳遍天下,唐玄宗依然以盛筵款待這位將要殺他的人,其內心何曾不會預感到日后的處境,又怎會真的具有歡樂之情?

在中國美學的歷史上,“大約從漢代開始,許多記載表明,不少人樂于從表現悲哀情感的藝術作品中尋求快感。……悲音為美,是漢代以后一個流傳頗廣的說法”[15]。例如,《論衡》云:“師曠調音,曲無不悲。……美色不同面,皆佳于目;悲音不共聲,皆快于耳。”[16]可見王充將悲音視為美妙之樂。《淮南子·詮言訓》曰:“不得已而歌者,不事為悲;不得已而舞者,不矜為麗。歌舞而不事為悲麗者,皆無有根心者。”[17]亦以悲為美,且將悲視為音樂的本質。正如有學者總結:“漢代音樂在情感取向上有‘以悲為美的傾向。”[18]相較而言,電影恰恰能夠創造性地呈現“以悲為美”,正是用這些巧妙的藝術手法呈現宴飲中的人物情感之“悲”。此外,錢鐘書先生講過:“奏樂者以生悲為善者,聽樂以能悲為知音,漢魏六朝,風尚如斯。……感受美物,輒覺胸隱然痛,心怦然悅,背如冷水澆,眶有熱淚滋等種種反應。”[19]錢先生不僅指出我國歷史上有以悲為美的審美風尚,也恰到好處地描述了這一審美感受的特點。人感受美物而產生的此種情形,正是影片中極樂之宴上李白作詩時的表現,同樣也是楊玉環和唐玄宗二人在宴會上“能悲”的反映。因而此語也可成為影片人物深層心理的極佳注腳。

其實不獨極樂之宴,前面提到的兩次宴飲活動,都無意于表現歡聚之樂。妖貓為了復仇,總會在之前的宴會上出現而作祟傷人,讓宴飲以悲劇告終。因此,影片借宴飲之樂而言悲,對“悲”的獨特表現創造性地展現了中國美學中的“以悲為美”。從而使作品更能釋放和緩解欣賞者內心所郁積的能量,通過審美痛感而引發人們對歷史和人生的深層思考。

三、幻術之奇與“幻中有真”

影片對幻術的呈現也是其宴飲書寫的一大亮點,幻術可謂電影當中極樂之宴上濃墨重彩的一筆。而唐代的幻術也確已發展到了較高的水平,街瞿巷陌、寺院戲場以及宴會等場合都能看到精彩的幻術表演。據相關文獻記載,唐代的幻術種類繁多,既有傳統的表演形式,又有新的發展樣式。傳統的“吞刀”“吐火”等幻術自印度傳來,類似于現代的魔術。唐代不少幻術藝人的表演令人稱奇,例如,幻術藝人米寶可以在蠟燭上施五色光,點亮后能夠顯現樓臺殿閣的形狀。唐代還有畫龜變活、畫枝開花的幻術表演[20]。《文獻通考》記載,唐代幻術藝人能夠“額上為炎燼,手中作江湖。舉足而珠玉自墮,開口則旙眊亂出”[21]2659。還有一些幻術表演與音樂和雜戲相糅,如《舊唐書·音樂志》云:“大抵《散樂》雜戲多幻術,幻術皆出西域,天竺尤甚。漢武帝通西域,始以善幻人至中國。”[4]724道出了幻術的來歷。這種與歌舞音樂和雜戲相結合的幻術表演在極樂之宴上也有所體現。此外,據《文獻通考》記載,唐代的盛大宴會上有“魚龍曼延”的幻術表演:“唐舊制,承平無事,三、二歲必于盛春殿內錫宴宰相及百辟,備韶濩九奏之樂,設魚龍曼延之戲,連三日,抵暮方罷。”[21]1282

因此,影片的極樂之宴對幻術的呈現充分吸納了唐代的文化史實。但電影又在此基礎上傳達了“幻中有真”的審美觀念。我國古人對藝術幻與真的問題有深刻的認識,睡鄉居士所題《二刻拍案驚奇序》云:“有如《西游》一記,怪誕不經,讀者皆知其謬。然據其所載,師弟四人,各一性情,各一動止,試摘取其一言一事,遂使暗中摹索,亦知其出自何人,則正以幻中有真,乃為傳神阿堵。”[22]286這是像《西游記》這樣的浪漫主義小說所具有的藝術特點,而電影就幻術的展現則另辟蹊徑,在極樂之宴上所呈現的幻術表演對“真”具有多維的詮釋。

首先,“真”乃幻術表演本身所追求的藝術效果與魅力。極樂之宴上的幻術表演都在追求形式上的逼真與肖似,從而給觀眾帶來真切的審美感受。從電影中欣賞幻術的反應來看,當酒壺掉落在地上開出絢爛的花朵時,阿部與眾人沉浸其中,露出無比贊嘆和欣賞的表情。在眾人聆聽笛曲時,突然空中降下甘霖,人們這時又情不自禁的伸手去接。所以,觀眾明知屋內不會有雨,但是卻有將其當真的反應。當聞名于世的幻術大師黃鶴將一只很小的紙虎扔在地上,瞬時變成一只猛虎,眾人驚恐地躲避,不少觀眾還被嚇得坐在了地上。這正是電影呈現的幻術表演魅力之所在,觀眾明明知道這是幻術藝人制作的假象,但仍情不自禁地沉浸其中,被幻術表演追求逼真的手法和效果而打動。

其次,極樂之宴上的幻術令人感受到表演者的性情之真。白鶴少年出場便淋漓盡致地展現了他們率真而灑脫的個性。從電影的細節可以發現,兩位白鶴少年的登場始于在人群中嬉戲追逐,兩人毫不客氣地隨意拿走觀眾手中的美酒和葡萄,酒杯投入池中化成飛鳥,隨后又調皮地把葡萄扔到阿部手中。兩位白鶴少年自由而灑脫的個性通過其幻術表演展露無遺。接著,白龍對貴妃的“絕假純真”[22]263之心在宴上初遇時就已顯現,從白龍提醒貴妃這幻術不算什么,要求丹龍將拾到的翠翹歸還,到坦誠說明自己的出身,這樣的塑造不僅突出了白龍的性格特質,也為影片后來揭示白龍對貴妃的真摯情感埋下了伏筆。

最后,極樂之宴的幻術呈現了盛唐氣象之真與導演的審美理想之真。雖然電影對唐代幻術的再現吸納了當時的文化史實,但借助當今高科技的手段才能使唐代幻術在鏡頭中呈現令人嘆為觀止的效果,從視覺和聽覺上都給人帶來強烈的震撼。電影雖然輔以現代技術遠遠超越了唐代幻術的觀賞效果,但透過極樂之宴的幻術表演去反映盛唐的氣象為真。唐朝是中國歷史上最為強盛的時期之一,國力雄厚,詩歌、樂舞、繪畫等藝術門類領先世界。當時的長安是全世界矚目的焦點,是世界上許多民族向往的圣地。電影用日本遣唐使阿部的視角去描繪極樂之宴,從阿部難以抑制的激動和充滿膜拜的神情便可以管窺這一現象。此外,《妖貓傳》被稱為陳凱歌為盛唐書寫的“一封情書”[23],而透過極樂之宴的幻術表演,我們可以感受到導演為此傾注了對盛唐的詩意想象和深深仰慕之情,從幻術角度呈現的盛唐氣象以及創作者的審美理想都是真實的。

因此,極樂之宴中的幻術可謂“幻中有真”,從藝術效果的真實到性情與理想的真實,達到了客觀與主觀、現實與理想的辯證統一。

總之,改編自夢枕貘小說《沙門空海之大唐鬼宴》的電影《妖貓傳》,依然突出了“宴”在作品中的重要地位。樂舞是唐代宴飲中不可或缺的元素,唐代宴飲活動喜歡以舞助酒興,且以此作為表達禮節與顯示才華的手段,因此各個階層都十分重視樂舞的學習。影片不僅反映了這一歷史事實,而且通過宴飲中的樂舞之美呈現大唐的“兼性”氣象。此外,影片借宴飲之樂而言悲,創造性地表達“以悲為美”,通過審美痛感而引發人們對歷史和人生的深層思考。電影又通過極樂之宴上的幻術表演呈現“幻中有真”的審美觀念。其宴飲書寫具有多重審美意蘊,極大豐富了影片的文化內涵,獨具匠心地再現了我國盛唐時期的恢弘氣度。

參考文獻:

[1]徐正英,常佩雨,譯注.周禮[M].北京:中華書局,2014:406.

[2]王文錦,譯解.禮記譯解[M].北京:中華書局,2016:844.

[3]彭林譯注.儀禮[M].北京:中華書局,2012:198-199.

[4]劉昫,等撰.舊唐書[M].北京:中華書局,2000.

[5]呂建文.中國古代宴飲禮儀[M].北京:北京理工大學出版社,2007.

[6]李建中.兼性思維與文化基因[N].光明日報,2020-12-16(15).

[7]元稹.冀勤,點校.元稹集[M].北京:中華書局,1982:282.

[8]森安孝夫.絲綢之路與唐帝國[M].石曉軍,譯.北京:北京日報出版社,2020:187.

[9]白居易.顧學頡,校點.白居易集[M].北京:中華書局,1979:60.

[10]孫昌武.隋唐五代文化史[M].北京:中華書局,2019:224.

[11]陳鼓應.莊子今注今譯[M].北京:中華書局,2020:822.

[12]黃壽祺,張善文.周易譯注[M].北京:中華書局,2016:406.

[13]陳鼓應.老子今注今譯[M].北京:中華書局,2020:206.

[14]隋樹森,集釋.古詩十九首集釋[M].北京:中華書局,2018:24-25.

[15]王先霈.中國古代詩學十五講[M].北京:北京大學出版社,2007:79.

[16]黃暉.論衡校釋[M].北京:中華書局,1990:1201.

[17]劉安.陳廣忠,譯注.淮南子[M].北京:中華書局,2012:827.

[18]王懷義.中國審美意識通史(秦漢卷)[M].北京:人民出版社,2017:282.

[19]錢鐘書.管錐編[M].北京:中華書局,1979:946-949.

[20]王永平,主編.中國文化通史(隋唐五代卷)[M].北京:中共中央黨校出版社,2000:671-672.

[21]馬端臨.文獻通考[M].北京:中華書局,1986.

[22]張少康.中國文學理論批評史資料選注[M].北京:北京大學出版社,2013.

[23]張禎希.一封陳凱歌寫給盛唐的情書[N].文匯報,2017-12-27(9).

作者簡介:王婧,博士,江漢大學人文學院講師。