立足教學實踐 關注動態生成

林朝輝

[摘? 要] 《普通高中數學課程標準(2017年版2020年修訂)》強調要關注課堂的“教學過程”,而教學過程又受環境、師生等綜合因素的影響. 這就要求教師立足教學實踐,積極應對課堂中的突發情況,在不動聲色中促使課堂動態生成. 研究者從動態生成觀的核心內容出發,以“正弦、余弦定理的習題課”的教學為例,談一些教學實踐與思考.

[關鍵詞] 動態生成;課堂教學;正弦定理;余弦定理

課堂教學講究目的性、計劃性與預設性等,充足的活動準備導致部分教師只關注課堂的預期任務是否完成,卻忽略了教學本身是動態變化的過程,這種模式致使本應活力十足的課堂變得機械. 實踐證明,課堂中所發生的一切,并不能完全預設到,因為課堂并非由教師單方面決定,更多取決于學情、課堂狀態以及師生互動情況. 因此,教師應關注課堂的動態生成情況,這是關注教學過程的體現.

動態生成觀的核心內容

1. 動態生成的概念

動態生成是指當課堂推進過程中出現一些預設之外的問題或信息時,教師轉換原先預設的教學計劃,憑借自身的專業水平與素養,結合學生的實際情況靈活調控教學,引導學生在這種特殊狀態中生成新的且超出預設的教學成效. 在教學中,教師若通過備課對課堂進行精準定位并強行規范執行,這種模式必然會閹割課堂的靈氣,真正的課堂教學是充滿生機與活力的.

2. 基于教學目標的視角分析

課堂教學目標并非一成不變,真正的課堂具有很強的現場性,學生處于課堂中的心境、學習狀態等會隨著一些因素的影響而發生變化,因此教師在制定教學目標時應注意添加一些彈性成分,以接納意料之外的信息,如此在確保達成預設目標時能合理地增減、升降目標,從真正意義上實現高階目標.

3. 基于教學過程的視角分析

若將數學課堂理解為師生雙邊互動、共同探索新知、促使教學內容持續生成的過程,則一節課就不僅僅是通過方案預設就能掌控的,而應在精心預設的基礎上對課堂信息進行分析、整理、思考,并根據課堂實際情況及時調整教學,以促使課堂真正意義上動態生成.

教學實踐

“正弦、余弦定理”是高中階段重要教學內容之一. 在一節復習課上,筆者與學生一起回顧并梳理完正弦、余弦定理相關知識后,提出如下問題與學生一起探索.

原題 已知△ABC中的三個內角A,B,C所對應的邊分別為a,b,c,若明確A的度數是80°,且a2=b(b+c),則角C的度數是多少?

少頃,有學生提出用正弦定理貌似可以解出角C的度數,他的想法究竟是否正確呢?筆者要求該生(生1)進行板演,讓全體學生一起討論.

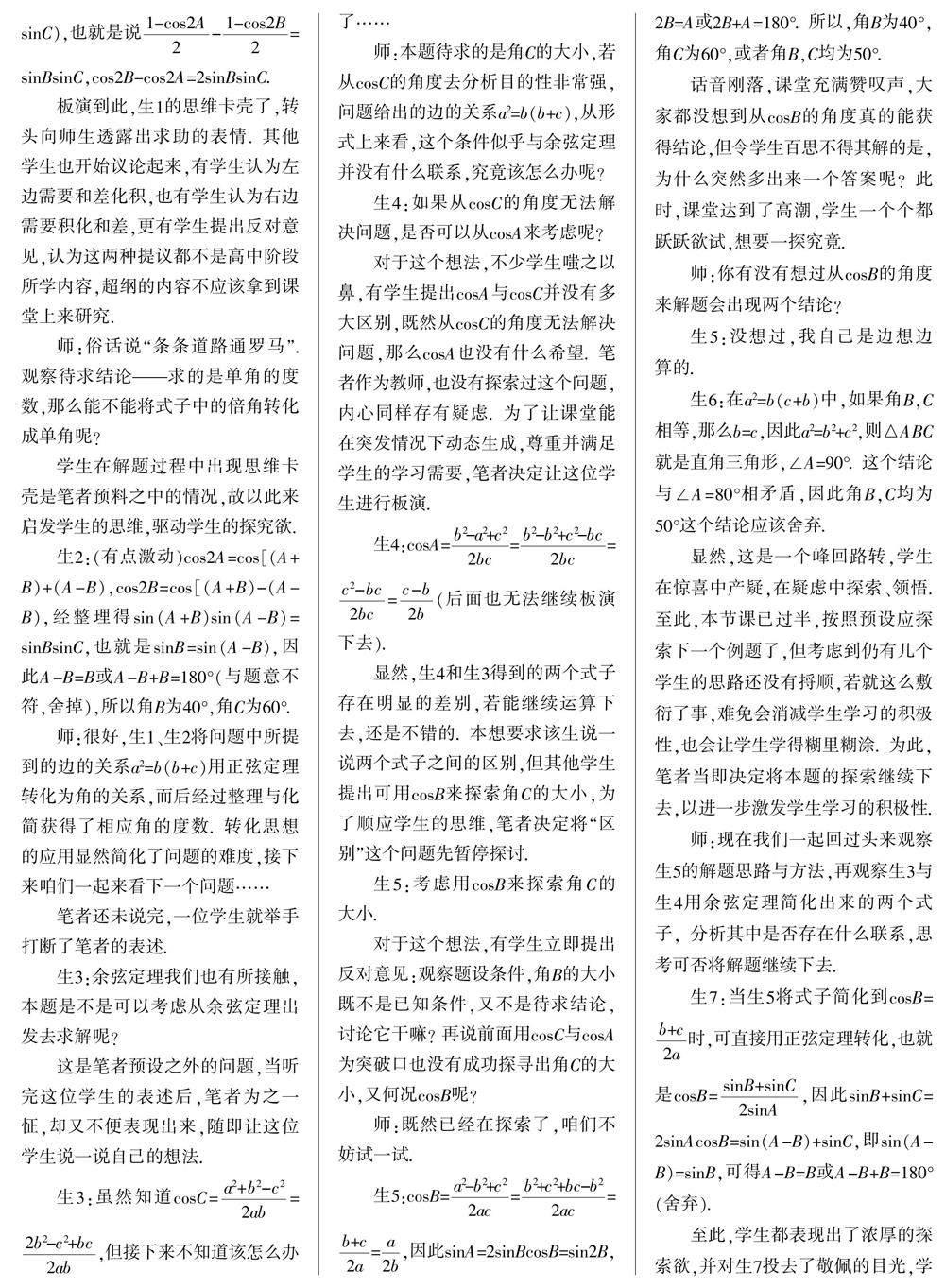

板演到此,生1的思維卡殼了,轉頭向師生透露出求助的表情. 其他學生也開始議論起來,有學生認為左邊需要和差化積,也有學生認為右邊需要積化和差,更有學生提出反對意見,認為這兩種提議都不是高中階段所學內容,超綱的內容不應該拿到課堂上來研究.

師:俗話說“條條道路通羅馬”. 觀察待求結論——求的是單角的度數,那么能不能將式子中的倍角轉化成單角呢?

學生在解題過程中出現思維卡殼是筆者預料之中的情況,故以此來啟發學生的思維,驅動學生的探究欲.

生2:(有點激動)cos2A=cos[(A+B)+(A-B),cos2B=cos[(A+B)-(A-B),經整理得sin(A+B)sin(A-B)=sinBsinC,也就是sinB=sin(A-B),因此A-B=B或A-B+B=180°(與題意不符,舍掉),所以角B為40°,角C為60°.

師:很好,生1、生2將問題中所提到的邊的關系a2=b(b+c)用正弦定理轉化為角的關系,而后經過整理與化簡獲得了相應角的度數. 轉化思想的應用顯然簡化了問題的難度,接下來咱們一起來看下一個問題……

筆者還未說完,一位學生就舉手打斷了筆者的表述.

生3:余弦定理我們也有所接觸,本題是不是可以考慮從余弦定理出發去求解呢?

這是筆者預設之外的問題,當聽完這位學生的表述后,筆者為之一怔,卻又不便表現出來,隨即讓這位學生說一說自己的想法.

師:本題待求的是角C的大小,若從cosC的角度去分析目的性非常強,問題給出的邊的關系a2=b(b+c),從形式上來看,這個條件似乎與余弦定理并沒有什么聯系,究竟該怎么辦呢?

生4:如果從cosC的角度無法解決問題,是否可以從cosA來考慮呢?

對于這個想法,不少學生嗤之以鼻,有學生提出cosA與cosC并沒有多大區別,既然從cosC的角度無法解決問題,那么cosA也沒有什么希望. 筆者作為教師,也沒有探索過這個問題,內心同樣存有疑慮. 為了讓課堂能在突發情況下動態生成,尊重并滿足學生的學習需要,筆者決定讓這位學生進行板演.

顯然,生4和生3得到的兩個式子存在明顯的差別,若能繼續運算下去,還是不錯的. 本想要求該生說一說兩個式子之間的區別,但其他學生提出可用cosB來探索角C的大小,為了順應學生的思維,筆者決定將“區別”這個問題先暫停探討.

生5:考慮用cosB來探索角C的大小.

對于這個想法,有學生立即提出反對意見:觀察題設條件,角B的大小既不是已知條件,又不是待求結論,討論它干嘛?再說前面用cosC與cosA為突破口也沒有成功探尋出角C的大小,又何況cosB呢?

師:既然已經在探索了,咱們不妨試一試.

話音剛落,課堂充滿贊嘆聲,大家都沒想到從cosB的角度真的能獲得結論,但令學生百思不得其解的是,為什么突然多出來一個答案呢?此時,課堂達到了高潮,學生一個個都躍躍欲試,想要一探究竟.

師:你有沒有想過從cosB的角度來解題會出現兩個結論?

生5:沒想過,我自己是邊想邊算的.

生6:在a2=b(c+b)中,如果角B,C相等,那么b=c,因此a2=b2+c2,則△ABC就是直角三角形,∠A=90°. 這個結論與∠A=80°相矛盾,因此角B,C均為50°這個結論應該舍棄.

顯然,這是一個峰回路轉,學生在驚喜中產疑,在疑慮中探索、領悟. 至此,本節課已過半,按照預設應探索下一個例題了,但考慮到仍有幾個學生的思路還沒有捋順,若就這么敷衍了事,難免會消減學生學習的積極性,也會讓學生學得糊里糊涂. 為此,筆者當即決定將本題的探索繼續下去,以進一步激發學生學習的積極性.

師:現在我們一起回過頭來觀察生5的解題思路與方法,再觀察生3與生4用余弦定理簡化出來的兩個式子,分析其中是否存在什么聯系,思考可否將解題繼續下去.

至此,學生都表現出了濃厚的探索欲,并對生7投去了敬佩的目光,學生之間不由自主地討論了起來.

生8:這么來看,生4的解法好像也能繼續用下去.

順著生4的解題過程,學生很快就獲得了正確的結論(過程略),此時學生因有了成功的學習體驗,情緒高漲,筆者準備乘勝追擊.

師:生3的解題過程是否也能繼續下去呢?現在我們一起來觀察生3與生4簡化而來的兩個式子是否存在什么區別.

生9:生4簡化而來的式子右邊為關于邊的一次式,左邊為關于角的一次式,應用正弦定理可以轉化為角的關系. 同理,生3的式子好像也能往這個方向思考.

生10:對對對,生3的式子中的分子能夠因式分解……

在師生積極互動中,下課鈴聲響起來了,但學生一個個意猶未盡……整個課堂在筆者的精心預設與靈活應變下實現了動態生成,真可謂“輕舟已過萬重山”“山水本一色,返樸在無形”.

實踐感悟

1. 尊重學生,發展問題意識

新課標強調數學教學要將學生作為課堂的主體,尊重每一個學生的思維與感受,盡可能引導學生主動且有個性地參與學習. 鑒于每一個學生都是獨立的個體,存在與眾不同的見解,教師應尊重學生的思維,給予肯定與鼓勵. 若課堂推進過程中出現意料之外的情況,教師也要隨機應變,并對學生敢想、善想、敢說給予肯定,讓學生從中感受到良好的學習體驗,這也是促進創新的重要因素.

如本節課,學生大膽地提出從cosC,cosB的角度分析,雖然與筆者預設有所出入,但為了保護并催生學生的探究意識,促使學生產生探究行為,筆者順應學生的思維,帶領學生逐步深入分析與探索. 學生親歷觀察、演算與驗證等過程,不僅進一步促進了觀察能力的發展,還增強了問題意識,激發了探究興趣,為促進核心素養的形成夯實了基礎.

當然,“以生為本”的探究過程并不一定一帆風順,出現思維卡殼現象在所難免. 這就需要教師分析學情,結合學生的認知障礙點進行適當點撥,以幫助學生突破思維的瓶頸,體驗成功的喜悅. 對于一些無法實現的轉化情況,則要耐心地與學生一起探尋無法轉化的具體原因,以促使學生從中獲取良好的解題經驗與教訓.

2. 師生互動,實現教學相長

教學相長是指師生彼此溝通、交流并分享學習資源與心得,共同完成學習任務,一起取得進步. 在教學中,師生均為教學的主體,師生、生生之間以各種方式進行信息交流、溝通、影響,在互補中共同成長.

在現代教育理念下,以教師為主的“教”逐漸讓位于學生的“學”,師生成為真正意義上的學習共同體. 這意味著課堂變得更加民主,而非傳統意義上的“注入”;是引領,而非機械式的命令;是平等,而非居高臨下的給予.

本節課,學生所提出的問題確實出乎筆者的意料,不屬于預設之內的內容. 正因為這種“意外”的發生,導致課堂授課偏離了預設的軌道. 當然,這也是檢驗教師業務水平的時刻. 教師與學生共同探索過程中,不僅拉近了師生心理的距離,體現了教師對學生的尊重,還進一步深化了教師自身的認知.

在課堂中,或多或少都會遇到一些意料之外的教學“尷尬”,這些情況不僅是幫助學生查漏補缺、拔高思維的重要契機,也是促使教師個人成長的時機. 為了讓學生能在課堂上感受到更多的愉悅、驚喜,獲得良好的學習體驗,教師應不斷地提升自身的專業素養,提高課堂應變能力,這是每一個教師需要面對的.

3. 預設生成,發展核心素養

課前教學設計應基于教師本身已有的認知經驗,這種預設帶有較強的主觀性. 盡管教師也會將學生的認知情況與生活經驗等考慮進去,但信息化背景下的高中生不僅是動態的個體,還有異常豐富的思維與大量的知識. 因此,課堂上學生究竟會提出怎樣的問題,出現什么情況,這些都是教師無法完全預測到的. 這就導致預設與實踐之間存在著差距,想要彌補這個差距,就需要教師不斷地提升駕馭課堂的能力,避免備課或上課過程中出現思維定式.

本節課,筆者發現學生所提出的想法與自己的預設有偏差,這讓筆者敏銳地嗅到了促使課堂動態生成的味道. 若筆者依然堅持預定計劃,按部就班地講完原先準備好的例題,不僅會消減學生的學習興趣,束縛學生的創造意識,還會讓學生對教師產生疏離感. 教師只有從真正意義上樹立“以學定教”“以生為本”等理念,才能讓預設與動態生成和諧統一,讓學生體會到學習的快樂.

總之,知識建構是學生主動獲取知識的過程,教師應從最大限度上挖掘學生的潛能,保護學生學習的靈魂,重視學生在課堂中的參與性與實踐性,幫助學生構建屬于自己專有的知識結構. 值得注意的是,教師不能為了動態生成而放棄精心預設,真正意義上的動態生成是建立在精心預設基礎上的,這也是發展數學學科核心素養的重要渠道之一.