試析新高考二輪復習歷史新教材資源的重構原則

陳朱俊

摘 要:隨著新高考改革和新教材使用的持續推進,高考命題強調要密切結合教學實際,注意對教材的依托,以防止教學中冷落歷史教材和追捧教輔亂象的不斷發生。為此,在二輪歷史復習中,我們要緊緊依托教材資源,運用好主題性與復合性原則、權威性與原旨性原則、連貫性與適切性原則,對教材正文和各輔助欄目等資源進行搜集、組合和改編,形成全新的教學情境素材,進而提高復習效益和落實教考銜接之目標。

關鍵詞:新高考 教材資源 重構原則

從2023年高考歷史試題來看,明顯具有“注重教考銜接,引導中學歷史教學”的特點,《高考試題分析(2024)·歷史》認為,高考命題密切結合教學實際,遵循課標要求,注意對教材的依托,以防止實際歷史教學中“冷落教科書、片面依賴教輔書”的現象愈演愈烈。[1]課程標準指出,“統編歷史新教材是學校歷史教學中最主要、最基本的教材,其編寫要以本課程標準為依據,由歷史必修、選擇性必修、選修三類教材共同構成。”[2]在復習備考中,可用的歷史新教材資源不僅包括每篇課文的正文敘述內容,還包括各類輔助欄目資源,如“史料閱讀”“問題探究”“歷史縱橫”“學思之窗”“學習拓展”等。面對高考新形勢和新要求,在二輪復習中如何對歷史新教材資源,特別是各類輔助欄目資源進行有跨度、有綜合、有邏輯的重構或開發,成為多數老師的一大考驗。為此,本文結合筆者對歷史新教材資源重構的實踐體驗,對教材資源的搜集、組合、改編等重構過程中應注意的若干原則予以分別闡述,以期望老師充分利用好教材資源創設學習情境、提高復習效益和落實教考銜接之目標。

一、主題性與復合性原則

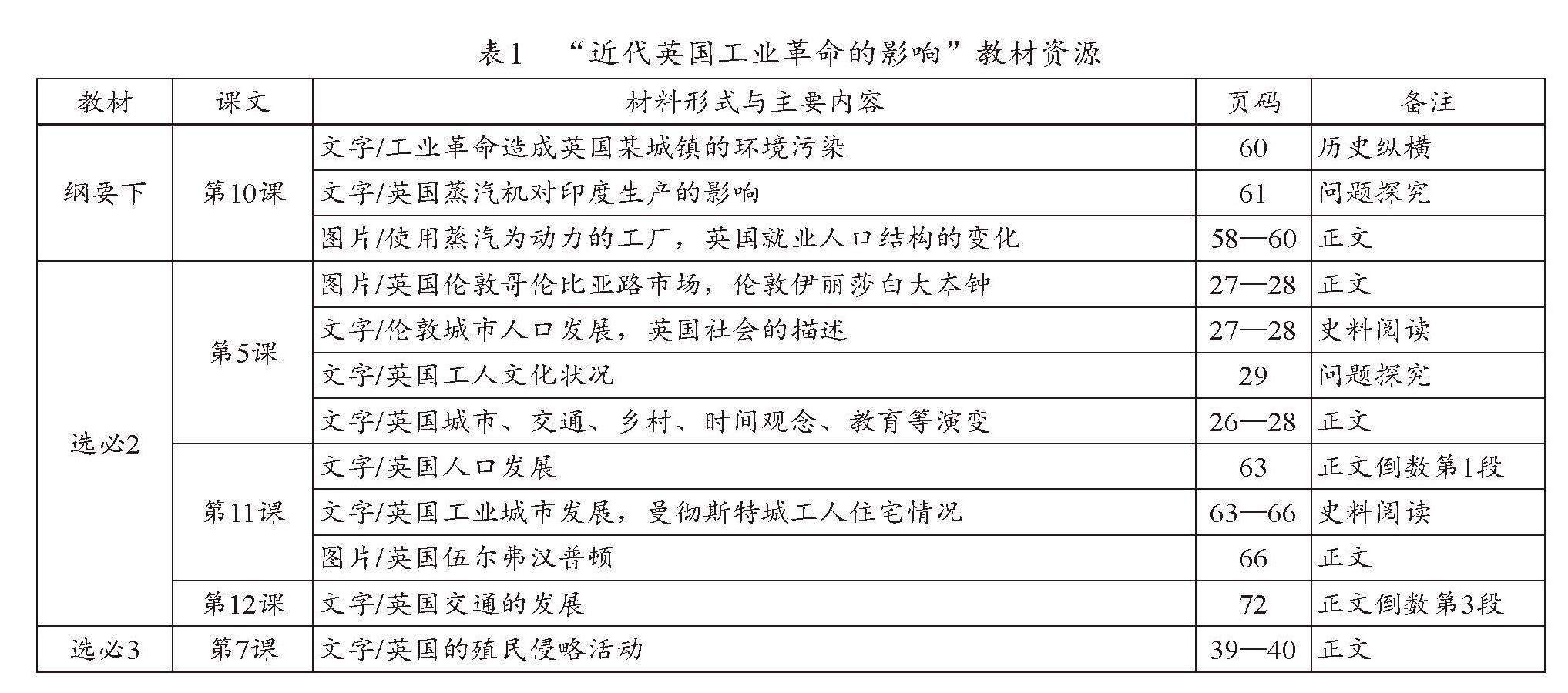

為在二輪復習中能夠有針對性、綜合性、靈活性地調用教材資源,首先應重視教材資源重構的主題性原則。換言之,教材資源重構要以某一歷史主題,如所涉及的重要歷史概念、關鍵歷史問題等為引領,廣泛搜集、整理與該主題相關的分散在各類新教材中的資源。這樣,不僅完成了將各類教材資源從分散到集中的嬗變,而且聚焦于為探究或解決某一重要歷史概念或關鍵歷史問題而服務。比如,以“近代英國工業革命的影響”為復習主題,搜集與其相關的歷史必修、選擇性必修教材資源,并匯總成表。從表1可知,與上述主題關聯的教材資源分散在《中外歷史綱要(下)》《經濟與社會生活》《文化交流與傳播》三冊教材5篇課文共計16條以文字或圖片形式呈現的材料,涉及課文中的正文敘述、“史料閱讀”“問題探究”“歷史縱橫”等欄目內容。

其次,應重視教材資源重構的復合性原則。這與高考評價體系中以復雜的情境活動為考查載體密切關聯,尤其在二輪復習中應盡可能地將教材資源整合為復合型的學習探索情境,以此有助于開展復雜的認知活動,強化培育學生綜合運用知識和能力應對復雜問題的素養。[3]復合型情境,可以是包含多個方面或領域內容構成的單個情境材料,也可以是由數則不同形式和內容組合而成的復雜情境材料,又或者是歷史縱向演進的不同時期多個史事構成的“經線”式復合情境材料,抑或是歷史橫向對比的相同時期多個史事構成的“緯線”式復合情境材料,甚至是歷史縱橫交錯發展的多個相關聯史事構成的“經緯線”式復合情境材料。比如,若以探討“近代英國工業革命對工人的影響”為復習內容,結合復合性原則,對表1再次梳理,最后篩選出可用于重構復合型情境的材料為選必2第5課第28—29頁和第11課第66頁中涉及英國工人文化教育狀況、曼徹斯特城工人住宅情況等三條材料,這實現了同一教材不同課文材料的小跨度和小組合,初步具備了創設復雜情境的條件。

二、權威性與原旨性原則

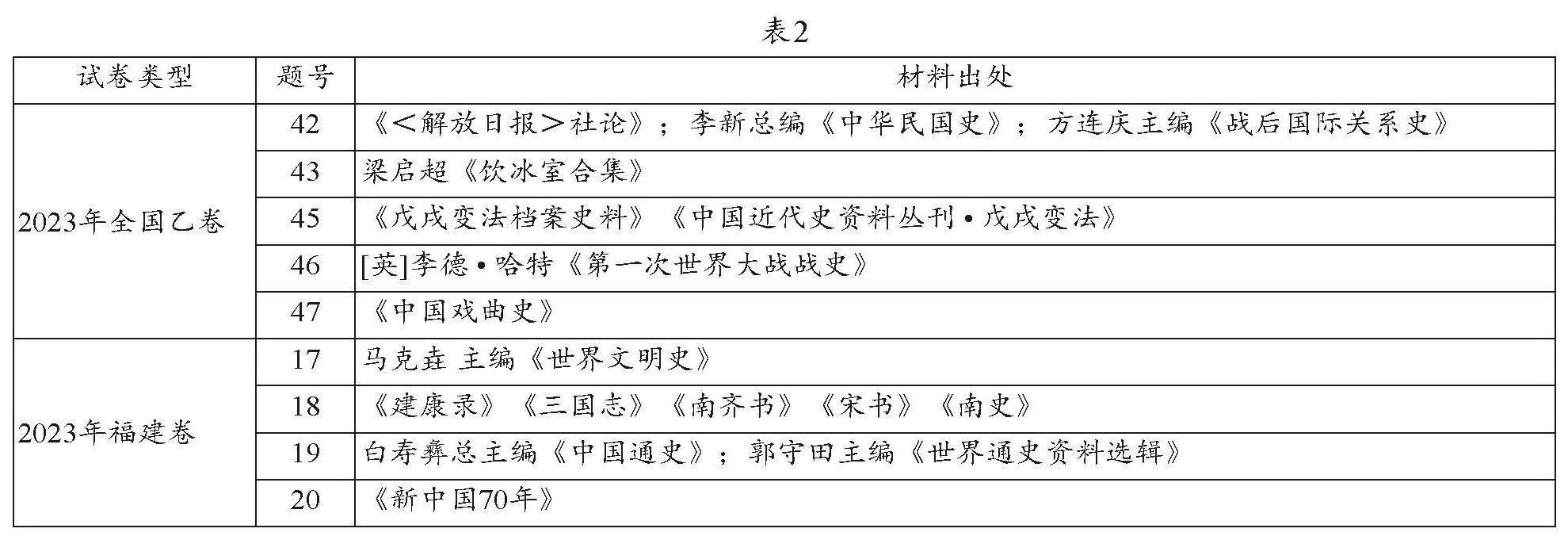

歷史學是一門以充分占有史料為基礎進而認識、解釋和重構歷史過程的學科。“史料”一般又區分為“第一手史料”和“第二手史料”,前者是指接近或直接在歷史發生當時所產生的可較直接作為歷史研究的史料,后者是指經過后人運用一手史料所作的研究及詮釋。[4]因此,復習中為了能更客觀全面、科學準確地了解、理解和認識歷史真相及把握歷史規律,則要重視教材資源重構的權威性原則,即力求搜集教材資源中的“第一手史料”和“第二手史料”,尤其側重于歷代著名史學家或史學研究者的史學專著和史學專論。比如表2,僅從2023年高考全國乙卷和福建卷非選擇題情境創設的材料出處看,便可推測近年來高考試題考查對史料權威性的重視程度。再比如,表1第29頁“問題探究”和第66頁“史料閱讀”欄目中兩條史料,前者源自恩格斯《英國工人階級狀況》(《馬克思恩格斯全集》第二卷),后者出自《1793年醫師關于曼徹斯特城工人住宅的調查報告》(周一良、吳于廑總主編,蔣相澤主編《世界通史資料選輯·近代部分》),均屬于“第一手史料”或“第二手史料”,同樣滿足了教材資源重構的權威性原則,也說明了時下高中歷史教材編寫對權威性史料引用的高度重視。

原旨性原則,即在教材資源重構過程中,不可任意篡改史料原文的主旨意思和關鍵要素,而應該既要尊重史料原作者所作出的基本觀點、判斷、結論等主旨意思,也要保留史料所陳述的重要時間、空間、人物、數據、結果等關鍵要素。理解并運用好原旨性原則,才能更好地保證不會因為史料資源重構出現偏差,進而避免利用史料復習開展歷史認識和素養培育等發生各種錯誤。比如,遵照原旨性原則對選必2第11課第66頁“史料閱讀”欄目的史料進行了如下重構與改編。

材料 1793年,在曼徹斯特城工人住宅中,某些地下室的潮濕程度根本不宜于給人居住。有許多工人家庭在這種墻上滴水且通風不足的地下室住上一段時期后就與世長辭了。其中,最常見的后果是寒熱病,以及由此而起的肺癆病。如果是寄宿宿舍的工人,其情景更為凄慘,新來工人通常只能睡在先前染病而死的工人床位上。

——《1973年醫師關于曼徹斯特城工人住宅的調查報告》

相比重構之前的史料,重構后的材料雖在字數和段落上明顯減少,卻未因此改變史料原文的主旨意思和關鍵要素。首先,重點突出了城市工人惡劣的住宅條件,如“地下室”“潮濕”“通風不足”“缺少床位”等,以及由此引發的寒熱病、肺癆病等各類致死疾病;其次,清晰指明了事件發生的時間(1793年)、地點(曼徹斯特城)和對象(工人家庭和工人宿舍)等。

三、連貫性與適切性原則

怎樣合理運用好連貫性與適切性原則,對新教材資源重構而言同樣具有十分重要的指導性意義。為此,我們結合下面有關新教材資源重構的案例,將這兩個原則有效貫穿于實際改編過程中予以分別闡析。

案例:

隨著工業革命的開展,倫敦逐漸成為擁有250萬人口的全世界商業都城,這里建造了巨大的船塢,并聚集了經常布滿泰晤士河的成千的船只。(選必2-5史料閱讀P27)后來,對原料需求的增加,英國殖民者開始在澳大利亞掠奪原住民的土地,建立牧場,以及之后澳大利亞金礦的發現和采礦業的迅速發展起來。(選必3-7正文P40)同時,由于市場需求不斷擴大,英國起先是把印度的棉織品擠出了歐洲市場,然后是向印度輸入棉紗,最后就使英國棉織品泛濫于這個棉織品的故鄉,并毀掉了印度的手織機和手紡車。(必修下-10問題探究P61)

——摘編自《中外歷史綱要》等

以上案例為筆者改編好的真實例子,圍繞“近代英國工業革命對殖民經濟貿易的影響”這一角度,搜集了選必2、選必3和必修下三本教材中的相關史料進行合理改編。該案例材料一共由三句節選的史料組成,故而在每句后用括弧標明其來源,以利讀者校對。如“必修下-10問題探究P61”,則表示該句原話出自必修教材《中外歷史綱要(下)》第10課中第61頁的“問題探究”欄目。

首先,資源重構要堅持連貫性原則,做到材料前后文的自然銜接和連貫。因為新教材資源重構的各條原始材料搜集于不同模塊、單元、課時,如果將材料簡單堆積于一處,其結果依舊極為零散或彼此割裂,不利于學生整體有效地閱讀與理解。比如,案例中原本互不連貫的三條材料,經過改編適當添加了“隨著工業革命的開展”“后來”“以及之后”“同時,由于市場需求不斷擴大”等詞句,最后使它形成了一段完整有機的素材,達到了對教材資源重構的良好效果。

其次,資源重構要堅持適切性原則,做到材料在字詞句運用上能精準、適宜,在結構邏輯安排上能自然、切合。為此,在改編過程中經常會利用刪減、添加、合并、重組、調序等改編技術,對教材資源進行深度重構,以形成完整、準確、全面的新情境材料。誠如案例便是對原有材料做了不同程度且適切的處理。

綜上所述各原則,實為指導新教材資源重構的規范性要求和操作性指南。在二輪歷史復習中,我們要緊緊依托教材資源,運用好主題性等原則,對教材資源加以科學重構,并形成全新的教學情境素材。這是新時代歷史教師教學水平和專業素養提升的極大體現,是對社會普遍出現冷落歷史教材和追捧教輔亂象的有力回擊,是新高考落實考查歷史統編教材的內在需求,是國家全面深入貫徹基礎教育高中歷史課程改革和實現立德樹人教育任務的重要內容。

【注釋】

[1] 中國高考報告學術委員會編:《高考試題分析(2024)·歷史》,北京:現代教育出版社,2023年,第7頁。

[2] 中華人民共和國教育部制定:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:北京師范大學出版社,2020年,第10、63頁。

[3] 教育部考試中心編:《中國高考評價體系說明》,北京:人民教育出版社,2019年,第37頁。

[4] 榮孟源:《史料和歷史科學》,北京:人民出版社,1987年,第9頁。