基于情境學習理論的專遞課堂教學探究

劉天平 潘嘉穎

[摘 要] 專遞課堂作為一種創新的教學方式,旨在促進鄉村義務教育優質均衡發展,并回應高質量課程體系建設的時代需求。通過深度創設真實的學習化情境,專遞課堂為解決互動頻率不高、實踐性較弱等問題提供了可能。而基于情境學習理論的專遞課堂教學,著重探討專遞課堂在偏遠地區薄弱學校與城區學校同步教學活動中的應用,其基本特征包括交互性和彌補性。通過融入情境學習理論,專遞課堂教學實踐以現實學習情境的創設為核心,以激發師生參與互動實踐為學習本質,借助知識專遞的過程,建構專遞課堂教學評價新機制,從而有效開展高質量的常態化專遞課堂教學活動,最終實現優質教學資源共享。

[關鍵詞] 專遞課堂教學;鄉村學校;情境學習理論;學習動機

[中圖分類號]G623.2[文獻標志碼] A[文章編號】1674 - 6120( 2024)06 - 0044 - 12

科技引領和教育革新有助于鄉村教育的振興與發展。鄉村學校運用專遞課堂教學成為落實國家教育發展、鄉村教育振興的一項重要舉措。自2002年12月20日在中國教育電視臺召開的“基礎教育同步課堂”現場會中“專遞課堂”被提及開始,關于專遞課堂教學的研究在不同地區、不同學段均有涉及,主要為專遞課堂的教學現狀、鄉村學校運用專遞課堂教學的問題解決和發展方向等。當前,在教學研究范圍內,專遞課堂教學還處在發展初期,許多鄉村學校開始探索運用專遞課堂教學的基本方法,然而,由于其課堂情境創設落實還不到位,如信息化設備配備不齊、教師資源不足等,導致主分課堂師生之間互動存在延遲、課堂互動性不足、分課堂學生課堂臨場感不強、課堂教學內容針對性不強等問題。研究發現,情境學習理論強調交互性和補償性[1],與專遞課堂教學之間存在較強的契合點。情境學習理論運用在專遞課堂教學中,為解決當前專遞課堂互動頻率不高、實踐性較弱等問題提供了可能。

一、基于情境學習理論的專遞課堂教學的基本內涵

(一)情境學習理論的基本內涵

1990年前后,美國加利福尼亞大學伯克利分校的讓·萊夫(Jean Lave)教授和獨立研究者愛丁納·溫格(Etienne Wenger)提出了情境學習理論。情境學習是指在需要學習的知識或技能的應用情境中學習。情境學習理論提出了兩個核心概念,即“實踐共同體”和“合法的邊緣性參與”[2]。也就是說,每一位學習者在有經驗參與者的指導下參與特定情境中的實踐活動,從“邊緣參與”過渡到“深入地合法地參與”,相互之間組成實踐共同體深度完成學習任務。

(二)專遞課堂的基本內涵

專遞課堂是一種創新的教學模式。專遞課堂強調專門性,主要針對農村薄弱學校和教學點缺少師資、開不出開不足開不好國家規定課程的問題,采用網上專門開課或同步上課,利用互聯網按照教學進度推送適切的優質教育資源等形式,幫助其開齊開足開好國家規定課程,促進教育公平和均衡發展[3]。偏遠地區的薄弱學校運用專遞課堂教學,指的是薄弱學校與城區學校之間利用互聯網等高新信息技術搭建網絡資源共享平臺,薄弱學校分課堂借助此平臺連接城區學校主課堂進行同步教學,城區學校主講教師與薄弱學校教師緊密配合,專門為薄弱學校學生傳授不同學科的優質課程,解決薄弱學校開不出開不足開不好課程的難題。與此同時,主分課堂師生之間存在實時互動,這充分體現出專遞課堂教學的優勢。

(三)情境學習理論中的專遞課堂教學

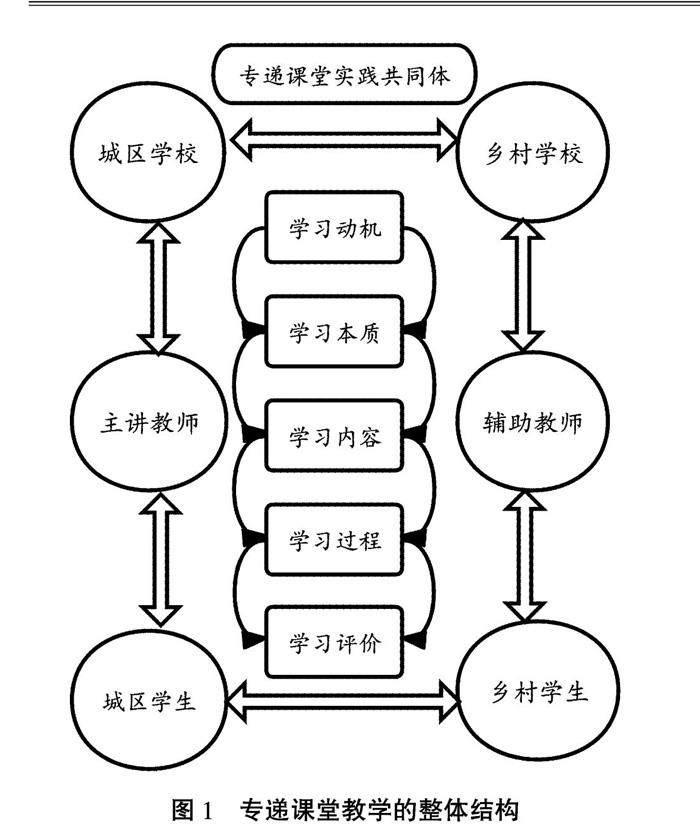

在偏遠地區的薄弱學校由于遠離市區、地域復雜等原因往往教育資源匱乏,鄉村學生無法接受到與城區學生同樣的優質教育課程,因此在其專遞課堂教學中尤其需要創設與城區中心學校同步的課堂情境。通過對情境學習理論、專遞課堂基本內涵的闡釋,結合實際應用場景,可以把基于情境學習理論的專遞課堂教學理解為偏遠地區薄弱學校在與城區學校進行同步教學活動過程中需要根據不同主題的課堂創設真實的學習化情境。有學者把情境學習理論分為學習動機、學習本質、學習內容、學習過程、學習評價等五個方面[4]。這五個方面也可以視為專遞課堂教學的整體結構。因此,這五個方面都不是單獨存在的,而是相互關聯、互相滲透的,需要各級參與主體共同建設,按照既定的順序進行。基于情境學習理論的專遞課堂教學是一種創新性教學模式,其核心理念是強調“深入地合法地參與”,即創設真實的學習情境的過程,其整體結構如圖1所示。

首先,由“學習動機一學習本質一學習內容一學習過程一學習評價”組成的專遞課堂教學過程揭示了建構的層次,是教育教學的實踐主線;其次,由“城區學校一鄉村學校”形成兩端連接點,其間“主講教師一城區學生一鄉村學生一輔助教師”互相配合、互動協作以形成協作機制;再次,基于制度支持、互聯網等科學技術實施跨區域同步開課,實現真實的學習化情境再現;最后,在情境學習理論的基礎上,展開專遞課堂教學實踐,形成“專遞課堂實踐共同體”,并通過一系列相關措施促進師生深度參與其中,提高教學質量。

二、基于情境學習理論的專遞課堂教學的基本特征

在農村薄弱學校和教學點因其地理位置偏遠、教育資源緊缺,導致其教學質量相對較差。因此,依據情境學習理論運用專遞課堂教學有著極其重要的作用,可以實現優質教學資源共享,解決課堂情境創設不夠真實等問題。不同于行為主義、認知主義學習理論,情境學習理論自提出之日起就非常關注“提供有意義的學習并促進知識向真實生活情境轉化”,學習的隱喻也從“學習是知識的建構,是意義的制定”轉向了“學習是社會協商”,將學習活動帶入具體的社會文化情境當中加以考察[5]。而鄉村學校運用專遞課堂教學同樣需要創設與傳統課堂類似的真實的學習情境,從而呈現出交互性、補償性兩個顯著特征。

(一)交互性

情境學習理論認為,知識不是抽象的,而是基于社會情境的人類實踐行動,是個體與環境、個體與個體在交互過程中建構的一種交互狀態[6。與傳統的線下課堂相比較,基于情境學習理論的專遞課堂教學更加注重“交互性”,不同地域的學校之間、師生之間、生生之間形成交互,創設真實的學習情境讓師生互動不受地域的限制,在課堂教學中呈現出更好的效果。基于情境學習理論的專遞課堂教學的交互性是指在課堂中“人與環境”“人與人”之間相互作用、相互影響的過程,是影響課堂教與學質量和效果的重要因素[7]。本文所指的“交互性”體現在創設真實的教學情境,即體現在同步互動課堂之中。事實上,在探索專遞課堂教學如何在鄉村學校運用的過程中,初期的專遞課堂教學出現了缺乏學習情境化的問題,如云南省昆明市宜良縣[8]、玉溪市華寧縣[9]、湖北省崇陽縣[10]等地區部分學校運用專遞課堂教學時都存在此問題。以甘肅省隴南市徽縣第四中學為例,在部分學科課堂中,教師多采用直接講授的方式,師生之間缺乏有效的交流與互動,存在一定的距離感[11]。總而言之,相對于傳統的線上課堂而言,基于情境學習理論的專遞課堂教學是一種更加適合鄉村學校、偏遠地區薄弱學校提升教育教學效果的教學模式。專遞課堂教學的目的不是單純地以線上課堂為載體傳授知識,而是全方位、多層次、多角度地共享“師資力量”與“課程資源”,實現即時互動的“雙師”課堂。

情境學習理論下的專遞課堂教學就是基于信息技術與現有的優質學校教育資源創設真實的師生互動的學習化情境,通過互聯網、流媒體等網絡信息技術搭建視頻直播傳輸平臺,打破時空界限,建立起教學點與優質學校之間的聯系。將資源共享范圍擴大到學校場域外,經過學校間的通力合作,共享更多的優質學習資源[12]。例如在課堂中,5G網絡保障主分課堂兩端同步板書、同步指導、同步練習與交互等,增強臨場感,輔助教師在課堂觀察量化表上記錄學生學習情況,課后就上課存在的真實問題開展教學研討,做好學生學習的“支架”[13]。而情境學習理論指出了情境學習的重點是為學習者提供真實的知識應用場景,在真實或模擬的情境下組織教學,并要求學習者參與具體、真實的任務,使其能夠掌握解決現實問題的知識和技能14]。由此可見,情境學習理論應用于專遞課堂教學的指向性明確,聚焦于創設真實的師生互動的學習情境,主講教師與輔助教師可以結合情境學習理論來深度創設專遞課堂教學中的學習情境。

(二)補償性

一方面,情境學習理論指明了建構真實學習情境的過程,打破了時空的限制,依照實際情況制定出合適的解決方案,在一定程度上彌補了鄉村學校及偏遠地區薄弱學校教育資源短缺的問題。另一方面,在鄉村學校運用專遞課堂教學可以即時關切教學點學生的心理發展。通過同步互動課堂的形式,教學點學生可以與外界進行溝通交流,主講教師也能在教學過程中關注到教學點學生的學習表現與心理發展情況,及時對教學點學生進行積極的心理輔導等,對解決偏遠地區留守兒童的心理問題具有積極作用。

可見,基于情境學習理論的專遞課堂教學具有補償性。主講教師在教學過程中將其所在學校的教學理念、教學思想、教學評價等融人教學過程中,不僅幫助教學點學生提升學習的效果,還能關注到學生的個性與共性,打開教學點學生的視野,使他們與外界互動交流,彌補心理落差。因此,基于情境學習理論展開教學,是把專遞課堂教學作為推進學校教育教學改革創新的重要方法,如基于專遞課堂教學模式的主輔教師同時教學、多個課堂跨區域在線開課、主分課堂知識專遞等。著眼于將情境學習理論應用于專遞課堂教學,對提升鄉村學校的教學質量、促進教育公平具有重要的推動作用。

三、基于情境學習理論的專遞課堂教學的整體設計

現階段,專遞課堂教學處在不斷更新理念、優化程序、完善機制的過程中,需要在實踐中建構更深層次、更適切的教學模式。因此,借鑒應方淦和高志敏等對情境學習理論的應用解讀[4],各級政府、各職能部門間進一步完善專遞課堂教學在鄉村學校及偏遠地區薄弱學校的運用過程至少還包括兩個方面:一是掌握情境學習理論指導專遞課堂教學的深刻內涵,二是構建基于情境學習理論的專遞課堂教學的實踐共同體。這個過程可以在確定動機前實施,也可以貫穿于建構實踐共同體的整個過程。

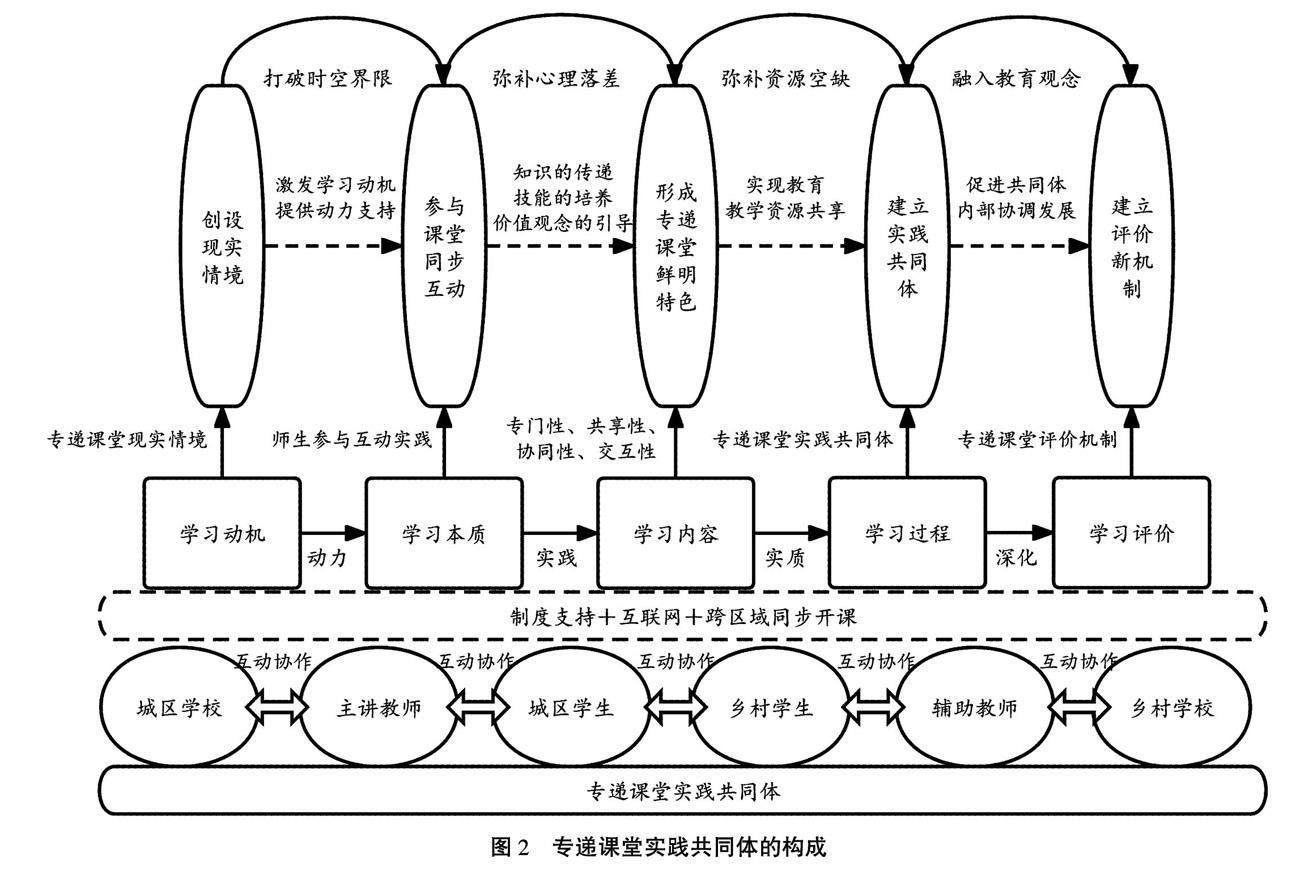

因此,基于情境學習理論的專遞課堂教學是以“確定學習動機”為前提,將學習情境理論與專遞課堂教學整體結構適切融合,以進一步完善鄉村學校及偏遠地區薄弱學校專遞課堂教學為目標,以在教學過程中創設真實的學習情境為主要任務,形成以“城區學校一主講教師一城區學生一鄉村學生一輔助教師一鄉村學校”為主體的專遞課堂實踐共同體,如圖2所示。

(一)學習動機:源自專遞課堂教學的現實情境

情境學習理論對于專遞課堂教學的運用具有促進作用,鄉村教師應該積極了解情境學習的動機,在對情境學習理論有所認識的基礎上,進一步實踐運用,創設好專遞課堂教學的現實情境。學習動機與其所在情境緊密聯系,鄉村學校學生的學習動機是在專遞課堂教學的現實情境下推動發展的,源自其真實的現實情境,為提高鄉村教育教學質量提供支持服務。因此,在專遞課堂教學的運用初期,應加強對專遞課堂教學現實情境的創設。鄉村學校和城區學校可以通過跨區域同步開課、搭建專遞課堂教學平臺、“雙師”在線教學等方式創設專遞課堂教學的現實情境;促進鄉村教師適應并創新運用專遞課堂教學,激發鄉村學生內在的學習動機,為實現專遞課堂教學在鄉村學校的進一步推進與運用提供動力支持。

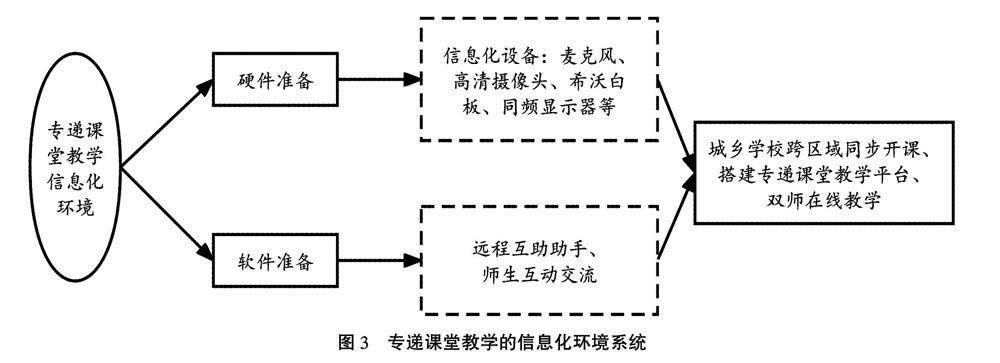

確立學習動機的前提是需要創設關于專遞課堂教學的真實情境,包括硬件環境和軟件環境的準備。在這樣虛實結合的環境下展開的學習變得開放且易于控制[15]。圖3是由硬件和軟件構成專遞課堂教學的信息化環境系統。下面以統編版語文教材五年級上冊《山居秋暝》一課為例,展開基于情境學習理論的專遞課堂教學。

主分課堂所在的學校提前準備好相對應的信息化設備,在主課堂與分課堂都裝有高清攝像頭與適切的同頻顯示器,用于實現課件等同步展示,主講教師借助麥克風進行授課,專遞課堂教學通過專有的平臺連接主分課堂的教師與學生。此外,在語文課堂《山居秋暝》的學習中,主講教師、主課堂學生、輔助教師和分課堂學生通過遠程互助助手進行實時互動,讓分課堂學生感受到真實的學習情境,引導學生投入課堂[16]。

新課講授之活動一“觸摸詩歌意境”

師:品讀自然山水,感受詩意哲學,今天這節課我們就一起走近王維,走進王維的詩歌。

主課堂與分課堂學生舉手介紹王維。

師:老師在搜集王維的資料時,發現他創作詩歌的一些秘密,大家想知道嗎?我們一起先讀王維的幾首詩,相信大家也能發現其中的秘密。

學生回答,教師課件同步展示。

師:讀完這幾首詩,你會發現它們有什么共同之處?

師生一同探討問題:“詩中有畫”“詩中有情”“詩中有禪”。

策略分析:此處通過創設情境激發學生內在的學習動力。借助主分課堂信息化設備同時展示課件,且在主分課堂中學生實時與教師進行互動。真實的學習化情境能營造積極向上的學習氛圍,在主分課堂中教師時刻關注學生,與學生互動,讓學生產生來自于專遞課堂的學習動力,能夠迅速投入到語文學科學習中,提高學習效率。這充分體現了專遞課堂能實現遠距離情境教學的特征。

(二)學習本質:參與專遞課堂同步互動的實踐

學習本質是指教師與學生在專遞課堂教學運用過程中,借助所創設的真實學習情境充分理解并有效參與課堂的同步互動,從而獲取知識與技能,但低效的同步互動會使學生學習積極性下降。專遞課堂教學作為一項創新性的教育教學模式,其表現特征中的交互性在專遞過程中起關鍵作用。一是知識的傳遞,即主講教師與鄉村學校學生課堂在線互動,營造和諧的課堂氛圍,提高學生對知識的掌握程度,開闊學生的視野。二是技能的培養,即在開課過程中師師、師生、生生同步互動,可以培養學生的溝通技能,養成健康的品格和良好的性格。三是價值觀念的引導,即通過同步互動引導學生形成正確的價值觀、人生觀和世界觀。

在語文課堂《山居秋暝》的學習中,主講教師先借助“激趣導入”吸引學生興趣并提出問題請學生回答,接著在新課講授中多次與學生進行互動。

新課講授之活動二“反復誦讀,有聲有味有韻”

師:下面我們一起來玩一個“朗誦”小游戲。你覺得王維這首詩應該怎么讀才能讀出那種寄情山水的感情和作者追求高潔的人格志向的感情呢?你覺得按字音、節奏、韻味、意韻來讀,你會怎么讀呢?請同學們盡情展現自己的朗讀才華,有誰想要上來挑戰一下的?挑戰完后可以“開火車”繼續點一位同學接著上臺朗讀,看誰讀得更好。(兩個學校的教師分別請一位學生到屏幕前進行朗讀)

學生按要求進行游戲。

師:兩位同學太棒了,我們把掌聲送給他們。

策略分析:此處使用了互動游戲的方法。在前面學習的基礎上增加一個互動游戲可以促進學生對詩詞的理解與鞏固。另外,對參與朗讀小游戲以及積極配合、表現優異的學生進行鼓勵,使其懂得不管在學習還是生活中都要勇于挑戰自我,以強化學生正向行為的出現。

新課講授之活動三“對比古詩,感受‘靜”

師:讀完之后整首詩給你什么樣感受?用一個字或者詞來形容。

學生回答,教師課件同步展示。

師:對比李白、杜甫、白居易之詩景,感受《山居秋暝》詩之“靜”。

課件同步展示李白、杜甫、白居易之詩景。

師:自己靜靜地再讀一讀、找一找,詩中哪一句讓你有這樣的“靜”的感受?

學生回答,教師課件同步展示。

師:同學們剛才說到了自己感受到靜的詩句,但老師發現詩句里分明有好多動態的畫面。這么多動態的詞,怎么就顯得靜了呢?

學生回答,教師課件同步展示。

師:通過以上的對比學習,我們知道了“蟬噪林逾靜,鳥嗚山更幽”。這就叫:以動襯靜,動靜結合。

策略分析:此處使用了提問引導法。恰當地進行課堂提問是實現師生互動、雙向交流的常用方法。當教師提出問題時,往往會使學生的注意力處于高度集中狀態,通過教師的設問,引發學生思考,促使學生主動學習。

鄉村學校及偏遠地區薄弱學校的分課堂學生也渴望與主講教師、主課堂學生互動交流,但若沒有充足的課程準備條件,就會讓他們沒有互動的強烈沖動,使課堂參與度低,課堂效率不高。而基于情境學習理論的課堂同步互動通過影響課堂氛圍、課堂效率等直接使專遞課堂教學的運用效果得到提升,并且對學生的個性化成長有一定的促進作用。因此,在學習本質上需要將專遞課堂教學融人情境學習理論,讓師生積極參與同步互動的過程,在實踐中學習知識。這是專遞課堂“專遞”教學內容的主要過程。在同步互動過程中,教師只能通過實踐掌握和提升專遞課堂教學技能,以檢驗理論與實踐之間的差距,提高教學效率。

(三)學習內容:具有專遞課堂鮮明的特性

學習內容即在鄉村學校運用專遞課堂教學時應該利用專遞課堂鮮明的特性來開展教學活動,跨區域專遞教學內容。專遞課堂因其具有特殊的專門性、共享性、協同性、交互性,而與其他傳統課堂有所區別。專門性,即專遞課堂教學的運用是專門面向鄉村學校等薄弱地區學校而開展的;共享性,即主分課堂學生知識共享、主輔教師教學資源共享等;協同性,即城區學校與鄉村學校同時同步開課,共同構建學習共同體;交互性,即城區主講教師與鄉村學校學生在線同步交流互動。在課堂學習過程中,教師教學、學生學習的內容應該具備專遞課堂鮮明的特性,實現教育教學資源共享,實現對鄉村學校學生正確價值觀的引導。

在《山居秋暝》一課中,是以學生熟悉的唐代詩人王維的詩歌特點“詩中有畫,畫中有詩”為切入點進行引導。按照專遞課堂教學模式設計,通過引導主分課堂學生了解近體詩的常識,掌握詩歌誦讀的基本方法、節奏、韻律,把握重點詞語,并且反復吟誦、聯想品味,了解詩人的精湛構思和獨特風格,體會作者的思想感情和作品的深層意蘊,鼓勵學生充分發揮想象力,使主分課堂學生能夠品味到中國文化的精華,感受唐詩的情感美和音韻美,從中受到中國古典詩詞的熏陶。

結合上述課文分析,以《義務教育語文課程標準(2022年版)》為依據,可將本節課的教學目標分為:

(1)有感情地朗讀古詩,背誦古詩,會寫“孫”字。

(2)通過朗讀和想象,體會詩詞內容和詩人情感,體會詩中的靜態描寫和動態描寫,為寫好景物的變化打下基礎。

(3)培養學生閱讀古詩詞的興趣和對古詩詞的熱愛之情,養成課外積累古詩詞的好習慣。

本節課的教學重難點分別是:

(1)重點:學生能夠借助注釋,體會詩句中的靜態描寫和動態描寫,想象詩句描繪的景象。

(2)難點:學生能夠想象詩句描繪的畫面,感受王維寄情山水、樂于歸隱的情趣。

策略分析:貼切的學習目標是引導學生正確獲得知識的關鍵之處。當教師在教授《山居秋暝》這一課時,三維學習目標明確,重點突出了專遞課堂教學實踐內容鮮明的特性之一——專門性,有針對性地為分課堂學生專門開設了主題鮮明的語文詩詞課,激發學生對中國古代詩詞的學習興趣,進而幫助學生提高文學知識。

(四)學習過程:建立專遞課堂實踐共同體

學習過程是城區學校與鄉村學校、主講教師與輔助教師、主分課堂學生共同構建起專遞課堂實踐共同體的學習過程。在這個過程中,實踐主體將實現從獨立體到共同體的轉變過程。與傳統課堂的參與主體相比,鄉村學校運用專遞課堂教學的過程中會遇到更多的困難。各級教育部門、學校等需要達成創新教育教學模式的共識,構建專遞課堂實踐共同體。在構建過程中要緊扣堅持實踐導向和問題導向是實踐共同體可持續發展的重要原則[17]。

建立專遞課堂實踐共同體時,在理解學習動機、學習本質、學習內容的基礎之上,根據城區學校與鄉村學校的異同點進行實際對比分析,需要結合專遞課堂教學內容制定相關運行或管理制度,在專遞課堂教學運用過程中所出現的問題應視為制定解決對策的導向。專遞課堂實踐共同體的建立會促進共同體內部的協調發展,通過不斷實踐促使專遞課堂教學創新。當專遞課堂實踐共同體與鄉村教育融合時,會有效提高鄉村教育教學質量。

在《山居秋暝》教學中,在學校制度和信息化設備的支持下,主講教師與輔助教師協同工作任務細分表明確了各自的教學任務,且每一環節都環環相扣,主輔教師配合默契,主分課堂學生在專遞課堂教學中積極參與,課后形成評價體系,即流暢地實現了“專遞課堂實踐共同體”的學習任務。

在課前準備的環節中,主講教師需要準備好上課需要用的課件并確認課件可放映,輔助教師需要檢查好學生本節課要用到的教材并視情況強調上課秩序。

在導入環節中,主講教師先出示一副對聯“亦詩亦佛,佛性為詩,詩人佛境;半隱半仕,仕不礙隱,隱在仕林。”請主分課堂的學生猜猜這副對聯寫的是哪位詩人,學生對其表示好奇并積極回答,主講教師順勢引入課題,并進一步引導學生進入課文,輔助教師負責紀律的維持。

在新課講授環節的活動一中,主講教師進行提問并請幾位學生回答,輔助教師配合主講教師的點名邀請學生回答問題;在新課講授環節的活動二中,主講教師介紹規則并組織開展游戲,輔助教師選擇一位學生進行游戲;在新課講授環節的活動三中,主講教師進行提問并請幾位學生回答,輔助教師配合主講教師的點名邀請學生回答問題;在新課講授環節的活動四中,主講教師讓學生通過小組合作的形式給所出示的每幅繪畫作品擬名字,輔助教師負責維持班級紀律。

在任務發布環節中,學生按照要求畫出自己所體會到作者筆下“靜”的繪畫作品,主講教師先說明作業要求與注意點,并且提醒學生關注作者的情感表達進行想象創作,輔助教師在維持紀律的前提下關注學生的創作情況。

在展示評價環節中,主講教師可提醒輔助教師收集學生成果,輔助教師需要將已經完成的學生作品拍照上傳。然后,主講教師根據課堂剩余時間選擇幾位學生介紹自己的作品,在此過程中注意引導,輔助教師配合主講教師點名并維持課堂紀律。最后,主講教師對本節課所學習的內容進行總結。

本節課結束后,主講教師應及時進行學情回收:了解學生的作品完成情況,并收集作品,詢問課堂過程中存在的問題。輔助教師對主講教師遺漏的作品評價進行補充,另外也需要及時做好學情反饋:向主講教師反饋學生學情,并告知教學環節中需要注意或調整的地方。

(五)學習評價:建構專遞課堂評價新機制

專遞課堂教學在鄉村學校試點的基礎上,就專遞課堂效果不佳、課堂效率不高、課堂效益不好、教師教學積極性不強等問題而需重新建構新的評價機制。建構專遞課堂評價新機制,可以把握新時代的發展背景以及專遞課堂的特性,新的評價機制可以切實提升教師的教育教學水平和教研能力,通過不斷反思和改進教學方式促進教學質量提升,從而縮小城鄉差距,達到教育均衡發展的目的。為確保專遞課堂教學持續運用,需要深化專遞課堂教學理論與實踐改革。如《山居秋暝》展示評價環節:

1.展示

輔助教師將已經完成的學生作品拍照上傳。

2.評價

請學生介紹自己的作品,可從內容、色彩、為什么有這樣的感悟和設計等方面進行說明,進一步鞏固學生對詩詞的深層次理解。

教師對本節課的內容進行總結。

策略分析:展示性評價:給學生提供展示的機會,將自己的成果充分展示出來,有助于讓學生更全面地了解自己,同時也可以鍛煉學生的語言表達能力。此過程中不要求學生使用多么專業的語言,鼓勵學生勇于表達即可,同時教師適當給予點評。

在專遞課堂教學實踐中不斷總結經驗,基于情境學習理論形成系統性的專遞課堂教學評價新機制,可依據評價對象如主講教師、輔助教師、主課堂學生、分課堂學生、管理人員等制定相應且詳盡的評價標準并形成規范的評價體系。如對分課堂學生進行學習評價,可從其對專遞課堂教學的適應性、臨場感、學業情緒、課堂表現、學習力、學習績效等多方面進行評價,且運用智能化信息設備及軟件等進行智能檢測評價,并上傳系統統一分析,然后反饋給主講教師和輔助教師。針對學生的評價進行分析,且讓主講教師和輔助教師也意識到自身教學中還存在哪些不足,不斷改進優化教學方式并有針對性地展開積極的措施以幫助學生成長,進一步提高教學質量。運用情境學習理論可以為解決專遞課堂的“去情境化”問題提供很好的思路和方法。通過模擬真實的環境、層層遞進促進學生的互動與合作以及促進學生主動建構知識,提高學生的學習效果和自主學習能力。

四、結語

在鄉村學校運用專遞課堂教學是促進鄉村教育振興的需要,是推進教育公平和優質均衡發展的需要,更是助力國家人才培養的需要。本文以統編版語文教材五年級上冊《山居秋暝》一課為例,根據情境學習理論的定義借助信息化設備等條件依照不同主題的課堂創設真實的學習化情境;依據專遞課堂教學專門性的特征,圍繞學習本質確立每課學習目標;在教學過程中充分發揮專遞課堂教學的“專f-]性傳遞”的鮮明特色;將學習內容實現雙重共享;在評價環節緊扣課堂,依據評價對象實施詳盡的且相互聯系的評價及反饋。當然,基于情境學習理論的專遞課堂教學的完善遠不止于此,還需要更進一步地掌握情境學習理論與在鄉村學校及偏遠地區薄弱學校教學的深刻聯系,探究情境學習理論如何在鄉村學校的專遞課堂教學中克服實際困難。盡管現階段鄉村學校運用專遞課堂教學面臨許多困境,但是可以通過一系列策略來突破困境。如各級教育部門可以完善切合專遞課堂教學方案,為專遞課堂信息化運用提供合理化指引,加快主體協作一體化;創設學習情境化專遞課堂,加強師師、師生、生生互動,關注學生心理,培養和諧的師生關系;重視課堂管理,整合各地優質教學資源,推出科學合理的方案,確保課堂正常開展;全面完善保障機制,通過增加經費、創設平臺、出臺政策等切實保障專遞課堂教學有序化運用;優化專遞課堂評價機制,利用互聯網技術深化改革和創新,使評價機制清晰明了;在各個方面為專遞課堂教學提供政策、設施、理論等支持。

參考文獻:

[1]藍華英,宋東偉,房靜,等.情境學習理論視域 下的專業社團建設:以化學實驗室技術社團為 例[J].天津化工,2022(2):151- 153.

[2]李萌,情境學習理論的發展與教學應用研究 [J].山西能源學院學報,2023(4):31- 33.

[3]中華人民共和國教育部.教育部關于加強“三 個課堂”應用的指導意見[ EB/OL].(2020 - 03 - 05)[ 2023 - 09 - 04]. http://www. moe. gov. cn/ srcsite/A16/s3342/202003/t20200316—431659. ht- ml.

[4]應方淦,高志敏,情境學習理論視野中的成人 學習[J].開放教育研究,2007(3):10 - 13.

[5]邱德峰,王思宇,于澤元,學生素養發展為什么 要以實踐為本位:情境學習理論視角的考察 [Jl.北京教育學院學報,2023(2):66 - 72.

[6]葉海智,丁楠.關于情境學習理論與PBL的關 系的思考[J].教育探索,2007 (11):118 - 119.

[7]王萱,高婷婷,田俊,等,強交互專遞課堂設計 與師生接受度分析[J].中國電化教育,2021 (12):95 - 102,138.

[8]覃彤.高中專遞課堂輔班學生在線臨場感研 究:以云南省宜良縣Y中學為例[D].昆明:云 南師范大學,2022.

[9]王笑農,少數民族地區專遞課堂輔班師生適應 現狀及影響因素研究:基于玉溪市H學區的調 查[D].昆明:云南師范大學,2021.

[10]田曼曼,同步互動專遞課堂應用實踐研究:以崇陽縣為例[D].武漢:華中師范大學,2018.

[11]王惠玲,王曉玲,教育均衡發展背景下“專遞 課堂”運行中的問題及對策探究:以徽縣第四 中學輻射點為例[J].新課程,2022( 27):34 - 36.

[12]吳金航,何玉蘭,智慧課堂視域下學生學習: 特征、問題與發展[J].教育與教學研究,2022 (1):37 - 46.

[13]汪瀅,陳文峰,汪基德,等,“三個課堂”常態化 按需應用的縣域推進機制:以河南省葉縣教 育信息化PPP模式為例[J].電化教育研究, 2022(9):73 - 79,97.

[14]吉峰,李新春,羅驅波,多元學習理論融合視角下的業界專家協同教學模式構建研究[J].教育理論與實踐,2023(9):54 - 57.

[15]譙小兵,智慧課堂引領課堂變革:機理、表現與啟示[J].教育與教學研究,2021(8):57 -65.

[16]王碩.小學語文課堂中學生小組合作學習的案例研究[D].煙臺:魯東大學,2022。

[17]梁林梅,沈蕓,耿倩倩.信息化教學應用實踐 共同體:本土實施與機制創新:以教育部2018 年度和2019年度“教育信息化教學應用實踐 共同體”項目為例[J].中國電化教育,2022 (2):114 - 121.

(責任編輯:彭文彬)

Exploration of Specialized Delivery Classroom Teaching

Based on Situational Learning Theory-Taking the Lesson "Autumn Dusk in Mountain Dwelling" in the Fifth Grade of the Unified Chinese Textbook as an Example

LIU Tianping PAN Jiaying

(LingTan Normal University, Zhanjiang, Guangdong, 524048, China)

Abstract: As an innovative teaching method, the specialized delivery classroom aims to promote the high-quality andbalanced development of rural compulsory education and respond to the contemporary demand for the construction of ahigh-quality curriculum system. By deeply creating authentic learning contexts, the specialized delivery classroom providesthe possibility to solve problems such as low interaction frequency and weak practicality. The specialized delivery class-room teaching based on situational leaming theory focuses on exploring its application in synchronous teaching activitiesbetween weak schools in remote areas and schools in urban areas . Its basic characteristics include interactivity and com-pensatory features. By integrating situational learning theory, the teaching practice of specialized delivery classrooms iscentered around creating real-life leaming situations, with the essence of stimulating teacher-student participation in inter-active practice. Through the process of knowledge delivery, a new mechanism for evaluating specialized delivery classroomteaching is constructed, effectively carrying out high-quality and normalized "specialized delivery classroom" teaching ac-tivities and ultimately achieving the sharing of high-quality teaching resources.

Key words : specialized delivery classroom; rural schools; situational leaming theory; leaming motivation