農村小學生田徑課余訓練機制優化研究

萬仕選

【摘 要】“雙減”政策實施以來,各學校逐漸重視體育課余訓練。但在許多農村學校,體育師資力量薄弱,缺少課余體育訓練開展經驗,導致體育課余訓練效果不佳。文章依據江陰市農村小學田徑課余訓練現狀,總結訓練經驗與教訓,論述適合農村小學田徑課余訓練開展模式,為小學開展田徑課余訓練提供參考。

【關鍵詞】運動訓練 學校體育管理 小學體育

長期以來,農村學校采用“經驗式”或“粗放型”的田徑訓練機制,難以適應學生訓練發展需要。為更好地履行學校體育工作職責,完善課余訓練機制,提高體育教師訓練水平,學校應引入先進管理理念,優化運行流程,理順管理關系,推動課余訓練向體系化、標準化、精細化方向發展。以下結合江陰市農村小學的做法,論述田徑課余訓練機制的優化。

一、促成家校共建:建立田徑課余訓練管理機制

(一)管理機制及工作方式

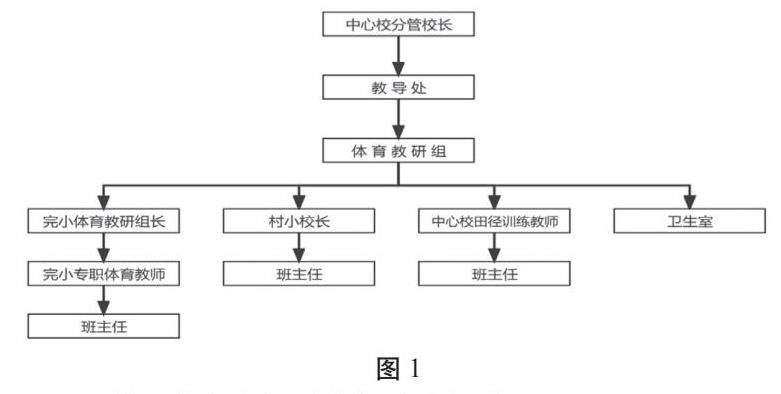

為了更好地組織田徑課余訓練,協調各方面的關系,充分發揮領導作用,更好地對全鎮學校體育工作進行計劃、實施、檢查、評定,學校可建立以鄉鎮中心小學分管校長為組長的“體育衛生管理中心組”,具體人員結構見圖1。

其工作方式主要分為以下方面:

(1)中心組定期召開由主管校長召集的田徑課余訓練會議,部署、指導訓練工作。體育教研組長是課余訓練的直接負責人、具體工作的布置者并對階段性情況定時反饋。

(2)中心校教研組長根據實際需要到各分校檢查指導訓練具體工作,解決疑難問題。

(3)在組建鎮隊的同時組建集訓教練組,每天都要召開集訓例會,當日問題當日提出解決方案。

(二)轉變家長與主課教師的觀念

傳統的教育思想觀念認為:體育訓練和文化學習就是對立的,參與訓練一定影響文化學習。

1. 消除學生家長顧慮

隊員不能及時參訓,導致教練制訂的訓練計劃無法完成。絕大多數情況是家長有顧慮,阻止學生參與訓練。主要原因:一是家長認為參加訓練會“損傷身體”;二是怕課余訓練擠壓學習時間,影響學習成績。體育教師要真誠地換位思考家長的心理,多與家長溝通,做好家長的思想工作,讓家長認識到體育與智育的相互促進作用,讓家長了解學校課余訓練的體系從而得到家長的理解和支持。

2.獲得主課教師支持

體育教師要及時了解到隊員的學習情況,文化課教師及時掌握學生的訓練動態,兩者要建立起有效溝通機制:使文化課教師 (特別是班主任老師) 在與家長交流過程中傳播“正能量”,適時給運動員“開小灶”,及時為學生因訓練或比賽缺失的課務或作業進行補習,也可安排學習成績相對優秀的學生和運動員結對學習,幫本班田徑訓練隊員整理書包和傳遞作業信息等,利用班、晨、夕會創設“榮耀時刻”,激勵隊員更好的學習和訓練,力求學生在訓練和文化學習上取得雙豐收。

二、推行以賽促練:創設條件開展多樣化訓練

(一)訓練時間安排

中心校堅持長年訓練,各分校的訓練周期約為6個月,即以4月份的鎮春季運動會為界,前2個月在各分校分散訓練,鎮運會后到中心校集中訓練4~5個月。

周一~周五早上課前1個小時,下午課后1.5小時,雙休日和節假日上午2小時,這體現了學校課余訓練的特點:不占用學習時間且充分利用學生的課余時間。

(二)比賽周期安排

作用:通過比賽可以及時檢驗學生的課余訓練成果,學生在多次的此賽中,也能夠適應比賽的環境與節奏,提高心理素質與抗壓能力。

(1)基本前提是根據江陰市常規競賽的時間安排本鎮或各校的訓練、比賽(市每年9月份或10月份舉行田徑運動會)(1月冬運會)。

(2)鎮及校比賽安排如下(這里是指選拔性比賽)。

鎮級比賽安排在4月、5月份(春季)、11、12月份(冬季),各校參賽項目設置與市里的參賽項目一致。人數是大于等于市參賽人數,組別與市級比賽一致。

校級比賽安排在秋季10月、11月份,冬季的比賽項目與市里一致,組別要多于市級比賽設立。

(3)每年舉行一次旨在選拔運動員的春、冬季運動會。

具體操作:

班級按年齡由班主任為領隊選拔并組織訓練隊員參與各分校運動會(設兩個組別);校級比賽,應兼顧參與性原則,放寬設置“高齡組”“低齡組”讓每個年級都參與比賽。

(三)訓練資料收集

1.資料內容

教練員的訓練計劃積累,如周期劃分,目標制訂,訓練方法,強度量等;隊員各項成績積累,如不同周期成績變化特點,同一運動員不同年齡,成績變化等,身體素質,機能檔案等。

2.資料作用

(1)能夠總結訓練過程中的經驗及問題并及時有針對性地調整訓練計劃。

(2)監測運動員的訓練變化,能夠有效地控制訓練,為后續新人運動員的訓練提供參考。

3.資料使用

(1)訓練計劃的調整

學校課余訓練與競技體育專業訓練存在著很大差異,現有許多訓練資料都是以競技體育專業訓練為參考制訂的,因而學校課余訓練的教練員就必須積累、總結具有學校訓練特點的方法。負荷安排法,周期分配法等要在不斷調整中完善。

(2)穩定的經過多次檢驗的訓練計劃可推廣至全鎮或下一屆訓練中去,提高訓練效率。

(3)下一任教練可以根據運動員之前的訓練方法,負荷,成績變化等,有針對性地制訂訓練計劃。

(4)同一項目隊員根據年齡選擇合適的訓練計劃。

(5)根據運動員運動成績變化,檢驗訓練計劃的科學性,合理性。

三、主張分類培養:根據學生特點分流輸送

(一)從小培養逐年篩選

根據兒童不同年齡特征,落實相應的田徑知識技能學習,為田徑課余訓練打下堅實的理論基礎(這一點不詳細論述)。目前蘇南地區都在貫徹實施《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》。

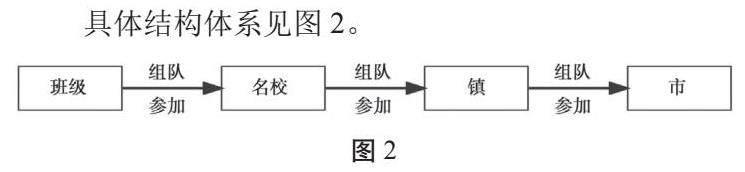

運動員選拔流程為各班選拔運動員參加校運會,各校又選拔運動員參加鎮運會,中心校再選拔參加市運會的運動員,這就調動了全鎮訓練資源,建立了完整的梯隊結構。

具體結構體系見圖2。

(二)分類輸送各盡其才

根據我市現行“輸送加分,并可回原單位比賽”政策,加之學校對學生田徑運動員發展的長遠考慮,在學生自愿的基礎上制訂以下兩個原則:

(1)文化成績優秀、運動天賦偏弱的學生:輸送至高一級(學校),延續田徑興趣,并能保證文化成績。

(2)身體素質優秀,有良好運動潛能的學生:輸送至市以上體校培訓,向專業運動員方向發展。

四、實行理論培訓:促進教練理論儲備與執教水平雙提升

提高教練員訓練水平與能力,認真貫徹科學訓練方法,能夠提高訓練效率與運動成績。

(一)理論培訓原因

教練員在田徑課余訓練中起主導作用,是田徑課余訓練的策劃者、組織者,是運動員的教育者和指導者。因此,教練員的知識和才能對于田徑課余訓練的成效有著舉足輕重的作用。

(二)人才儲備現狀

全市各鄉鎮小學有專職體育教師每個鎮只有5~9人,而學生人數在3500~4500。除中心校外,部分分校無專職體育教師,具有大專以上學歷的不足50%,且上級已多年未有田徑教練員培訓安排,因此,有必要建立鎮級培訓網絡,提高教練員的訓練水平與能力。

(三)培訓具體操作

培訓采取定期與實際需要相結合的辦法靈活進行,讓其“知其然”也要“知其所以然”。

田徑教練員必備的訓練知識包括以下幾個方面(根據實際按計劃選配到培訓中去)。

(1)一般訓練理論如身體素質的全面發展,與專項訓練理論,如短跑、壘球、跨欄等專項。

(2)體育生物學基礎理論,如解剖學、運動生理學、運動生物力學、運動醫學(損傷處理、急救方法)、運動營養學。

(3)體育社會科學基礎理論知識和體育教學法等。

(4)運動心理學,科學方法論。

除此之外,教練員要常利用便捷的信息媒體學習,不斷提升理論和業務水平。

五、建立獎懲機制:以績效激發全員參與動機

制訂和完善考核獎懲制度:獎勵是促進運動訓練的直接動力,也是促進運動訓練競賽的積極性的一個重要方面。經調查,大部分學校都是把考核獎勵機制停留在精神層面上,久而久之削弱了各帶隊教練、參賽隊員以及隊員所在班級教師的積極性。

筆者所在鎮實行的獎勵措施切實起到了積極的作用:

(1)“教代會”審核通過了體育教師帶隊參加上級教育行政主管部門比賽獎勵辦法。其中按級別規定了田徑帶隊教師的獎勵方式、獎金數額。

(2)校長室按照慣例根據隊員的貢獻程度和訓練出勤指標,量化考核,給學生頒發獎金和獎品。

(3)對于隊員所在班級的學科教師(語文、數學、英語等)根據隊員數量分別給予獎勵。

六、完善后勤保障:創造良好的訓練條件

學校要高度重視后勤保障機制,解決訓練“后顧之憂”,方可讓其全身心投入訓練。

(1)設立體育專項資金,確保田徑訓練經費,如日常訓練和比賽經費等的投入。

(2)具有良好的設施設備場地、器材、服裝、專業鞋等。

(3)提供營養的訓練食材,如比賽食品、飲水等。

七、加強醫務監督:保證訓練健康進行

田徑課余訓練要注重醫務監督,訓練中有一些不可預見的突發意外事件,需要正確、及時地處理,使得損傷降到最小。

(1)學校需配備專業的校醫,具有良好的醫學知識和良好的醫護能力。

(2)儲備必須的醫療設備和藥品,如急救箱、紗布、夾板、碘伏、云南白藥、酒精棉球等。

(3)體育教師要學會運動損傷地基本知識與簡單的急救方法,并能識別隊員身體健康狀況并采取措施。

綜上所述,學校需要不斷優化和完善課余訓練機制,促進農村小學田徑訓練水平和質量不斷提升。

【參考文獻】

[1]張瑞林.體育管理學(第3版)[M]. 北京:高等教育出版社,2015.

[2]于海.農村青少年田徑體育訓練與教學[J].核農學報,2021(2).

[3]余維立.對田徑訓練理念的認識與探討[J].北京體育大學學報,2017(6).