高校智能制造專業(yè)課程思政教學改革實踐

劉清濤 葉敏 賀朝霞 呂景祥 張富強

摘? 要:智能制造專業(yè)的設置具有特殊的歷史背景和時代使命,如何通過課程思政改革培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞闹悄苤圃烊瞬攀且豁椫匾蝿铡榇耍治鲋悄苤圃鞂I(yè)課程思政存在的問題。從課程思政教學改革的總體設計、教學模式、學習效果評價體系三個方面論述智能制造專業(yè)課程思政的教學改革實踐,并以智能制造導論為例,闡述如何設計課程思政教學內(nèi)容。最后,介紹取得的育人效果。該專業(yè)對課程思政建設的探索和實踐可為新時代其他理工科專業(yè)建設提供借鑒與思考。

關(guān)鍵詞:課程思政;智能制造專業(yè);教學改革;評價體系;價值塑造

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)17-0130-04

Abstract: There is a special historical background and era mission to establish the intelligent manufacturing major, while it is an important task to cultivate intelligent manufacturing talents with both morality and talent through ideological and political theories teaching in all courses (IPTTIAC) reform. For this purpose, problems of IPTTIAC were firstly analyzed for the intelligent manufacturing major. Afterwards, the teaching reform practice of IPTTIAC in the intelligent manufacturing major was discussed from three aspects such as overall design, teaching mode, and learning effectiveness evaluation system. Taking Introduction to Intelligent Manufacturing as a typical case, it elaborates on how to design the content of IPTTIAC. Finally, the educational effects achieved were introduced. The series of explorations and practices of IPTTIAC in this major can provide reference and reflection for the construction of other science and engineering majors in the new era.

Keywords: ideological and political theories teaching in all courses(IPTTIAC); intelligent manufacturing major; education reform; evaluation system; value shaping

近年來,習近平總書記在多個場合發(fā)表了一系列課程思政重要論述,指出要堅持把立德樹人作為中心環(huán)節(jié),把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現(xiàn)全程育人、全方位育人,努力開創(chuàng)我國高等教育事業(yè)發(fā)展新局面[1-2]。2020年5月,教育部印發(fā)《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[3],要求全面推進高校課程思政建設,發(fā)揮好每門課程的育人作用及提高高校人才培養(yǎng)質(zhì)量。與此同時,基于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)的全球制造業(yè)發(fā)展格局發(fā)生了重大變化,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯[4]。2015年5月,國務院印發(fā)了《中國制造2025》發(fā)展戰(zhàn)略[5],指出要把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向,完善人才需求預測預警機制,深化高校智能制造人才培養(yǎng)的供給側(cè)改革。在此背景下,各高校落實立德樹人根本任務,圍繞智能制造專業(yè)培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人這一根本問題,積極探索智能制造專業(yè)課程思政建設的改革路徑。

智能制造要考慮的問題不再是單一的制造問題,還涉及制造與環(huán)境和社會之間的相互影響。智能制造專業(yè)以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的機械制造工程創(chuàng)新人才為目標,人才培養(yǎng)應該面向未來,不但要具有良好的道德情操、更要具有國際視野和家國情懷。智能制造專業(yè)順應了制造業(yè)自動化、信息化、智能化的發(fā)展趨勢,制造技術(shù)的發(fā)展歷程和技術(shù)變革蘊含著深刻的馬克思辯證唯物主義哲學觀點[6]。智能制造層出不窮的技術(shù)進展體現(xiàn)了銳意進取的創(chuàng)新精神和精益求精的工匠精神[7]。我國制造業(yè)由小到大、由弱到強的發(fā)展歷程昭示著中國特色社會主義道路的優(yōu)越性。傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)型的寶貴機遇和巨大挑戰(zhàn)激勵學生“科技報國”的情懷和使命擔當。因此,根據(jù)智能制造產(chǎn)生的時代背景,以及系統(tǒng)涉及的使能技術(shù)需求,客觀上要求智能制造人才所具備的基本能力,既包括學科交叉復合知識體系融會貫通的創(chuàng)新能力,更要具備實現(xiàn)“制造強國”所必需的工程社會意識和愛國敬業(yè)的家國情懷。

一? 智能制造專業(yè)課程思政存在的問題

(一)? 智能制造人才培養(yǎng)重知識傳授,輕價值塑造

在當今“互聯(lián)網(wǎng)+”的環(huán)境下,學生獲取各種知識的渠道多樣,內(nèi)容雜亂,缺乏有效的監(jiān)督引導,導致一些學生缺失理想信念,在關(guān)乎國家利益的大是大非面前沒有正確的立場,這在客觀上要求在智能制造新專業(yè)設置時,要更加注重發(fā)揮思政育人的作用。但很多高校在智能制造專業(yè)培養(yǎng)方案設計中,低年級的思政課承擔著思政育人功能,而高年級的制造類課程則只關(guān)注專業(yè)知識講授。這種思政課育人和專業(yè)課授業(yè)二元分離的結(jié)構(gòu),難以很好地實現(xiàn)知識傳授和價值塑造同向同行。思政教育與專業(yè)教育要緊密結(jié)合、同頻共振,共同發(fā)揮協(xié)同育人效應。

(二)? 對智能制造的內(nèi)涵認識不深,導致思政元素融入突兀,育人效果不佳

智能制造作為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主攻方向,具有良好的發(fā)展前景。近些年來,各高校爭相設置智能制造專業(yè),但對課程思政建設缺乏整體建構(gòu),沒有形成思政育人合力。很多教師對智能制造的內(nèi)涵認識不足,在授課時,生硬地插入思政元素,空洞說教,這種“散”而“淺”的思政現(xiàn)象,不能起到積極的育人效果。智能制造帶來了制造業(yè)深刻變革,必須要結(jié)合智能制造產(chǎn)生的時代背景和新工科教育理念,深入剖析智能制造發(fā)展的內(nèi)涵、特征、規(guī)律和發(fā)展趨勢,構(gòu)建適應新時代發(fā)展需求的智能制造課程思政育人體系、知識結(jié)構(gòu)、教學手段,為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞暮细袢瞬拧?/p>

(三)? 智能制造課程思政建設存在形式化和功利化現(xiàn)象

當前,課程思政受到了前所未有的重視。很多高校在設置智能制造專業(yè)時,對專業(yè)培養(yǎng)方案、課程大綱提出了思政融入的要求,但在評價機制上更多依靠課題項目、發(fā)表論文及各類獎項。這種形式化和功利化的評價,本質(zhì)上還是“五唯”思維在作祟。課程思政的育人理念絕不是外在強加的約束,更不能急于求成地用功利化的東西來評比。課程思政應當是專業(yè)知識和思想教育的內(nèi)在統(tǒng)一,體現(xiàn)為理論素養(yǎng)與理想信念在教學過程中的高度融合,以真理的力量和動人的情懷達到潤物細無聲的育人效果[8]。

二? 智能制造專業(yè)課程思政教學改革實踐

以知識能力并重、創(chuàng)新科學精神養(yǎng)成、顯隱性教育并舉為原則[9],圍繞教師思政能力和課程思政內(nèi)容建設兩個核心,構(gòu)建理論知識、實踐教學、工程案例三融合的課程思政教學模式。在培養(yǎng)目標—畢業(yè)要求—課程體系的完整鏈條指導下,構(gòu)建引入課程思政目標的多維度多要素學習效果評價體系。

(一)? 智能制造專業(yè)課程思政教學改革的總體設計

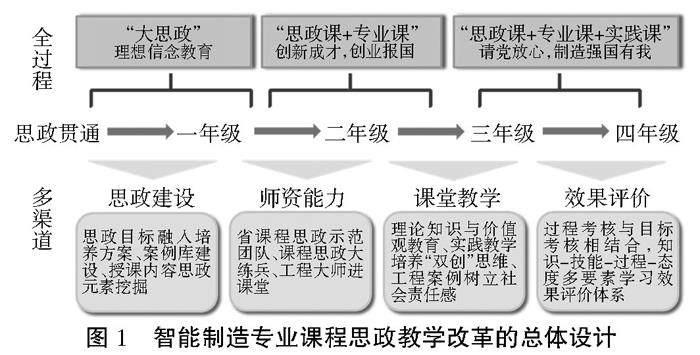

如圖1所示,從人才培養(yǎng)頂層設計入手,對智能制造專業(yè)學生進行全過程規(guī)劃:面向大一新生,圍繞民族復興理想信念教育,采用“大思政”視域下思想政治教育模式,開展新生研討課、榜樣宣講等教育活動;面向二年級學生,通過課堂教學、課外實踐活動實施課程思政,引導學生樹立“創(chuàng)新成才、創(chuàng)業(yè)報國”的雙創(chuàng)意識;面向高年級學生,將“請黨放心、強國有我”作為思政教育重要內(nèi)容,使學生認清當前嚴峻的國際環(huán)境,強化學生實現(xiàn)“制造強國”的責任感和使命感。

多渠道打造思政育人陣地,注重價值引領與知識傳授并重,將思政教育與課程教學深度融合。在專業(yè)培養(yǎng)方案中加入思政目標,在課程大綱中完善思政案例庫建設,結(jié)合課程中各章節(jié)的知識點挖掘思政元素,在知識傳授的同時,實現(xiàn)隱性教育和顯性教育的統(tǒng)一;構(gòu)建課程思政教育目標的多要素學習效果評價體系,過程考核與目標考核相結(jié)合,從知識、技能、過程和態(tài)度等維度建立融入思政教育目標的多要素學習效果評價體系。思政教學效果評價包括思政內(nèi)容考查、教師(學生)對思政效果反饋及學生成長的跟蹤評價;邀請課程思政專家對教師進行培訓,每周三下午開展課程思政大練兵活動,每位教師結(jié)合所授課程進行課程思政講解,其他教師進行點評,通過這些活動切實提高教師專業(yè)技術(shù)水平和課程思政能力。

(二)? 構(gòu)建理論知識、實踐教學、工程案例“三融合”的課程思政教學模式

長安大學智能制造專業(yè)要求專業(yè)課程要包含理論教學和實踐教學,同時又要創(chuàng)新性地開展“工程大師進課堂”活動,通過工程案例講座,使枯燥的課程思政生動起來。

在理論教學環(huán)節(jié)中,教師以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,將最新的技術(shù)理論與社會主義核心價值觀相結(jié)合,為學生提供系統(tǒng)的知識框架。引導學生樹立“強國有我”的責任和使命,同時,辯證性地讓學生反思科技發(fā)展對社會、環(huán)境、人類自身帶來的影響。在實踐教學環(huán)節(jié)中,學生將在實驗室或企業(yè)中進行實際操作,親身體驗智能制造技術(shù)的應用和發(fā)展。引導學生結(jié)合實際情況,加強對智能制造技術(shù)的認識和理解,注重強化學生的創(chuàng)新思維和創(chuàng)業(yè)能力。同時,培養(yǎng)學生的安全意識和法律意識。在工程案例教學環(huán)節(jié)中,邀請企業(yè)專家、工程總師通過對實際案例分析和研討,使學生加深對智能制造技術(shù)的理解和運用。案例包括成功的智能制造項目、工程實踐中的智能裝備、解決卡脖子技術(shù)的自主創(chuàng)新等,旨在通過這些工程案例提高學生的綜合素質(zhì)和實踐能力,培養(yǎng)學生的專業(yè)榮譽感和社會責任感。通過理論教學、實踐教學、工程案例三者的有機融合,有效解決了課程思政“虛而不實”的頑疾。

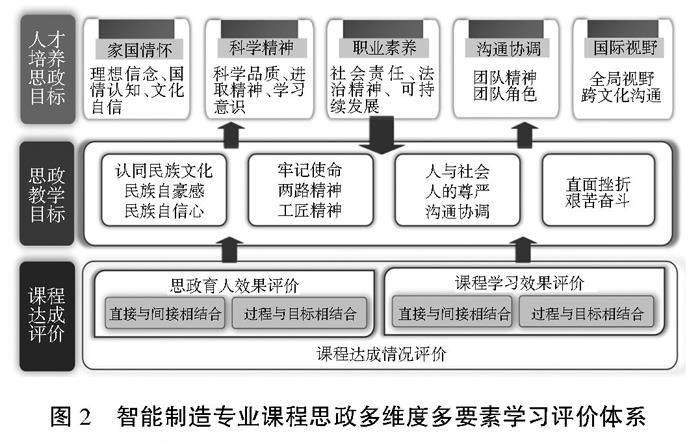

(三)? 搭建融合課程思政目標的多維度多要素學習效果評價體系

依據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)要求,對畢業(yè)生在智能制造技術(shù)專業(yè)知識、解決設計生產(chǎn)問題能力、思想道德修養(yǎng)等方面應具備的能力提出可觀測、可衡量的指標。思政指標體系的分解和畢業(yè)要求相結(jié)合[10],將思政目標融入課程目標,通過過程考核與目標考核相結(jié)合,建立包含實驗實踐、課堂表現(xiàn)、教師學生反饋、教學內(nèi)容考查和學生成長跟蹤評價等內(nèi)容的多維度、多要素學習評價體系,實現(xiàn)知識傳授和價值引領的有機統(tǒng)一,如圖2所示。

思政教育目標分為兩級,一級指標包括家國情懷、科學精神、職業(yè)素養(yǎng)和國際視野等,細分具有專業(yè)特色的二級指標,進一步映射到課程教學目標,形成培養(yǎng)體系到專業(yè)課程的縱向遞進。課程內(nèi)容和教學環(huán)節(jié)支撐思政教育與專業(yè)知識課程目標,并實現(xiàn)人才培養(yǎng)體系畢業(yè)要求指標點的達成。

三? 案例分析

智能制造專業(yè)幾類典型課程的思政內(nèi)容知識架構(gòu)示例如下。

智能裝備類課程與“德才兼?zhèn)洹彼枷耄褐悄苎b備課程包括機械制造、電氣控制、自動化技術(shù)等方面的內(nèi)容。通過講解行業(yè)發(fā)展歷程,引導學生深入了解行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀,加強學生的德育教育,強調(diào)“德才兼?zhèn)洹边@一重要思想,培養(yǎng)學生的社會責任感和使命感。

工業(yè)大數(shù)據(jù)類課程與“開放包容”思想:工業(yè)大數(shù)據(jù)課程包括數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)平臺等方面的內(nèi)容。鼓勵學生開放思維,接納不同的觀點和理念,通過大數(shù)據(jù)分析加深對行業(yè)現(xiàn)狀的理解,同時加強學生的學科交叉能力,培養(yǎng)開放包容的思想。

生產(chǎn)管理類課程與“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”思想:生產(chǎn)管理課程包括生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)控制、質(zhì)量管理等方面的內(nèi)容。引導學生了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)和趨勢,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)能力,鼓勵學生從理論到實踐,從基礎到深入,從仿真到實際,逐步完成創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃,同時加強學生的責任感和團隊協(xié)作能力。

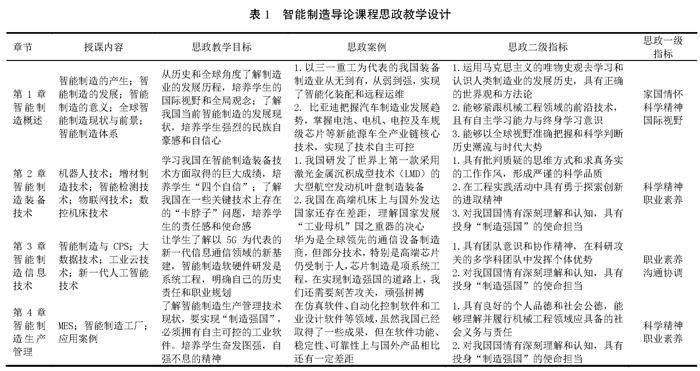

以智能制造導論這門課程進行分析。該課程是一門智能制造專業(yè)的少學時引導入門課程。旨在通過介紹智能制造的基本概念、體系架構(gòu)、核心技術(shù)和典型應用場景等內(nèi)容,使學生熟悉和了解智能制造的基礎理論和實踐知識。課程共分為4個章節(jié)。該課程的思政建設目標,即課程在第四次工業(yè)革命的背景下,聚焦國家制造強國重大戰(zhàn)略,通過對智能制造裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、新一代人工智能和智能運維等知識的講授,強化創(chuàng)新和使命意識,培養(yǎng)學生解決制造領域復雜工程問題能力和科學精神,激發(fā)學生愛國情操和民族自豪感,為我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級培養(yǎng)高素質(zhì)復合型工程技術(shù)人才提供支撐。按照專業(yè)制定的學習效果評價體系,各章節(jié)的課程思政教學設計見表1。

四? 實施成效

近年來,長安大學智能制造專業(yè)持續(xù)開展課程思政教學改革,取得了明顯成效。以該專業(yè)教師為基礎的黨支部成功入選“全國黨建工作樣板支部”,該支部開展“課程育人大練兵”教學實踐與研討活動17期,通過課前討論、課中互動、課后點評的形式,使專業(yè)教師掌握課程思政方法,教師的課程思政能力得到明顯提升。該專業(yè)教師團隊入選第二批陜西省課程思政示范教學團隊,6門課程被評為“長安大學課程思政示范課程”;相關(guān)教學案例多次入選《高校教師黨支部黨建創(chuàng)新案例精選》《中國交通教育優(yōu)秀教學案例集》等;獲陜西省教學成果獎一等獎1項,陜西省思政課教師“大練兵”競賽一等獎1項。

將專業(yè)認證的OBE理念融入課程思政建設,建立了“集體備課—研討提升—持續(xù)改進”的迭代運行機制,做到課程思政評價貫穿過程考核全程。根據(jù)教學活動參與情況、教學考核質(zhì)量情況、多主體間接問卷調(diào)查及成長跟蹤反饋,全面評價學生能力和素質(zhì),檢驗學生在“三觀”、科學精神、工程能力等方面的學習成效。通過調(diào)研問卷,超過90%的同學能夠?qū)€人發(fā)展與國家使命相聯(lián)系,課程滿意率達95%以上。多所高校與專業(yè)教學團隊進行了線上、線下交流,評價課程在思政內(nèi)容設置、融入時機把握等方面具有重要的參考意義。

五? 結(jié)束語

加強課程思政建設是落實立德樹人根本任務的重要途徑,也是新時代智能制造專業(yè)建設的必然要求。長安大學智能制造專業(yè)圍繞課程思政改革進行了一系列探索實踐。經(jīng)驗表明,課程思政建設要遵循高等教育的認知規(guī)律,不能急于求成。首先要做好專業(yè)課程思政建設的頂層設計,在人才培養(yǎng)全過程中,多渠道全方位將課程思政建設與專業(yè)建設有機相融,構(gòu)筑一套行之有效的教學模式和學習效果評價體系。課程思政建設關(guān)鍵要落實到課堂教學中,課程建設是核心,深入挖掘與教學內(nèi)容相關(guān)的思政元素,實現(xiàn)知識傳授與價值塑造的同頻共振,達到潤物無聲的育人效果。

參考文獻:

[1] 習近平.把思想政治工作貫穿教育教學全過程,開創(chuàng)我國高等教育事業(yè)發(fā)展新局面[EB/OL].http://news.cctv.com/2016/12/08/ARTIihpHZs56dGPSnK5b5x5y161208.shtml.

[2] 習近平.思政課是落實立德樹人根本任務的關(guān)鍵課程[J].求是,2020(17):4-16.

[3] 教育部關(guān)于印發(fā)《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL].(2020-06-01).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/2 02006/t20200603_462437.html.

[4] 丁烈云.智能建造創(chuàng)新型工程科技人才培養(yǎng)的思考[J].高等工程教育研究,2019(5):1-4,29.

[5] 《中國制造2025》編寫組.中國制造2025[M].北京:人民出版社,2015.

[6] 呂景祥,惠記莊,劉清濤,等.高校智能制造專業(yè)課程思政教學過程全覆蓋[J].教育現(xiàn)代化,2021(73):170-174.

[7] 李振宇,徐雪萌,蘇巖.高校機械類課程思政教育策略探析[J].教育理論與實踐,2023,43(3):61-64.

[8] 孟憲艮.課程思政建設應力避形式化和功利化[EB/OL].(2021-06-21).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703163970515625731& wfr=spider&for=pc.

[9] 李茂紅,趙菊梅,李國慶.新工科背景下土木專業(yè)課程思政探索與實踐——以基礎工程課程為例[J].高教學刊,2023,9(30):168-171,176.

[10] 張璐,劉冰,郭林彬.高校專業(yè)認證改革與“課程思政”建設融合的路徑探索[J].創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)理論研究與實踐,2021,4(8):102-103,106.

基金項目:2023年陜西省教師發(fā)展研究計劃專項項目“新時代高校青年教師雙創(chuàng)指導能力提升路徑研究”(2023JSZ015);教育部產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目“新工科背景下智能制造專業(yè)課程體系的構(gòu)建與實踐”(220603177272843);2022年長安大學研究生課程思政示范課程項目“智能制造理論與技術(shù)”(300103120011)

第一作者簡介:劉清濤(1981-),男,漢族,河南南陽人,博士,副教授,碩士研究生導師。研究方向為智能制造研究、教學管理。