“豐富的社會生活”教學實錄

王富柏

初中階段是學生學習、掌握基礎以及完善個人認知體系的關鍵時期。教師需要關注自身的教學質量與教學水平,尤其是在新課改后,更要強調課題教學的有效性。為此,道德與法治八年級上冊“豐富的社會生活”教學設計將從多維度、多層面開展,以達到教學要求與目標。

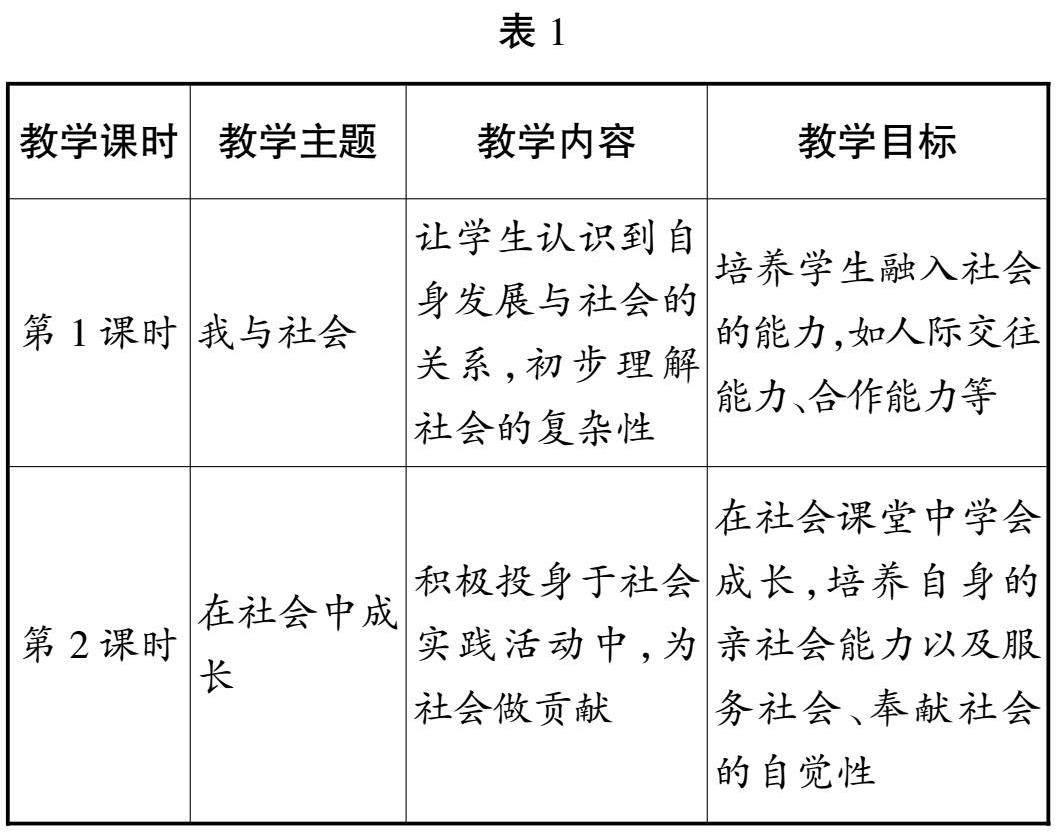

一、圍繞教材,確定教學目標

《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)是教師開展教學活動的重要指南,它為教學提供了重要依據。教材則扮演著有效傳達課程標準的角色,將新課標轉化為實際教學內容。為了確保教學的有效性,我們需要對新課標和教材內容進行深入了解和學習。

新課標要求以學生的實際生活為基礎構建課程教學,強調在課程設計中更注重學生的實踐性。這種教學方式能夠增強學生的學習體驗,培養(yǎng)學生的道德實踐能力。課堂內容與學生生活相聯系,能夠激發(fā)學生的學習興趣,提升學生的參與度和主動性。

八年級上冊道德與法治是對七年級道德與法治中關于家庭生活、學校生活內容的拓展,強調培養(yǎng)學生的社會意識以及社會責任。

二、立足實際,借力經驗,提高認知

新課標要求教師在教學中應貼近學生的實際生活,強調聯系社會生活以及社會實踐,因此在“豐富的社會生活”教學中,筆者選擇創(chuàng)設情境的方式實現新課導入。

(一)創(chuàng)設情境,課程導入

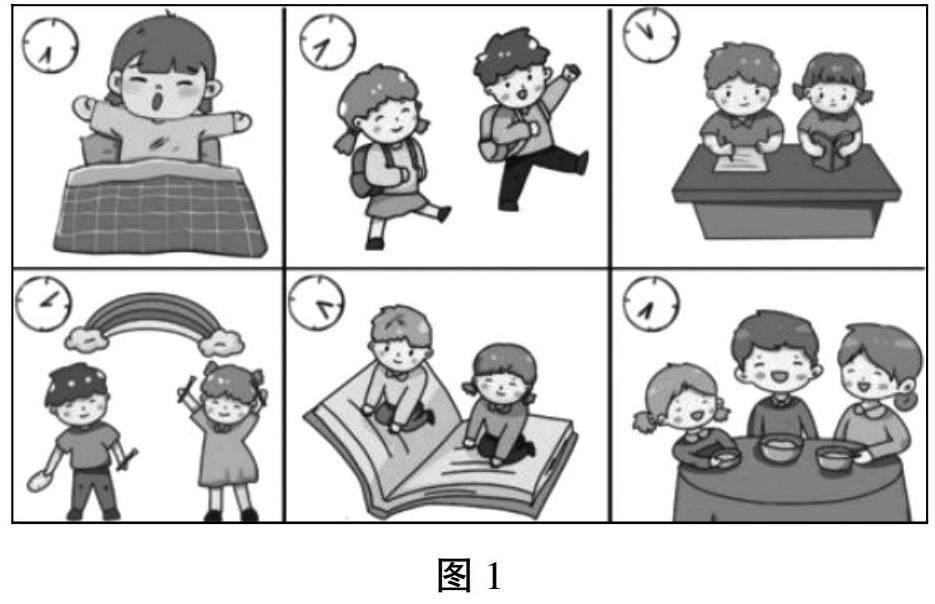

教師借助多媒體向學生展示小茗一天的生活。

生1:哇,小茗的一天也太充實了。

師:沒錯,我們從小茗忙碌而多彩的一天中可以知道她的社會生活是豐富多彩的。那么,大家能具體說說為什么小茗的一天很充實嗎?

生1:小茗從早上起床開始就有很多活動,和小伙伴一起上學、學習、豐富的課余活動、讀書、晚上和家人一起吃飯等,一天中涵蓋了學習、娛樂和社交等方面。

師:很好,大家觀察得非常仔細,那小茗的這些活動都是在哪里進行的呢?

生2:嗯,有的是在家里,如和家人一起吃飯;有的是在學校,如上課學習、參加課余活動。

師:正確!這就是我們說的社會生活,它不只局限于家庭或者學校,還包括了我們與社會的各種交互。社會生活是如此的廣泛和多樣,我們可以在其中找到自己的位置,參與其中,感受樂趣。

(由此過渡到今天學習的內容“豐富的社會生活”)

師:現在,我們將深入地探討社會生活。請大家思考一下,為什么社會生活如此豐富多彩呢?

生2:可能是因為社會是由很多不同部分組成的,如學校、家庭、社區(qū)等,每個部分都有不同的活動和機會。

師:你說得很對,社會的多元性為我們的生活提供了無限可能,那么,我們要如何參與其中,享受其中蘊含的樂趣呢?

生3:我們可以多參加一些社區(qū)活動,或者加入一些興趣小組,這樣不僅可以豐富我們的社會生活,還可以結交更多的朋友。

師:學生3說得非常好,參與社區(qū)活動或是各種興趣小組,能讓我們的生活豐富多彩。我們也要珍惜與朋友和家人相處的機會,因為這些都是我們社會生活的重要組成。

(設計意圖:筆者巧妙地創(chuàng)設情境,借助圖片以及學生個人體驗引入話題,讓學生可以自由表達,在這樣的教學互動中,學生的思維得以發(fā)展,將原有零散的生活經驗進行提煉與升華,使得課堂教學更加生動、有趣。)

(二)結合圖示,探究個人與社會的關系

師:同學們,圖2所示就像我們自己的關系網,看到這張網,大家有什么想法呢?

生1:圖2中最上面的小人就像是我們每個個體,我們就像是社會中的一個小節(jié)點,通過各種關系與周圍的人相互聯系,這些關系有我們的親朋好友、老師、鄰居等。

師:學生1分析得非常好。確實,我們每個人都是復雜社會網絡的一部分,對于我們來說,在這些關系中哪些是社會生活的重要組成?

生2:家庭生活、學校生活、社區(qū)生活等。

師:很好,這些關系確實構成了我們社會生活的豐富內容,那現在大家再深入思考一下,這些關系是如何影響我們的社會生活的呢?

生3:與家人的關系會影響我們的家庭氛圍和成長環(huán)境;與同學和老師的關系則關系到我們的學習和社交能力的提升;與社區(qū)其他成員的關系則決定了我們能否融入社區(qū),享受到社區(qū)的資源和便利。

師:沒錯,這些關系不僅影響著我們的日常生活,還在潛移默化中塑造著我們的性格和價值觀。

(三)主題辯論,發(fā)散學生思維

新課標強調教學活動的實踐性,學生需要從客觀角度思考人與社會之間的關系,行勝于言,為此在教學設計中,教師可以組織學生開展一場辯論賽,讓學生從中探究人與社會的關系,學生通過搜集資料可以加深對社會關系的理解,從而形成正確的價值觀。

教師可以組織學生開展主題辯論,辯題為“人是否可以離開社會而單獨存在”。

學生可以通過分組的形式搜集資料。

(設計意圖:在這堂課上,學生可以親身感受到社會生活的多樣性和豐富性,認識到個體與社會之間的緊密關系。教師引入辯論環(huán)節(jié)、鼓勵學生深入思考和理解個人與社會的關系的相互作用。這種方式能使學生更全面地認識到自己在社會中的角色和責任,并提高學生對人際關系的理解和應對能力。)

三、搭建“腳手架”,構建學習認知

(一)創(chuàng)設情境,導入新知

師:同學們,圖3中的人們有哪些共同點?(想一想)大家在日常生活中,是否也做過類似的事情,為什么要這么做呢?你做了以后有怎樣的感受呢?

生:在圖3中,我們可以看到人們正在進行各種親社會的行為。這些行為表明作為社會的一員,我們有責任和義務為社會和他人做出貢獻。

過渡:同學們,這正是我們今天要討論的話題“在社會中成長”。

(二)借助生活情景,聯系實際

教師播放短視頻:“狼孩子”的故事。

(短視頻播放結束后)

師:同學們,剛才的影片中講述了怎樣的故事,告訴了我們怎樣的道理?

生1:我覺得這個故事告訴我們,如果一個人脫離了社會,他就像“狼孩子”一樣,雖然生理上在成長,但心理上、社交能力上都會受到很大的限制。

師:很好,這也是視頻的主題。那為什么“狼孩子”在社交和心理上會受限呢?

生2:因為他沒有與社會接觸,沒有學到人類社會的規(guī)則、語言和文化。

生3:他錯過了與人交往和學習的過程。

師:非常棒!這個故事對我們有什么啟示呢?

生4:故事告訴我們,每個人的成長和發(fā)展都離不開社會,我們只有在社會中學習、交往、成長,才能成長為一個人。

師:的確,我們確實需要在社會中不斷學習和成長。那同學們覺得我們應該如何在社會中學習和成長呢?

生5:我們可以多參與社會活動,與人交往,學習他人。我們也可以通過閱讀、觀察等方式了解社會,豐富自己的知識和見識。

師:很好的建議!參與社會活動和與人交往,確實可以使我們學到很多寶貴的經驗和知識。而且,正如同學們所說,每個人的生存和發(fā)展都離不開社會。所以,我們要珍惜在社會中每次學習和成長的機會。

(設計意圖:本環(huán)節(jié)利用教材“腳手架”實現對教學課堂的優(yōu)化,為此需要學生應用個人實際生活經驗,在研究和分享中得以成長,如通過“狼孩子”的短視頻引導學生思考,并生成自己的觀點與看法,達到課堂延伸的效果。)

(三)結合教學案例,深化教學主題

教師想要提升教學設計的有效性,就要在深入研究教材、新課標的基礎上,結合學生已有的知識以及個人經驗,利用教學案例搭建“腳手架”,為了讓教學內容更加具體,筆者給學生播放了白方禮老人的視頻故事。

師:同學們,白方禮老人的故事可能距離你們有些遙遠。大家有誰知道白方禮老人的行為是一種怎么樣的行為嗎?

生:我知道,是一種無私奉獻、關愛學生的行為。

師:大家應該向白方禮老人學習什么呢?

生:我們正處于走向社會的關鍵時期,在這個階段需要建立積極的學習態(tài)度、認真的生活態(tài)度,主動關注生活、了解社會,力所能及地服務社會,以培養(yǎng)自己的親社會行為。

師:說得非常好!在走向社會的關鍵時期,你們應該以互幫互助的方式參與社會生活,為社會做出自己的貢獻。親社會的行為體現在多個方面,如遵守規(guī)則、愛護環(huán)境、團結同學、幫助他人等。

(四)教學總結,課堂升華

這堂課的學習讓我們認識到人的成長是一個不斷社會化的過程,而在這個過程中,我們的價值觀也在不斷演變。為了更好地適應社會并實現自己的人生價值,我們需要養(yǎng)成親社會的行為。

四、回顧教學,反思總結

為了提高教學效果,我在“豐富的社會生活”的教學設計中引入了多種教學方法。首先,我采用開展辯論的方式,激發(fā)學生的學習熱情,并培養(yǎng)學生的合作探究精神。在辯論中,學生可以就不同觀點展開討論,鍛煉自身的邏輯思維和表達能力。其次,為了降低教學難度,我設置了多組話題討論,由淺入深。選擇與學生實際生活密切相關的案例,組織學生進行討論,引導學生聯想自己的實際生活,并積極參與到社會生活中。

整個教學過程以人與人、人與社會的關系為主線,注重“寓教于樂”的原則。生動有趣的教學活動和案例分析,讓學生在輕松的氛圍中學習,并將所學的知識應用到實際生活中。這樣的教學方式不僅能夠激發(fā)學生的學習動力,還能夠提高他們的學習效果。

(作者單位:山東省日照市莒縣第六中學)

編輯:趙文靜