思政課一體化背景下初高銜接的思考

【摘要】實現(xiàn)初高中思政課順暢銜接,使初中與高中兩個階段形成統(tǒng)一體,讓學(xué)生順利適應(yīng)高中政治的教學(xué)方法,培育學(xué)生的政治認(rèn)同、責(zé)任意識等核心素養(yǎng),是實現(xiàn)思政課一體化的主要任務(wù)。

【關(guān)鍵詞】思政課;一體化;初高銜接

作者簡介:韋春輝(1976—),女,廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣教育局教學(xué)研究室。

一、當(dāng)前思政課初高銜接存在的問題

(一)教學(xué)內(nèi)容不同

當(dāng)前,思想政治課程的理論性明顯增強,強調(diào)學(xué)科思維。以“共圓中國夢”的主題為例。部編版道德與法治九年級上冊有“我們的夢想”等內(nèi)容;部編版思想政治必修1有“實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢”等內(nèi)容。初中教師需要通過創(chuàng)設(shè)問題情境引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識中國夢的內(nèi)涵和實現(xiàn)途徑;高中教師需要帶領(lǐng)學(xué)生解讀中國夢的內(nèi)涵,并帶領(lǐng)學(xué)生探究如何實現(xiàn)中國夢。因此,高中的課程內(nèi)容更為深入。

(二)教學(xué)方式不同

當(dāng)前,初高中教師之間沒有足夠的交流,不熟悉對方的教材,也不熟悉對方的教學(xué)方式。初中的教學(xué)注重生活經(jīng)驗的總結(jié)。因此,初中教師往往實施講授式、問答式教學(xué),缺少有效的實踐活動[1]。高中的教學(xué)注重以議題為紐帶,以活動任務(wù)為依托,更強調(diào)學(xué)生學(xué)習(xí)的自主性與思辨能力的培養(yǎng)。因此,高中教師通常創(chuàng)設(shè)情境以引出議題,并以案例為載體,引導(dǎo)學(xué)生合作探究知識[2]。

(三)考查重點不同

中考是達標(biāo)性考試,重在考查學(xué)生對學(xué)科知識的掌握情況。學(xué)生記憶背誦知識,能運用所學(xué)知識回答問題即可。因此,部分初中教師比較重視對學(xué)生進行知識的灌輸,忽視對學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力、高階思維能力的培養(yǎng),未能有效地調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。

高考是國家級的選拔性考試,重在考查學(xué)生分析問題和解決問題的能力,強調(diào)知識的運用。

(四)教師的教學(xué)不夠科學(xué)

一方面,初中思政師資比較緊缺,非思政專業(yè)的教師承擔(dān)思政課程教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)象較多。因此,部分教師的基礎(chǔ)學(xué)科素養(yǎng)、學(xué)科教育教學(xué)能力不足。另一方面,在日常教學(xué)中,部分初中教師為了應(yīng)對中考,采用傳統(tǒng)的教學(xué)方式進行教學(xué),雖然講得細(xì),但忽視學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗。因此,學(xué)生不注重獨立思考和歸納總結(jié)。

高中選擇文科的學(xué)生相對較少,且部分學(xué)生對思想政治課程不感興趣。學(xué)生依賴教師講重點,忽視對案例或時政材料進行思考分析,獨立思考與合作探究的能力不足。部分高中教師采用“放羊”式教學(xué),引導(dǎo)不力。因此,學(xué)生沒有正確的學(xué)習(xí)方向,對政治學(xué)科學(xué)習(xí)沒有興趣。

(五)家庭教育與初高銜接相脫節(jié)

縣域中學(xué)大多是寄宿制學(xué)校,學(xué)生在中學(xué)階段幾乎都是住校,與父母缺乏溝通和交流。家長多是從教師處了解學(xué)生的情況,有的家長認(rèn)為學(xué)生自己可以解決學(xué)習(xí)問題,有的家長管得過多、過嚴(yán)。因此,很多家長不了解中考、高考的動向,也無法有效指導(dǎo)學(xué)生的初高銜接。

二、思政課一體化背景下初高銜接的策略

(一)教學(xué)內(nèi)容的銜接

1.認(rèn)真鉆研教材

教師要研讀初高中的課標(biāo)和教材,把握思政課教學(xué)的初高銜接點。此外,教師還要根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)規(guī)律及特點,挖掘鮮活生動的思政課教學(xué)內(nèi)容。

以部編版道德與法治八年級上冊“堅持國家利益至上”與部編版思想政治選擇性必修1“國際關(guān)系”的教學(xué)為例。兩者的共同主題是“國家利益”。初中教師可以組織“赫赫而無名·論家與國”活動,引導(dǎo)學(xué)生樹立堅持國家利益至上的觀念;高中教師可以展開議題式教學(xué),通過創(chuàng)設(shè)議題情境引導(dǎo)學(xué)生了解國家關(guān)系、影響國家關(guān)系的決定因素、堅定地維護國家的利益等內(nèi)容。

又以部編版道德與法治九年級上冊“我們的夢想”與部編版思想政治必修1“實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢”的教學(xué)為例。兩者的教學(xué)目標(biāo)主要是引導(dǎo)學(xué)生從歷史的視角,了解中華民族千百年來追求的夢想,讓學(xué)生認(rèn)識中國夢。初中教師可以組織開展“了解‘筑夢故事”的探究性學(xué)習(xí)活動。高中教師可以組織開展以“你認(rèn)為從一百年前的中國夢到現(xiàn)在的中國夢,不變的是什么?”為議題的探究性學(xué)習(xí)

活動。

2.尋找教材的銜接點

初高中思政教材中有很多銜接點,只是不同學(xué)段的要求不同、表述不同。教師研究初高中思政教材,把握初高中思政教學(xué)的銜接點,可實現(xiàn)教學(xué)不超綱,讓學(xué)生循序漸進地學(xué)習(xí)思政課程。

(二)教法的銜接

初高中思政教師應(yīng)雙向聽課、研討,把握初高中教學(xué)方法的不同特點。初中教師應(yīng)創(chuàng)設(shè)議學(xué)情境,讓學(xué)生熟悉與高中議題式教學(xué)相似的模式。

以部編版道德與法治七年級下冊“走進法治天地”的教學(xué)為例。教師可以針對《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護條例》的相關(guān)規(guī)定創(chuàng)設(shè)議學(xué)情境,提出“《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護條例》有何意義”“我們應(yīng)該怎么落實《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護條例》”等問題,引導(dǎo)學(xué)生進行探究。通過議學(xué)活動,學(xué)生可以聯(lián)系時政熱點分析、思考和交流,并共享交流結(jié)果。這樣的教學(xué)與高中的教學(xué)接軌,有助于發(fā)展學(xué)生的高階思維,培養(yǎng)學(xué)生的法治觀念等核心素養(yǎng)。

雖然初中生和高中生在思維發(fā)展、課堂表現(xiàn)等方面有較大的差異,但是教師在教學(xué)中都應(yīng)堅持“以學(xué)生為主體”的教學(xué)理念。“以學(xué)生為主體”的教學(xué)方法和教學(xué)活動應(yīng)成為初高中兩個不同學(xué)段教學(xué)的共同追求。初中教師可以選擇“送一程”的教學(xué)方法,如創(chuàng)設(shè)情境法、小組合作探究法、議題式探究法等,讓學(xué)生逐步認(rèn)識并熟悉高中的教學(xué)方法。高中教師則可以選擇“接一把”的教學(xué)方法,如創(chuàng)設(shè)生活情境,讓學(xué)生快速適應(yīng)高中政治的教學(xué),激發(fā)學(xué)生對高中政治學(xué)習(xí)的興趣。

(三)評價的銜接

1.探索評價方式

基于思政課一體化建設(shè)的要求,初中階段重在打牢學(xué)生的思想基礎(chǔ),引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的思想意識;高中階段重在提升學(xué)生的政治素養(yǎng),引導(dǎo)學(xué)生衷心擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)和中國特色社會主義制度。初高中教師都應(yīng)相互了解學(xué)情、考情,從而探索評價方式,更好地引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)。

2.改變考題設(shè)置方式

教師在為學(xué)生設(shè)計考題時要改變以往單純羅列知識點的做法,重在體現(xiàn)能力考查和知識考查的有機統(tǒng)一,即既考查學(xué)生的基礎(chǔ)知識掌握情況,又考查學(xué)生的閱讀、應(yīng)用等綜合能力。

初中道德與法治的考題可以設(shè)置得比較簡單,側(cè)重于引導(dǎo)學(xué)生聯(lián)系生活進行分析;高中思想政治的考題則可以由易到難,層層遞進,強調(diào)知識的內(nèi)在聯(lián)系。

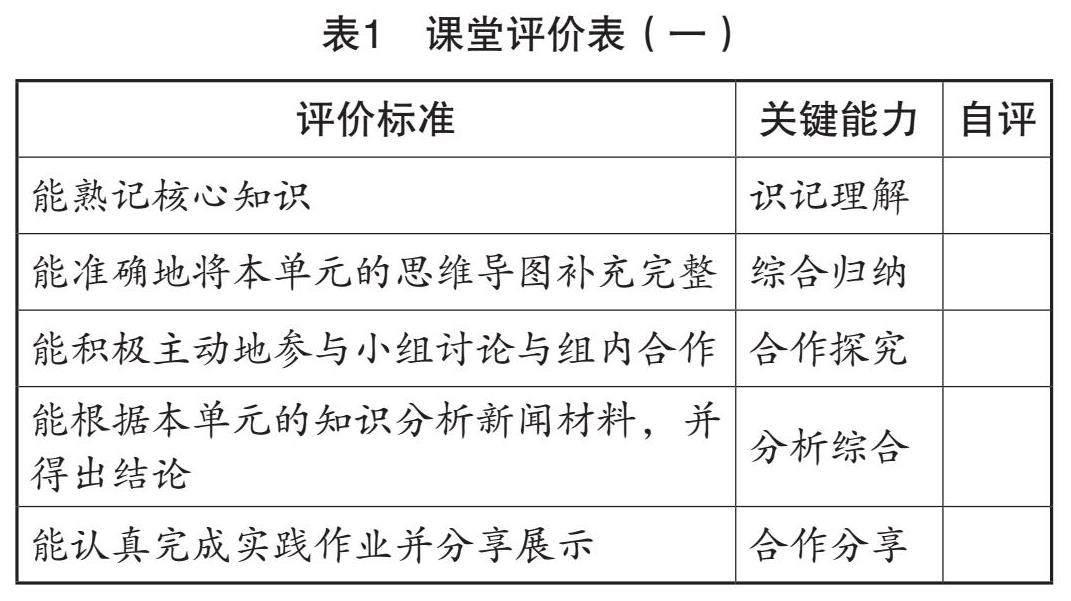

3.設(shè)計課堂評價表

教師要明確教學(xué)目標(biāo),精心設(shè)置題目,創(chuàng)設(shè)問題情境,根據(jù)教學(xué)內(nèi)容設(shè)計相應(yīng)的課堂評價表。

以道德與法治七年級下冊“走進法治天地”的教學(xué)為例。教師可以讓學(xué)生結(jié)合課堂評價表(如表1所示),以自評的方式了解自己的學(xué)習(xí)情況,從而達到“教學(xué)評一致”的教學(xué)目標(biāo)。

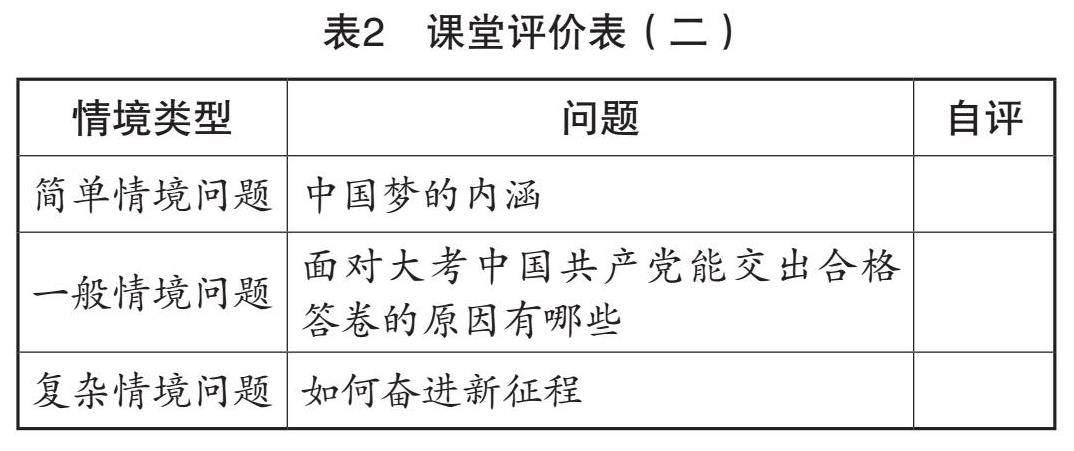

又以部編版思想政治必修1“實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢”的教學(xué)為例。教師可以設(shè)計課堂評價表(如表2所示),引導(dǎo)學(xué)生自評,從而實現(xiàn)“教學(xué)評一致”的教學(xué)目標(biāo)。

總之,初高中教師要改進初高中思政課的教學(xué)評價方式,努力在教學(xué)評價方面實現(xiàn)初高中的接軌。

(四)師生心理的銜接

道德與法治是中考的必考科目。目前道德與法治的考查焦點逐漸從知識識記能力轉(zhuǎn)向知識運用能力。義務(wù)教育階段的學(xué)生基礎(chǔ)參差不齊,部分學(xué)生從七年級開始就有厭學(xué)現(xiàn)象。因此,中考對這部分學(xué)生來說并不容易,會給這部分學(xué)生造成較大的心理壓力。這部分學(xué)生在學(xué)習(xí)的過程中可能會焦躁不安、有失

落感。

初中教師應(yīng)關(guān)注學(xué)生的心理,在教學(xué)的過程中幫助學(xué)生端正學(xué)習(xí)態(tài)度,并引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的價值觀,從而發(fā)揮道德與法治課程立德樹人的作用,為國家培養(yǎng)有理想、有本領(lǐng)、有擔(dān)當(dāng)?shù)娜瞬拧?/p>

進入高中后,受到文理分科、文理偏科的影響,部分學(xué)生不重視政治學(xué)科的學(xué)習(xí)。高中教師既要重視本學(xué)科的教學(xué),又要引導(dǎo)學(xué)生轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)政治學(xué)科的態(tài)度。

高中教師應(yīng)著眼于培養(yǎng)學(xué)生道德情感、思想意識以及政治素養(yǎng),幫助學(xué)生補足精神之鈣,讓學(xué)生擁有良好的品德修為,做有理想、有本領(lǐng)、有擔(dān)當(dāng)?shù)男聲r代中國青年。

(五)家庭教育的銜接

中考對于初中生來說是一個重要的分水嶺。家長應(yīng)理性地看待學(xué)生的學(xué)習(xí)成績,既要給予學(xué)生足夠的關(guān)注,又要給予學(xué)生一定的空間。有的家長過度關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)成績,這會給學(xué)生帶來沉重的負(fù)擔(dān)。如果家長發(fā)現(xiàn)學(xué)生的心理壓力過大,可以尋求教師的幫助,讓教師有針對性地對學(xué)生進行心理疏導(dǎo),從而幫助學(xué)生緩解心理壓力,以平常心應(yīng)對中考。

高考對學(xué)生的人生軌跡具有重要影響。家長不僅應(yīng)與學(xué)生一起了解高中學(xué)習(xí)和高中政治學(xué)科的特點,還應(yīng)與學(xué)生一起了解高考改革的新方案。此外,家長還應(yīng)給予學(xué)生足夠的尊重與信任,幫助學(xué)生尋找適合且符合高考需求的政治學(xué)科學(xué)習(xí)方法。

結(jié)語

總而言之,初高中思政課的有效銜接,包括初高中不同學(xué)段、不同教材、不同教法等要素之間的銜接。初高中思政教師應(yīng)重視思政課一體化建設(shè)這一重要工程,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的教學(xué)觀念,遵循不同階段學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,不斷探索創(chuàng)新,傳好思政課的接力棒。

【參考文獻】

[1]韓震,萬俊人.義務(wù)教育道德與法治課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2022.

[2]韓震,朱明光.普通高中思想政治課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)解讀[M].北京:高等教育出版社,2020.

——評《新時代高校思政課的打開方式》