傳承本土文化?培養(yǎng)幼兒習(xí)慣

【摘要】學(xué)前教育階段是培養(yǎng)幼兒良好生活習(xí)慣的關(guān)鍵期。幼兒的年齡特點決定了習(xí)慣教育須采取直觀方式,聯(lián)系幼兒生活。基于此,幼兒園可結(jié)合本土文化資源實施習(xí)慣教育,加深幼兒對本土文化的認(rèn)同和熱愛,培養(yǎng)幼兒的良好行為習(xí)慣。我園挖掘利用燈這一本土文化資源,設(shè)計“家鄉(xiāng)之燈”主題活動,探索出一條將本土文化滲透到幼兒習(xí)慣教育中的教學(xué)路徑,總結(jié)挖掘資源、走訪調(diào)查、預(yù)設(shè)主題、動態(tài)實施、觀察反思等舉措,旨在促進幼兒、教師、幼兒園實現(xiàn)共同發(fā)展,真正落實立德樹人根本任務(wù)。

【關(guān)鍵詞】本土文化;習(xí)慣教育;主題活動;學(xué)前教育;燈

作者簡介:葉琪(1988—),女,江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)淞南幼兒園。

學(xué)前教育階段是培養(yǎng)幼兒良好生活習(xí)慣的關(guān)鍵期。學(xué)前幼兒的思維發(fā)展主要呈現(xiàn)具體形象性,通過說教的方式讓幼兒知道什么是好習(xí)慣,什么是壞習(xí)慣,教學(xué)效果是有限的。要想引導(dǎo)幼兒養(yǎng)成正確習(xí)慣,教師要采取直觀的教學(xué)方式,注重聯(lián)系幼兒的生活。本土優(yōu)秀傳統(tǒng)文化恰恰能滿足此要求。本土文化扎根地域、世代傳承,既有歷史傳統(tǒng)的沉淀,也有植根于現(xiàn)實生活的變化和發(fā)展[1]。本土文化趣味、新奇的表現(xiàn)形式不僅能激發(fā)幼兒的好奇心、探究欲,其蘊藏的豐富教育資源,還對幼兒個性品質(zhì)、行為習(xí)慣的培養(yǎng)具有積極的教育作用。將本土文化融入幼兒的習(xí)慣培養(yǎng)中,不僅能為幼兒優(yōu)良品德的養(yǎng)成奠定基礎(chǔ),還能助力本土文化中宣揚的優(yōu)良品德及優(yōu)秀思想得以傳承和發(fā)展,為本土文化注入新的活力。

一、在幼兒教育中滲透本土文化的意義

(一)有利于培育幼兒的民族情感

本土文化承載著一個地區(qū)的歷史和文化傳統(tǒng),存在于幼兒的生活之中[2]。幼兒在接觸本土文化的過程中,能夠了解和體驗到自己生活地域中的音樂、舞蹈、民俗、歷史等豐富的文化資源和多樣的藝術(shù)形式,從而萌發(fā)對本土文化的熱愛和尊重,形成對本土文化的認(rèn)同感、自豪感和熱愛家鄉(xiāng)的情感,進而產(chǎn)生積極傳承本土文化的意愿。

(二)有利于豐富幼兒的情感體驗

本土文化中的民間游戲、童謠等藝術(shù)形式具有濃厚的趣味性和娛樂性,因此它們能廣泛傳播,并且世世代代傳承下來。本土文化的這一特點能激發(fā)幼兒的學(xué)習(xí)興趣,讓他們玩中有樂、樂中有學(xué)、玩中有得、玩中有創(chuàng),獲得愉悅的情感體驗,這與當(dāng)下的課程游戲化理念相契合[3][4]。

(三)有利于培養(yǎng)幼兒的行為習(xí)慣

本土文化內(nèi)容豐富,包含自然環(huán)境、風(fēng)土人情、民俗文化、文學(xué)藝術(shù)等。本土文化本身具有強大的德育功能,引導(dǎo)幼兒接觸本土文化,觀察和了解生活所在地的民風(fēng)民俗、風(fēng)土人情,不僅能拓展幼兒的社會認(rèn)知,還能促使幼兒吸收其中的德育思想,形成良好的行為習(xí)慣。

(四)有利于深化幼兒的審美感受

本土文化具有鮮明的地域特色,反映了地區(qū)的歷史、藝術(shù)、社會環(huán)境和人文風(fēng)貌,它反映了勞動人民對人與自然的認(rèn)識,傳遞著創(chuàng)作者的審美意識和審美理想,具有較強的審美性。通過接觸本土文化,幼兒能夠感受到本土文化的獨特性,從而深化對地域美的認(rèn)知。如江南小調(diào)、昆曲和白墻黑瓦的水鄉(xiāng)建筑等都展現(xiàn)了獨特的地方審美情趣,幼兒通過欣賞和了解,可以逐漸理解這些本土文化符號的意義,從中感受到美的表達(dá)和呈現(xiàn),體驗其所帶來的愉悅感受,培養(yǎng)對本土文化的認(rèn)同和熱愛。

二、本土文化培養(yǎng)幼兒習(xí)慣的實施路徑

江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)淞南幼兒園(下文簡稱“我園”)地處千燈古鎮(zhèn)。千燈鎮(zhèn)是江蘇省歷史文化名鎮(zhèn),物華天寶,人文薈萃,是明末清初著名愛國主義思想家顧炎武的家鄉(xiāng)、昆曲創(chuàng)始人顧堅的故里,有中國首個燈博物館—千燈館,擁有豐富的歷史文化資源,素有“金千燈”之美稱。自辦園以來,我園借助地域優(yōu)勢,持續(xù)開發(fā)和利用本土資源,將目光聚焦于本土文化下的幼兒習(xí)慣教育,探索本土文化浸潤下的幼兒習(xí)慣培養(yǎng)實施路徑,以期實現(xiàn)幼兒、教師、幼兒園的共同發(fā)展。下面,筆者以我園開展的“家鄉(xiāng)之燈”主題活動為例,闡述本土文化在幼兒習(xí)慣教育中的有效運用。

(一)“觀”千燈—捕捉幼兒興趣,確定活動主題

陶行知先生認(rèn)為“生活即教育”,這表明主題活動內(nèi)容的選擇要貼近幼兒的生活,真正滿足幼兒的需求,使幼兒獲得切實發(fā)展。

2023年2月,千燈古鎮(zhèn)舉行了亮燈儀式,自此,每天夜晚,古鎮(zhèn)都會亮燈。很多幼兒在家長的帶領(lǐng)下夜游千燈古鎮(zhèn),觀賞各種花燈、霓虹燈、彩燈、路燈、燈籠等,觀看美輪美奐的燈光秀。來到幼兒園后,幼兒興奮地與同伴討論起自己對燈的所見所聞。比如:“我在古鎮(zhèn)上看到了很多彩色的燈,特別漂亮。”“我看到房子下面掛了紅色的燈籠,亮起來的時候很漂亮。”“古鎮(zhèn)里的燈有很多顏色,有紅色、綠色、橙色,還有黃色。”在與同伴的交流中,幼兒對燈的興趣不斷提高。

《3—6歲兒童發(fā)展與學(xué)習(xí)指南》提出,要運用幼兒喜聞樂見和能夠理解的方式激發(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國的情感。我園教師及時抓住幼兒的興趣點,將千燈三寶之一的燈作為接下來的活動主題,設(shè)計了主題實踐活動。

(二)“游”千燈—實地參觀燈館,引發(fā)探索欲望

1.親子實踐

家長是幼兒園實施本土文化教育的重要助力。開展主題活動之前,筆者事先與家長取得聯(lián)系,提前做好準(zhǔn)備。千燈館亦名千燈草堂,是中國首家燈博物館,館中展示了從新石器時代到民國時期的1133盞古燈。這些燈具“歷十二朝,凝聚人類智慧;經(jīng)五千年,熠射天地光明”,為我園開展“家鄉(xiāng)之燈”主題活動提供了豐厚的物質(zhì)文化資源。筆者發(fā)動家長帶領(lǐng)幼兒參觀千燈館,讓幼兒欣賞到更多不同年代的燈具。

有光明的地方,就有人類文明。從古至今,人們發(fā)明了各種照明工具,從火把到豆脂,再到蠟燭、油燈;從青銅燈到瓷燈,再到陶瓷油燈、粉彩油燈;從煤油燈到電燈,再到現(xiàn)代各種美觀的燈。燈具的歷史變遷與人們的生活息息相關(guān),幼兒被一盞盞燈所吸引,驚嘆于古人的智慧。

2.師幼體驗

為了讓幼兒更好地感受富有地域特色的文化氛圍,我園在幼兒園一樓打造了“家鄉(xiāng)之燈”文化長廊,布置了淞幼微燈館,陳列了瓷燈、煤油燈、臺燈、陶燈……在一日生活的過渡時間,筆者帶領(lǐng)幼兒散步游覽“家鄉(xiāng)之燈”文化長廊,共同欣賞淞幼微燈館里的燈具。期間,幼兒們分享自己的想法,討論燈帶來光明、照亮他人的作用。

3.教師游學(xué)

教師要具有良好的文化素養(yǎng),才能開展豐富的本土文化教育活動。為此,我園組織教師實地參觀千燈館,讓教師欣賞不同年代的燈具,通過解說員的講解了解不同燈具的材質(zhì)、造型特點等,與燈進行零距離對話。比如,燈的材質(zhì)有石頭、青銅、鑄鐵、陶土、瓷、玻璃等;按安置方式分,燈可以分為臺燈、壁燈、吊燈、提燈等;燈還有動物、人物、壺型、盆型等各種各樣的造型。在游學(xué)參觀過程中,教師對燈產(chǎn)生了濃厚的興趣,而這種興趣也會延續(xù)輻射到幼兒身上,從而使師幼的探索欲望同頻共振。此外,我園還組織教師觀看“千燈草堂介紹”“千燈觀千燈”等短片,閱讀“金千燈”文集,感受“燈”這一文化符號的精神象征。

(三)“梳”千燈—梳理資源屬性,預(yù)設(shè)主題活動

“千燈”二字承載了人們對萬家燈火、美好生活的期冀,燈光明、溫暖的特性也寓意著人與人之間友善、互助、關(guān)愛、合作的良好品質(zhì)。在梳理燈所具有的文化屬性后,我園教師開始了活動審議。

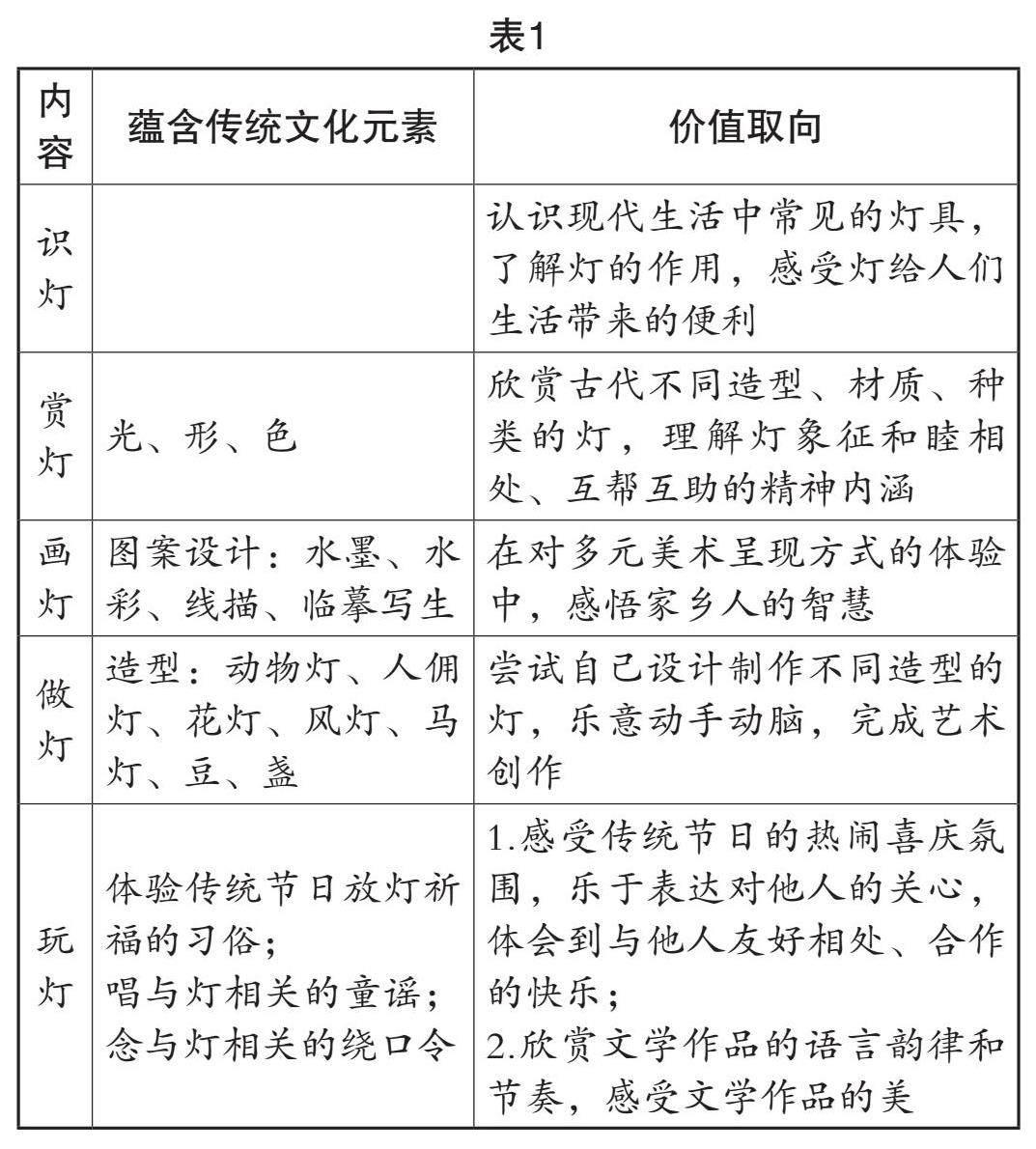

教師基于幼兒本位展開思考,對幼兒會喜歡哪些內(nèi)容、幼兒需要哪些知識、社會需要幼兒具有哪些品質(zhì)等問題進行討論與分析,最終提煉了“識燈”“賞燈”“畫燈”“做燈”“玩燈”五個核心點,并對其中蘊含的傳統(tǒng)文化元素和價值取向進行了羅列(見

表1)。

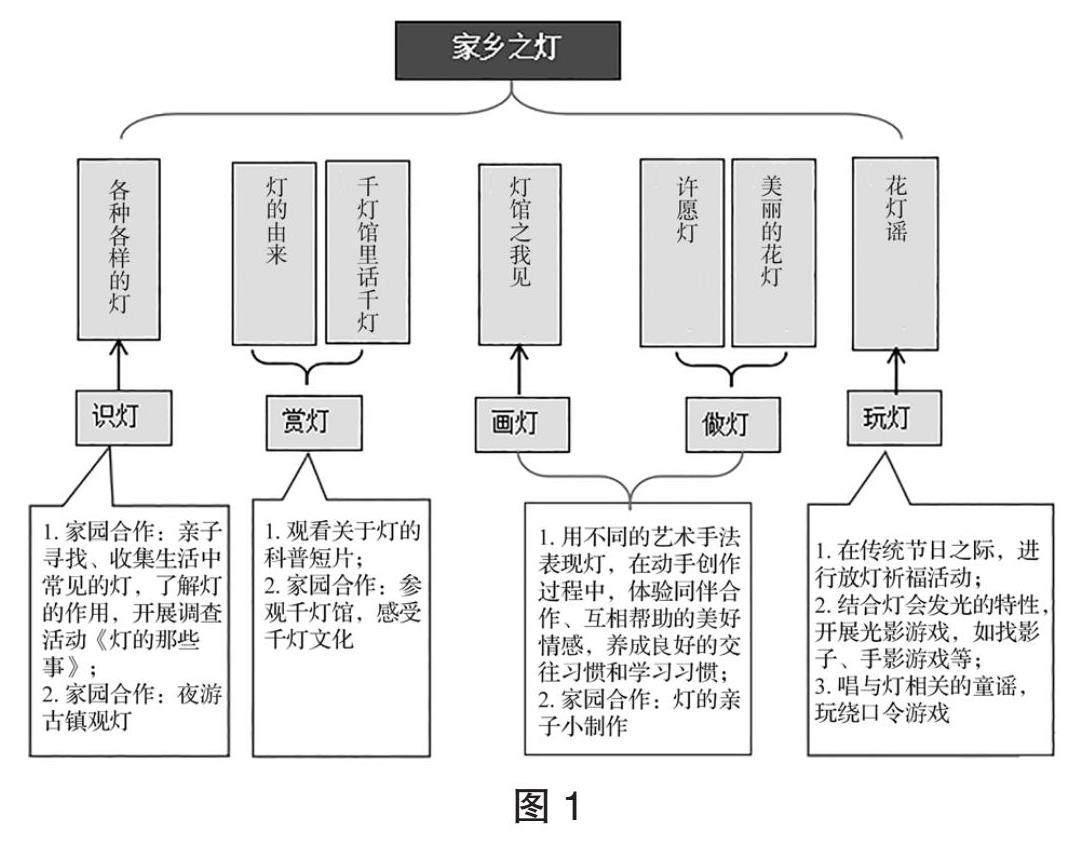

在篩選資源的過程中,我園教師以幼兒為本位,對燈的文化意義進行了提煉,以集體活動和區(qū)域活動為主要形式,將燈這一本土文化滲透到幼兒的習(xí)慣教育中(見圖1)。

(四)“踐”千燈—開展主題實踐,寓習(xí)慣于文化

本著為幼兒發(fā)展而服務(wù)的教育理念,我園教師將“家鄉(xiāng)之燈”主題活動分為體驗活動、集體活動、區(qū)域活動三類:體驗活動—積累感性經(jīng)驗,具體活動有參觀千燈館、制作燈、完成《燈的那些事》調(diào)查活動等;集體活動—梳理整合新的經(jīng)驗,具體活動有探索燈的由來等;區(qū)域活動—遷移并運用經(jīng)驗,具體活動有美工區(qū)活動“燈館之我見”“我設(shè)計的燈”,建構(gòu)區(qū)活動“搭建千燈館”等。幼兒在動手實踐的過程中,能逐步養(yǎng)成觀察比較等學(xué)習(xí)習(xí)慣以及合作互助等交往習(xí)慣。

以“許愿燈”這一集體美術(shù)創(chuàng)作活動為例。環(huán)節(jié)一,以千燈夜景視頻為導(dǎo)入,引出許愿燈,讓幼兒知道許愿燈的作用是祝福,從而為整個活動奠定溫馨友善的情感基調(diào)。環(huán)節(jié)二,著重引導(dǎo)幼兒欣賞許愿燈的傳統(tǒng)圖案,讓幼兒簡單了解圖案所代表的寓意。環(huán)節(jié)三,引導(dǎo)幼兒通過觀察許愿燈作品來猜測制作燈的材料以及方法步驟,鍛煉幼兒的邏輯推理能力,培養(yǎng)幼兒的學(xué)習(xí)能力。環(huán)節(jié)四,鼓勵幼兒開展藝術(shù)創(chuàng)作,引導(dǎo)幼兒在遇到困難時學(xué)會用禮貌的方式求助,鼓勵幼兒相互幫助,培養(yǎng)幼兒將垃圾放到指定位置的衛(wèi)生習(xí)慣。環(huán)節(jié)五,以“你想把許愿燈送給誰?你畫了哪些圖案?想送出什么樣的祝福?”等問題,引導(dǎo)幼兒積極表達(dá)對他人的美好祝愿,深化交往意識。

(五)“思”千燈—持續(xù)觀察反思,關(guān)注習(xí)慣呈現(xiàn)

活動中,我園教師注重對幼兒進行過程性的觀察和評價,重點觀察幼兒在活動體驗、作品制作過程中的表現(xiàn),判斷生生、師生互動是否深入、有效,幼兒在活動中是否積極參與,是否有正向的交往行為,是否養(yǎng)成了良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣和交往習(xí)慣等。教師隨時觀察幼兒的表現(xiàn),傾聽幼兒的心聲,及時予以鼓勵,旨在讓幼兒養(yǎng)成良好習(xí)慣,獲得文化熏陶,培養(yǎng)對家鄉(xiāng)本土文化的熱愛。

結(jié)語

在“家鄉(xiāng)之燈”主題活動中,我園教師以幼兒的生活經(jīng)驗為出發(fā)點,提煉燈這一本土文化資源的文化屬性及價值取向,生成一系列豐富多元的主題文化活動,并根據(jù)幼兒實際學(xué)情和經(jīng)驗發(fā)展的動態(tài)靈活調(diào)整活動內(nèi)容。通過這一活動,幼兒了解了燈對于人們的特殊意義,知道了燈的歷史變遷,理解了從古至今人們寄托在燈上的美好祝愿,加深了對家鄉(xiāng)本土文化的了解和熱愛,還養(yǎng)成良好的交往習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和衛(wèi)生習(xí)慣,實現(xiàn)全面發(fā)展。

【參考文獻】

[1]賀宏福.動畫專業(yè)教學(xué)對本土文化資源的利用策略[J].藝術(shù)與設(shè)計(理論),2010(7):155-157.

[2]朱昌渝.民間文化在幼兒教育中的實現(xiàn)路徑初探[J].中華文化論壇,2018(9):154-158.

[3]李麗.重拾民間游戲,享受快樂童年[J].考試周刊,2014(13):188.

[4]王莉靜.幼兒民間游戲?qū)τ變簞?chuàng)新能力的培養(yǎng)[J].考試周刊,2014(74):193.