有序思考,發展學生的思維能力“解決問題的策略—一一列舉”教學例談

【摘要】有序思考是發展學生數學思維的重要方式。教師可以有序思考為抓手,組織學生開展各類學習活動,幫助學生學習采用列舉的方法解決問題,從而促進學生思維能力的發展。

【關鍵詞】小學數學;一一列舉;有序思考;思維能力

作者簡介:冷忠燕(1981—),女,江蘇省淮安市外國語實驗小學。

培養和發展學生的思維能力是數學教學的重要目標。在蘇教版數學五年級上冊“解決問題的策略”的教學中,筆者從學生的生活實際出發,靈活選取學生較為熟悉的資源創設系列探究學習情境,引導學生用數學視角觀察生活,用數學思維分析、解讀生活現象,從而讓學生發現規律,掌握解決問題的策略—一一列舉。

一、溫故知新,增強學生有序思考的意識

“解決問題的策略”是蘇教版數學五年級上冊的重難點內容,它的教學目標是向學生滲透有序思考的數學思想,讓學生學會用一一列舉的方法解決問題,從而為學生的深入學習、終身學習提供有力支持。教師需要從學生的學習水平出發,聯系生活實際,創設相應的教學活動,讓學生認識數學規律,建立解決問題的策略思維模型[1]。

教師可以選用學生熟悉的生活實例作為教學素材,創設合適的教學情境,引導學生參與學習探究活動,使學生在具體的情境中發展思維能力,積累數學探究活動經驗。

(一)回顧“分與合”,助力學生思考

在具體的教學實踐中,教師需要從學生已獲得的知識經驗入手,設計相應的知識回顧復習活動。這樣能夠激活學生的學習思維,讓他們對新知識充滿期待,從而有信心地參與學習。

例如,筆者利用多媒體設備展示數字“4”,提問學生:“這個數是幾?看到這個數,同學們還能聯想到什么?”學生暢所欲言,積極分享自己的思考。有的學生回答:“我從‘4這個數字聯想到關于‘4的加減乘除。”有的學生回答:“我從‘4這個數字聯想到4可以分成1和3。”還有的學生回答:“我從‘4這個數字聯想到2和2可以合成4。”

由此可以看到,教師引導學生聯想已學知識,有利于啟發學生進行有序思考,同時還有利于引發學生的表達與交流。

(二)具體分析,為學生探究新知提供支持

筆者分析,蘇教版數學一年級上冊“分與合”的知識,使學生理解數的分解與組成的含義,體會分與合的思想,同時培養學生用數學思維思考問題的能力。此外,“分與合”的知識還可以幫助學生形成有序思考的良好習慣,為學生探究新知識“解決問題的策略—一一列舉”提供支持。

具體來說,學生要把一個自然數“分一分”,且要達成不重復、不遺漏的目標,就要從1開始逐一思考,使得“分一分”更有序、更有條理。在“分一分”的過程中,學生能夠感知一一列舉的好處,同時增強有序思考的意識。

二、聯系生活,幫助學生感知一一列舉的策略

重視數學教學內容的選擇,努力使之貼近學生的生活實際,讓學生在熟悉的場景中觀察、分析與思考,從而提升教與學的時效性,是新課標的基本理念之一。

在“解決問題的策略—一一列舉”的教學中,教師應圍繞上述理念,從學生熟悉的生活事例著手,選取豐富多樣的教學資源,為學生創設合適的教學情境,促使學生在具體的教學情境中感知一一列舉的策略,掌握一一列舉的知識技能。

聯系生活創設教學情境的教學方法,符合學生的認知規律,能夠幫助學生了解數學與生活之間的聯系,為學生在日常生活中運用一一列舉的知識研究問題、解決問題奠定基礎[2]。

(一)創設問題情境

筆者聯系學生的日常生活創設問題情境:“李林準備買一套單價為80元的圖書,請問他可以如何準備零錢支付書款?”

這是生活中常見的購物情境,學生并不陌生。此外,學生還有比較豐富的購物經驗,這樣的問題對學生來說不難。

只見學生認真探索,積極提出自己的方法。有的學生提出:“李林可以準備8張10元的人民幣。”有的學生提出:“李林可以準備4張20元的人民幣。”有的學生提出:“李林可以準備16張5元的人民幣。”有的學生提出:“李林可以準備80張1元的人民幣。”甚至有的學生提出:“李林可以準備80枚1元硬幣。”

由此,筆者用學生熟悉的購物情境引入一一列舉的方法,幫助學生感知一一列舉的作用,體會一一列舉的含義。

(二)進一步思考問題

為引導學生進一步思考問題,筆者提問學生:“同學們是利用乘法來解決上述問題的,如8×10=80、4×20=80、16×5=80、80×1=80等。請同學們進一步思考,用加法能否解決上述問題呢?組成80元還有什么方法呢?”接下來,學生合作探究,遷移學習經驗,深入探究問題、解決問題。

由此可以看到,筆者以生活購物的情境為切入點,引導學生探究80元的付款方案,使探究“解決問題的策略—一一列舉”的過程更具生活性和靈活性,既能夠激發學生探究的興趣,又能夠助力學生發展有序思考的能力。

三、營造課堂氛圍,提高學生有序思考的能力

積極活躍的課堂氛圍有利于激發學生的數學學習興趣,促進學生的自主探究和合作學習。教師應該重視以學生為主體,營造積極活躍的課堂氛圍,引導學生經歷必要的觀察、分析、思考、合作、互動等過程,從而提高學生解決問題的能力。

為此,筆者在引導學生探究“解決問題的策略—一一列舉”的過程中,重視課堂氛圍的營造,構建與學生良性互動的課堂空間,引導學生用獨立思考、自主嘗試、合作討論等有效的課堂學習方式解決問題。

(一)設計問題

新課標強調提高學生綜合運用知識解決實際問題的能力。因此,教師需要以問題為抓手,發揮問題的驅動作用,激發學生解決問題的熱情,促進學生的有序思考,進一步發展學生思維的邏輯性[3]。

筆者精心設計,向學生提出問題:“鄰居王大爺準備用20米長的竹籬笆圍一塊長方形菜地,請問同學們有什么好建議?”

這個問題讓學生感到苦惱。有的學生提出:“僅知道竹籬笆的長度,怎么圍成長方形?”有的學生提出:“可以圍成正方形的菜地嗎?”

此時,筆者引導學生合作學習,用擺小木棒、畫圖等方法來研究問題,從而幫助學生把握事物的本質,提高有序思考的能力。

有的學生合作用小木棒擺出不同的長方形,再分別求出這些長方形的面積。有的學生畫出不同大小的長方形,研究怎樣圍的面積最大。可以看到,學生不僅能夠突破思維的局限性,還能夠進行思維的碰撞,為解決問題提供新的思路。由此,學生拓寬了學習視野,提高了動手能力和創新能力。

(二)探究問題

為了促進學生的探究學習,筆者適時地為學生搭建學習分享交流平臺,營造積極活躍的課堂氛圍,引導學生積極展示自己的所思所想,并鼓勵學生互相交流討論,從而拓寬學生的學習視野,豐富學生的學習經驗,提高學生有序思考的能力。

有的學生提出:“可以用長方形的周長除以2,得到長方形長加寬的和。”有的學生提出:“可以按照‘分一分的方法進行思考,這樣能夠做到不混亂、不遺漏、不重復。”

由此可以看到,筆者采取問題引領的策略,創設幫助鄰居王大爺設計菜地的問題情境,引導學生思考問題,能夠激發學生的主觀能動性,促進學生自主思考、自主探索,使數學課堂氛圍變得更加活潑。

四、拓展問題,優化解決問題的策略

在“解決問題的策略—一一列舉”的教學中,筆者重視對學生的思維引導和思維訓練,意在讓學生在觀察、思考、探究的過程中豐富學習經驗,從而提高有序思考的能力[4]。

此外,教師還關注問題的拓展,重視引導學生遷移應用已經學過的知識,以達成讓學生學思融合的目的,從而更好地讓學生理解一一列舉的本質,優化解決問題的策略

(一)改編問題

筆者在上述問題的基礎上進行改編,提問學生:“如果鄰居王大爺改用30米長的竹籬笆圍一塊長方形菜地,請問同學們有什么好建議?”

此時,學生舉一反三,靈活運用有序思維思考問題。有的學生提出:“解決問題的原理是一樣的,只不過是把20米變成30米而已。”有的學生提出:“我們只要一一列舉相應的數據,就能輕松地解決問題。”

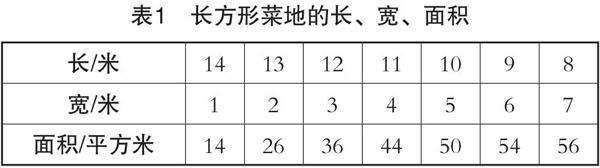

還有的學生另辟蹊徑,選擇繪制表格的列舉方法。具體來說,學生先計算長方形菜地長加寬的和,即30÷2=15,再根據問題,列舉出全部結果(如表1所示)。

由此可見,筆者立足學生已有的學習經驗,適度改編問題,既能夠帶來給學生新奇的感受,激發他們解決問題的興趣,又能夠進一步引導學生有序思考,深度學習。

(二)拓展問題

筆者鼓勵學生基于上述問題自主進行改編、拓展,以培養學生的問題意識,提高他們學習的自主性。

有的學生提出問題:“如果鄰居王大爺改用40米長的竹籬笆圍一塊長方形菜地,請問可以怎么圍?”有的學生提出問題:“如果鄰居王大爺改用100米長的竹籬笆圍一塊長方形菜地,請問可以怎么圍?”有的學生延伸問題:“鄰居王大爺準備用20米長的竹籬笆圍一塊長方形菜地,怎樣圍面積最大?”此外,還有的學生嘗試創新,提出問題:“用竹籬笆圍長方形菜地,圍成的長方形長和寬都是整數嗎?”

由此可見,學生創造性地改編、拓展問題,能夠較為深刻地體會到一一列舉策略的實際應用,同時體會有序思考的作用,發展自身思維的邏輯性和嚴謹性。

結語

總而言之,“解決問題的策略”是蘇教版數學五年級上冊的重難點內容。學生通過學習一一列舉的策略,既可以體會解決問題策略的多樣性,又可以提高分析問題、解決問題的邏輯性和條理性。教師應該遵循教與學的客觀規律,積極探索,豐富教學內容,融入多種教學方式,以更高效地提高學生有序思考的能力,促進學生思維的發展。

【參考文獻】

[1]龔有琦.順學而教,讓數學學習真發生:以蘇教版教材“一一列舉策略”教學為例[J].小學教學參考,2019(11):37-38.

[2]王建才,羅幼娥.順學而教讓學生真正學會學習:以北師大版“嘗試與猜測”教學為例談有效課堂教學設計[J].課程教育研究:學法教法研究,2019(18):256-257.

[3]蔣居標.引領學生思維走向深入:解決問題策略“一一列舉”教學設計[J].新教師,2016(12):76-77.

[4]李新.幫學生學會思維:數學教學的任務與使命:以《解決問題的策略(一一列舉)》一課為例[J].新教育,2014(11):4-5.