近 20 年國內文化認同研究歷程的橫縱向分析

【摘要】為梳理近二十年國內文化認同領域研究熱點與研究脈絡,通過選取CNKI數據庫中近二十年以“文化認同”為主題的4997篇期刊文獻,用Citespace軟件進行可視化分析,結果發現:縱向來看,近二十年內研究歷程可分三個階段,即萌芽期(2008年以前)、發掘期(2008—2018年)、影響期(2018年以后),且這些時期內的發文量深受國策影響。橫向來看近二十年的研究主要聚焦于:(1)揭示文化認同危機,探索全球化時代下,文化認同對國家認同、民族認同的影響;(2)發掘我國優秀文化資源以應對文化認同危機、建立文化自覺自信;(3)深度發揮文化認同維系多民族共榮、社會進步、共同體構建的作用。基于以上分析,預測未來的研究熱點將繼續結合中華民族的偉大復興這一中國夢,并聚焦于中華文化的國際傳播路徑上。另外該領域的研究方法多采用思辨,需要更注重實證研究,以便未來面對復雜的跨文化差異時,更具信服力與實際性。

【關鍵詞】文化認同;Citespace;可視化分析;熱點與趨勢

【中圖分類號】B84? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2024)20-0130-07

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.20.041

一、引言

當下正面臨百年未有之大變局,世界進入動蕩周期。文化認同作為國家認同的重要來源,其所面臨的危機具有歷史發展與霸權主義打壓抹黑的內外雙重性質[1][2]。習近平總書記指出:“加強中華民族大團結,長遠和根本的是增強文化認同,建設各民族共有精神家園,積極培養中華民族共同體意識”。為此文化認同被頻繁納入政治學家、社會學家、哲學家等的研究視野[2]。在過去二十年的CSSCI數據庫中,關于我國文化認同領域的年發文量經歷了成倍的增長(從2004年52篇到2023年447篇)發文總量超過5000篇,這為量化分析提供了豐富的數據資源。在抽象而龐大的知識體系下,國內學界尚未將所有成果進行綜合定量分析。因此本文采用文獻計量分析法,運用Citespace計量分析工具以可視化方式,呈現國內文化認同領域的發文特征、關鍵詞網絡共現、聚類分析、時區圖、突現詞等情況,同時結合基礎知識展開分析,梳理國內文化認同的研究脈絡、核心話題、熱點趨勢。相較于傳統的文獻分析方法,科學計量法更為直觀客觀,能更加全面地分析文化認同領域研究的現狀。為我國的文化政策進言獻策,為我國文化認同的理論研究和實踐建設提供啟發,為中華民族共同體意識奠定更為牢固的基石。

二、研究設計

(一)研究方法與工具

本文選取常用的Citespace 6.2.R6軟件作為主要的分析工具。Citespace是美國德雷塞爾大學陳超美教授開發的一款文獻分析軟件,基本原理是分析信息知識單元的相似性和量度,通過選擇不同的元素繪制不同的知識圖譜,用于檢測和可視化學科的演化路徑[3]。該軟件在國內的使用人群不斷擴大,軟件版本不斷更新迭代,其繪制圖譜具有較強說服力。

(二)數據來源與納入標準

文獻數據源自知網,以“文化認同”為關鍵詞進行主題詞檢索,設定年份為2004—2023(年),選擇“學術期刊”,為了保證數據質量,勾選“CSSCI”文獻(包括擴展版),檢索出5088篇文獻、經過Citespace除重和手動篩查,最終得到4997篇文獻納入分析。

三、縱向數據統計與分析

(一)發文量情況

某領域文獻的發文數量及其變化趨勢,可反映該領域研究經歷的發展階段,并對未來研究狀況做出預測。文化認同在CSSCI上的發表總體呈逐年上升趨勢如圖1所示,作為五大認同之一,文化認同發文量增長的原因可以結合我國對文化建設的指導進行剖析:

自2004年起,以文化認同為主題的發文量逐漸上升,這主要是因為“冷戰”時代后,隨著全球化演進,開放交融的信息不斷沖擊本土文化,導致世界各國面臨文化認同危機,表現為現代文化對傳統文化否定、強勢文化對弱勢文化打壓[4]。“軟實力”的文化越發成為國家利益的考量,在國際關系來往中扮演重要因素[5]。文化認同在國內學術界的熱度也逐漸攀升。

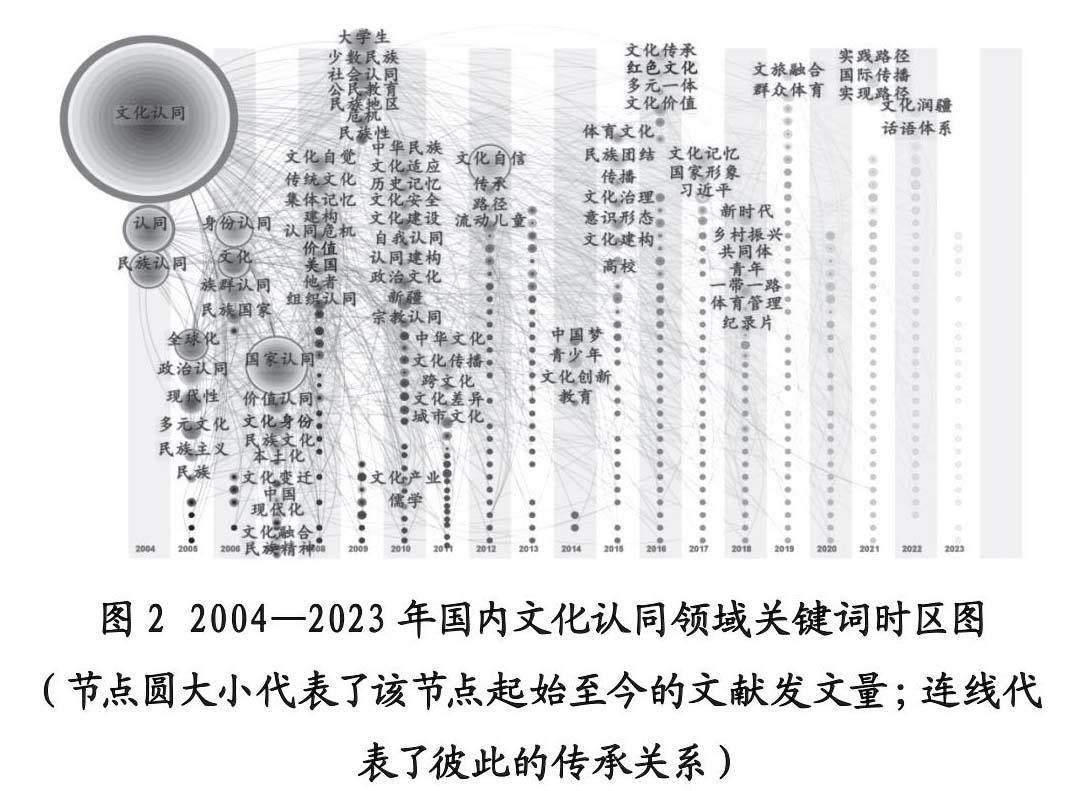

在2007年至2008年發文量迎來第一次驟增。2007年黨的十七大報告首次提出弘揚中華文化,建設中華民族共有精神家園,“當今時代,文化越來越成為民族凝聚力和創造力的重要源泉、越來越成為綜合國力競爭的重要因素”[6]。一度凸顯了中華民族強化文化認同的迫切需要,引發學界對文化認同關注的激增。該時期出現大量以“國家認同”“文化自覺”“傳統文化”為主題論文(結合圖2),為響應十七大以中華優秀傳統文化增強民族凝聚力、提升綜合國力的號召,年發文量近乎成倍增長,從2007年90篇到2008年177篇。

2011—2012年出現了第二次增長期,原因在于2011年10月中共中央十七屆六中全會提出“要培養高度的文化自覺和文化自信”“弘揚中華文化,努力建設社會主義文化強國”。該時期文獻的著重主題為“文化自信”“中華文化”等(結合圖2),高度的文化認同是文化自信之基,文化自信是文化認同的長耕碩果[7][8],因此文化認同主題也備受矚目,發文量由2011年206篇上升到2012年264篇。

2018—2020年期間經歷過一次下降與平緩期,且該階段的研究出現了同經濟發展相結合的傾向,文旅融合、鄉村振興成為這一時期熱點。這是由于2017年黨的十九大提出鄉村振興戰略,學界研究重心轉移至經濟民生領域,這一時期發文量由2017年352篇下降到2018年321篇。

2020年開始進入第四次增長期,該年10月黨的十九屆五中全會提出到2035年建成文化強國的戰略目標,并對如何實現這一戰略目標作出新的謀劃和部署[9]。為文化認同的研究熱度,注入新燃料。且2021年習近平總書記在中央民族工作會議上強調,“鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的‘綱,所有工作要向此聚焦”[10]。文化認同作為共同體意識的關鍵要義[11],深受關注,發文量繼續攀升。

綜上,可見文化認同領域發文量整體上升的背后,始終具有國策的指引,其主題詞始終緊扣時代背景,已然同中華民族的偉大復興深度結合。龐大的發文量也印證著文化認同非凡的重要性和我國對文化建設的重視。

(二)關鍵詞時區圖和關鍵詞突現圖

為從內容上進一步了解國內文化認同近二十年的研究歷程情況,接下來我們將在參考圖1發文量趨勢圖的同時,著重于分析Citespace繪制的關鍵詞時區圖如圖2和關鍵詞突現圖如圖3。

時區圖(Timezone View)是從時間維度上表示知識演進的視圖,反映關鍵詞在不同時間段上的分布和變化情況,而關鍵詞突現度(burst detection)是短時間內急劇增長的熱點詞,能夠反映特定領域的突發熱點[12],二者結合有利于我們尋找未來發展的趨勢和熱點。結合上文我們可以將過去二十年里對文化認同的發展脈絡分為以下3個階段:

階段1,應對與構建期,2008年前。從改革開放起我國經濟硬實力飛速增長,尤其是加入WTO后,攜帶西方文化價值的產品呼嘯而來,例如漫威電影、迪士尼樂園、高端西式服飾等強勢文化進入我國。因此,這一時期聚焦于應對全球化挑戰,探討文化認同對國家認同、民族認同的影響以引起各界對文化認同的關注,力求遏制西方強勢文化對我國文化認同的進一步瓦解。重點關鍵詞有“全球化”“文化認同”“國家認同”“民族認同”“身份認同”“認同危機”“現代化”等。這些關鍵詞的節點面積大、頻次高,還具有可觀的中心性,說明這些關鍵詞的研究不僅是文化認同領域的核心主題、發文量極大,也為今后的分支研究奠定了扎實的基礎。如:崔新建《文化認同及其根源》至今被引近1600次、賀金瑞的《從民族認同到國家認同》被引1000余次等,許多這一時期涌現出的優秀成果,都具有開創性和引領性。

階段2,發掘發展期,2008—2018年。這一時期眾多學者開始保護并發掘我國優秀傳統文化,以應對文化入侵、強化我國文化認同并構建文化自信。關鍵詞有“傳統文化”“集體記憶”“文化安全”“文化自覺”“文化自信”“大學生”“建構”等。例如:季中揚《非物質文化遺產空間保護與文化認同困境》、張首山《先紅色文化的價值資源與當代大學生的文化認同》、舒開智《傳統節日、集體記憶與文化認同》等。文化認同在影視媒介、特色飲食、音樂舞蹈、體育文化等諸多方向百花齊放,曾經在現代化高速發展過程中,被遺落的文化寶藏再一次踔厲風發。基于我國獨有的優秀文化價值不斷發掘,在2011年中共中央十七屆六中全會提出“要培養高度的文化自覺和文化自信”[13],2012年黨的十八大上,圍繞鑄牢中華民族共同體意識,從文化自信、文化認同、構筑各民族共有精神家園、弘揚社會主義核心價值觀和愛國主義等方面做出了深刻闡釋。文化自信一度成為突現關鍵詞(如圖3),強度達到18.46(第一)“中華民族”這一關鍵詞,突顯強度達到13.45(第二),文化認同這一概念與中華民族偉大復興這一偉業的結合在該時期邁出歷史性的一步,關鍵詞時區圖上涌現出:中國夢、紅色文化、文化傳承、新時代、國家形象等一系列熱點詞,該領域的紅色力量愈發旺盛,國民的文化自信不斷增強。

階段3,成熟期,2018年至今。這一時期我們依舊保持同歐美文化力量的來往,但文化認同已不同于以往的“危機”并論。在2018年,黨的十九大召開并將“鑄牢中華民族共同體意識”寫入《黨章》,“新時代”“共同體”成為熱點詞與突現詞,學界開始探索以文化認同為思想基點,構建各族人民的共同精神家園,促進各族人民團結進步。另外從時區圖可以看到外講好中國故事,塑造中國形象,探索國際傳播的實現路徑成為學者們關注的研究方向。中華文化認同對東盟、日韓等周邊國家影響的研究也大都也在這一時期展開。同時,這一階段的研究也有明顯的經濟取向,鄉村振興、文旅結合也是該階段的高頻熱點詞。

此外值得注意的是,教育行業始終是文化認同領域的重點陣地、雖然不作為突現詞出現,但在時區圖上可以找到:2009年“大學生”、2012年“流動兒童”、2014年“青少年”、2015年“高校”、2018年“青年”。面對西方的強勢文化的滲透,青年大學生作為新媒體工具最主要的使用者者,始終受到學界關注。如:郝桂榮調查過遼寧眾高校后認為:當代大學生存在部分盲目崇拜西方文化的現象[14]。樊娟在上海高校調查發現51%的學生認為根本沒有必要了解中國的歷史等[15]。為了維護大學生社會主義核心價值觀教育,近些年越來越多學者嘗試從文化認同的視角,推進大學生社會主義核心價值觀的教育理念與方法,包括在民族地區挖掘少數民族優秀的教育文化資源[16]、將中華優秀傳統文化融入大學生思想政治教育等[17]。

綜上,可見文化認同領域發文量、熱點詞、突現詞變化的背后,始終深受國策指引,緊扣時代背景,已然同中華民族的偉大復興相結合。隨著2022年黨的二十大報告指出:“加快構建中國話語和中國敘事體系,講好中國故事、傳播好中國聲音,展現可信、可愛、可敬的中國形象”和“一帶一路”戰略的持續推進,我們可以預測接下來該領域的前沿熱點將在繼續深度結合“鑄牢中華民族共同體意識”的同時,出現以優秀中華文化塑造國家形象增強國際影響力的熱點趨勢,探索海外傳播路徑與國際話語體系構建。

四、橫向數據統計與分析

(一)關鍵詞共現、關鍵詞聚類分析

1.高頻關鍵詞及其中心度對比分析

在某段特殊的時期里,研究人員予以關注,并且高頻出現在文獻中的主題詞,會形成熱點關鍵詞。Citespace能夠根據一定的算法以計算出熱點關鍵詞的被引頻次、中心性等[1],關鍵詞的中心度越大,就說明所連接關鍵詞就越多,在網絡中的“媒介”效用就更強[18]。設置相關參數為:數據篩選Top50%、閾值Top10%,Keywords作為節點,網絡裁剪采取Pathfinder的算法,得到關鍵詞共現圖如圖4。

剔除“文化認同”“文化”“認同”三個和檢索詞相關的關鍵詞后,頻次最高的關鍵詞(前五)分別為:國家認同(250)、民族認同(131)、全球化(121)、文化自信(115)、身份認同(106)。說明學界對以上話題關注較多,發表了大量文獻。中心度代表著某關鍵詞的連接作用大小,一般認為中心性高于0.1是比較重要的,其中有:國家認同(0.14)、全球化(0.13)、身份認同(0.11)。對排名較靠前的主題詞展開分析:

國家認同的頻次最高達到250 (第一),中心度達到0.14 (第一),民族認同的頻次為131 (第二),中心年0.09(第三)。說明文化認同領域中對國家認同給予的重視最高發文量最多,其次為民族認同。主要是因為:國家認同關系到一個社會的長治久安、安定團結,在全球化背景下,多民族國家建設的要點就在于不斷鞏固各民族對國家的認同,眼下我國民族治理建設的重要任務,正是在尊重多元民族認同的基礎上升華培育中華民族共同體意識[19],而文化認同作為根基于精神世界最深層次的認同,是共同體意識的本質基點和邏輯旨歸[20],因此學者們熱衷于探索文化認同、國家認同、民族認同的關系與強化途徑。例如:韓震基于歷史哲學的分析與思考探討國家認同、民族認同、文化認同的關系[21];王慶生基于長征國家文化公園,發掘紅色文化,增進國家認同[22],呂韶鈞研究了舞龍習俗中文化認同與共同體意識的內生邏輯[23];韓利從少數民族童謠中尋找共同體意識的教育功能和實現路徑[24]等。

全球化則是以121(第三)的頻次得到了0.13(第二)的中心度,這說明大量學者在研究其他關鍵詞的同時都會提及“全球化”,它鏈接著多個關鍵詞,影響范圍極廣。原因在于,全球化是各國文化認同危機的根源,它打破了原始時代以來民眾生活的封閉性與穩定性,為跨國公司工作的本地員工、身處異鄉的出境游客、互聯網上燈火搖曳的國際都市和異國風景,甚至是全球化時代下催生出的超國家身份認同如歐盟,模糊著每一個人的認同邊界,并進而影響固有的文化、國家、民族認同。且隨著全球化進程的推進,出現強勢文化對弱勢文化的擠壓并壟斷主流話語[4],但也有學者認為,全球化的影響是復雜的,以殷冬水為例,認為全球化與國家認同之間的關系并不是簡單的弱化或強化關系,要考慮經濟、種族等多方面因素[25]。可見近代以來對文化認同危機的探討幾乎離不開全球化這一時代背景,因而有“全球化”有著如此高的中心度。

2.關鍵詞聚類分析

用Citespace關鍵詞聚類分析功能,得到的關鍵詞聚類知識圖譜,Modularity Q=0.4475>0.3,同時,Silhouesse S=0.7817大于0.7,這說明聚類圖譜有效。設置顯示前十個聚類如圖5。聚類序號值的大小意味著其中所包含的文獻量多少。分別為:#0文化認同、 #1全球化、 #3認同、 #4身份認同、#5國家認同等本文選取了CitespaceCitespace中相近的聚類并結合其中聚類內的關鍵詞匯入表(見表3),并開展具有側重點的分析:

(1)多重認同之間的建構與矛盾

從關鍵詞表中可以看到,前十個關鍵詞中有六項涉及認同(文化、國家、民族、身份、政治認同與認同本身),這主要是因為文化認同是諸多認同之根基,而諸多認同之間亦交織交錯。

馬斯洛的需要層次理論指出人生來就有愛與歸屬的需要[26],從出生至衰老的過程中,個體不斷建構出的各種角色如學生、族員、公民等,這些角色歸屬于各種社會團體,便會產生多樣的歸屬感與認同感,社會認同理論認為,即使是將個體分配到一個簡單無意義的類別中,也足以產生群體取向的知覺和行為,即群體認同[27]。

當扮演著多重角色的個體,賦予自己多重身份認同時,多重身份認同必然產生復雜的反應。該方面,學界著重于國家認同與民族認同的對立統一。從建構過程上看,民族認同與國家認同互為前提并相互依存:民族認同早于國家認同,它是與生俱來的血緣族群決定的,是國家認同的基礎;國家認同是民族認同的政治屋頂,為民族認同的構建提供安全的地域和心理邊界[28][29]。從信仰力量上看,二者在某些條件下存在此消彼長的關系:鞏固和強化國家認同能夠對民族認同的發展產生一定程度的抑制力;而多樣性的民族認同及其增強也能夠對國家認同達到一定的消解性影響,產生對國家認同的侵蝕[30]二者和諧共生的關鍵在于級序性,多民族國家整合中,國家必須是民族成員心中歸屬的最高層次單位,國家也必須尊重并保障民族文化的延續[31]。

無論是國家認同、民族認同,還是社會認同在構建或運動中都蘊含著文化認同的影響,并以文化認同為中介表現,一切認同所蘊含的身份、角色合法性都包含文化,并且只能在一定的文化中才具有意義[4]。以國家認同為例:因為地理、經濟等原因,中華民族形成很強的文化向心力,歷代各民族相互吸納、吞并、雜居、通婚、融合,逐漸形成的文化共性超越其自身血緣的共同性的“漢族”[22],金沖及先生曾指出:“中國北方漢族同北方少數民族基因相近的程度超過了中國北方漢族同南方漢族基因相近的程度;同樣,中國南方漢族同南方少數民族基因相近的程度超過了中國南方漢族同北方漢族基因相近的程度”[32]。當所有平等的民族間,文化共同性大于差異性時,便具備了共同利益與共同制度的框架性要素,國家內部的各族人民便獲得了自己的身份或認同,即國家認同。在一個國家的政治體制中,每個成員基于本國共同文化對國家政治體系、文化制度產生了包含認知、情感和判斷的認同,便有了政治認同[33]。政治認同和國家認同的共性就在于,它們不與血脈相連、是自由選擇的,如移民、變更政治黨派,它們二者都以文化認同為基礎,但不同于文化認同始于出生起的耳濡目染,潛移默化,民族認同和國家認同更加具有外顯性,可變性。

若個體對某地域文化產生認同,便是地域認同,地域認同可能是跨民族或跨國家的[24],其力量同樣能夠增進或消融包括國家在內的其他認同,這取決于彼此之間是否重疊。在青藏高原的康區歷史中,藏漢民族及與西南地區眾多民族一直保持積極交匯,文化、地域、民族、國家認同相重疊且方向一致[34],同樣在廣西東蘭縣弄蘭村的漢族人產生“壯化”現象,這樣民族兼容和諧、團結友好的現象也是地域認同與民族、國家認同重疊積極的一面[35]。反之朝鮮半島的同族人民,因歷史等原因,南北割裂為不同國家,其地域、民族認同與國家認同并不重疊,彼此的矛盾阻礙地區安定,社會發展。

(2)文化認同維系我國多民族共融,促進社會進步

共同的文化基礎奠定著各民族間與生俱來的緊密聯系。幅員遼闊的華夏疆土上衍生出各具特色的民族文化,經過數千年的融合,誕生出中華文化。在我國文化認同便是認同偉大中華文化,而中華文化具有“多元一體”的特點。它即保留發展著各民族獨特的文化豐富性和多樣性,又在長期交匯中,演化出你中有我、我中有你、骨肉相連文化整體[36],是維系我國統一安定不可或缺的要素。

政治上,中華文化認同是共同體意識形成的重要基礎。用相同的文字交流、在相同時節慶祝、浸染在相同文化氛圍的,昭示著彼此休戚與共的一體。2014年中央民族工作會議提出“積極培養中華民族共同體意識”,2017年黨的十九大進一步提出“鑄牢中華民族共同體意識”,文化認同作為五大認同之一地位不斷上升,中華民族共同體意識不斷深入人心。

經濟上,文化認同助力鄉村振興。鄉土文化記錄著特定區域的民風民俗、文物古跡、生活方式等。隨著城市化與全球化發展,城鄉差距拉大,鄉土文化認同危機受到關注。沈一兵認為:隨著鄉村文化資源、文化產業、文化主體(農民)的消散。文化斷裂使農民陷入困境,精神世界空虛,對未來無規劃,在堅守傳統與接受現代思想間徘徊,鄉村價值體系陷入混亂[37]。紀德奎在鄉村的問卷調查表明,鄉土文化教育失落導致鄉村文化認同危機。呼吁開辟“政府同民間”和“制度同產業”的建設模式[38]。但也有學者認為,這是社會轉型中必然出現的現象。鄉土文化難以復興,不能為了所謂重建鄉土文化認同,就讓現代農民在文化上留滯于已經過去的前現代社會[39]。隨著十九大報告中提出“鄉村振興戰略”和黨的二十大報告強調“扎實推進共同富裕”。學者們開始關注從經濟建設引導鄉土文化認同,擺脫過去以血緣、地緣聯結的小團體,建立鄉村文化共同體[40];推廣科技文化、現代工具等先進元素;以傳統“農耕文化記憶點”為優勢文旅結合促進發展,以減少鄉村民眾因城鄉各方面生活差距過大,從而產生的心理落差,重振鄉村文化自信[41]。可以達成共識的是,鄉土文化認同必然經歷一個吐故納新、否極泰來的過程,以適應時代變化,重聚鄉村力量。

此外還有眾多學者在教育、影視、對周邊國家影響等領域展開文化認同的研究,并不僅限于政治、經濟、安全方面。如:曹月如,研究民族學子赴內地求學的角色變換、跨文化適應過程。以“疊合認同”方式,幫助少數民族大學生形成對母文化和主流文化的積極認同避免產生疏遠、孤立、等不和諧等消極情感[42]。宋元元以維吾爾族大學生為例,研究少數民族學生的文化適應和民族認同問題[43]。丁宏從回族的文化認同視角探索伊斯蘭教與中國社會相適應問題[44]等。

(二)總結與展望

本文通過選取CNKI數據庫中近二十年以“文化認同”為主題的4997篇期刊文獻,用Citespace軟件進行可視化分析。呈現并剖析了C刊發文量趨勢、時區圖以及關鍵詞突現圖、關鍵詞共現圖、關鍵詞聚類圖。得到以下結論:

內容上:文化認同是個多學科并兼的領域,涉及民族學、心理學、社會學、政治學等。近二十年該領域的研究主要關注于:(1)探索全球化時代下,文化認同對國家認同、民族認同的影響,警示文化認同危機;(2)挖掘我國繁多的優秀文化資源應對危機、樹立文化認同與文化自信;(3)弘揚我國優秀文化,發揮文化認同在民族共融、社會進步、增強我國影響力作用,并以此為紐帶構建中華民族共同體意識。在以上研究中,學者們善于從諸多路徑開枝散葉,涵蓋范圍極廣,發掘內容上從紅色革命文化到鄉土文化,觀覽視角從青藏高原康區到歐盟東亞乃至世界,時間間隔從千年前的歷史轉折到當今時代熱點,跨界融合皆有所鑒。

時間上:我們總結出文化認同研究可分三個彼此交叉的階段,即萌芽期(2010年以前)、發掘期(2008—2018年)、影響期(2018年以后),體現出我國在國際文化對抗中,從被動應對、探索發掘、兼容并蓄再到主動發揚光大的歷史轉變,并且預測未來研究熱點將繼續貼合我國國策指引,不斷推進以文化認同鑄牢中華民族共同體體意識,繼續結合中華民族的偉大復興這一中國夢,并聚焦于國際傳播路徑上,以全球這一更高維度的視角進一步弘揚中華文化,研究范圍不在僅限于我國周邊,更多面向國際。進一步構建中國話語和中國敘事體系,結合中華文化,講好生動的中國故事、展現中國形象。

同時,本文主要以Citespace進行研究,未來可以結合VOSview軟件展現更多的視角。由于文化認同涵蓋范圍廣、涉及多學科多領域內容、可能在整體內容把握上有失偏頗,也未能對某一細節展開深入探討,未來可以就某一視角,如文化認同的國際傳播路徑開展探討。并發現,我國文化認同研究主要以群體視角展開,研究某一少數民族、某一地區、某一國家文化認同歷程,或是從群體層面探討認同的建構與沖突,較少對個人發展、個體培養展開研究,這可能與東方集體主義更關注群體層面有關。未來可以繼續探索并驗證東西方個體、群體在文化認同產生與強化過程中的異同,為中華文化走向世界進一步奠定基礎,建言獻策。該領域涉及的學科和研究方法上大多以政治學、語言學、社會學為主,多采用思辨和問卷調查,未來可以多采用實證研究,選擇核心變量,結合心理學以嚴謹的實驗來證明個體產生文化認同心理的過程。

參考文獻:

[1]郭海霞,曾剛.民族文化認同研究熱點與前沿的知識圖譜分析——基于CSSCI(1998-2020)數據[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2021,42(04):223-233.

[2]都永浩,左岫仙.國內外文化認同研究綜述及分析[J]. 黑龍江民族叢刊,2020,(05):1-8.

[3]陳曉紅,周宏浩.城市化與生態環境關系研究熱點與前沿的圖譜分析[J].地理科學進展,2018,37(09):1171-1185.

[4]崔新建.文化認同及其根源[J].北京師范大學學報(社會科學版),2004,(4):102-104.

[5]趙正源,林奎燮.全球化時代國際關系中的文化與認同[J].國際政治研究,2004,(04):24-32.

[6]胡錦濤.高舉中國特色社會主義偉大旗幟為奪取全面建設小康社會新勝利而奮斗——在中國共產黨第十七次全國代表大會上的報告[J].求是,2007,(21):3-22.

[7]李海晶.習近平的傳統文化觀研究[D].南昌大學, 2016.

[8]劉妍,馬曉英,劉堅等.文化理解與傳承素養:21世紀核心素養5C模型之一[J].華東師范大學學報(教育科學版),2020,38(02):29-44.

[9]貫徹中共十九屆五中全會精神建言“十四五”[N].人民日報,2020-11-12.

[10]習近平在中央民族工作會議上強調以鑄牢中華民族共同體意識為主線推動新時代黨的民族工作高質量發展[J].中國民族,2021,(08):4-7.

[11]宮麗.鑄牢中華民族共同體意識的文化路徑[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2019,39(04):11-15.

[12]鄒吉宇,龐立健,呂曉東.2000年至2020年國內肺絡研究領域的CiteSpace文獻計量與可視化分析[J].世界科學技術-中醫藥現代化,2022,24(04):1466-1474.

[13]啟瑄.提升文化自覺增強文化自信實現文化自強——學習黨的十七屆六中全會《決定》幾點體會[J].紅旗文稿,2012,(05):4-8.

[14]郝桂榮,李本智.大學生文化觀現狀及樹立文化自信研究[J].學校黨建與思想教育,2015,(03):31-34.

[15]樊娟.新生代大學生文化認同危機及其應對[J].中國青年研究,2009,(07):36-42.

[16]周俊利.增強民族高校大學生文化自信的多維探索[J].民族學刊,2022,13(07):109-118.

[17]陳慶慶,李祖超.中華優秀傳統文化融入大學生思想政治教育的路徑創新[J].思想政治教育研究,2020,36(04): 123-128.

[18]張偉.新時代金融理論引領金融實踐的核心內容與基本路徑觀察——以我國金融期刊為樣本[J].科技與出版,2023,(11):85-93.

[19]沈桂萍.培育中華民族共同體意識構建國家認同的文化紐帶[J].西北民族大學學報(哲學社會科學版),2015,(03):1-6.

[20]楊茂慶,周馳亮,楊樂笛.文化認同視域下鑄牢中華民族共同體意識的邏輯機理與實踐進路[J].廣西民族研究,2023,(05):44-51.

[21][32]韓震.論國家認同、民族認同及文化認同——一種基于歷史哲學的分析與思考[J].北京師范大學學報(社會科學版),2010,(01):106-113.

[22]王慶生,明蕊.長征國家文化公園建設及其國家認同研究:基于文旅融合視角[J].中國軟科學,2021,(S1): 157-163.

[23]呂韶鈞,彭芳.舞龍習俗的文化認同與鑄牢中華民族共同體意識的內生邏輯[J].北京體育大學學報,2022, 45(09):55-64.

[24]韓利,王一珊.少數民族童謠在鑄牢中華民族共同體意識中的教育功能和實現路徑[J].民族學刊,2022,13(06): 24-29.

[25]殷冬水,張婷.全球化真的會削弱國家認同嗎?——已有研究的經驗證據和理論解釋[J].山西大學學報(哲學社會科學版),2020,43(03):128-136.

[26]吳宏偉.馬斯洛的需要層次理論及哲學底蘊[J].哈爾濱市委黨校學報,2006,(02):31-33.

[27]張瑩瑞,佐斌.社會認同理論及其發展[J].心理科學進展,2006,14(3):475-480.

[28]徐黎麗.論多民族國家中民族認同與國家認同的沖突——以中國為例[J].西北師大學報(社會科學版),2011, 48(01):34-40.

[29]賀金瑞,燕繼榮.論從民族認同到國家認同[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2008,(03):5-12.

[30]周平.論中國的國家認同建設[J].學術探索,2009, (6):35-40.

[31]高永久,朱軍.論多民族國家中的民族認同與國家認同[J].民族研究,2010,(02):26-35.

[33]詹小美,王仕民.文化認同視域下的政治認同[J].中國社會科學,2013,(09):27-39.

[34]石碩.多民族交匯地區是鑄牢中華民族共同體意識的關鍵區域——康區在民族交往交流交融中的歷史基礎、獨特地位及示范作用[J].中國藏學,2022,(02):1-12.

[35]馬世英,梁世甲.廣西漢族“壯化”現象個案研究——以東蘭縣花香鄉弄蘭村為例[J].廣西民族研究,2010, (01):67-73.

[36]王霞.民族地區中華文化認同與邊疆文化安全[J].黑龍江民族叢刊,2012,(5):46-51.

[37]沈一兵.鄉村振興中的文化危機及其文化自信的重構——基于文化社會學的視角[J].學術界,2018,(10):56-66.

[38]紀德奎,趙曉丹.文化認同視域下鄉土文化教育的失落與重建[J].教育發展研究,2018,38(02):22-27.

[39]季中揚.鄉土文化認同危機與現代性焦慮[J].求索,2012,(04):162-164.

[40]趙志業,張丹陽.共同富裕視域下鄉村文化共同體建設的困境與路徑[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2024,24(02):62-68.

[41]傅才武,程玉梅.文旅融合在鄉村振興中的作用機制與政策路徑:一個宏觀框架[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2021,60(06):69-77.

[42]曹月如.內地少數民族大學生文化認同與心理和諧[J].湖南師范大學教育科學學報,2010,9(03):28-30.

[43]宋元元.少數民族大學生文化適應與民族認同研究——以維吾爾族大學生為例[J].貴州民族研究,2016, 37(09):220-223.

[44]丁宏.從回族的文化認同看伊斯蘭教與中國社會相適應問題[J].西北民族研究,2005,(02):69-77.

作者簡介:

陳曦,男,漢族,廣西師范大學教育學部應用心理碩士。