略論古巴導彈危機之后蘇古關系的歷史演進(1962—1991年)

趙津男

摘 要:古巴在美蘇全球爭霸的過程中具有重要的戰略價值。20世紀中期以前,美古關系破裂,古巴轉而尋求與蘇聯合作。此后蘇古關系進入一段蜜月期,直至古巴導彈危機爆發后。從古巴導彈危機結束至1991年蘇聯解體的三十年間,兩國關系的發展歷經坎坷與曲折。1962—1970年兩國關系出現裂痕,日漸趨于緊張。1970—1985年兩國關系開始修復,恢復友好關系。1985年至1991年蘇聯解體,兩國關系再次疏遠。本文主要探討古巴導彈危機后兩國關系的演進過程,并分析影響兩國關系走向的背后原因。

關鍵詞:蘇古關系;歷史演進;古巴導彈危機

眾所周知,古巴導彈危機一直是美蘇冷戰史研究的熱點問題。西方學界對該問題已有較為豐富的研究成果,但其研究過分注重以蘇聯領導人執政時期為線索的線性分析,呈現出階段性和碎片化的態勢,且對于古巴導彈危機之后的蘇古關系發展過程鮮有深入研究。基于這一現狀,本文以古巴導彈危機為起點,立足于歷史學的研究范疇,將蘇古關系置于古巴導彈危機后的國際大背景下進行全面考察,探究1962年到1991年間蘇古關系的演化過程。本文綜合運用中、美、俄三國的相關論著和期刊資料,深入剖析影響蘇古關系演變的內外因素,以期拓寬對這一熱點問題的認識。

一、出現裂縫和持續緊張:1962—1970年

1962年,蘇聯政府批準了赫魯曉夫的計劃,赫魯曉夫于7月3日和8日參加了與勞爾·卡斯特羅的會談,達成秘密協議。蘇聯決定在古巴部署中程導彈,提供伊爾-28噴氣轟炸機[1],形成對美國的威懾,古方表示同意。面對蘇聯的決策,肯尼迪認為蘇聯導彈的部署無疑是對整個美國的挑釁,也是對他在全世界的威信力的挑戰。于是,美國制定了一項名叫“貓鼬行動”的軍事計劃,對古巴的海岸線重新進行封鎖和控制,意圖刺殺卡斯特羅,顛覆古巴的社會主義政權。也就是在這個時候,古巴導彈危機迎來了整個局勢的高潮期。古巴作為夾在兩個超級大國之間的小國,處于進退維谷的窘境,國家安全更是受到核武器的嚴重威脅,整個世界籠罩在核戰爭的陰霾之中。國際危機通常發生在沖突雙方的直接軍事對抗之前,在核時代,危機的危險性直線上升。蘇聯和美國的領導人發覺自己面臨著一條底線,超過這條底線,就必須動用兩國的軍事力量,包括戰略核力量,這一代價無疑是十分沉重的,所以蘇聯的妥協與美國的擔憂不謀而合,這就不得不犧牲古巴的利益。赫魯曉夫對美國的妥協點燃了卡斯特羅心中對于蘇聯的熊熊怒火,也開啟了從1962年古巴導彈危機起一直到1970年的蘇古關系裂縫期。雙方緣何由之前的蜜月期進入冷戰期,這背后的原因需要進一步分析。

(一)關系出現裂縫的原因及表現

古巴對赫魯曉夫在與美談判時采取的妥協態度甚為惱怒,再加上對自身國家安全的擔憂,這兩者成為導致蘇古關系出現裂縫的導火索。1962年10月28日,赫魯曉夫答應以相對和平的方式解決古巴導彈危機,停止古巴導彈發射基地相關設施的建設,并且撤回部署在基地的中程導彈。這不僅僅是蘇聯外交的一次重大挫折,更是蘇聯在與美國的戰略博弈中做出的讓步與妥協。[2]對于加入社會主義陣營的第三國古巴來說,蘇聯不僅沒有采取任何保護古巴國家安全的舉措,而且在沒有與古巴當局協商的情況下,單方面與華盛頓達成了妥協性協議。[3]這令卡斯特羅非常惱火,“我們并不反對以一個相對和平的方式解決核沖突問題,因為避免核沖突確實很重要,但赫魯曉夫在與美方進行商談的同時應與古巴保持聯系”[4]。在卡斯特羅看來,即使蘇聯發表了保證古巴安全的聲明,這一聲明也顯得蒼白無力,蘇聯的行徑無疑是對古巴的“背叛”。卡斯特羅在1963年寫給聯合國秘書長吳丹的信件中說道:“古巴認為,談判并未取得保證古巴國家安全的成果。”[5]如國內學者張盛楠所言,此時蘇古關系走向惡化并不只是古巴單方所為,赫魯曉夫在導彈危機期間就對卡斯特羅過于激進的革命精神有著強烈的不滿,這從一開始這就埋下了危機后蘇古關系走下坡路的伏筆。[6]如果說蘇聯對卡斯特羅“誓與祖國共存亡”的革命態度的擔憂使蘇古兩國相逆而行,那么古巴對蘇聯讓步的抗議則是壓垮兩國關系的“最后一根稻草”。此后在20世紀60年代,蘇古關系就長期處于一個相對低迷的狀態。

古巴國內的激進主義促使古巴外交政策發生了轉變,進而導致蘇古兩國在拉美問題上產生公開性分歧,這是20世紀60年代蘇古關系下跌的意識形態原因。危機之中蘇聯的妥協態度使古巴對蘇聯的信任感下降,古巴開始轉向全球性外交,意圖通過外交的手段建立與其他國家的友好關系,尤其是拉美國家,進而獲得利于古巴發展的外部環境。古巴積極支持拉美革命,對拉美國家積極輸出革命思想,推動拉美國家的革命運動,幫助拉美國家培養本國游擊隊,埃內斯托·切·格瓦拉在玻利維亞領導的游擊運動深受古巴影響。格瓦拉和卡斯特羅一樣,秉持著堅定不移的民族精神、激進的革命態度和昂揚的革命熱情。但是蘇聯與之恰恰相反,歷經古巴導彈危機后,赫魯曉夫本人對于第三世界的政策趨于保守,并不支持古巴在拉丁美洲宣傳革命武裝斗爭的行為[7],也并未和古巴政府一起向拉丁美洲的國家提供援助。1962年,當古巴內政部長訪問莫斯科時,蘇聯國家安全委員會克格勃代表拒絕古巴領導人在拉丁美洲建立諜報系統的要求,并宣稱“蘇聯不援助民族解放運動,僅僅是搜集情報”[8]。

古巴政府對蘇聯的態度表示強烈不滿,在1966年舉行的亞洲、非洲和拉丁美洲三大洲革命者會議上,古巴政府公開批評蘇聯不革命的行為,并呼吁在拉丁美洲進行武裝革命。此后不久,古巴增加了對幾個拉丁美洲革命團體的軍事援助,特別是對委內瑞拉、哥倫比亞等國家。蘇聯與古巴在對于拉丁美洲問題上的分歧主要表現在兩個方面。其一,意識形態上的分歧。卡斯特羅不滿古巴共產黨在古巴革命中以及自身上任過程中的消極不作為的態度,與蘇維埃不同的是,古巴建立的是一個政府監管黨制的國家。蘇聯與古巴對拉美國家應該建立“黨領導一切”的國家還是“政府權力至上”的國家爭論不休。古巴革命者認為,他們對于第三世界的革命應當如何進行,以及如何向馬列主義演變等問題拿捏得很準確。[9]其二,拉美國家的革命道路和方式問題。卡斯特羅將其暴力革命的理論匯集成“游擊中心論”(又稱“格瓦拉主義”),這與蘇聯提倡的“走和平社會主義道路”的設想背道而馳。蘇古兩國在意識形態上產生的分歧和矛盾導致蘇古關系進一步緊張。

而在經濟方面,蘇聯雖然在20世紀60年代對古巴進行了大筆的投資和援助,派遣專家赴古予以幫助,但是據美國中央情報局統計,蘇聯向古巴派遣專家們的“任務是有限的”。這就意味著,蘇聯對于古巴的援助并非是全面而毫無保留的,而是站在蘇聯本國的立場上權衡利弊之下的選擇。此外,蘇聯對古巴推行拒絕經濟援助的“恫嚇政策”,嚴重削減對古巴的經濟援助。1967年底,在面對古巴增加蘇聯石油進口額幅度上升到8%的商談之中,蘇聯斷然拒絕,這是蘇聯對古巴在拉丁美洲問題上的直接回應,也是蘇聯的“經濟恫嚇政策”最生動的體現。[10]經濟基礎決定上層建筑,經濟是國家力量發展的源泉。古巴在歷史上作為西班牙的殖民地,發展的是單一的種植園經濟,自1902年取得獨立直至20世紀60年代,60年坎坷的發展并未使古巴擺脫單一的經濟結構。故而,蘇聯對于古巴的“經濟打壓”對古巴而言是“致命的”。經濟上的沖突折射在政治上就造成了國家關系的裂痕。

(二)裂痕中的合作

即使蘇古關系走向緊張,但兩國之間并未出現公開的對立,在處理與以美國為代表的資本主義陣營的關系時仍舊采取協同合作的方式。例如,政治外交上,1962年蘇聯政府認為在導彈的問題上作出讓步已經使得蘇聯在世界面前顏面掃地,不能再在古巴問題上進行妥協。[11]赫魯曉夫派出外長且作為部長會議第一副主席的米高揚赴古巴探討兩國矛盾的解決和進一步合作的問題,并且在1963年蘇古兩國簽訂并發表了《聯合公報》[12],建立起兄弟般的合作關系。1964—1966年間蘇聯在聯合國中針對美國利用美洲國家組織對古巴推行侵略政策[13]的情況,予以強烈譴責。經濟上,1964—1965年,蘇古達成了農田灌溉合作協定及蘇聯在技術上協助古巴建立工業以及其他項目的協定。[14]1964年1月,兩國之間簽署了第一個五年計劃,為這個加勒比島國提供了經濟發展計劃的指導。1968年通常被認為是蘇聯與古巴關系的關鍵年份,1968年8月,卡斯特羅公開聲援蘇聯入侵捷克斯洛伐克,結束了“布拉格之春”,使得蘇聯再次加強對于捷克斯洛伐克的控制,減少了東歐對蘇聯的離心傾向。[15]

二、修復和上升期:1970—1985年

雖然蘇古關系在20世紀60年代出現裂痕,但是后期蘇聯為修復與古巴的關系付出了一定的努力,這種努力的成果在20世紀70年代得到回報。

(一)關系修復上升的現實基礎

20世紀70年代中期,古巴面臨著內外交困的局面。

在政治外交上,隨著格瓦拉的犧牲,古巴在拉美地區的輸出革命受到各國大資產階級的抵制,美洲國家外長會議中要求美洲所有國家斷絕與古巴的來往,古巴的全球外交政策并沒有取得理想的效果,激進式外交政策破產,再加之美國持續的敵視,古巴所處的境遇并不樂觀。在經濟上,由于國家經濟政策的失調,加之蘇聯對古采取“經濟恫嚇政策”,縮減經濟援助,古巴的經濟面臨危機,“從1968年至1970年畜牧業和林業的生產下降了,68%以上的農業生產線和71%以上的工業生產線也停產了,即使是表現最好的漁業部門也出現了更明顯的下降而不是增長”[16]。面對這樣的境況,古巴再也不能忽視與蘇聯的關系,也積極向蘇聯靠攏,謀求與蘇關系的緩和。在重塑兩國友好關系上,蘇古兩國已達成某種程度上的默契。

(二)關系修復上升的表現

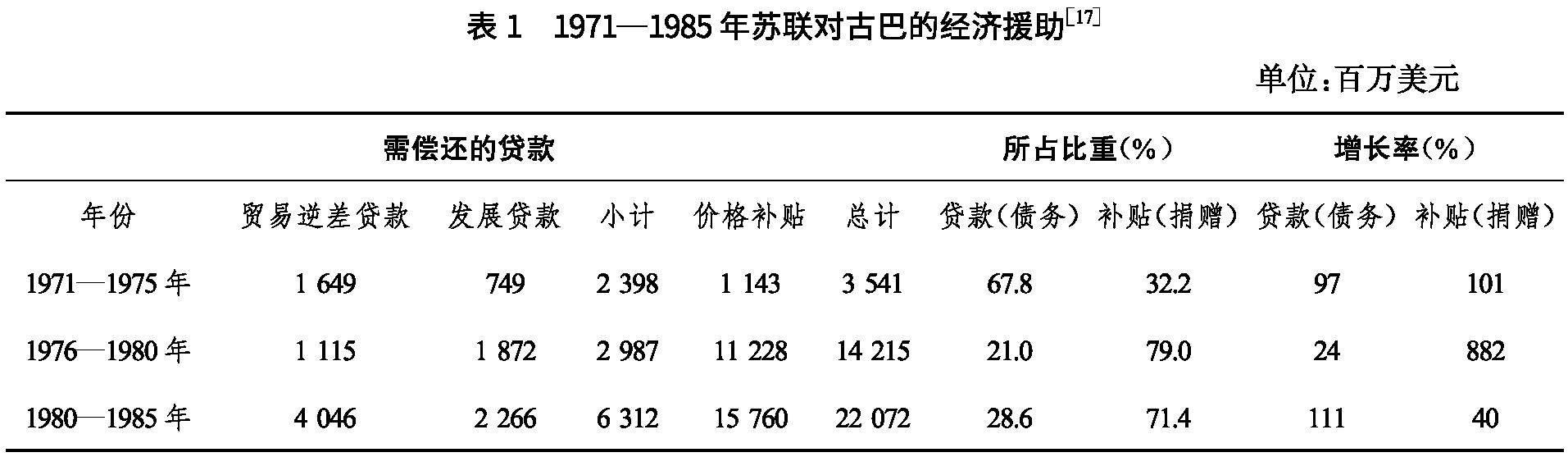

在經濟方面,1971年,古巴成立國家計劃委員會(GOSPLAN),即為蘇聯的中央計劃委員會(JUCEPLAN),客觀上調控了古巴國內經濟的運行,也使蘇聯與古巴在經濟上的聯系更加緊密,交流合作更為頻繁,這為20世紀70年代蘇古關系的緩和奠定了基礎。1972年,古巴加入經互會,這使古巴成功加入世界社會主義陣營經濟體系,蘇古兩國在經濟合作上有了更加便利的平臺。1975年,蘇古兩國專門召開會議,協調解決兩國兩個五年計劃中的協議和計劃。直到1975年,在對外貿易中,蘇聯占古巴對外貿易的45%,在20世紀80年代這一比重超過了60%,當東歐國家對古巴蔗糖價格給予政策補貼時,古巴與東歐國家的貿易比重也有所增加。1979年,會議還專門協調蘇古兩國經濟合作關系,幫助古巴的第二個五年計劃能夠順利實施(具體援助數據如表1所示)。

如上表所示,從1971年至1985年蘇聯對古巴提供的貸款一直處于上升趨勢,而且在貸款總額當中,補助捐贈逐漸高于貸款債務,居主體部分。由此看出,在此階段蘇古之間的關系整體上處于一個相對平穩的發展狀態,蘇聯在一定程度上減少了“任務性、目的性”的經濟支援,這表明在1970至1988年間蘇古兩國關系開始逐漸轉暖。

在外交方面,1974年勃列日涅夫訪問古巴,這是第一位訪問拉丁美洲的蘇聯最高領導人。1976年,在蘇聯的幫助之下,經過古巴各界人士的研究和討論,憲法最終通過,古巴成功建立人民政權代表大會制度[18],進一步保證了古巴的社會主義方向。1975年,古巴共產黨第一次代表大會在意識形態和外交方面全面接受蘇聯的路線,卡斯特羅認為在國家遭受經濟封鎖的艱難歲月里,蘇聯給古巴經濟以巨大援助,成千上萬名蘇聯軍事專家和技術人員幫助古巴組建了武裝部隊,并向古巴幾乎所有的經濟部門提供援助。[19]蘇聯人民的努力,在可能的范圍內得到了其他社會主義國家的支持。這標志著古蘇準聯盟關系的建立。此后,蘇古關系得到進一步的發展,在1975年的安哥拉內戰[20]和1978年的埃塞俄比亞-索馬里沖突中,古蘇雙邊默契配合。之后,蘇聯和古巴兩國在1984年11月簽署了一項為期25年的友好合作協議,蘇聯在20世紀80年代初向古巴交付了一些最先進的軍事硬件。例如,蘇聯向古巴交付了更為先進的蘇制米格-23和蘇制米格23-F,古巴也大量進口蘇制武器[21],整個國家的軍事力量有了質的飛躍,為蘇古關系的回溫提供了軍事條件。

在意識形態方面,古巴在“黨和政府關系”的問題上不再公開挑戰蘇聯,但是這并不意味著古巴放棄游擊隊暴力革命的理論轉而支持其他馬克思主義理論革命道路,只是將與蘇聯在這個問題上的分歧暫時擱置起來。在對拉丁美洲國家的政策上,蘇聯和古巴之間更為互補。1978年,蘇古兩國共同支持在尼加拉瓜爆發的桑地諾民族運動,蘇聯和古巴一起宣布,桑地諾主義者在尼加拉瓜的勝利是其他中美洲國家“正確”的革命模式。蘇聯人支持薩爾瓦多的暴力革命道路,并呼吁統一危地馬拉的革命力量。[22]

在人才培養方面,蘇聯為古巴培養了大量的經濟技術人才和國家管理人才,“342名古巴專家在高等院校和科學研究機構實習或者讀完研究生,大約有500人熟悉了蘇聯國民經濟各部門的科學技術和先進的管理經驗”[23]。為古巴的社會主義建設作出了不可磨滅的貢獻。這些技術人才不僅充當了古巴社會主義革命的建設者,更是蘇古關系友好交流的使者,以文化技術為紐帶的交流方式往往比政治經濟等手段更為委婉和容易接納,這也正符合卡斯特羅保證古巴有絕對自主權的激進式民族情感。

縱觀蘇古關系上升發展的15年歷程,蘇聯和古巴關系的發展是兩國在政治、經濟、外交、軍事以及意識形態上的雙向奔赴,也是面對20世紀60年代雙方關系嚴重下滑出現窘境的及時調整。

三、再次疏遠:1985—1991年

20世紀70年代和80年代初期蘇古關系的上升并未維持多久,自1985年開始兩國關系急轉直下。1985年,戈爾巴喬夫上臺,美國推行“星球大戰”計劃,開始遏制蘇聯在全球的擴張,美蘇冷戰攻守易型。自20世紀80年代初期開始,蘇聯的工廠曠工現象十分嚴重,工人生產效率低下[24],國民生產總值長期低迷,遠遠不能與美國相媲美,甚至遠低于西歐各國。面對蘇聯國內經濟增長緩慢的頹勢,戈爾巴喬夫漸漸對于“蘇聯是否有能力繼續同美國進行爭霸”產生了懷疑,于是逐漸尋求對美關系的改善甚至妥協。由于古巴與美國根本性的對立,戈爾巴喬夫在對美問題上與勃列日涅夫的反差使得古巴隱隱察覺到了不安。與此同時,蘇聯的外交政策發生了根本性轉變,從對抗轉為尋求與美國的合作。[25]戈爾巴喬夫的“新思維改革”從根本上放棄了社會主義價值觀念和政治體制,取消了馬克思主義的指導地位,卡斯特羅及時意識到蘇聯在改革上有偏離社會主義的傾向,并推行與蘇聯完全不同的糾錯運動,保證國內的社會主義發展不動搖,保障公有制經濟的主體地位[26],蘇古之間在國家改革問題上發生了嚴重分歧。

(一)蘇古關系急轉直下

蘇古分歧的進一步擴大是由于在20世紀80年代初,經過蘇聯培訓的技術官僚、職業官僚和中央計劃委員會的人員不再受到古巴當局的重視。尤其是一直在中央計劃委員會中擔任重要權力職務的主席負責人亨伯托·佩雷斯[27]的職位被卡斯特羅親近的官員取代。經濟上,由于蘇聯國內經濟狀況的持續下滑,蘇聯已經不能像以前一樣對古巴經濟進行支援,蘇聯不再用高于世界市場幾倍的價格去收購古巴的蔗糖,使得古巴的蔗糖價格逐漸與世界蔗糖總體價格持平,進而喪失了國內蔗糖業發展的資金和市場優勢,古巴經濟形勢急劇下滑。1987年開始,面對國內經濟的衰落、人民對每年向古巴提供大量貸款普遍不滿的境況,蘇聯對古巴的經濟援助陡然下降,這表現在1987年對古巴援助為50.11億美元,而1988年降至42.45億美元,1989年更是跌落至41.6億美元,這也引發了古巴與蘇聯在經濟貸款和援助上的“口水戰”。兩國在經濟上的摩擦則加劇了政治上的矛盾,這些摩擦和矛盾對在該階段的蘇古兩國關系來說無異于“火上澆油”。

1989年,蘇古關系進一步惡化。因為從這一年開始,古巴政府更加強烈地反對蘇聯的改革進程,并且在莫斯科發生未遂政變后變得更加激進,這次失敗也結束了古巴游說團在俄羅斯政府中的權力。1989年4月,戈爾巴喬夫訪問古巴并沒有達到理想之中與古關系緩和的效果,反而使得古巴對蘇聯的批判愈發尖銳。當卡斯特羅在1989年4月5日向全人民代表大會介紹戈爾巴喬夫時,古巴對蘇聯改革的反感變得愈發明顯,明確表達了古巴不需要蘇聯式改革。與此同時,以蘇聯《信息報》為代表的莫斯科媒體在輿論上大力支持戈爾巴喬夫的“新思維改革”,抨擊古巴。《莫斯科新聞》的文章還把古巴描繪成一個“赤貧的警察國家,試圖模仿勃列日涅夫時代的共產主義,古巴特工監控整個古巴島上的人口”。卡斯特羅的立場增加了對戈爾巴喬夫的壓力,同時蘇古兩國的輿論對立助推了蘇古關系的進一步僵化。1991年6月28日經互會解散,對經互會經濟體系具有強大依賴性的古巴來說,國內經濟再一次遭到巨大沖擊,兩國關系進一步惡化。1991年9月1日,戈爾巴喬夫宣布將從加勒比島國撤出最后一批剩余的軍隊,兩國關系跌入冰點。

(二)蘇聯解體之后的兩國關系

1991年12月蘇聯解體,美蘇爭霸的兩極格局告終,蘇聯與古巴的關系也宣告截止。兩國關系繼續緊張,原因在于俄羅斯急于改善與美國的關系,消極對待拉美國家。俄羅斯國內報紙對古巴的國家政策進行嚴厲地批判,抨擊古巴的國家人權問題;俄羅斯從古巴全部撤軍,兩國長達30多年的軍事關系走向破滅。在蘇聯解體之后,古巴面臨的局勢更為殘酷,在政治上,失去了社會主義陣營的領頭人和依靠;在經濟上,蘇聯解體對于本國的沖擊亦是不可小覷的。但是,面臨如此緊張的局勢,古巴保持社會主義制度直至現在也毫不動搖,其中的原因值得深思。

四、結語

蘇聯和古巴兩國關系在30年歷程之中可謂歷經坎坷,既包蘊合作交流,又充斥著矛盾摩擦。同為社會主義國家,合作與交流是出于應對共同的敵人,利用彼此優勢促進本國經濟發展的需要,兩國必須團結起來,保持良好的關系;雙方的矛盾摩擦是由于單方或者雙方內外政策的調整而造成的。總體而言,第一階段,蘇古之間的裂縫主要是蘇聯意圖暫時犧牲古巴國家利益而追求與美關系的緩和而造成的;第二階段,蘇古關系的上升是蘇聯和古巴面臨共同的窘境而選擇共同合作發展的抉擇;第三階段,蘇古關系的再度疏遠是蘇聯追求本國的振興,雙方意識形態的嚴重分歧導致的。均勢體系、松散的兩級體系、緊張的兩極模式、環球體系、等級統治體系、單位否決體系構成了卡普蘭六模式。古巴導彈危機之后,從1962年至1991年這30年間蘇古關系的嬗變是對該理論從兩極模式到環球體系的生動闡釋。在這30年間期間,無論蘇古關系如何跌宕起伏,起主導作用的始終是蘇方。

古巴作為亞非拉眾多民族國家的一員,與蘇聯在危機之后30年的交往之中,鮮明地展現了新興民族國家的共性,即反對新型殖民主義的決心和追求民族國家獨立自決的毅力。蘇聯在與美國爭霸之時,就清晰地展現出了其大國沙文主義的傾向,尤其在處理東歐國家關系方面,譬如布拉格之春,蘇聯用暴力手段將捷克斯洛伐克的改革運動扼殺于搖籃之中,這也是蘇聯“大棒外交”的赤裸裸展示。蘇聯對古巴卻不同于此,蘇聯無法對古巴實行強制性的武裝干涉,以資本輸入、金融借貸等方式對其進行經濟援助和滲透,這是蘇聯對以古巴為代表的第三世界國家所作出的戰略調整。

世界是一個整體,局部地區的變動就可能牽動整個世界格局的變遷,蘇古關系的變動即是這當中的縮影。如果把世界比作一個牌局,國家就如同牌客,國家作的每一個選擇就如同出牌,不僅關乎自身利益,更會影響整個世界牌局。這樣的現實啟示我國更加重視以經濟和科技實力為基礎的綜合國力的提升,增強“硬實力”,握好手中的“底牌”。不結盟,不稱霸,秉持國際主義和人道主義精神,幫助其他發展中國家改善民生、謀求發展,秉持著互相尊重、合作友好的態度謹慎“出牌”,共同推動建設人類命運共同體。積極承擔大國責任,推動建立有效的緊急危機防控小組,預防世界核危機的爆發。

參考文獻

[1][2][21]蔡同昌,江振鵬.蘇聯(俄羅斯)與古巴關系的演進[J].拉丁美洲研究, 2012(5): 36-45.

[3]Ф.О. Трунов. Факторы формирования позиции СССР в период карибского кризиса[J]. Международные отношения и мировая политика,2013(1):44-56.

[4]Fidel Castro and Ignacio Ramonet, Fidel Castro: My Life, A Spoken Autobiography[M]. London:Simon and Schuster, 2008:568.

[5]沈志華. 蘇聯歷史檔案選編:第29卷[M]. 北京: 社會科學文獻出版社會, 2002: 513.

[6]張盛楠. 蘇聯對第三世界的援助政策:動機與結果——以對古巴援助為例(1959-1982年)[M]拉丁美洲研究, 2019(4):78-100,156-157.

[7][22]Mervyn J. Bain. Havana and Moscow, 1959-2009: The Enduring Relationship?[J].Cuban Studies,2010(44):126-142.

[8]張盛發.試析赫魯曉夫在古巴部署核導彈的動機與決策:寫在古巴導彈危機爆發50周年之際[J].俄羅斯中亞東歐研究,2012(6):57-70,98.

[9][古]埃內斯托·切·格瓦拉. 古巴革命戰爭回憶錄[M]. 上海:上海人民出版社, 1975:30-35.

[10]趙長華. 簡析蘇古經濟關系的發展[J].世界經濟研究,1985(3):26-32.

[11]楊道金. 菲德爾·卡斯特羅·魯斯傳奇:拉美巨人[M]. 北京:時事出版社,2006:299-300.

[12]Stephen Clissold. Soviet Relations with Latin America1918-1968[M]. London: Oxford University Press, 1970:288.

[13][16]Leslie Bethell. Cuba: A Short History[M]. New York:Cambridge University Press,1993:140-141,112.

[14][15][23][蘇]安·安·葛羅米柯,[蘇]鮑·尼·波諾馬廖夫.蘇聯對外政策史下卷1945-1980[M].北京:中國人民大學出版社,1989:386,389-391,387.

[17]徐世澄.古巴[M].北京:社會科學文獻出版社,2003:160.

[18]蘇健,徐寶魯. 論蘇東劇變與古巴社會主義道路的新探索[J]. 法制博覽,2015(4):300.

[19][古]菲德爾·卡斯特羅.在古巴共產黨第一、二、三次全國代表大會上的中心報告[M].王玫,張小強,韓曉雁,等譯.北京:人民出版社,1990:38.

[20]Григорьева С.В. “русский, кубинец-дружба навек”: презентация советско-кубинского сотрудничества в Анголе в 1970-1980-е годы в мемуарах бывших “воинов-интернационалистов”[J]. M.:Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,2019(6):21-29.

[24]陸南泉,姜長斌,徐蔡,等.蘇聯興亡史論[M].北京:人民出版社,2002:675-676.

[25]董拜南.戈爾巴喬夫時期蘇聯外交的戰略構想和基本做法[J].蘇聯研究,1992(1):14-17.

[26]毛相麟. 古巴社會主義政權為何具有強大生命力[J].高校理論戰線,2006(4):56-58.

[27]Mervyn J. Bain. Cuba-Soviet Relations in the Gorbachev Era[J].Journal of Latin American Studies,2005(4):769-792.