打造作業新風向 實現素養高提升

林曉佳

【摘 要】“雙減”背景下,要設計整合式、項目式、趣味化、互動式等多樣化的實踐性作業,以激發學生興趣,促進學生全面發展。

【關鍵詞】實踐性 語文素養 跨學科 評價

“雙減”背景下,作業的改革與設計成為當下的熱點之一。實踐性作業作為一種重要的作業形式,在真實、開放又有意義的學習情境中為學生語文能力的形成提供了更為廣闊的空間。基于此,筆者圍繞小學語文實踐性作業進行了初步探索。

一、聚焦單元,設計整合式實踐性作業

聚焦單元,以單元體系為導向來設計實踐性作業,可以克服傳統作業碎片化、隨意性、單一性等問題。

以三年級上冊第五單元的實踐性作業設計為例。本單元聚焦“留心觀察”這一語文要素,編排了六個內容不同、功能各異的板塊。從單元導語到精讀課文,從交流平臺到初試身手,從習作例文到單元習作,這些板塊全部指向“習作”。在實際教學中,聚焦單元主題,靈活處理各板塊內容,對單元作業進行整體建構,合理巧妙地設計實踐性作業。首篇課文《搭船的鳥》是一篇極佳的習作示范。在學生體會了可以采用抓外形和動作來描寫動物之后,教師先通過播放視頻“小蝸牛過馬路”,引領學生運用所學的兩種方法“看外形”“說動作”進行觀察方法的遷移實踐;再通過布置“親自喂養一只喜歡的小動物”這樣有意思的實踐作業,引導學生觀察并填寫記錄單。學生經歷了從學習“習作知識”到形成“習作素養”的過程,體現了學習建構的整體性。《金色的草地》觀察的重點則在發現事物在不同時間的變化,引導學生觀察含羞草,觀察家里現有的植物,如廚房里的大蒜、豆芽,陽臺上的綠植,等等,記錄下觀察所得,并思考植物變化的原因。觀察對象來源于生活,以觀察記錄單為抓手,促進學生觀察能力拾級而上。習作例文《我愛故鄉的楊梅》則把觀察點轉到水果上,引導學生用繪制思維導圖的方式,嘗試用“觀察五感”法調動多種感官,初步養成良好的觀察習慣。

在圍繞“細致觀察”為單元主線開展的一系列實踐性拓展作業中,遵循“學習—實踐—再學習—再實踐”的認知規律,引導學生逐步從了解觀察方法過渡到運用觀察方法,以學生為本,層層推進,引領學生從書本學習走向生活實踐,促進學生良好語文素養的形成與發展。

二、跨學科活動,設計項目式實踐性作業

三年級下冊第三單元是綜合性學習活動,在設計這一單元的作業時,筆者緊緊圍繞“中華優秀傳統文化”這一主題,充分整合語文、美術、信息、勞動等課程,落實語文要素,組織項目活動,引導學生開展深度學習實踐。

基于這一單元的主題,以“傳承中華優秀文化”這一主線貫穿單元整體實踐性作業的實施。第一板塊——我是傳統節日傳承人,探尋節日習俗。可以通過查找資料了解節日來源、習俗、故事,可以吟唱有關節日的古詩,可以畫節日場景圖,可以講節日故事,等等。第二板塊——我為中華智慧驕傲,開展“紙的前世今生”主題活動。關于“紙的前世”,查閱了解有關中國造紙術的發展資料,有條件的學生可以上網購買造紙包,親自動手體驗一回“蔡倫造紙”的過程,并以“紙文化傳承人”的身份,錄制“造紙”的視頻向大家分享造紙過程。走進“紙的今生”,依托地方課、美術課等,調查了解現代紙的種類、造紙方法、用途,然后在美術老師指導下用紙玩新花樣。第三板塊——我為中華歷史遺產喝彩,開展“游橋尋橋搭橋”活動。活動一,化身小導游,游覽趙州橋;活動二,尋訪家鄉橋,畫畫橋之美;活動三,變廢為寶,巧搭創意橋。

這一系列的項目式實踐活動,既激發了學生完成作業的興趣,又使學生的認知能力、創造能力、合作能力等關鍵能力得到了充分發展,真正提升了學生的語文學科素養。

三、鏈接生活,設計趣味化的實踐性作業

小學低年級的學生,求知欲強,喜歡新奇好玩的事物,但是學習的自覺性不強,這更需要設計、實施多種多樣生活化、趣味性、開放性的實踐作業,實現語文與生活的對接,讓作業走進生活,讓生活融入作業,讓學生喜歡上作業,讓學生在作業中體驗成功,從而激發學生學語文、用語文的興趣。

漢語拼音是一年級學生入學后的第一道門檻。為了讓枯燥的拼音學習有趣起來,教師可以設計這樣一系列的趣味實踐作業:用彩泥捏拼音、用身體擺拼音、用各種顏色的豆子貼拼音、做拼音轉盤、和爸爸媽媽打拼音牌、玩跳拼音房子游戲、制作拼音小報等,這些貼近生活的趣味作業,寓教于樂,寓學于趣,能夠充分展示學生豐富的想象力和強大的動手能力。同時家長的參與和陪伴,更是能增進親子間的感情,推動家校共育,實現作業育人的多功能作用。識字是小學低年級語文的重要任務,可以設計有趣的實踐性作業,如:開展“讓我記住你的名字”活動,通過同學姓名來識字;可以分場景生活識字,如公交站識字、包裝盒識字、超市識字、菜譜識字等。鼓勵學生以識字小報的方式來呈現識字成果,并定期開展識字成果交流會,爭當“識字小能手”。

與生活緊密聯系的實踐性作業既創設了輕松的氛圍,又引領學生從有限的課堂走進無限的自然生活中,讓學生在生活中、實踐中真正經歷觀察、發現、探究、體驗的過程,從而激發學生的各項智力與潛能,全面提高學生的語文素養。

四、關注評價,設計多元互動式實踐性作業

《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確指出:作業評價是過程性評價的重要組成部分,作業設計是作業評價的關鍵。實踐性作業以活動為主體,更要求教師要重視評價的導向作用,注重過程性、整體性、多元化的評價方式。

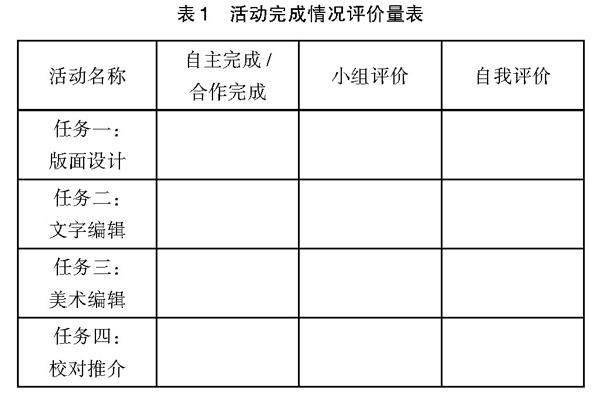

在教學三年級下冊第三單元“綜合性學習:中華傳統節日”時,在學生確定了研究主題,分好了小組,并在課堂上展示小組的記錄成果后,以小組為單位,通過投票,師生共同評出“最佳創意記錄獎”。同時,筆者還將學生的記錄成果通過微信群,讓家長也參與投票,最后產生“最受歡迎獎”。三年級上冊第五單元的學習,教師安排了一項和小組成員合作出一期“我們眼中的繽紛世界”習作小報的實踐性作業,并為學生提供評價量表(如表1)。以評價量表為依托,教師即時跟蹤學生階段性作業的表現,并提供必要的幫助,同時也引導學生在完成的過程中隨時調整學習態度、學習方式等。

綜上所述,“雙減”背景下要真正做到減負增效,作業設計是關鍵。實踐性作業以發展學生的核心素養為目的,用“實踐育人”的理念充分挖掘學生的潛能,讓課堂與生活相結合,讓校內與校外相結合,讓學生跟著課本融入生活,在實踐中提升素養。

(作者單位:福建省霞浦縣實驗小學)