小學信息科技課堂學習任務的設計與應用

王敏軍

【摘?? 要】在信息科技教學中,學習任務設計是指教師根據數字生活經驗和應用場景為學生設計一系列有意義、有挑戰、有價值的理解信息科技原理和應用方法的學習活動。在實際教學中,教師可以《義務教育信息科技課程標準(2022年版)》的要求為基礎,從科學原理的角度出發,按照“基于真實世界的場景解析、圍繞真實任務的原理認知、解決真實問題的應用遷移、指向真實發展的任務評價”四個步驟,設計與落實小學信息科技課堂學習任務,促使學生理解原理、運用知識,提升核心素養。

【關鍵詞】信息科技;學習任務;核心素養;實踐應用

課程改革背景下,教師要以真情境、真任務、真問題、真評價促進真學習,使核心素養在信息科技課堂教學中落地。在這個過程中,學習任務設計是核心環節。但從實際的課堂教學來看,部分教師基于真實情境、真實體驗設計任務的意識和能力不足,缺乏科學原理的支撐,導致學習任務設計不夠合理,無法滿足學生的真實需求。

何謂學習任務設計?在信息科技教學中,學習任務設計是指教師根據數字生活經驗和應用場景為學生設計一系列有意義、有挑戰、有價值的理解信息科技原理和應用方法的學習活動。學生在完成這些活動的過程中,逐漸掌握知識、提升能力并形成素養。小學信息科技課堂的學習任務設計應始終貫穿“場景分析、原理認知、應用遷移、任務評價”等學習過程,以顯性的學習任務促進學生理解知識,提升應用能力,形成核心素養。

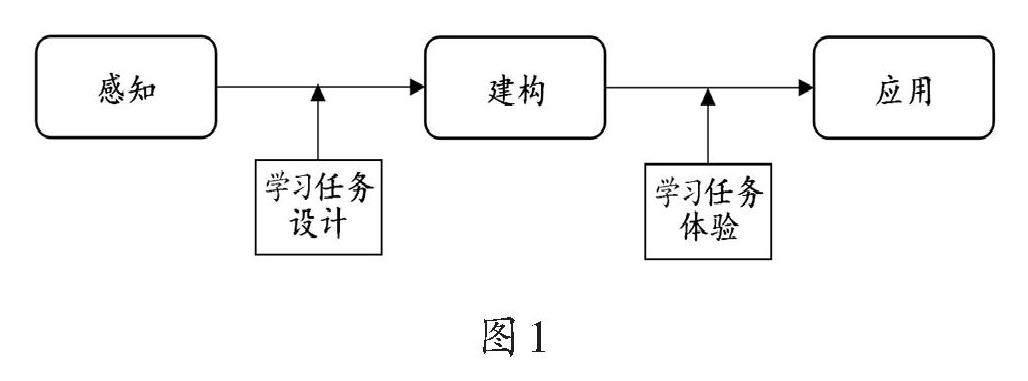

以科學原理指導實踐應用的學習主要圍繞“場景分析—原理認知—應用遷移”展開。它是學生“感知—建構—應用”的進階過程。其中,建構是連接感知與應用的橋梁,而學習任務設計又是建構得以實現的支架(如圖1)。基于學習任務設計的信息科技進階學習,是一種以學生為主體,以學習任務為載體,以信息科技為工具,以學習過程為重點,以學習結果為導向的教學方式。

筆者以《義務教育信息科技課程標準(2022年版)》的要求為基礎,以浙教版《信息科技》為例,從科學原理的角度出發,按照“基于真實世界的場景解析、圍繞真實任務的原理認知、解決真實問題的應用遷移、指向真實發展的任務評價”四個步驟,設計與落實小學信息科技課堂學習任務。

一、基于真實世界的場景解析

學生在真實的情境中體驗應用場景,運用信息科技解決問題。教師需要設計一些與學習任務主題相關的真實問題作為支架,引導學生進行場景分析,學會用科學的方法思考。

(一)創設學習情境,設計真實場景

教師設計真實場景,讓學生在獨特的學習環境中學習,感知信息科技的存在,體會信息科技的價值。如在教學四年級上冊《從數據到編碼》一課時,教師設計了“編碼游戲、編碼規則和編碼過程”等一系列多學科知識綜合的學習情境。這些真實的場景指向編碼概念的構建。

1.編碼游戲:展示兩組數字0710、0605,讓學生猜一個與信息科技相關的詞語。(提示:①每組數字分別代表一個漢字;②漢字可以在下發的紙質識字表中找到,據此嘗試分析數字的組成規則。)

2.編碼規則:提問“你知道身份證號碼中每個數字表示的意思嗎”,請依次解讀。

3.編碼過程:要求學生小組討論交流、總結各類編碼的異同點,思考“生活中,事物編碼的過程是怎樣的”。

學生通過“編碼游戲、編碼規則和編碼過程”組成的任務群展開學習,了解生活中的編碼和它的意義,通過觀察、比較、猜測等方法探索編碼所表達的具體含義,感知信息科技學科編碼的規則和方法。

(二)設計真實問題,進行場景分析

教師根據學習任務主題,設計與真實生活、學習相關的問題,讓學生探究如何利用信息科技來進行場景分析,進而提出問題、發現問題。如在四年級上冊《數據整理》一課中,教師設計了以下任務鏈,為學生提供了一個有意義的學習任務。學生在真實情境中,分析問題的背景,理解問題的本質,提出問題的解決方案,提升自身的信息思維。

1.想一想:設計一份匯總表,明確涉及的項目名稱及布局方式。

2.談一談:同伴交流,“序號”這個項目是以“行”的方式呈現的,還是以“列”的方式呈現的?理由是什么?

3.填一填:與同伴交流自己設計的方案,填一填自己設計的標題和項目名稱。

教學時,學生通過“說思路、填表格、作比較、談改進”等活動對場景進行解析,按“填寫標題、設計項目、形成相對完整的數據整理框架”的順序進行說理,提升計算思維和數字化學習能力,達到“通過實踐嘗試,制作匯總表”的學習目標。

二、圍繞真實任務的原理認知

學習任務設計視角下的信息科技教學中,科學原理認知是基礎。為凸顯科學原理,教師要在整體視角下厘清目標,基于目標設計單元學習任務。

(一)厘清單元目標,設計單元任務

教師基于信息科技教材中的內容設計單元目標和單元任務。以三年級下冊“整理數字資源”單元為例,單元任務設計如表1所示。

小學信息科技課堂的學習任務既有對應單元整體的單元任務,也有每節課需要落實的課時任務。其中,單元任務作為學習任務群的內容構成,需要以核心概念為統領,體現原理支撐。

(二)設計課時任務,凸顯學科原理

學習任務設計視角下的信息科技課堂中,學生需要完成課時任務,理解科學原理。教師可利用教學平臺,設計“規劃、編程、調試、測試”等任務,引導學生探究信息科技的應用方法、技巧和策略;利用學科工具和資源,設計“觀察、實驗、比較、歸納”等任務,引導學生探究學科基本概念、原理和規律。

例如,在教學六年級上冊《在線生活中的算法》一課時,教師設計了“為什么導航軟件能規劃出行路線?整理自己的想法,和同伴分享”的學習任務。學生經歷探究過程,不斷發現問題、解決問題、建構原理。

1.觀察:這幅圖上有哪些類別的信息?在這些信息中,哪些是出行的關鍵信息?(圖略)

2.思考:為什么導航軟件能規劃出行路線?整理自己的想法,和同伴分享。

3.建議:先選擇出行方式,導航會給我們提供到達目的地的不同路線,并把最合適的路線推薦給我們。

4.反思:打開地圖App,用剛才的方法選擇不同的出行方式,看看路徑規劃有什么區別,為什么會有這些區別?

學生以地圖App為載體,結合涉及信息科技、數學、科學等學科的跨學科學習活動,體驗身邊的算法,了解算法的特征和效率,嘗試用自然語言描述算法。教師根據教學任務,引導學生合理選擇數字設備、平臺資源,通過任務分解的方式提高學習效率。學生知道了路徑規劃算法的用途和常見的算法名稱,初步掌握了路徑規劃算法的基本原理和使用方法。

三、解決真實問題的應用遷移

學習任務設計視角下的信息科技教學的核心目標是讓學生將所學知識遷移應用到新的情境中。無論是情境遷移還是圖式歸納,應用遷移的本質都是動態化的,需要從多元視角入手。

(一)聚焦情境遷移,有效拓展應用

教師可以設計跨學科綜合應用、拓展信息技術應用、生活化實際應用和社會化創新應用的任務,將信息科技的原理、方法與學生的學習、生活對應起來,引導學生在真實情境中進行應用遷移。

例如,教學四年級上冊《從數據到編碼》一課時,教師針對“合理選擇可視化方式呈現”這一核心內容,確定了“設計編碼”的跨學科學習任務,為學生提供了一個有價值的應用遷移情境。學生在真實情境中運用信息科技原理,解決實際問題。

1.設計編碼:根據編碼規則嘗試設計編碼并說明意義(數字、字母、漢字和符號均可)。

2.任務要求:請你和同桌合作,為0~9這10個數字設計新的編碼,并合理解釋你們的編碼規則。也可以選你的幸運數字進行編碼設計(如圖2)。

學生結合信息科技、語文、數學、道德與法治等學科知識,拆解問題,選擇可視化方式呈現,不斷提升信息科技核心素養。

(二)基于圖式歸納,深化遷移應用

不依賴于表面信息的抽象特征及特征間關系的認知加工過程,就是圖式歸納。圖式歸納的重點是幫助學生把握知識本質,形成知識之間關系的網絡化結構。這個網絡化結構主要包括結構化內容體系、結構化教學體系、分步驟實現的結構化過程體系。基于圖式歸納的應用遷移指向抽象特征的提煉。可以說,概念、原理越抽象,適用的范圍越廣,其可遷移性也越強。

例如,在教學三年級下冊《數字資源分類》一課時,教師針對“資源的分類整理”這一核心內容設計了分類整理應用任務,對學習內容核心本質的結構化提煉提出了更高的要求。

1.小知識:在資源管理器中按名稱、日期、類型對文件進行分類。

2.任務要求:請你將收集到的各種數字資源按來源進行分類。注意觀察文件“剪切后粘貼”與“復制后粘貼”的異同點。

分類整理應用任務是對“用文件夾進行分類”和“用文件重命名方式整理”的綜合應用,邏輯清晰、重點突出。從隱性的視角來看,這個任務就是圖式結構的分析框架,能夠驅動學習,形成結構化的知識體系。

四、指向真實發展的任務評價

學習任務設計視角下的信息科技教學中,以設計任務優化評價方式是實現“學教評一致性”的重要手段,該手段可以有效反饋學生的學習情況,指導教師改進教學。

(一)尊重體驗交流,設計表現評價

教師利用信息科技的工具和資源,通過收集反饋、分析數據、制訂計劃等,反思學習過程和問題;通過展示學習成果和體驗,開展“在表達中提高交流能力”“在交流中提高合作能力”“在反思中提高自主能力”等表現評價,讓學生充分經歷體驗交流的過程。

例如,在教學四年級上冊《圖表呈現》一課時,教師設計了基于學習任務的一系列表現性評價,既包括基于過程體驗的自我評價,也包括同伴之間的互動評價。

1.試一試:根據軟件提供的圖表樣式,嘗試插入各種圖表。能插入、能說出名稱和能刪除(或撤銷),獲得1顆星。

2.說一說:調查的數據適合用哪種圖表呈現?同伴之間說說理由。能說清楚的獲得2顆星。

3.做一做:把自己的數據用柱狀圖等形式呈現出來。能自主完成的獲得2顆星;得到同伴幫助的,給同伴打1顆星,表示感謝。

學生通過自我檢查、自我分析、自我規劃等方式進行評價,進一步認識自己、提升能力。在學習活動結束后,學生可以進行互動評價,促進互助互學。

(二)關注學習過程,夯實結果評價

教師須根據學習任務的內容和難度,設計與學生學習結果相對應的評價方式和評價方法,對學生進行綜合性評價。

例如,在教學四年級上冊《數據獲取》一課時,教師設計了表述評價和星級評價兩個維度的結果性評價。

1.表述評價。請你用以下方式,回顧自己的學習過程,寫一寫自己的收獲:在這節課中,我認為最重要的知識是(???? ),最有用的本領是(????? ),最大的收獲是(???? ),遇到的困難是(???? )。

2.星級評價。回顧數據獲取過程中的自我體驗和作品的完成情況,認真填寫“星級評價表”(如表2)。

學生通過表述評價和星級評價兩個維度的結果性評價,進一步了解自身的實際情況,為后續學習指明方向。

綜上,以科學原理指導實踐應用是信息科技學習任務設計與應用的基本導向。教學中,教師要基于真實世界、真實體驗、真實問題設計真實任務,以此促進學生的真實發展。

參考文獻:

[1]劉徽.英國設計與技術教育中的真實性學習[J].上海教育,2017(26):68-71.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育信息科技課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[3]陳彥君.中小學信息科技課程跨學科主題教學設計與創新實踐研究[J].中小學電教,2023(6):15-18.

[4]呂紅梅.學習遷移的不同范式及其整合促進策略[J].上海教育科研,2024(4):29-34.

(浙江省杭州市富陽區富春第五小學)