“課程思政”背景下人工智能導論課程的研究與實踐

丁芝俠 李賽 楊樂

摘? 要:課程思政是在專業知識教學的過程中對學生進行思政教育。在人工智能導論的課程教學中,以“立德樹人”為根本任務和理念,從教學改革、課程建設、教學方法、考核方式等方面進行探討,通過深入挖掘課程思政元素,有機融入課程教學,在提高課程教學質量和學生專業知識水平的同時,傳遞思政教育的“正能量”,激發學生的愛國強國熱情,達到潤物無聲的育人效果。

關鍵詞:人工智能;課程思政;教學質量

中圖分類號:G641? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1673-7164(2024)17-0115-04

隨著互聯網技術的蓬勃發展,人工智能作為新一輪科技和產業發展的引領性力量,已經上升為我國的國家戰略,成為推動科技跨越發展、產業優化升級、生產力整體躍升的核心驅動力。為適應人工智能技術的發展,國內外高校普遍開設人工智能課程,武漢工程大學也不例外,一方面在課堂上講授人工智能知識,另一方面,培養學生極高的科學素養和極強的創新創業能力。[1]

一、人工智能導論實施課程思政的必要性

2019年,習近平總書記在學校思想政治理論課教師座談會上指出,“要完善課程體系,解決好各類課程和思政課相互配合的問題”“要堅持顯性教育和隱性教育相統一,挖掘其他課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,實現全員全程全方位育人”。[2]育人先育德,將思政教育元素融入專業課程的教學中,不僅能提高學生專業素養,堅定學生愛國敬業的政治立場,還能提高學生強烈的社會責任感和主人翁意識,銳意進取,力爭成為堪當民族復興大任的時代新人。

武漢工程大學電氣信息學院開設人工智能導論課程,該課程是計算機科學中涉及研究、設計和應用智能機器的一個分支,是一門研究機器智能的學科,即用人工的方法和技術,研制智能機器或智能系統來模仿、延伸和擴展人的智能,實現智能行為。[3]在人工智能導論課程教學中融入思政教育元素,在傳播專業知識的同時,傳承和創新中華優秀傳統文化,潛移默化地引導學生形成正確的國家觀、民族觀、歷史觀、世界觀、人生觀、價值觀,培養學生愛國主義精神和大國工匠精神,使學生樹立辯證唯物主義觀點,提高分析問題、解決問題的能力。[4]

二、人工智能導論實施課程思政的途徑

隨著5G、人工智能、云計算等技術的逐漸成熟,中國正從“制造大國”邁向“智造強國”。創新是“中國智造”強起來的“關鍵變量”,人工智能是創新的關鍵,人工智能不僅可以提高生產效率,還可以創造新產品、新模式和新公司,加速整個產業價值鏈的重建。人工智能導論作為人工智能領域的通識類課程,以前主要集中在知識的傳輸,加之高校存在一個普遍現象即學生對手機的依賴性,學習興趣不強。課堂上,學生習慣于以教師主導,被動接受知識的教學模式,這種教師“填鴨式”輸出,學生被動吸收,缺乏思考和探究,導致教學效果不佳。在“大思政”背景下,如何融入思政元素,推進課程建設,提高教學效果,迫在眉睫。

(一)教學改革方面

結合學生發展和社會需求,制訂課程目標。結合當前人工智能的發展背景,邀請教學指導委員會專家與課題組教師,根據學生自身的發展規律,以及學生就業和企業的需求,共同制訂并修正課程的教學內容和課程培養目標。

依據課程目標,優化課程開發與設計。人工智能導論課程屬于人工智能領域的通識類課程,主要介紹人工智能的歷史、研究現狀以及基本理論和方法。在實際教學中,理論知識講解力求科學、精要、易理解,結合典型案例進行課程教學,理論與實踐結合,貼近社會、貼近學生。

貫徹“體驗式教學”模式,注重教學的實效性。遵循“教師引導,學生思考,促進師生共同發展”的教學原則,注重教學的實效性。靈活采用比較分析法、小組討論法、情景模擬教學法等多種教學方法,有效調動學生學習的主動性、積極性,不僅能培養學生的分析表達能力,還能擴大學生的學習收獲空間。

深挖思政元素,融入課程內容。人工智能導論授課過程中,教師需深入挖掘與課程內容相關的思政元素,如國情元素、責任元素、科學元素、人文元素、獨立元素等,潛移默化地影響學生的思想意識,以提高育人格局。2023年,謝旗研究員科研團隊與國內多家科研機構和院校合作,研發主效耐堿基因AT1,實現鹽堿地上水稻、小麥等農作物產量的顯著提高,有望為我國糧食安全作出重要貢獻,一系列偉大的科技成就無不彰顯著中國的跨越式發展和進步。課程中通過引入這些科技成就,增強學生的民族自信和文化自信。

結合案例進行思政教學。通過引入人工智能在醫療、教育等領域的具體案例,引導學生思考技術背后的倫理、道德和社會問題。如:隨著人工智能技術的發展,包括網絡課程、全媒體數字教材等學習資源越來越豐富,學生可以根據個人學習進度和學習風格制定個性化學習計劃,此外,近期爆火的ChatGPT作為基于人工智能技術驅動的自然語言處理工具,不僅可以流暢聊天,還可以撰寫論文、郵件、文案、代碼等。多樣化的學習資源和豐富的學習渠道,可提高學生的社會責任意識和國際視野。

教學效果評價,促進教學反思與改革。教學效果評價重點在于評價學生對人工智能基本原理和方法的掌握,以及學生自主學習意識的提高。根據試卷分析、作業、就業情況等結果進行分析,完成學生對人工智能導論課程學習的評價,找出不足,推動課程改進。

(二)課程建設方面

人工智能導論課程的育人目標包括課程專業目標和思政育人目標。

課程專業目標包括:1. 知識目標。了解人工智能的發展和現狀,學習和掌握人工智能的基本原理和方法,形成對人工智能相關應用領域的全面性認識,為后繼課程的學習打下良好的基礎。2. 能力目標。培養學生的問題分析能力、邏輯推理能力,使學生能針對不同類型的問題選擇合適的表示方法和搜索策略分析以及解決簡單的實際問題。3. 價值目標。培養學生勇于探索的思維習慣,嚴謹求實的科學態度和積極健康的價值理念。幫助學生了解當前人工智能發展面臨的挑戰,激發從事相關領域的學生自主學習意識和學生對人工智能的興趣;幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,充分發揮自身才能,實現自己的人生價值和社會價值,促使學生完成人工智能相關產業的就業與創業。

思政育人目標包括:1. 引導學生樹立堅定的理想與信念、保持正確的政治立場與信仰,幫助他們不斷提升自身修養水平,為其全面發展打下良好的基礎。2. 融入中國人工智能發展的成就和舉措,增強學生的民族自信心,踐行社會主義核心價值觀和家國情懷。3. 通過揭示課程相關內容的辯證法原理,培養學生建立辯證唯物主義和歷史唯物主義的世界觀和方法論。

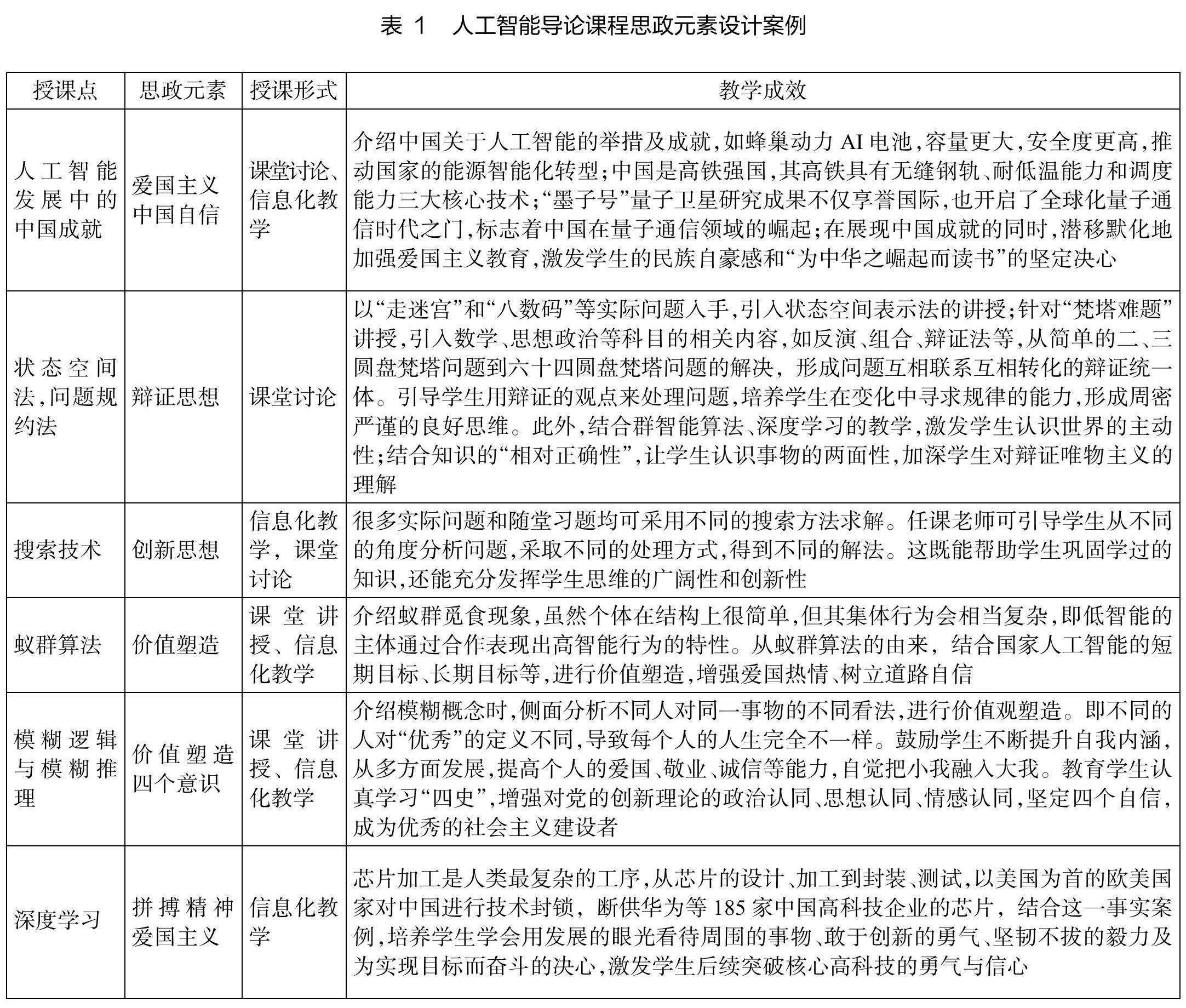

人工智能導論屬于多學科融合的課程,概念豐富,內容廣泛。該課程立足上述育人目標,結合人工智能導論課程的優勢,深挖思政教學案例,具體見表1。

(三)教學方法方面

結合蔡自興教授等對人工智能課程的建設經驗,通過課堂討論、小組發言、大作業以及小作業等多種形式,對課程的教學方法進行了改革與創新。[5]

首先,激發學生的學習興趣。人工智能導論作為一門導論性前沿課程,學生的學習興趣比較濃厚。但由于課程專業性很強,比如學生在接觸知識表示方法、搜索技術、推理技術等抽象概念和算法機理時,往往接受度不高。教師若一味采用傳統的“填鴨式”教學方式,教學效果難以保證,而啟發式、互動式教學方法是提高教學效果的有效方式。例如,鼓勵學生參與課堂討論,布置課程報告,采用“項目式”教學方法,讓學生組隊,自主選擇感興趣的知識表示方法(狀態空間法、問題規約法等)表示“梵塔難題”,還可以引導學生自主創新,設計或優化更為復雜的問題表示等。這不僅能擴寬學生的眼界,還能提高學生的學習興趣。

其次,課堂講授和信息化教學的相互融合。課程在多媒體教學過程中,引入視頻、動畫、圖像等多種表現形式,將抽象的人工智能知識形象化,便于學生理解與掌握。例如學生觀看谷歌無人車公司Waymo展示全球先進的自動駕駛技術的視頻,引導學生思考自動駕駛的技術難點,知曉中國與西方發達國家人工智能發展的差距,激發學生的愛國情懷,堅定為國效力的決心;學生觀看鳥群遷徙過程中隊形變換的視頻,讓學生思考粒子群算法的由來和研究意義,從而調動學生學習的主動性,保證教師在授課全過程中有目的地“傳道”與“解惑”。

再次,互動式討論。課堂教學中,通過設計開放式問題,鼓勵學生自由發表觀點和看法,營造積極的課堂氛圍,不僅提高學生的課堂參與度,還通過小組討論或辯論的形式,讓學生在互動中加深思政內容的理解。如:學生暢所欲言描述過去看病和現在看病的差別,過去看病就醫流程比較繁瑣,檢查設備有限,醫生全憑個人經驗來診斷病情,誤診率較高,現在看病可以通過軟件掛號,就診等待時間相對較短,檢查儀器豐富,診斷精確,提高救治率,引導學生體會就醫流程的便捷,醫療條件的改善和醫學發展的進步等;針對2022年長征五號B遙三運載火箭成功發射問天實驗艙,引導學生思考成功背后的問題,中國航天人不忘初心,艱苦奮斗,啟發學生明白中國在國際航天事業的國際地位來之不易,學習航天精神,面對困難毫不畏懼,勇于挑戰;學生分組討論智能機器人快速發展對人工智能和智能制造產生的影響,以加深學生對人工智能技術的思考,培養學生的批判性思維和解決問題的能力。

最后,理論與實踐結合。課堂教學中,采用人工智能實例驅動、互動教學方式實現課堂理論教學與實踐教學的對接;通過布置分組作業,如走迷宮、猴子摘香蕉等實際問題分析任務,采用不同知識表示方法進行實際問題的分析與表示,實現理論教學的延伸,激發學生的積極性與創造性。

(四)考核方式方面

注重學生創新能力的考核。人工智能導論課程的考核包括期末考核和平時成績兩部分,其中平時成績包括大作業、小作業和平時表現。大作業是完成文獻綜述,根據內容給出相應的評分標準,小作業是習題訓練,根據學生掌握情況給出相應的評分作業,平時表現包括出勤率、課堂討論參與度等給出相應的評分標準。在比重最大的期末考試中,重點考查學生對理論知識的掌握和解決問題的運用情況,理論知識與案例分析的結合情況,運用所學的理論知識進行問題表示和搜索的創新設計的能力。歸根結底,考核學生利用人工智能中知識表示、搜索技術、推理技術、人工神經網絡等基本概念和基本原理,針對不同類型的問題進行研究、分析并設計相應的解決方案,培養學生積極思考、嚴謹創新的科學態度和解決實際問題的能力。

三、結語

人工智能導論作為融合計算機科學、數學、哲學等多個學科的課程,融入國情元素、責任元素、科學元素等思政元素可進一步促進跨學科學習,啟發學生理解不同學科之間的聯系和交叉點。

在人工智能導論課程教學中融入思政元素,一方面,可以提高學生的專業素養和職業素養,引導學生積極思考,培養嚴謹創新的科學態度和解決實際問題的能力,為進一步學習其他人工智能技術打下良好的理論基礎。另一方面,可以引導學生樹立正確的世界觀和人生觀,厚植愛國主義情懷,為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮斗,實現課程思政立德樹人的發展目標。

參考文獻:

[1] 顧然,馮國昌. “新工科”背景下人工智能專業“課程思政”教育研究——以“人工智能導論”課程為例[J]. 黑龍江教育:理論與實踐,2020(10):6-7.

[2] 習近平主持召開學校思想政治理論課教師座談會強調 用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人 貫徹黨的教育方針落實立德樹人根本任務[N]. 人民日報,2019-03-19(01).

[3] 蔡自興. 智能科學與技術專業的發展戰略思考[J]. 計算機教育,2011(15):8-11.

[4] 宋革聯,李天龍,王芳. 人工智能導論課程思政元素設計探索與實踐[J]. 貴州師范學院學報,2022,38(06):73-77.

[5] 蔡自興,肖曉明,蒙祖強,等. 樹立精品意識搞好人工智能課程建設[J]. 中國大學教學,2004(01):28-29.

(責任編輯:邵秋露)