急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的構建與驗證

Construction and verification of a risk prediction model for kinetophobia in early recovery of patients with acute myocardial infarction after percutaneous coronary intervention

WU Yang,DING Yiqian,ZHENG Lu,LYU Yan,XU BaoshanNanjing Drum Tower Hospital Group Suqian Hospital,Jiangsu 223800 ChinaCorresponding Author WU Yang,E-mail:15951374071@163.com

Keywords acute myocardial infarction;percutaneous coronary intervention;kinetophobia;risk factors;prediction model;nursing

摘要 目的:構建急性心肌梗死經皮冠狀動脈介入術(PCI)病人康復早期恐動癥風險預測模型,并驗證其預測效果。方法:選擇2021年1月—2023年6月和2023年7月—12月江蘇省南京鼓樓醫院集團宿遷醫院心血管內科收治的急性心肌梗死PCI術后病人各211例、53例,分別列為建模組和驗證組,采用一般資料調查問卷、心臟病病人運動恐懼量表等進行調查,通過多因素Logistic回歸分析篩選急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的危險因素,據此構建風險預測模型,并驗證其效果。結果:建模組的211例病人中,34例康復早期出現恐動癥,發生率為16.11%。多因素Logistic回歸分析結果顯示,年齡≥60歲、初中及以下文化程度、術后疼痛不適、中重度疲勞、心因性焦慮、消極應對方式、未接受康復護理宣教/指導是急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的危險因素(Plt;0.05)。據此構建風險預測模型,Hosmer-Lemeshow檢驗結果顯示,χ2=0.452,Pgt;0.05,差異無統計學意義,表明擬合優度良好;繪制受試者工作特征(ROC)曲線,其ROC曲線下面積(AUC)為0.848[95%CI(0.801,0.896)],約登指數為0.733,敏感度和特異度分別為0.862,0.871。應用結果顯示,該模型預測準確率為90.57%。結論:急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥發生率較高,基于多因素回歸分析構建的急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的預測效果較好,可為臨床實踐中預防急性心肌梗死PCI術后病人發生恐動癥制定針對性護理措施提供參考。

關鍵詞 急性心肌梗死;經皮冠狀動脈介入術;恐動癥;危險因素;預測模型;護理

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.24.022

急性心肌梗死是臨床高發性心血管疾病,屬于急性冠脈綜合征的范疇[1],而經皮冠狀動脈介入術(percutaneous coronary intervention,PCI)是臨床治療急性心肌梗死的重要方法之一,能有效疏通狹窄或閉塞的血管管腔,改善心肌血流灌注[2]。但僅通過PCI術無法持續改善病人預后,康復早期(出院3個月)是心血管疾病康復的核心階段,且有強度的運動和鍛煉能改善血管內皮功能、促進側支循環的建立,進而改善病人的心功能[3]。恐動癥是指個體因痛苦或擔心病情復發或加重而出現的非理性的運動恐懼或抵觸心理[4]。有研究顯示,PCI術后康復期病人恐動癥處于中等水平,導致術后康復運動開展受阻,對病人心功能恢復有不利影響[5]。因此,如何開展護理以預防PCI術后病人恐動癥的發生風險是臨床急需解決的問題。本研究針對急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的危險因素進行調查,構建風險預測模型,并對模型的有效性進行評價,以期為護士盡早識別恐動癥高危人群、制定預防護理策略提供參考。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2021年1月—2023年6月和2023年7月—12月江蘇省南京鼓樓醫院集團宿遷醫院心血管內科收治的急性心肌梗死PCI術后病人各211例、53例,分別列為建模組和驗證組。納入標準:1)符合急性心肌梗死的診斷標準[6];2)符合PCI術的手術指征[7];3)心功能分級為Ⅰ~Ⅲ級;4)術后無嚴重并發癥;5)無其他可能影響肢體運動功能的疾病;6)自愿簽署知情同意書。排除標準:1)術后存在運動禁忌證者;2)認知或溝通能力異常;3)合并惡性腫瘤或其他臟器功能異常者;4)既往有精神疾病史者;5)隨訪中失去聯系或由于其他原因退出研究者;6)臨床資料缺失者。本研究通過我院醫學倫理委員會審批(審批號:XMSQ-2024-101)。

1.2 調查工具

1.2.1 一般資料調查問卷

一般資料調查問卷由本研究團隊自制,內容包括病人的性別、年齡、文化程度、體質指數(BMI)、吸煙史、高血壓、心功能分級、病變支數、術后疼痛不適、日常運動、康復運動宣教/指導。

1.2.2 心臟病病人運動恐懼量表

采用雷夢杰等[8]漢化的心臟病病人運動恐懼量表對病人的運動恐懼實施評價。該量表包括危險感知(4個條目)、運動恐懼(4個條目)、運動回避(5個條目)、功能紊亂(4個條目)4個維度,共17個條目,采取Likert 4級評分法,從“非常不同意”至“非常同意”分別計1~4分,總分17~68分,gt;37分則可診斷為恐動癥。該量表總的Cronbach′s α系數為0.859。

1.2.3 多維度疲勞量表

采用多維度疲勞量表對病人的疲勞狀況進行測定[9]。該量表包括體力疲乏(10個條目)、腦力疲乏(4個條目)、動力下降(3個條目)、活動減少(3個條目)4個維度,共20個條目,采用Likert 5級評分法,從“完全不符合”至“完全符合”分別計1~5分,總分20~100分,lt;40分為輕度疲勞,40~59分為中度疲勞,60~79分為重度疲勞,gt;79分為極重度疲勞。該問卷的Cronbach′s α系數為0.871。

1.2.4 心因性焦慮問卷

采用心因性焦慮問卷對病人的焦慮程度實施評價[10]。該問卷包括恐懼焦慮、回避、過分注意心臟情況3個維度,共18個條目,采用Likert 5級評分法,從“從不”至“總是”分別計0~4分,總分0~72分,≥30分則判定為陽性,表明病人有心因性焦慮,得分越高則焦慮情緒越嚴重。該問卷總的Cronbach′s α系數為0.845。

1.2.5 簡易應對方式量表

采用簡易應對方式量表對病人的應對方式進行評估[11]。該量表包括積極應對(12個條目)、消極應對(8個條目)2個維度,共20個條目,采取Likert 4級評分法,從“不采取”至“經常采取”分別計0~3分,總分為0~60分,比較2個維度的條目均分,越大則表明越傾向于其對應的應對方式。該量表總的Cronbach′s α系數為0.833。

1.3 資料收集方法

于術后3個月采用電話隨訪的形式以紙質版一般資料調查問卷實施調查,以獲取病人的基礎信息;在正式調查前向病人說明調查目的及問卷內容,強調調查信息的保密性,而后根據問卷內容向病人提問,結合其回答由研究者填寫問卷,全部項目調查結束后下發問卷并指導病人核查信息是否準確,如有錯誤,則現場修訂,確認無誤后即可回收、存檔,以待后續的數據統計和分析。于術后3個月通過電話隨訪等方式采用心臟病病人運動恐懼量表、多維度疲勞量表、心因性焦慮問卷、簡易應對方式量表對病人實施調查,正式調查前向病人說明調查目的、方法及配合要求,而后根據量表內容提問,并復述病人的選擇,得到肯定后填寫量表,限時30 min。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0統計學軟件進行分析。符合正態分布的定量資料以均數±標準差(x±s)描述,行t檢驗;定性資料以例數和百分比(%)描述,行χ2檢驗。多因素分析采取Logistic回歸分析,根據回歸分析結果擬合急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的回歸方程,通過Hosmer-Lemeshow檢驗評價模型的擬合優度,根據受試者工作特征(ROC)曲線下面積(AUC)評價模型的預測效果,并通過驗證組病人進行驗證。以Plt;0.05為差異有統計學意義。

2 結果

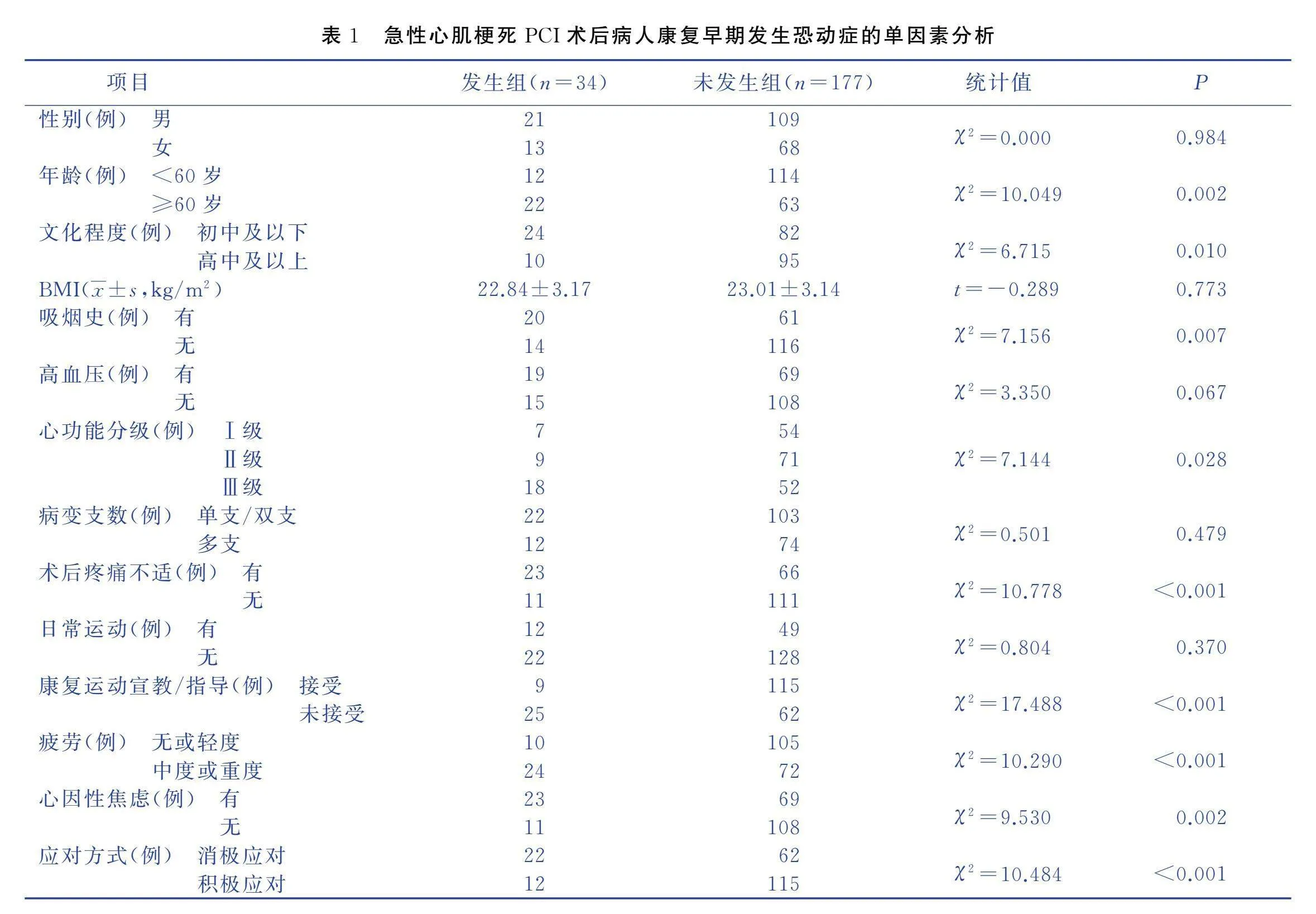

2.1 急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的單因素分析

建模組211例病人中,34例病人在康復早期出現恐動癥,發生率為16.11%。單因素分析結果顯示,急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的影響因素有年齡、文化程度、吸煙史、心功能分級、術后疼痛不適、康復運動宣教/指導、疲勞、心因性焦慮、應對方式(Plt;0.05),見表1。

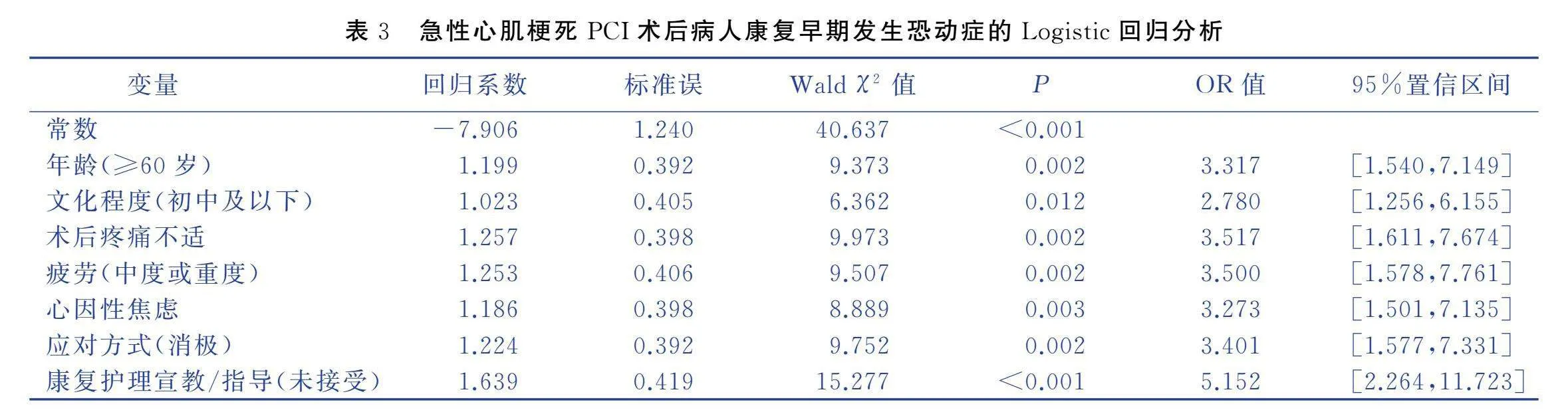

2.2 急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的Logistic回歸分析

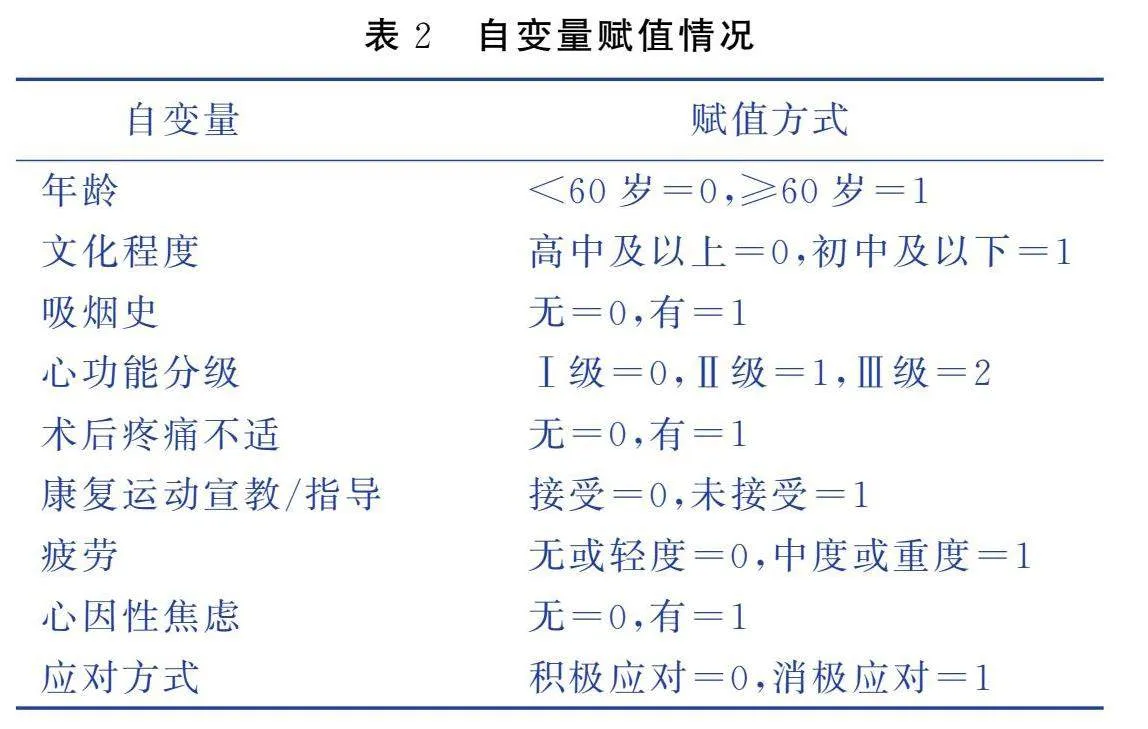

以康復早期是否發生恐動癥為因變量(未發生=0,發生=1),以單因素分析中確定的急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的影響因素為自變量進行多因素分析,自變量賦值情況見表2。Logistic回歸分析結果顯示,年齡≥60歲、初中及以下文化程度、術后疼痛不適、中度或重度疲勞、心因性焦慮、消極應對方式、未接受康復護理宣教/指導是急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的危險因素(Plt;0.05),見表3。

2.3 急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的構建

根據Logistic回歸分析結果擬合急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的回歸方程,則有:Logit(P)=Ln[P/(1-P)]=-7.906+1.199×年齡+1.023×文化程度+1.257×術后疼痛不適+1.253×疲勞+1.186×心因性焦慮+1.224×應對方式+1.639×康復護理宣教/指導。臨床應用時通過查閱病人的臨床資料,提取回歸方程中各變量的信息,代入回歸方程進行計算,得到Logit(P)數值,據此確定急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的風險。

2.4 急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的驗證

2.4.1 內部驗證

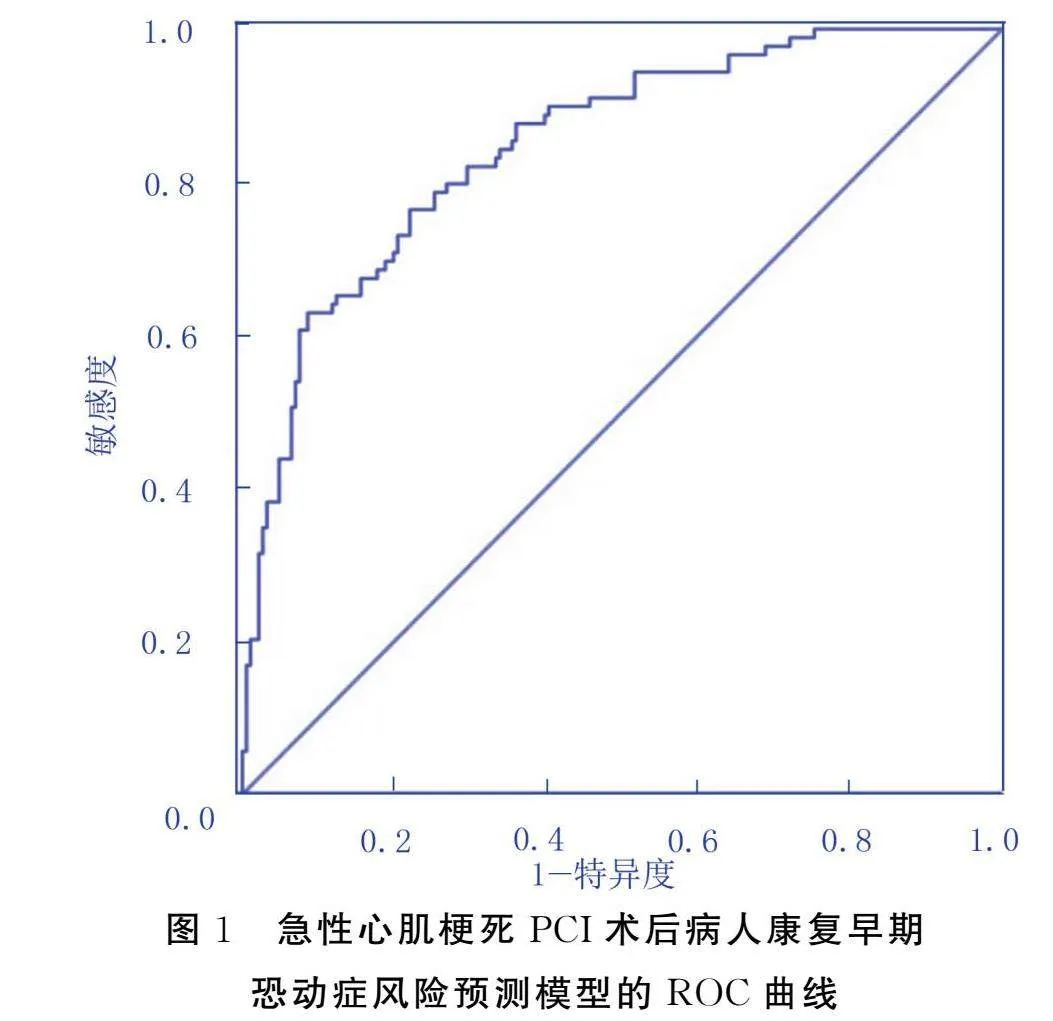

Hosmer-Lemeshow檢驗結果顯示,χ2=0.452,P=0.501,差異無統計學意義,提示模型擬合優度表現較好。繪制建模組急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的ROC曲線,計算得到AUC為0.848[95%CI(0.801,0.896)],約登指數為0.733,最佳截斷值為0.372時,其敏感度和特異度分別為0.862,0.871。見圖1。

2.4.2 應用驗證

采用該風險預測模型評估驗證組病人PCI術后康復早期發生恐動癥的風險,就預測結果與實際情況進行比較。53例驗證組病人中,預測出現恐動癥的12例病人中實際共10例出現恐動癥,預測未出現恐動癥的41例病人中實際共38例未出現恐動癥,計算得到該模型的預測準確率為90.57%;一致性檢驗結果顯示,Kappa系數為0.739。

3 討論

3.1 急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的影響因素

3.1.1 社會人口學因素

本研究結果顯示,急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的影響因素包括年齡、文化程度2個社會人口學因素。1)年齡。中青年病人的家庭和社會責任感更強烈,其個人認知賦予了其對自身健康更高的意義,認為PCI術后心臟負荷加重、心跳加速等不適體征均可能危及健康,而健康受損會增大再入院風險,可能加重家庭經濟和照護負擔;為避免承擔心理預設的不良后果,中青年急性心肌梗死PCI術后病人康復早期多回避或抵觸康復運動,故恐動水平相對較高。王子安等[12]的研究顯示,年齡是PCI術后病人恐動癥的影響因素,與本研究結論一致;而胡新靜等[13]的研究顯示,年齡是PCI術后病人恐動癥發生的危險因素,但老年病人更易發生恐動癥,與本研究結論存在差異。2)文化程度。劉環亞等[14]的研究顯示,文化程度是急性心肌梗死病人健康素養的影響因素,該研究認為文化程度能反映個體的學習和理解能力,而文化程度較高的病人多能積極、有效地掌握疾病及康復相關知識,對其心臟康復有促進作用,能為本研究結論提供支持。不同文化程度病人對疾病、治療及康復知識的掌握程度不一,整體而言,高文化程度的病人對術后康復進程及運動康復益處的了解更為全面,能在護士指導下有序開展康復運動,運動恐懼水平相對偏低。

3.1.2 軀體癥狀因素

本研究結果顯示,急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的影響因素包括術后疼痛不適和疲勞2個軀體癥狀因素。1)術后疼痛不適。受血壓、吸煙等因素影響,急性心肌梗死PCI術后病人康復早期可能伴有不同程度的疼痛,而疼痛的發生可能加重病人焦慮、恐懼情緒;同時,運動可能加重病人的心臟負荷,引起相關不適體征,增加病人對危險的感知水平,對運動康復保持恐懼或回避態度,故易出現恐動癥。邱小英等[15]針對PCI術后病人運動康復障礙因素進行質性研究發現,疾病不良體驗、軀體功能障礙是病人運動康復的障礙因素,該研究指出術后不適體征會增加病人的恐懼情緒,導致其對運動康復產生抵觸或排斥心理,能為本研究結論提供支持。2)疲勞。王藝璇等[16]的研究顯示,老年急性心肌梗死PCI術后病人衰弱發生率達27.85%,主要表現有自我感覺疲乏、活動減少、握力下降、步行速度減慢等;心肌梗死病人因心肌長期缺血、缺氧易出現疲勞癥狀,而急性心肌梗死PCI術后運動康復項目以有氧運動、抗阻訓練為主,對軀體功能及狀態有一定要求,PCI術后疲勞的病人缺乏開展康復運動的基礎體力,且軀體不適感較強,病人對疲勞癥狀缺乏正確認知,易將疲勞與心功能不全相聯系,出現恐動癥的風險相對較大。

3.1.3 社會心理學因素

本研究結果顯示,急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的影響因素包括心因性焦慮、應對方式2個社會心理學因素。1)心因性焦慮。突發急性心肌梗死及PCI術均會加重病人的心理負擔,引起焦慮情緒。有研究顯示,術后焦慮會增加個體的運動壓力,加重負性情緒,導致病人危險感知水平升高,易產生恐懼運動心理與回避運動行為[17];該研究肯定了心因性焦慮對心肌梗死病人恐動癥發生、發展的影響,能為本研究結論提供支持。因此,臨床實踐中應堅持以病人為中心實施護理干預,密切監測病人病情進展,關注其情緒與心理變化,通過多學科協作緩解病人焦慮情緒,促進病人積極參與PCI術后早期康復運動。2)應對方式。應對方式反映了個體在為減輕壓力、適應環境而采取的帶有個人特點的方法或策略。張麗君等[18]的研究顯示,消極應對方式是心肌梗死PCI術后病人運動恐懼的影響因素,且自我感受負擔在運動恐懼與消極應對方式間存在中介作用,提示消極應對方式不僅對運動恐懼有直接作用,還可通過自我感受負擔間接影響病人的運動恐懼,能為本研究結論提供支持。面對突發疾病和手術治療,不同病人所采取的應對態度不一,術后應對態度越積極,則病人多能主動克服困難,對術后運動康復的恐懼水平較低,并配合護士開展術后康復護理及隨訪,整體預后效果相對較好,

3.1.4 護理因素

本研究顯示,未接受康復運動宣教/指導是急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的危險因素。究其原因,康復運動宣教/指導是急性心肌梗死PCI術后病人了解康復進程及康復護理的重要渠道,能強化其對術后運動康復重要性的認知,有助于其正確認識術后不適體征與康復運動的聯系,以降低危險感知、緩解運動恐懼。吳蓮等[19]的研究針對術后恐動癥病人實施基于計劃行為理論的賦能教育,以強化病人認知,提升其自我效能,結果顯示,觀察組病人恐動水平明顯下降,肯定了賦能教育干預的有效性。臨床實踐中應積極為急性心肌梗死PCI術后病人進行康復運動的宣教和指導,以緩解病人對運動的恐懼,強化運動康復效果。

3.2 急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型的預測效果

本研究構建的急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型納入的變量包含社會人口學、軀體癥狀、社會心理學及護理因素,均可通過查閱病人臨床資料或口頭詢問病人的方式獲取,無需另行測量或評估,便于臨床實施護理風險評估,可操作性較強。Hosmer-Lemeshow檢驗結果顯示,Pgt;0.05,表明該模型預測結果與實際情況相符程度較高。該模型的AUC為0.848,普遍認為AUC若gt;0.7則表明有較好的預測效果,提示本研究構建的急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型有較好的預測效果,能為臨床護理提供參考。此外,本研究還通過驗證組進一步檢驗了該模型的預測效果,結果顯示,該模型的預測準確率為90.57%,整體水平較高;一致性檢驗結果顯示,Kappa系數為0.739,而通常認為Kappa系數gt;0.6則表明模型預測結果與實際情況有高度一致性,肯定了本研究構建模型的預測效果。

4 小結

急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥發生率較高,年齡≥60歲、初中及以下文化程度、術后疼痛不適、中度或重度疲勞、心因性焦慮、消極應對方式、未接受康復護理宣教/指導是急性心肌梗死PCI術后病人康復早期發生恐動癥的危險因素,基于Logistic回歸分析構建的急性心肌梗死PCI術后病人康復早期恐動癥風險預測模型有較好的預測效果,能為臨床預防護理提供參考。但本研究僅從同一所醫院選取樣本,未能保證樣本的多樣性,研究結論可靠性存在不足。未來需進一步優化樣本選取策略,盡可能擴大取樣范圍,基于多中心取樣原則適度擴大樣本量,以進一步驗證本研究結論。

參考文獻:

[1] 江國虹,王德征,張輝,等.1999—2016年天津市急性心肌梗死院前死亡流行病學特征[J].中華預防醫學雜志,2020,54(1):99-103.

[2] 朱守偉,喻龍姍,何宗保,等.老年急性心肌梗死患者急診PCI術后室性心律失常風險評分標準構建及驗證[J].中國急救醫學,2023,43(9):734-740.

[3] 任鵬娜,張月,丁琳,等.急性心肌梗死PCI術后患者運動康復干預的最佳證據總結[J].中國實用護理雜志,2022,38(15):1162-1168.

[4] 周鶴蓮,周浩然,路一丹,等.心血管疾病患者運動恐懼癥的研究進展[J].齊齊哈爾醫學院學報,2023,44(2):157-162.

[5] 陳思杏,陳務賢,張玉秀,等.中青年冠心病經皮冠狀動脈介入術后處于長期康復期患者的恐動癥現狀及其影響因素分析[J].廣西醫學,2022,44(4):454-457.

[6] 龔艷君,霍勇.急性ST段抬高型心肌梗死診斷和治療指南(2019)解讀[J].中國心血管病研究,2019,17(12):1057-1061.

[7] 中國醫師協會中西醫結合醫師分會,中國中西醫結合學會心血管病專業委員會,中國中西醫結合學會重癥醫學專業委員會,等.急性心肌梗死中西醫結合診療指南[J].中國中西醫結合雜志,2018,38(3):272-284.

[8] 雷夢杰,劉婷婷,熊司琦,等.心臟病患者運動恐懼量表的漢化及信度效度檢驗[J].中國護理管理,2019,19(11):1637-1642.

[9] 包頔,張福蓮,邢秋玲.中文版多維疲勞量表在2型糖尿病患者中的信效度驗證[J].天津護理,2016,24(5):377-379.

[10] EIFERT G H,THOMPSON R N,ZVOLENSKY M J,et al.The Cardiac Anxiety Questionnaire:development and preliminary validity[J].Behaviour Research and Therapy,2000,38(10):1039-1053.

[11] 朱宇航,郭繼志,羅盛,等.簡易應對方式問卷在老年人群體中的修訂及信效度檢驗[J].中國衛生統計,2016,33(4):660-664.

[12] 王子安,劉欣,張茜,等.經皮冠狀動脈介入治療術后患者恐動癥水平變化軌跡研究[J].中華護理雜志,2022,57(9):1035-1041.

[13] 胡新靜,莢恒婭,胡冰,等.經皮冠狀動脈介入治療術后患者恐動癥的潛在剖面分析及影響因素研究[J].中國實用護理雜志,2023,39(11):806-814.

[14] 劉環亞,趙立華,崔春燕,等.影響老年急性心肌梗死患者健康素養的生活習慣及飲食習慣[J].中國老年學雜志,2021,41(17):3842-3846.

[15] 邱小英,陳斯瑾,鄒灝宇,等.老年冠心病PCI術后患者運動康復障礙因素的質性研究[J].中華現代護理雜志,2024,30(4):427-432.

[16] 王藝璇,顏琬華,宋瓊.老年急性心肌梗死患者衰弱評價及危險因素分析[J].護理學雜志,2020,35(17):36-40.

[17] 孫天保,何茵,蘇京.急診PCI術后患者發生恐動癥的影響因素及其與生活質量的相關性分析[J].當代護士(上旬刊),2023,30(12):71-74.

[18] 張麗君,馬宏文,孫然然.老年急性ST段抬高型心肌梗死患者經皮冠狀動脈介入治療術后運動恐懼現狀及影響因素分析[J].天津護理,2022,30(4):422-426.

[19] 吳蓮,姚赟,湯祥祥,等.基于計劃行為理論的賦能教育對腰椎間盤突出癥術后恐動癥患者的影響[J].護理實踐與研究,2021,18(20):3071-3074.

(收稿日期:2024-05-16;修回日期:2024-11-27)

(本文編輯趙奕雯)