有序組織描寫,突出動態變化

【摘 要】 習作評改課,教師可通過明確寫作范疇、參考優秀例文、組織修改實踐等任務,經過具有針對性的評改活動,讓學生發現習作中存在的問題,尋求寫好一處景物的方法,進而提升評改思維能力和文章鑒賞能力。

【關鍵詞】 景物描寫 學習任務 評改活動 評改思維

王國維說:“一切景語皆情語。”在教學五年級上冊習作《 即景》時,我設置了這樣的任務情境:單元頁上有這樣一句話——“四時景物皆成趣”。我們可以向作家學習,用文字記錄景物中的情趣,做自然美的尋找者。所以,老師想在咱們班開展“我是小‘話’家”活動,把同學們的作品編成“尋美小‘話’冊”。

在批改習作時,我發現了一些亟須解決的寫作問題。比如,沒有理解“即景”的意思,部分學生習作中描寫的景物時間跨度大,有的學生甚至抓住一個景物的四季進行描寫。大部分學生能夠按照一定順序寫出景物的變化,但是沒能抓住景物的動態與靜態進行細致描寫。有的學生雖然進行了動態描寫,但沒有寫出形態或者時間維度上的動態變化。有的學生行文中詞語堆砌,看不出真情實感。雖然學生在教學前填寫了觀察表,但當他們將腦海中的畫面提取出來,形成文字,卻不怎么鮮明生動了。

基于習作中的問題,我在第二課時的習作評改課上設置了三個任務,滲透習作評改方法,訓練學生的評改語言,以達到提升學生的評改思維能力和文章鑒賞能力的目的。

任務一:明確范疇

師:老師把同學們這次的習作上傳到了AI平臺,大部分同學的習作得分不高,還達不到編輯成“尋美小‘話’冊”的標準。有幾位同學的得分很低,AI平臺認為他們寫的不是“即景”,也就是說跑題了,我們來看看是怎么回事。(出示例文1,略。)誰來說說他為什么跑題了?

生:因為他寫的是很長時間段內景物的變化,不是這一刻的變化。

師:你對“即景”這個詞語把握得很準確。《現代漢語詞典》中說,“即景”是就眼前的景物做詩文或繪畫。看來,我們寫作前要先讀懂題目,明確寫作范圍。AI平臺還顯示,大部分同學都沒有脫離“自然現象”或“自然景觀”這些題材。看來同學們的審題能力都有很大進步,這是做好“尋美小‘話’家”的第一步。

【設計意圖】習作的第一步即審題,本次習作要求寫出自然景物短時間內的變化過程,“短時間”這個時間范圍很重要,在這個時間段內的變化過程應該是連貫的。這既是來自真實學情的考量,也能在師生共同探究的活動中,鞏固學生精準理解題意的意識。

任務二:參考妙法

1.觀察同伴例文,按順序寫出條理。

師:請你再讀習作提示,我們在習作中還要做到哪些要求才能達到匯編成冊的標準呢?

生:按照一定的順序。

生:寫出景物的變化。

師:寫作的奧秘被你們發現了,我們就來逐個擊破。這位同學的例文得到了AI平臺的一個贊,你覺得他寫的這段話好在哪里?

例文:大樹旁邊是一條小溪,小溪旁邊有一條彎彎的小路。順著小路走過去,可以看見一座美麗的涼亭,涼亭頂棚是朱紅的,柱子是雪白的,下面有一張石桌,還有幾條石凳。

生:他能按照空間順序來寫,有條理。

師:看來你一定是熟練掌握了空間順序。那這位同學的例文呢?

例文:起初,只能看見飄過來的幾朵雪花,下落的速度也很慢。慢慢地,雪花越來越多,也越來越密集。過了一會兒,雪下得更大了,地上漸漸有了一層薄薄的積雪。

生:他按照時間順序描寫下雪的過程。

師:快看看自己的例文,有沒有按照一定的順序來描寫景物?有的話,請你用紅筆圈畫表示順序的詞,并為自己畫上一個贊的圖案。如果沒有,請你用旁批補充在自己的作文上。

【設計意圖】五年級的學生已經能熟練掌握寫作順序,但部分同學在寫作時并沒有主動運用的意識。在同伴例文的提示下,學生在生生互學中鞏固按順序描寫景物的方法。

2.教材課文引路,多角度寫出鮮活。

師:小明同學也參加了這次的“我是小‘話’家”活動,但是AI平臺認為他的投稿沒有達到習作要求,所以得分并不高。誰來點評一下,小明同學的習作有哪些優缺點?他應該從哪些方面改進呢?

例文:凌晨,我五點半起床,來到海灘邊,耐心等待著日出。起初,天空還是一片黑暗,連太陽的影子也看不見。漸漸地,東面海平線上開始出現了紅暈。漸漸地,紅暈越來越大,太陽出來了。

——小明《日出即景》片段

生:他用上了時間順序詞,做到了第一條要求。但是他沒有細致地寫出動態變化,沒有達到第二條要求。

師:是啊,用上一定的寫作順序能讓我們的習作更有條理。我們還要寫出景物的變化,同樣的景物在不同的時間一定是有不同的變化的,如果能抓住這一點,就能寫出獨特的韻味。讓我們回顧課文,從課文中取取經。本單元的課文分別寫了景物的哪些變化?對我們的習作有哪些提示呢?

生:《鳥的天堂》中寫出了鳥的動作和數量,還運用了動靜結合的寫法。

生:《月跡》中抓住了月亮的形態變化。

師:如果能抓住顏色、形態、數量、動作等多方面、不同角度的變化來寫,那么我們的習作就“動”起來了,就能讓這一刻的美更鮮活地展現在我們的面前。去年,我們一起到海灘上觀看海上日出,那種震撼的美與感動,大家還記得嗎?讓我們回顧視頻,回到那片海灘。(播放視頻)誰能試著說一說,經過學習提示,你能抓住哪些角度的變化?

生:這次我注意到了太陽顏色、形狀、大小等方面的變化。

【設計意圖】學生的文學經驗來自教材,從教材中習得,經過生活化理解,內化于心,才能在實踐情境中外化出成果。隨著學習程度的遞進,學生經過提示,增強了抓住不同角度寫變化的意識。

師:同學們能從不同角度去觀察美、欣賞美,但是大家剛剛說的還比較生活化、口語化。想讓自己筆下的語言更規范,更有趣味,我們就要向作家學習了。在學習《月跡》這篇課文時,我們發現月亮升起的片段其實和海上日出中太陽的變化有很多相似之處。我們一起再來欣賞一下這個片段,哪些語句讓你覺得有趣?你從中獲得了哪些啟發?

生:運用擬人手法,寫出了月亮的可愛。

生:運用“款款地”等疊詞,讀起來很有趣味。

生:抓住月亮形狀、顏色等多種角度的變化。

師:賈平凹不愧是大作家,我們僅僅從他的文章的一個自然段就能學到這么多寫作技巧。用上多樣化的語言,能讓我們筆下的畫面更加鮮活。

【設計意圖】通過整體感知,理解文學語言表達的“意思”,通過聯想想象、角色體驗,領悟文學語言所傳達的“意味”;通過欣賞評價,感受作者用語言文字營造的獨有的“意境”,從而獲得審美體驗,積累審美經驗。回顧前文所學,這既是一個再次回顧、沉淀感悟、梳理歸納的過程,也是一個思維發展的過程。

任務三:修改實踐

1. 現改現評互學,再次明確標準。

師:我們不僅要會寫,還要會修改。請你用上我們剛剛一起總結的方法,幫小明修改片段。

(學生用三分鐘時間修改)

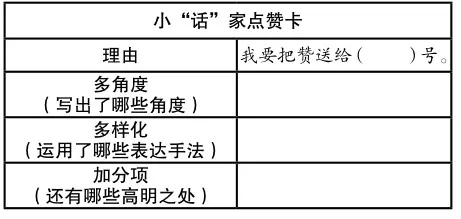

師:老師拍攝了三位同學修改好的片段,請你對照點贊卡,小組交流,選出你們認為改得最好的一個片段,我們一會兒請每個小組派一位代表上來說說理由。

(學生進行交流、展示)

師:看來,這位小“話”家的修改得到了大家的一致認可,這位小“話”家是誰?大家為他鼓鼓掌。

【設計意圖】小組合作學習,利用學習單幫助學生有條理地進行改寫,這里是對前面建構方法的初步實踐。給予學生足夠的思考、寫作時間,同時鍛煉學生的小組合作溝通能力。明確的評價量表,為學生對照標準進行自我修改、組內互評提供依據,實現了“教—學—評”的一致。

2.按提示修改習作,鞏固運用標準。

師:學有所得,以心為筆,才能記錄好四時景物。請同學們用上本節課我們一起學習的方法,修改自己的習作,謄抄好后重新投稿吧。

(出示修改提示:從順序、角度、語言三個方面進行修改,力求寫出自己獨特的視角與體會,注意語言流暢、書寫規范、符號恰當。)

【設計意圖】再次明確寫作方法,化繁為簡,將本次評改課中學生發現的寫作奧秘、課堂學習生成的“變化”內容進行細化,由扶到放,為學生架起寫作的“梯子”。

(作者單位:山東省青島市嶗山區張村河小學)