老子思想與現(xiàn)代大學(xué)生成功之路

鄭仕玲

(青島理工大學(xué) 費(fèi)縣校區(qū) 政治教研室,山東 青島 273400)

馬克思主義認(rèn)為:“人的本質(zhì)在其現(xiàn)實(shí)性上,它是一切社會(huì)關(guān)系的總和[1]。”因此一個(gè)人的價(jià)值有多大不要僅看他從社會(huì)中獲得了多少名和利,而要看他在實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的同時(shí)是否為他人、為社會(huì)作出了貢獻(xiàn),作出了多少貢獻(xiàn),也就是說,一個(gè)人只要選擇了最適合自己的道路,充分發(fā)揮了自己的特長(zhǎng),為他人、為社會(huì)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),就是成功。在充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的現(xiàn)代社會(huì)中,大學(xué)生比以往任何時(shí)代都更加渴望成功,在追求成功的奮斗過程中,有些大學(xué)生對(duì)成功產(chǎn)生了不同程度的困惑。為了有助于大學(xué)生成功,本文運(yùn)用老子思想,結(jié)合大學(xué)生存在的實(shí)際問題,主要從四個(gè)方面來闡述大學(xué)生的成功之道。

老子(約前571年—前471年)叫李耳,又稱老聃,今河南鹿邑人。其著作有《道德經(jīng)》又稱《老子》,老子思想中的概念“道”,作為他的哲學(xué)思想體系的核心,指宇宙和自然的規(guī)律,只有認(rèn)識(shí)這些規(guī)律、順從適應(yīng)利用這些規(guī)律,才能不斷發(fā)展壯大自己,這些規(guī)律至今對(duì)大學(xué)生的成功仍富有借鑒意義和時(shí)代價(jià)值。

一、從小處細(xì)處做事是大學(xué)生成功的關(guān)鍵

保爾·柯察金說:“一個(gè)人的生命應(yīng)當(dāng)這樣度過:當(dāng)他回首往事的時(shí)候不會(huì)因虛度年華而悔恨,也不會(huì)因碌碌無為而羞愧!”大學(xué)生怎樣做才能擁有無悔恨又無羞愧的人生呢?首先要“具見”,一個(gè)沒有遠(yuǎn)見的人要想成就一項(xiàng)事業(yè)或者完善人生是不可能的。要“具見”就要具備一定的人文修養(yǎng),可以通過讀一些哲學(xué)著作、名人傳記或者優(yōu)秀的文學(xué)作品加以提高。見到“道”才能夠修“道”,假如我們看見眼前有一錠黃金,然后就把它撿起來,如果你沒有看到黃金,在那里亂想有什么用呢?所以只有見“道”才可能修“道”,大學(xué)生的“道”就是讓大學(xué)生在未來能夠安身立命的基礎(chǔ)課和專業(yè)課,怎樣學(xué)好這些功課是大學(xué)生的困惑之一。老子說:“大小多少,報(bào)怨以德。圖難于其易,為大于其細(xì)。天下難事必作于易,天下大事必于細(xì)。”(《老子·六十三章》)就是說,在學(xué)習(xí)上要從小處著眼細(xì)處做事。“合抱之木,生于毫末;九層之臺(tái),起于累土;千里之行,始于足下。”(《老子·六十四章》)不斷刻苦歷練,進(jìn)行持久的量的積累,牢牢掌握理論基礎(chǔ),從而具備扎實(shí)可靠的雄厚實(shí)力,而不是為了在團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織中獲得一官半職而過分地絞盡腦汁,甚至為了一些虛無縹緲的名利而相互傾軋,當(dāng)然也不是每天沉溺于卿卿我我的情感漩渦之中,而是“慎終如始,則無敗事”(老子·六十四章》)。在這方面成功的例子可謂舉不勝舉。

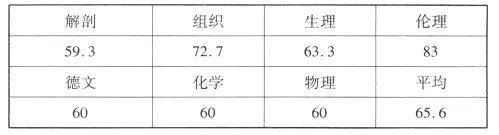

一個(gè)考上復(fù)旦大學(xué)的研究生在介紹經(jīng)驗(yàn)時(shí)說,考研數(shù)學(xué)題很難,但是還是很有規(guī)律可循的,他成功的經(jīng)驗(yàn)就是把課本上的每一道數(shù)學(xué)題做好,不是做一遍,而是做好幾遍。他說:一道比較難做的考研題往往是課本上好幾道比較簡(jiǎn)單的題復(fù)合而成。正是這樣小細(xì)做事,他才取得了在所有考生中數(shù)學(xué)專業(yè)排名第一的成績(jī)。像這樣一種類型的成功可喜可賀,那么對(duì)于那些在考試中不能取得高分的學(xué)生是否就意味著希望渺茫呢?下面有一份學(xué)醫(yī)的同學(xué)期末考試的成績(jī)單:

?

這份期末考試成績(jī)是魯迅1905年在日本仙臺(tái)醫(yī)專讀書第一學(xué)期期末考試的成績(jī),這份成績(jī)?cè)?42人中僅居68名,很一般。

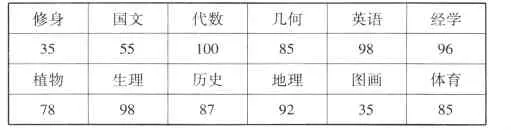

這兒還有一份是一名16歲的中學(xué)生讀完中二時(shí)的考試成績(jī):

?

這名理科成績(jī)突出而國(guó)文只55分的中學(xué)生是郭沫若,他后來恰恰成了一位杰出的文學(xué)家,并沒有成為數(shù)學(xué)家或者醫(yī)學(xué)家。

這兩份成績(jī)單說明了一個(gè)道理:學(xué)生分?jǐn)?shù)的高低與其日后成就的大小往往不畫等號(hào)。馮友蘭先生說過:成功的人考試分?jǐn)?shù)不一定高。事實(shí)就是這樣:不計(jì)其數(shù)的成功人士可能并無驕人的考試成績(jī),關(guān)鍵是他們能夠選擇一條道路矢志不移地走下去,不灰心不喪氣,謙虛謹(jǐn)慎,從點(diǎn)滴做起,終身努力便成天才。

二、不爭(zhēng)而善勝是大學(xué)生成功必備的心理素質(zhì)

新一屆學(xué)生會(huì)競(jìng)選學(xué)生會(huì)主席,經(jīng)過激烈角逐,最終要在兩個(gè)工作能力相當(dāng)?shù)暮蜻x人中勝出,結(jié)果最后勝出的下一屆學(xué)生會(huì)主席是做人更成功因此知名度更高的那位同學(xué)。一般來說,人們會(huì)信任那個(gè)與人為善的、接觸密切的、熟悉其生活細(xì)節(jié)的、能相互了解的人,這樣在使用人才時(shí)能夠放心,有安全感。對(duì)于落選者,如果因?yàn)槁溥x而一味抱怨,陷入悲觀境地,就將于事無補(bǔ)。

“江海所以能為百谷王者,以其善下,故能為百谷王。是以圣人欲上民,必以言下;欲先民,必以身后之。是以圣人處上而民不重,處前而民不害。是以天下樂推而不厭。不與其無爭(zhēng)與?故天下莫能與之爭(zhēng)”(《老子·六十六章》)。圣人能夠人心所向是因?yàn)槟軌颉疤幭隆保朴谧灾t而不高高在上,始終把人民的利益放在第一位,因此天下的人都擁護(hù)他。“處下”就是與人相處時(shí),要“不自見”、“不自是”、“不自伐”,因?yàn)椤白砸娬卟幻鳎允钦卟徽茫蛔苑フ邿o功,自矜者不長(zhǎng)”(《老子·二十四章》)。“不自見”才能把事物看得分明;“不自是”才能把是非判斷清楚;“不自伐”才能不自高自大,才能成就自己,力戒逞強(qiáng)、逞能、逞勇,謙虛謹(jǐn)慎才能事業(yè)有成,自高自大,做事必?cái)。驗(yàn)椤坝掠诟覄t殺,勇于不敢則活”(《老子·七十三章》)。 “天之道,不爭(zhēng)而善勝,不言而善應(yīng),不召而自來。坦然而善謀”(《老子·七十三章》)。在很多情況下,成功者在能力上未必是最強(qiáng)的卻是做人相當(dāng)成功的,所以那個(gè)落選者落選之后如果能“處下”,向強(qiáng)于他的人學(xué)習(xí),以彌補(bǔ)自己的不足,尊重和自己水平相當(dāng)?shù)娜撕筒蝗缱约旱娜耍皳衿渖普叨鴱闹洳簧普叨闹保ā墩撜Z·述而》)。與同學(xué)多溝通交流,多方面展示自己的風(fēng)采,才能積蓄力量,韜光養(yǎng)晦,以更加開放的姿態(tài),在人際溝通中順利與人交往,獲得人們的認(rèn)可與信任,尋求時(shí)機(jī),再圖發(fā)展,一次的失利,機(jī)會(huì)之門不會(huì)從此緊閉,是金子總會(huì)發(fā)光。

三、和諧協(xié)調(diào)是保持淡定平和的心理狀態(tài)

“高者抑之,下者舉之,有余者損之,不足者補(bǔ)之”(《老子·七十七章》)。弦位高了,就把它壓低,弦位低了,就把它升高;有余的加以減少,不足的加以補(bǔ)充。如果心理上存在“高”、“下”,“有余”、“不足”,原本好的思想與行為就可能逐漸變成病態(tài),目前,大學(xué)生中各種心理疾病大多是偏離適度的產(chǎn)物。由于不自信導(dǎo)致懷疑自己甚至自卑者在每一級(jí)大學(xué)生中或多或少地存在,他們對(duì)學(xué)習(xí)成績(jī)過度關(guān)注,對(duì)是否能取得優(yōu)異成績(jī)有足夠的警惕性。這本身并沒有錯(cuò),但有的自卑者之所以不自信是因?yàn)樗麄冞^于關(guān)注自己的感覺及別人對(duì)自己的態(tài)度,從而忽視了別人的感覺和自己對(duì)別人應(yīng)盡的義務(wù),這顯然是心理上“有余”的表現(xiàn)。針對(duì)這種情況,引導(dǎo)他們關(guān)心別人來牽制對(duì)自己的“過分”關(guān)心,使他們漸漸取得心理平衡,順利痊愈,即引導(dǎo)這樣的學(xué)生加強(qiáng)對(duì)其所忽略的因素的考慮,以牽制分散其注意力“有余”的一方,最終取得矛盾雙方的平衡。

過去有校內(nèi)專升本的時(shí)候,每一級(jí)學(xué)生中幾乎都有學(xué)習(xí)特別優(yōu)秀者,可是他們往往在專升本中失利,不是因?yàn)椴粫?huì)做題,而是因?yàn)檫^度關(guān)注自己的學(xué)習(xí)成績(jī)。雖然在年級(jí)中成績(jī)名列前茅,但常常處于強(qiáng)烈的挫敗感中,這種挫敗感致使他們?cè)趯I究荚囍凶鞅锥チ藢I镜馁Y格。如果他們不作弊,在正常情況下,他們完全可以通過專升本考試。這種情況就屬于心理“不足”的表現(xiàn),他們關(guān)注自己的學(xué)習(xí)成績(jī)是有上進(jìn)心的表現(xiàn),但做到這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠深入、不夠徹底,他們沒有想到自己爭(zhēng)取做個(gè)優(yōu)秀的人到底是為了什么。教育者要通過授課、作講座、指導(dǎo)課外實(shí)踐等各種方式讓他們明白成功的實(shí)質(zhì)是不僅看他們從社會(huì)中獲得了多少名和利,而是看他們是否為社會(huì)作出了貢獻(xiàn),作出了多少貢獻(xiàn)。只要他們真正明白這個(gè)道理并充分發(fā)揮出自己的真誠(chéng)、能力與智慧,他們一定能為社會(huì)作出帶有自己獨(dú)特印記的、別人無可替代的貢獻(xiàn),成為一個(gè)受社會(huì)尊敬的人。這樣以“為社會(huì)作貢獻(xiàn)”來取代他們的“讓自己最出眾”,以“成為一個(gè)獨(dú)特的人”來取代他們的“做最好的人”,這種以“合理、強(qiáng)有力”的觀念代替“不夠合理、不堪重任”的觀念會(huì)使他們心理輕松很多。由于來自各方面的越來越大的競(jìng)爭(zhēng)與壓力,越來越多存在心理病態(tài)的大學(xué)生不妨利用老子的和諧協(xié)調(diào)的思想平衡“有余”、“不足”的心理,常常保持淡定平和的心理狀態(tài)使自己成為一個(gè)心理健康的人,為社會(huì)為他人作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

四、以柔克剛,走好大學(xué)路

“將欲歙之,必固張之;將欲弱之,必固強(qiáng)之;將欲廢之,必固興之;將欲奪之,必固與之。是謂徵明。柔弱勝剛強(qiáng)。魚不可脫于淵,國(guó)之利器不可以示人”(《老子·三十六章》)。我們一般受的教育是勇敢、堅(jiān)強(qiáng)、前進(jìn),老子卻說要“柔弱勝剛強(qiáng)”,事實(shí)證明“以柔克剛”不僅是為人處世之道,而且是大學(xué)生學(xué)習(xí)成功之道。

這個(gè)學(xué)期補(bǔ)考結(jié)束以后,有的學(xué)生知道自己沒有通過后,從心理上接受不了重修的現(xiàn)實(shí),于是懷疑老師是否算對(duì)了分甚至懷疑老師改卷是否合理。之所以有這種想法就是因?yàn)樗麄兘邮懿涣酥匦薜默F(xiàn)實(shí),而且有“重修就是恥辱”的想法。兩個(gè)同學(xué)到辦公室找老師,老師告訴他們?cè)嚲聿粫?huì)出問題,可是他們?cè)趺炊疾幌嘈拧?傊麄儧]有很好地分析自己考試通不過的原因可能是他們對(duì)這門課的忽視或者是他們平時(shí)沒有努力學(xué)習(xí),也可能是考場(chǎng)上沒有全力以赴集中精力去做題,他們卻僅分析自己考試通不過的外因,非要查卷不可。查卷后的結(jié)果表明失誤還在于自己。他們不得不接受必須重修的現(xiàn)實(shí),但仍然不能面對(duì)現(xiàn)實(shí)。他們又在想:怎么重修呢?到下一級(jí)的課堂上,面子上過去過不去的問題,等等。

類似的情況在大學(xué)生學(xué)習(xí)過程中時(shí)有發(fā)生,那么大學(xué)生如何以柔克剛,正確面對(duì)挫折?

首先,大學(xué)生充滿激情,富有理想。但大學(xué)階段處于人生的柔弱階段,大學(xué)生閱歷少,才識(shí)淺,心理上沒有完全成熟,承受能力較差,在追求理想的過程中可能會(huì)遇到種種挫折,有的挫折會(huì)改變他們的人生方向甚至決定或結(jié)束他們的一生。這就需要他們敢于正視自身處于劣勢(shì)的現(xiàn)實(shí),形成合理的戰(zhàn)勝挫折的思想和機(jī)制。大學(xué)生正確對(duì)待挫折,主要包括挫折預(yù)防和挫折超越兩個(gè)方面。首先要有遇到挫折的心理準(zhǔn)備,人的一生不可能一帆風(fēng)順,隨時(shí)會(huì)遇到不順利的事情,不要以為挫折只是為別人準(zhǔn)備的,離自己很遠(yuǎn),一旦遇到挫折就傾向于在心理上把挫折放大,感覺自己一腔高昂的熱情被潑了冷水,接受不了現(xiàn)實(shí)而產(chǎn)生強(qiáng)烈的失落感和焦慮感。正確的態(tài)度是不力圖回避現(xiàn)實(shí),正視“柔弱”的劣勢(shì),像水之安于處下,風(fēng)之處于孔隙,草芽之處于堅(jiān)石之下,是事物發(fā)展必經(jīng)的階段,無恥辱可言,無卑微之嫌。可以說挫折是一種“禍”,但只要正確對(duì)待,在磨難中奮起很可能是一個(gè)因禍得福的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

其次,分析處于柔弱劣勢(shì)的原因,吸取可供借鑒的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)。盡管正視挫折是痛苦的,有時(shí)甚至是刻骨銘心的,但只有這樣才能冷靜反思,吸取教訓(xùn),重新奮起。恩格斯說:“最好的道路就是從本身的錯(cuò)誤中、從痛苦的經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)。”[2]對(duì)挫折這種痛苦經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)過程就是對(duì)挫折原因冷靜分析和從中吸取教訓(xùn)的過程。分析原因時(shí)要像水滌除污穢那樣,剔除私心雜念,去除急功近利思想,不逞能、不爭(zhēng)強(qiáng),要像水兼容百流那樣,善于處下,悉心接受來自各方面的指導(dǎo)和幫助;要像水順地勢(shì)安于自然,順應(yīng)時(shí)勢(shì),伺機(jī)待發(fā)。實(shí)際上,表面“柔弱不爭(zhēng)”只是一種策略,要“為而不爭(zhēng)”,“以其不爭(zhēng),故天下莫能與之爭(zhēng)”。當(dāng)然這個(gè)“莫能與之爭(zhēng)”不是懶惰者夢(mèng)寐以求的神話,而是養(yǎng)精蓄銳,韜光養(yǎng)晦,以退為進(jìn),以“柔弱”、“不爭(zhēng)”為形式,在認(rèn)認(rèn)真真的反省和扎扎實(shí)實(shí)的積累中尋求新突破,實(shí)現(xiàn)新成就。最后,找到“克剛”的方向和方法。這里主要針對(duì)以專科為起點(diǎn)的大多數(shù)高校學(xué)生,把他們的學(xué)習(xí)情況分為三種情況。第一種:目標(biāo)適當(dāng)、方向明確,只是由于經(jīng)驗(yàn)、能力、方法等主觀原因而沒有成功。遇到這種情況要端正學(xué)習(xí)態(tài)度,掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法,學(xué)習(xí)“滴水穿石、繩鋸木斷”的精神,養(yǎng)精蓄銳、厚積薄發(fā),在學(xué)習(xí)過程中,遇到困惑要謙虛處下,抓住可能的時(shí)機(jī)經(jīng)常與老師同學(xué)探討交流,平時(shí)看書時(shí)要清心寡欲,靜心專注,“慎終如始”,堅(jiān)持不懈,朝既定目標(biāo)奮斗,最后一定會(huì)有所成就。第二種:目標(biāo)太高,不切實(shí)際,遇到的阻力太大,難以實(shí)現(xiàn)。如有的學(xué)生基礎(chǔ)差、底子薄,在專升本考試中很可能會(huì)失利。這種情況出現(xiàn)時(shí),要學(xué)習(xí)小草破土的精神,當(dāng)稚嫩柔弱的的草芽碰到堅(jiān)石時(shí)尚能彎曲自己,從堅(jiān)石周圍其他方向破土而出,大學(xué)生更應(yīng)具備應(yīng)變能力,遇到障礙時(shí)審時(shí)度勢(shì),善于采用迂回戰(zhàn)術(shù),不斷尋找新方向,專升本考試失利后還可以通過高自考的方式升本,同樣不妨礙考研這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三種:不僅目標(biāo)不切實(shí)際,主觀條件也不夠,這就要在徹底反省自己的基礎(chǔ)上,既像水那樣安于謙下,現(xiàn)實(shí)地看待自己,適當(dāng)降低過高的目標(biāo),又要像水那樣因之地形,順應(yīng)時(shí)勢(shì),及時(shí)調(diào)整自己的努力方向,提高自己的實(shí)際能力,踏踏實(shí)實(shí)地奮斗。如果在校時(shí)不能完成高自考的學(xué)習(xí)任務(wù),工作以后再利用業(yè)余時(shí)間繼續(xù)完成,在此基礎(chǔ)上繼續(xù)努力。大學(xué)生不僅在學(xué)習(xí)上,而且在情感或者在團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織的競(jìng)選中隨時(shí)可能遇到挫折,把挫折看成是前進(jìn)中的另一種姿態(tài),把失敗當(dāng)做成功的鋪路石,韜光養(yǎng)晦,重新煥發(fā)熱情,發(fā)揮聰明才智,最終達(dá)到老子提倡的“以柔克剛”“不爭(zhēng)而善勝”的目的。

[1]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯選集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1972:18.

[2]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯選集(第四卷)[M].北京:人民出版社,1972:458.