網絡社交與網絡新聞受眾行為研究

王呈 馬玲 呂辰晶

【摘要】如今,內容消費已經變成一種更加移動化和社會化的體驗,新聞還能隨時隨地被定制、推薦、分享。本文自制了大學生網絡社交傾向量表與網絡新聞閱讀行為相關問卷,以大學生為調查樣本,從實證角度探究網絡社交與網絡新聞閱讀這兩大群體的接近性與相關性,試從新聞閱讀人群中的社交、社交人群中新聞閱讀兩個角度出發,總結網絡社交及新聞閱讀群體的行為特征。

【關鍵詞】網絡;社交;新聞;受眾

一、調查背景與目的

Facebook 和Twitter兩家網站已從一定程度上改變了人們發現和消費新聞的方式,而微博客、SNS以及即時通訊軟件與社交服務也正在我國大行其道,不斷更新著人們的內容消費體驗。同時,智能手機、平板電腦日益普及,相關閱讀應用飛速發展,至此,內容消費已經變成一種更加移動化和社會化的體驗,新聞還能隨時隨地被定制、推薦、分享。

將網絡社交與網絡新聞放在同一層面的學術研究已有不少,學者們主要從以下幾方面進行了探討:(1)社交媒體的重要性;(2)社交網絡的改變力;(3)提出社交新聞構想。

然而網絡社交與網絡閱讀之間究竟是什么關系?這兩類型受眾的重合度有多少?他們擁有什么樣的行為特質?本文從實證角度探究網絡社交與網絡新聞閱讀這兩大群體的接近性與相關性,并試圖從新聞閱讀人群中的社交、社交人群中新聞閱讀兩個角度出發,總結社交新聞閱讀群體的行為特征。

二、調查方法與工具制作

此次研究采用的是自制量表與問卷結合的調查法,亦包含了文獻分析,即對網絡社交與網絡新聞相關文獻進行了回顧與研究。

(一)問卷設計

問卷包括量表部分和常規選擇部分。

量表部分著重對大學生網絡社交傾向的測量,得分越高則越樂意在網絡上進行社交活動。量表修訂前共30題,經相關性驗證,最終修訂為16題。

常規選擇部分設置了多個跳選選項,主要調查受訪者的基本情況以及媒體接觸偏好。

(二)量表制定與修訂

1、量表的初步制定與發放

初步制定的量表是大致按照“依賴性”“關系卷入程度”“交流獲益”三個維度展開設計的5級里克特量表,一共包含了30道題。

為了獲取一個對多數群體都有效的量表,我們在樣本的選取與發放上,盡量選擇地理位置不同、性別不同的樣本。最終的總訪問數為85次,實際完成30份測試問卷,完成率為35.3%。

2、數據分析與量表修訂

得到的問卷數據用excel制表后使用SPSS進行分析。樣本評分最低位46,最高位106.00,平均分為86.1724。

評估采用的是相關系數的雙尾檢驗。根據結果,保留了顯著相關的16道題。

3、問卷發放與回收、統計

問卷的發放采用便利樣本。盡量讓所選人群的經濟水平、所學專業、年齡有一定程度的均勻分布,以期接近大學生的真實狀況。

一共獲得78個有效樣本,完成率39.4%,總訪問人數為198人,人群涵蓋了在讀以及畢業三年以內的大學生群體。

三、分析與結論

(一)網絡新聞受眾中的社交傾向

1、媒介使用

在對受訪者的調查中我們了解到,有75人會從電腦上獲取新聞,位居首位,互聯網業已成為網絡新聞閱讀的主要方式。

手機閱讀的使用率達62.82%,位居第二;聽他人談論以及電視、報紙等傳統媒體也是人們獲取新聞的重要途徑,使用率分別為47.44%、44.87%和42.31%,雜志則只有23.08%。pad還未成為提供新聞資源的主力軍,僅占2.56%,但擁有pad的學生,網絡社交傾向非常之高(平均得分66分),是極具前景的電子閱讀、網絡社交平臺。然而由于此樣本量較小,不具備較好的解釋力。

2、閱讀時長

本次調查所選群體在每一個選項都有相當的人數,差距不是很大,但整體上(80.77%)能保持1小時以上的閱讀時間,可見大學生群體在新聞閱讀上還是比較積極主動的,而足夠的時長和主動性也是社交軟件發展的前提。

3、主題偏好

在閱讀的主題上,國內新聞和社會新聞最受歡迎,分別為82.05%、78.21%;娛樂新聞緊隨其后,占到62.82%,其中女性對娛樂新聞的偏好更明顯,同時我們也能看到網絡新聞娛樂化的傾向。

4、閱讀習慣

在“打開電腦做的第一件事”一項中選擇“登陸qq、微博、校內等客戶端”的占到78.38%。由此可見,交互社交軟件已經滲透進人們的生活。

閱讀新聞時,傾向于經常去某一版面或欄目的人數剛好為樣本群體的一半,這樣的高粘性閱讀與網絡社交不謀而合。

在收看電視節目時,67.65%的受訪者選擇優先收看自己經常觀看的節目,占絕對優勢;其次是朋友推薦觀看的節目,為17.65%;普通的電視節目單已經沒有生命力。

5、轉發與分享

在微博上,三類最主要的功能已被充分利用(82.76%的受訪者經常進行轉發,72.41%進行評論,44.83%用@以及撰寫新微博),人們不僅僅定制他人的微博,還十分樂意轉發(即分享),也愿意發出自己的聲音。

在傳統媒體的閱讀中,在問到是否愿意與他人分享你最喜愛的報刊雜志或其中的精彩文章時,51.61%的受訪者回答“愿意”,32.26%“非常愿意”。

但大學生使用微博社交的手段還不夠豐富。只有24%的人會使用話題的功能,13.79%使用私信這一人際味非常濃的功能,10%使用應用的功能以擴充微博的使用,而更廣闊的社交圈的設計與使用還不夠成熟(使用微群的占6.9%,微活動的為3.45%,使用其他功能的占6.9%)。

(二)網絡社交群體中的新聞閱讀習慣

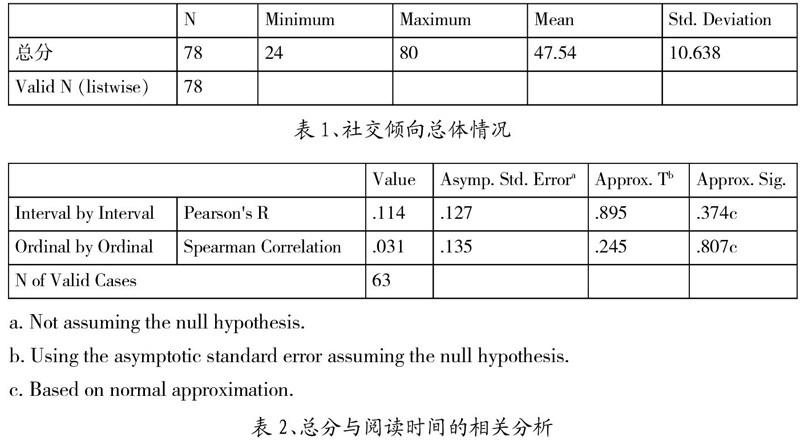

如表1所示,樣本群體在網絡社交量表上得分平均為47.54,最低24分,最高分為80分,符合大學生真實情況。

筆者將量表得分大于48分的對象劃分到高分群體中,共33人,平均分57.15,他們的閱讀習慣頗具特點:

1、淺層閱讀傾向

網絡社交傾向高的人更傾向信息的淺嘗輒止,他們在社交上投入的精力較多,對新聞的閱讀更淺。

2、新媒體傾向

高分群體的信息源更為集中,且微博的權重較大,好友動態(從某種程度來說能歸類為新聞信息)也是他們關注的對象。

3、親人際、反權威

高分群體中,沒有人依賴官方的節目單來收看電視節目,愿意接受朋友推薦的節目。

4、習慣性

高分群體在閱讀上“慣性”更大,他們經常去某版面或節目,這可能與他們的社交傾向有關,而放棄這些關系或習慣往往會讓他們感到不舒服。

需要指出的是,在本次調查中,閱讀時間與社交程度不具相關性。雖然從表面上看,高于48分的群體中,花在媒體閱讀上超過兩小時的8名學生在量表上的得分頗高(平均61.75分),但其統計學上的相關性不顯著(如表2)。

維基百科對社交型媒體(social media)的定義是:一種用于社會交往,可得便利、可擴展性強的傳播媒體。這種便利性、擴展性在本研究中得到了體現。

通訊科技的發展、新聞傳播方式的變化,使得人們選擇新聞以及選擇閱讀新聞的工具和平臺的主動性提高,人們越來越喜歡主動分享信息、推薦新聞。但另一方面,人們也越來越“懶”了,除非有特殊信息需求,人們還是傾向于被動接受彈窗新聞及定制新聞,或是不停地刷新頁面。所以便利性是社交型新聞的最基本要求。

隨著大學生生活節奏加快,學業和事業的壓力加重,大學生更需要整合碎片化的時間進行新聞閱讀以實現“環境監視”,而具有良好擴展性的智能手機則能既滿足社交的需求也適宜隨時隨地閱讀,這在調查中也有數據支撐。

然而,在本研究中我們發現網絡社交與網絡新聞閱讀之間的聯系仍不夠緊密,社交在新聞閱讀上只是一種增值方式,新聞閱讀也沒能占有更多的社交時間。

參考文獻

①艾爾·巴比 著,邱澤奇 譯:《社會學研究方法》(第11版)[M].北京:華夏出版社,2009

②彭蘭,《從“內容平臺”到“關系平臺”》[J].《新聞與寫作》,2010(5)

③李應紅,《美國媒體對社交媒體的最新運用》[J].《中國記者》,2010(5)

④陳莉霖、鄧瑤,《社交網站新聞傳播五種模式的效果研究》[J].《新聞前哨》,2011(6)

⑤王建磊,《社交型媒體與變形的新聞》[J].《新聞記者》,2010(9)

⑥于瀟,《社交媒體時代報紙的互動傳播策略》[J].《閩江學院學報》,2011(4)

(作者:均為河北大學新聞傳播學院研究生)

責編:周蕾