地方政府公共支出績效管理探討

劉文莉

【摘 要】 文章借鑒國際公共支出績效管理改革理論,通過對我國地方政府公共支出績效管理現狀經濟性、效率性等方面的分析,以及地方政府公共支出的績效管理方向等,對公共支出績效管理的模式構建、評價指標等情況進行了探討。

【關鍵詞】 公共支出績效; 理論; 現狀; 管理方向

我國公共支出績效管理正在進行靜悄悄的改革。這種績效管理所引致的財政問責制,是構建責任政府的堅實基礎。正因為不僅要問花了多少錢,而且要解釋效果怎么樣。必然要求預算與績效一體化,來全面提高政府管理公共事務、配置財政資源、提供公共服務的綜合能力。地方政府公共支出績效管理改革,可促使地方政府的競爭由“爭取更多的稅收優惠權利”轉移到“提升更大的支出績效”、提供更好的服務目標上來。

一、公共支出績效管理理論

(一)各國地方政府公共支出績效管理比較與借鑒

1.美國1993年頒布的《政府績效與結果法》,是世界各國政府績效改革具有里程碑意義的代表性立法。明確公共績效管理的目標:要求聯邦政府為行動結果承擔責任,提高公眾對政府能力的信心;發動績效改革,引導政府行為確定項目目標,衡量這些目標所取得的績效,并向公眾公布這些項目績效改革進程;通過對結果、服務質量和顧客滿意度的關注,提高政府的效率。

2.英國是最早開展公共支出績效管理改革的國家,其管理模式在于績效目標的確定以及績效審計的推動。規定:“主計審計長可以對凡使用公共財產履行其職務的任何部門、領導或個人工作的經濟性、效率性和有效性進行檢查。”不僅要進行財務審計,還要進行績效審計。在公共支出績效管理領域,英國審計署以其特有的“每1英鎊的審計成本節約8英鎊的公共支出”的績效目標而舉世聞名。英國審計署非常注重審計結果公示。并將所有審計報告全部在審計網站上刊登,任何人都可以隨時查閱。

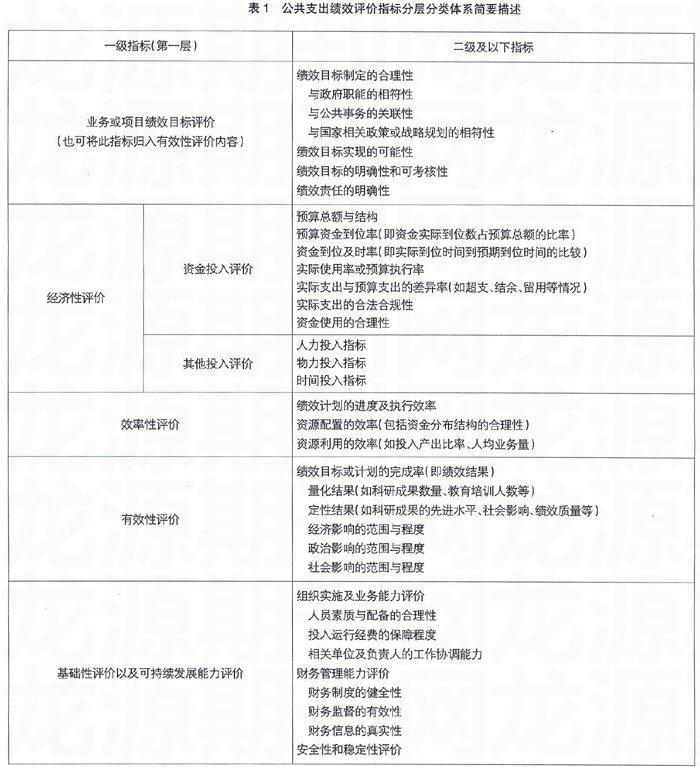

(二)公共支出績效管理中的3E理論運用

3E理論提出了經濟性(Economy)、效益性(Efficency)和有效性(Effectiveness)三者有機結合的公共支出績效管理模式,并參與整體評價的理論觀點。要求在經濟類指標考慮“成本”與“資源”,在效率類指標考量“資產”與“產出”,在效果類指標考慮“產出”與“結果”。在3E績效管理體系中,各評價指標之間個性鮮明、相互補充、緊密關聯。主要內容包括:一是經濟性評價及其指標。在既定的時間內究竟花費了多少錢?是否按照法定的程序花錢?是否存在資源浪費現象?例如:某效率考評小組對森林保護專項資金的使用狀況評審后發現,專款中實際用于樹木修復的每100元支出中有相應的行政支出90元。顯然,這是投入不經濟的典型案例。二是效率性評價及其指標。回答項目或部門在既定的時間內,財政投入究竟有什么樣的產出水平?例如:某警察局績效考核指標體系中就包括一系列的效率指標。如反映速度的效率指標,有“在規定的時間內應答緊急電話占總數的比率、在規定時間內作出反應的事件占總數比率”。衡量破案率的效率指標,有“所有刑事案件破案率、暴力刑事案件破案率、警員人均破案率”。三是效果性評價及其指標。效果關心的是公共支出預期目標的實現程度及實際影響。例如:交通安全宣傳教育支出的最終社會效果應是交通事故率的降低,但在直接社會效果未顯現前,可用公眾對交通安全知識的了解程度、司機系安全帶的比率等間接測定宣傳效果。

二、地方政府公共支出績效管理的現狀

在2007年3月的十屆全國人大五次會議上,溫家寶總理就明確指出:“要嚴格控制行政機關新建、擴建辦公樓嚴禁建設豪華樓堂館所,切實規范公務接待行為,堵塞管理漏洞,努力降低行政成本,建設節約型政府……”。近年來,各級地方政府行政支出成本增長迅速,鋪張浪費現象也較為嚴重(如豪華型辦公樓的不斷涌現)。

(一)地方行政支出經濟性探討

理論上,將行政支出成本主要劃分為人力資源成本、公務運作成本和行政基礎設施成本。

1.人力資源成本是目前地方政府行政成本開支最大的項目,主要包括公務員工資、津貼以及保障福利等。行政支出經費即當年行政支出絕對額指標和當年行政支出占財政支出比率指標。2008年重慶市行政支出265.5億元占財政支出的比重為20.75%,全國排名第10位;占GDP比重3.13%,全國排名第11位。

2.公務運作成本指公務人員在開展各項公務活動中的費用支出,主要包括辦公費用、交通費用、招待費用等。

3.行政基礎設施成本主要指為行政管理活動提供場所、設備等基礎設施的建設及維護費用。如1990年重慶市為2.12億元, 2008年為89.67億元,增長了42.3倍。

(二)地方行政支出的效率性探討

行政效率是地方政府行政機關在取得一定數量和質量的行政產出情況下,所耗費的人力、財力、物力以及時間等要素資源的比重。2008年重慶市的行政支出占當年的財政支出的比重已高達20.75%。由此引發了這樣一個問題:如此龐大的行政支出規模是否具有效率?如何全面、科學地評價行政支出效率的優劣?

1.公用經費占行政支出總額比重。公用經費越充足,公共行政的財力支出和保障程度就越高,相應的行政效率就會趨于提升。公用經費占行政經費總額比率是評價行政效率財力保障的重要指標。2008年重慶市行政支出比重占40%以下,而人員經費支出約占總量的60%。

2.行政人員規模指標。一定規劃的行政人員是實現既定效率的重要人力保障。完成相同的公共行政業務量,行政人員數量越少,行政效率就越高;反之,則說明行政效率越低。

3.行政人員與普通民眾比率(即官民比率)指標。從服務或受益的對象角度來看,官民比率越高,享受單位公務人員或行政人員服務的民眾數量越少,相應的行政效率就越低;相反,則行政效率就越高。2008年重慶市行政人員21.8萬人,官民比率0.75%,全國排名30位。

4.行政人員工資水平指標。在完成相同行政任務情況下,較低的工資性支出說明了較高的行政效率。

5.行政技術先進性指標。在相同行政支出的條件下,采用先進技術的行政部門工作效率,往往比落后技術的行政部門工作效率要高。

6.行政人員質量指標。行政人員的質量可從腐敗程度、失職和瀆職人數、受教育水平等指標來加以說明。行政人員質量越高,說明行政人員作為整體的勞動生產率就越高,行政效率就越高。

7.行政機構數量指標。行政機構的數量水平也是衡量和評價行政效率的重要間接指標。在其他因素保持不變的條件下,行政機構的設置越少,公共行政過程的設置越少,行政信息失真的可能性也越小,行政效率就越高。

(三)地方行政支出的有效性探討

有效性表示產出最終對實現組織目標的影響程度。包括產出的質量、期望得到的社會效果、公眾的滿意度等。有效性評價一般涉及產出與效果之間的關系。行政支出有效性評價的指標主要包括政治指標、經濟指標和社會指標。

三、地方政府公共支出的績效管理方向

前美國總統克林頓說:“我們再不能對政府給予很多而收獲很少,解決問題的方法不在于增加項目或增加資金,而是改變政府的運作方式,從自上而下的官僚政府轉為自上而下的企業型政府……我們將向美國人民證明他們繳納的稅款是被最有效使用的。”

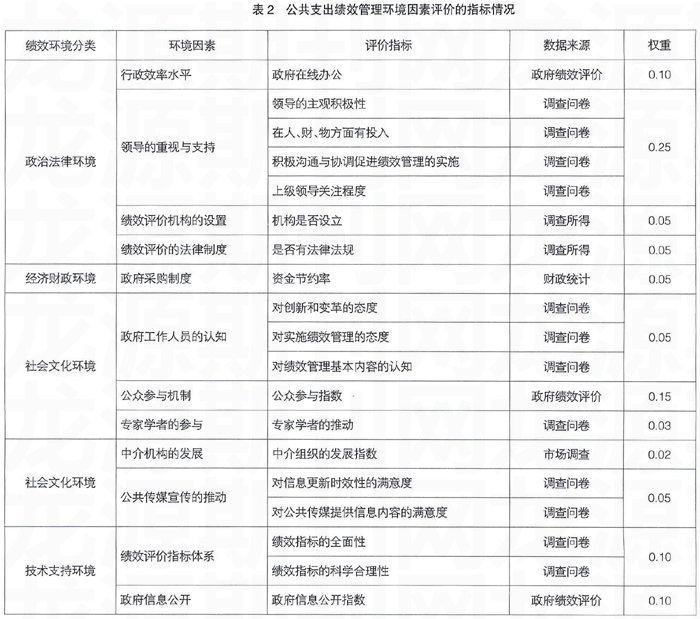

(一)優化地方政府公共支出績效管理環境

環境是我國地方政府開展公共支出績效管理改革的現實“土壤”,其狀態優劣和質量好壞將直接影響公共支出績效管理改革的深度、廣度、進度和效度,是所有影響因素的綜合。

1.政治法律環境因素。包括:(1)行政效率水平。公共支出績效評價與管理能夠促使政府提高行政效率,反過來,行政效率的高低直接影響著管理的效率。(2)領導重視與支持程度。領導重視并且愿意投入時間和精力去促使績效管理的實施,是績效管理實施有效性的重要保障。領導是否愿意投入人、財、物來支持績效管理的開展。(3)公共支出績效評價機構的設置。有專門負責績效考評的組織機構可以保障績效評價的專業化、規范化和可持續化。(4)公共支出績效評價的法律保障程度。公共支出績效管理有充分的法律依據加以規范,保證管理機構享有調查、評價有關政府活動的權力。

2.經濟財政環境因素。包括:(1)公共支出結構狀況。管理公共財政資源在各個支出項目上的分配是否合理和有效。糾正公共支出的“錯位”現象,將公共資金花在不該花的地方,而在本應支出的領域花錢太少。(2)部門預算制度狀況。對管理具有重要的制度保障作用。在部門未實施預算的情況下,績效管理效果必然是低下的。(3)國庫集中支付狀況。國庫集中支付規范了公共財政資金的支出行為,保障了財政資金能按規定用途使用;增強了公共支出的公開透明度。(4)政府采購制度狀況。政府采購又稱“陽光采購”,意義在于提高了公共資金的使用效率,節約了財政資金。

3.社會文化環境因素。環境因素指標有:(1)政府組織內部的文化因素。績效文化是績效管理之魂,決定了績效評價在多大程度上會被采納。主要通過政府有關工作人員對公共支出績效管理的認知程度來評價。(2)公眾參與程度。公眾參與績效管理的深度與廣度,是評價績效管理價值的重要指標。(3)專家資源的參與程度。專家對績效實踐的指導,能有效探索適合的公共支出績效管理方式。(4)中介機構的支持程度。為提高績效評價結果可信度,公共支出績效評價的很多工作是中介機構來完成的。(5)公共傳媒宣傳的推動作用。公共傳媒以其信息傳播快、覆蓋范圍廣的特點,從內容滿意度和信息時效滿意度兩個方面,來推動績效管理。

4.技術支持環境因素。當前,公共支出績效管理遇到的技術性問題,主要有績效評價指標的構建問題和績效信息的收集、公開及共享機制問題。包括:(1)績效評價指標體系的構建程度。績效評價指標設計是否科學,直接影響績效管理的推廣。(2)績效信息系統建設的支持程度。在績效管理過程中,公眾和政府都需要掌握大量的基礎數據;對這些績效信息的公開處理能力,直接影響績效管理的實施成效。

(二)地方政府公共支出績效管理框架設計

公共支出績效管理框架體系的設想主要包括:宏觀層面應建立和健全績效管理規則的法制化;組織層面應建立責權明晰、相互制衡的績效管理責任機制;評價對象方面,應區別對待四種不同層次的評價客體;理論基礎方面,應立足3E的綜合績效管理模式;操作流程方面,應建立環環相扣的績效管理機制;工作規范方面,注重掌握和平衡績效考評原則。

總之,各地方的公共支出績效管理制度改革必然會經歷啟動、發展或完善、成熟等三個階段,并需要分別確定短期任務(建立專門化的績效管理機構)、中期任務(在地方人大設立績效監管委員會)和長期任務(實施成熟的績效預算管理制度)。地方公共支出績效管理改革是一個不可逆轉的潮流,道路必然是一個充滿困難和阻力的循序漸進的緩慢過程。

【參考文獻】

[1] 張雷寶.地方政府公共支出績效管理研究[M].浙江大學出版社,2010.

[2] 安秀梅.政府績效評估體系研究[M].中國財政經濟出版社,2009.

[3] 上海財經大學課題組.公共支出評價[M].經濟科學出版社,2006.