導學式課堂教學中的“導學”思路探究

劉江濤

摘 要:導學式教學不僅要注重課堂教學形式的設計,還要仔細分析各個教學環節里邊的問題設計是否合理、科學,符合問題之間的內在邏輯。任何教學形式都需要環環相扣的教學內容去充實。

關鍵詞:導學式;問題設計;內在邏輯

導學式課堂教學的實施過程一般情況下有以下操作流程:自學教材→討論交流→啟發指導→練習總結。在這四個環節中“討論交流”是展示學生學習成果和個人才能的關鍵一環,這個時候討論交流的問題設置就顯得十分重要了。實際上討論交流的問題應該考慮從兩方面設計,一是學生在自學過程中的疑難點,另一個是教材當中的重點難點,但學生沒有考慮到的問題。老師不僅要考慮設置什么問題,還要考慮達成某個教學目標時的過度過程,因為有些目標要實現,必須是逐步的,就是在達成一個個小目標后,才能完成最終的目標。比如在教授《祝福》一文時,我們可能要設計這樣一個目標,試分析祥林嫂的性格特征。

要分析祥林嫂的性格特征就必須完成以下學習過程:

一、小說中共有幾處對祥林嫂的眼睛描寫,分別是在什么時候?讀一讀魯迅先生描寫祥林嫂眼睛的句子和段落,分析這些描寫表現了祥林嫂怎樣的性格特征。

這個問題要讓學生明確:小說中共有七處對祥林嫂的眼睛描寫,即初到魯鎮、再到魯鎮、講述阿毛的故事、捐門檻、魯四老爺不讓祥林嫂祝福、行乞、詢問靈魂的有無。

這些描寫分別表現了祥林嫂善良、安分,精神有些麻木,重燃希望,再遭打擊,麻木,心存一絲希望的性格特征和心理活動。

二、找出小說中祥林嫂的語言描寫的地方共有幾處,分別是在什么時候?讀一讀分析這些描寫分別表現了祥林嫂的什么性格和心理?

這個問題要讓學生明確:小說中共有四處祥林嫂的語言描寫,分別是在詢問“我”靈魂的有無、對四嬸講阿毛、對大家講阿毛、與柳媽的對話。這些語言描寫分別表現了祥林嫂在封建迷信的桎梏下的矛盾心理,還有她失去愛子的痛苦、自責心理,以及在重重壓力下的麻木、空虛和恐懼心理。

三、找出小說中祥林嫂行為的描寫共有幾處?讀一讀分析祥林嫂這些行為背后的原因是什么?

這個問題要讓學生明確:在改嫁賀老六時“嚎,罵”;撞香案;與柳媽對話后的捐門檻;問“我”靈魂的有無。這些語言描寫分別表現了祥林嫂在封建倫理和封建思想的壓迫下的貞節觀念和矛盾心理。所以她不愿意再嫁;她怕被閻羅大王鋸開分給兩個男人;她希望“死掉的一家人,都能見面”。至此,我們再分析歸納祥林嫂的性格特征就簡單的多了。有些作品我們在分析的時候可能要用到對比推導的方法。比如學習《念奴嬌 赤壁懷古》時,我們是否考慮將蘇軾的其它作品與本詞作對比,解讀《念奴嬌 赤壁懷古》中的復雜感情?《念奴嬌 赤壁懷古》主要通過對古跡的描寫和對古人、古事的記敘,來抒發自己的思想感情。而寫古跡、記古人、古事只是一種手段,以古比今,言志抒情才是核心目的。因為作者早年頗有遠大的政治抱負,但在黨爭激烈的環境中屢遭貶斥,而且還因為寫詩諷刺新法,險遭殺身之禍。所以這首詞是他這個時期復雜心情的集中反映。據此在學習這首作品時,我們可以設計這樣一個問題:《念奴嬌 赤壁懷古》中作者的心情很復雜,你認為他的復雜心情表現在哪些方面,為什么?

要回答這個問題,我們可以從以下問題的探討入手。

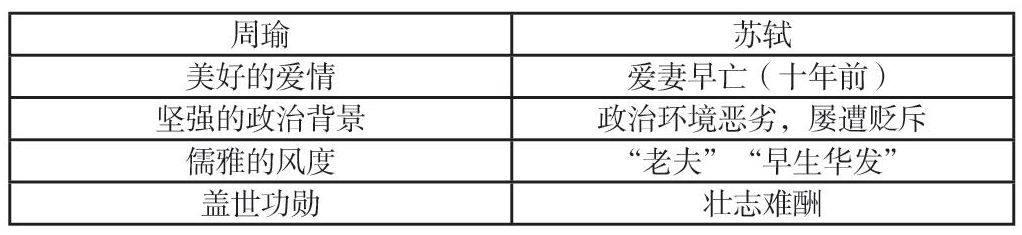

一是在詞的下闋中,前六句作者集中筆墨描寫了周瑜的形象,試分析周瑜形象的特點。通過閱讀我們不難總結出周瑜的這些特點,美好的愛情(“小喬初嫁了”)、堅強的政治背景(與孫策是連襟)、儒雅的風度(“雄姿英發,羽扇綸巾”)、蓋世的功勛(“談笑間,檣櫓灰飛煙滅”)。二是聯系蘇軾的生平及他的其他作品,解讀蘇軾的形象特征。

我們可以為學生提供以下材料供學生參考。

1.作者生平:早年頗有遠大的政治抱負,但在黨爭激烈的環境中屢遭貶斥,而且還因為寫詩諷刺新法,險遭殺身之禍。

2.出示《江城子 密州出獵》 老夫聊發少年狂。左牽黃,右擎蒼,錦帽貂裘,千騎卷平岡。 為報傾城隨太守,親射虎,看孫郎。 酒酣胸膽尚開張。鬢微霜,又何妨!持節云中,何日遣馮唐? 會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼。

問題設置:閱讀此詞,看看蘇軾早年有著怎樣的雄心壯志。

從作品中我們看到,蘇軾這個“老夫”他左手牽黃狗,右手擎獵鷹,頭戴錦繡的帽子,身披貂皮的外衣,一身獵裝,氣宇軒昂,何等威武。“千騎卷平岡”,一“卷”字,突現出太守率領的隊伍,氣勢磅礴,何等雄壯。為了報答百姓隨行出獵的厚意,決心親自射殺老虎,讓大家看看孫權當年搏虎的雄姿。由此可以看出,上闋寫出獵的壯闊場面,表現出作者壯志躊躇的英雄氣概。

下闋承前進一步寫“老夫”的“狂”態。出獵之際,痛痛快快喝了一頓酒,意興正濃,膽氣更壯,盡管“老夫”老矣,鬢發斑白,又有什么關系!以“老”襯“狂”,更表現出作者壯心未已的英雄本色。北宋仁宗、神宗時代,國力不振,國勢羸弱,時常受到遼國和西夏的侵擾。蘇軾由出獵聯想到國事,聯想到自己懷才不遇,壯志難酬的處境,不禁以西漢魏尚自況,希望朝廷能派遣馮唐一樣的使臣,前來召自己回朝,得到朝廷的信任和重用。“會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼”。作者以形象的描畫,表達了自己渴望一展抱負,殺敵報國,建功立業的雄心壯志。下闋借出獵表達了自己強國抗敵的政治主張,抒寫了渴望報效朝廷的壯志豪情。

3.出示《江城子》 乙卯正月二十夜記夢 十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。 千里孤墳,無處話凄涼。 縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。 夜來幽夢忽還鄉。小軒窗,正梳妝。相顧無言,惟有淚千行。 料得年年腸斷處:明月夜,短松岡。

問題設置:閱讀此詞,看看作者經受了怎樣的愛情經歷。

這是一首悼亡詞。作者結合自己十年來政治生涯中的不幸遭遇和無限感慨,形象地反映出對亡妻永難忘懷的真摯情感和深沉的憶念。 作者寫此詞時正在密州(今山東諸城)任知州,他的妻子王弗在宋英宗治平二年(1065)死于開封。到此時(熙寧八年)為止,前后已整整十年之久了。作者之所以能進入“幽夢”之鄉,并且能以詞來“記夢”。完全是作者對亡妻朝思暮念、長期不能忘懷所導致的必然結果。上片末三句以進為退,設想出縱使相逢卻不相識這一出人意外的后果。這三句有很大的含量,其中揉進了作者十年來宦海沉浮的痛苦遭際,揉進了對亡妻長期懷念的精神折磨,揉進十年的歲月與體態的衰老。設想,即使突破了時、空與生死的界限,生者死者得以仍然“相逢”, 但相逢時恐怕對方也難以“相識”了。因為十年之后的作者已“塵滿面,鬢如霜”,形同老人了。這三句是從想象中的死者的反映方面,來襯托作者十年來所遭遇的不幸(包括反對新法而乞求外調出京的三年生活在內)和世事的巨大變化。 下片寫夢境的突然出現:“夜來幽夢忽還鄉”。此句則悲中寓喜。“小軒窗,正梳妝”,以鮮明的形象對上句加以補充,從而使夢境更帶有真實感。仿佛新婚時,作者在王氏身旁,眼看她沐浴晨光對鏡理妝時的神情儀態,心里滿是蜜意柔情。然而,緊接著詞筆由喜轉悲。“相顧無言,惟有淚千行。”這兩句上應“千里 孤墳”兩句,如今得以“還鄉”,本該是盡情“話凄涼”之時,然而,心中的千言萬語卻一時不知從哪里說起,只好“相顧無言”,一任淚水涌流。這五句是詞的主題:“記夢”。結尾三句是夢后的感嘆,同時也是對死者的慰安。如果聯系開篇的“十年”,再加上無限期的“年年”,那么,作者對亡妻的懷戀,不就是“此恨綿綿無絕期”了么?

4.試將《念奴嬌 赤壁懷古》中的周瑜與《江城子 密州出獵》《江城子 》中的蘇軾作對比,你會發現什么呢?

到此我們就基本明白了教學目標中的“作者的心情很復雜,你認為他的復雜心情表現在哪些方面,為什么?”這個問題的答案了。作者有對亡妻的懷念、有對自己遭受打擊、貶斥的不滿、有對自己年事已高但壯志難酬的感喟,當然這中間還包含著作者悼念千古風流人物,引江月為知己,向江月尋求安慰的情感。

導學式課堂教學是一種新的教學形式,在教學改革的背景下大力提倡導學式教學的方法,無疑是正確的選擇。但我認為無論是怎樣的課堂形式,都離不開教學過程當中的問題設計,而設計這些問題時,如果能夠充分考慮各個問題之間的內在聯系,抓住問題之間的內在邏輯關系引導學生去分析問題、解決問題,這樣的“導”可能才有意義,我們設計的問題在學生們分析解答的時候就既能夠訓練學生的邏輯思維能力,又容易找到解答問題的切入點,也不失為一種好方法。值得注意的是我們如果注重了課堂的形式,而忽略了教學內容的內在聯系,那也許就得不償失了。

參考文獻:

[1]《語文課程標準解讀》(實驗稿),湖北教育出版社.