網絡新聞評論在網絡問政事件中的作用探析

謝婷

摘 要 隨著網絡普及率的提高和網民參政議政意識的增強,一種新的政治參與形式應運而生,即網絡問政。在日漸增多的網絡問政事件中,借助網絡平臺發表的各種言論在網絡問政事件中起著不容忽視的作用,本文以“陜西表哥事件”作為案例,以網絡媒體新聞評論為研究對象,具體探析在網絡問政事件中網絡新聞評論的作用。通過案例統計分析,我們可以看出網絡新聞評論在網絡問政事件中具有巨大作用,主要體現在引導輿論走向推動事件發展,實行輿論監督促進社會民主。除此之外,網絡新聞評論在網絡問政事件中日益凸顯的的負面作用也不能被忽視。

關鍵詞 網絡問政 網絡新聞評論 作用 陜西表哥事件

一、引言

近年來,與“陜西表哥” 類似的媒體事件不斷刺激著公眾的神經。隨著網絡技術的發展和中國網民數量的激增,中國網絡輿論日漸發揮重要作用。“陜西表哥事件”被報道和關注,一方面體現的是網絡時代政治“透明化”成為必然趨勢,另一方面體現的是公眾政治參與意識的提高。雙重助力促使一種新的政治參與形式的出現,即網絡問政。但目前我國有關網絡問政事件的傳播機制及其主要影響因素的實證研究還不充分,關于網絡新聞評論在此類事件中的作用的研究還比較欠缺。“陜西表哥事件”可謂網絡問政事件的典型代表,本文擬以此事件為例,以網絡媒體新聞評論為研究對象,具體探析在社會轉型時期新的網絡輿論環境下,網絡新聞評論在網絡問政事件中所起的作用。

二、網絡問政及網絡新聞評論的含義

所謂網絡問政,一是提問,公眾個體或群體向社會或黨政部門及其領導人,基于互聯網提出或表達各類訴求和意見,行使知情權、參與權、表達權、監督權;二是過問,即黨政及其領導人,通過互聯網問政于民,實現科學決策、民主決策,解決實際問題、接受監督。從一般的政民互動,到一些公共輿論事件、公共突發事件的網絡應對及管理,都可以歸于網絡問政范疇。本文所提到的網絡問政主要針對該定義中的第一層意思。

同時由于所統計的新聞評論中絕大部分轉載自傳統媒體,故本文中“網絡新聞評論”是指在網絡上直接發表或者被網絡轉載,以新近發生的事件和現象為對象的新聞評論”,排除BBS上的發帖、微博等不具有嚴格新聞文體特征的評論形式。

三、研究設計

(一)事件回顧

2012年8月26日凌晨,陜西延安境內發生重大車禍事故,陜西省安監局局長楊達才視察事故現場不合時宜的微笑激起網民的憤怒。隨后,對楊達才的搜索焦點轉向其佩戴的腕表,這位微笑官員被網友們戲稱為“表哥”。2012年9月21日,陜西省紀委對外發布稱,楊達才被撤職。這起持續了27天的網絡事件最初由網友@Jade Cong 在微博中曝出,在網民的巨大輿論壓力下幾經周折楊達才最終被革職,這是一起典型的網絡問政事件。

(二)本文資料數據來源

為使研究具有說服力,本文從實證研究出發,選取2012年一則網絡問政事件“陜西表哥事件”為例進行闡述。文章將國內新聞傳播領域具有較大影響力的門戶網站新浪網下屬“新聞中心”子欄目作為統計藍本,以“陜西表哥楊達才”為關鍵詞,以2012年8月26日至2012年10月31日為時間限制進行檢索,開展對網絡問政事件中網絡新聞評論作用的統計分析與研究。考慮到較大的樣本量及網絡新聞評論較高的重復轉發率,本文回避了逐一內容分析的方法,而是根據統計按照研究的所有媒體被引用次數的多少著重于對具有代表性的網絡新聞評論進行闡發。

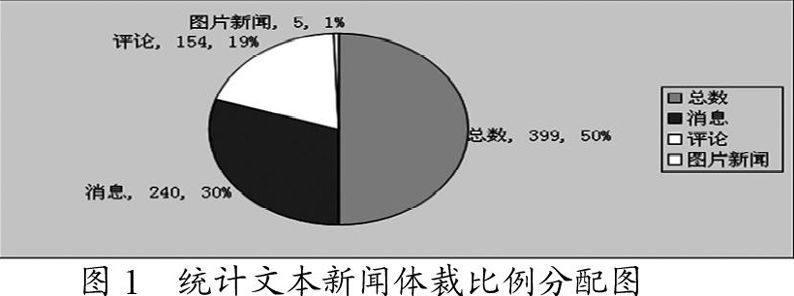

筆者在新浪網“新聞中心”以“陜西表哥楊達才”為關鍵詞進行檢索,共搜到相關報道399篇,其中消息240篇,評論154篇,圖片新聞5篇(圖1)。由此我們可以看到,按照100%的比例算,評論占了總數的38%。

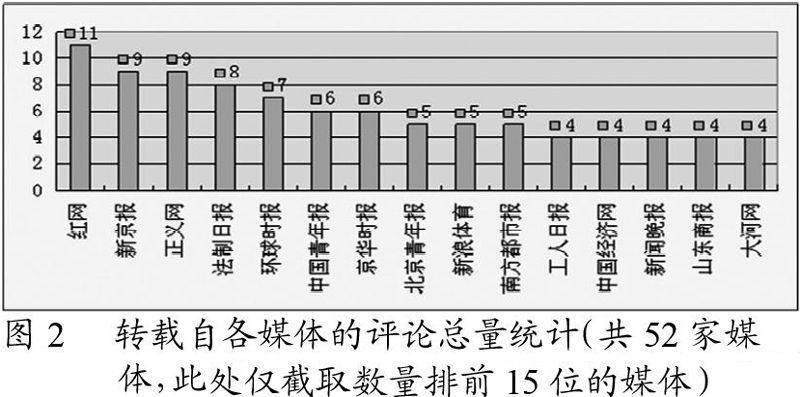

本文擬分析的這些網絡新聞評論主要來自52家新聞媒體,其中網絡媒體15家,傳統紙質媒體37家,可以看出,雖然網絡新聞評論是以網絡為平臺,但傳統媒體依舊具有較強的影響力。筆者就所統計的52家新聞媒體被轉載的新聞評論數量進行了統計,被轉載數量排前十五位的媒體及其被轉載的評論數量如圖2所示。

四、網絡新聞評論在該事件中的作用分析

(一)引導輿論走向推動事件發展

網絡新聞評論引導輿論的優勢在于,它把以往傳媒的發言權部分移交到受眾手中,形成了“輿論監督社會、公眾監督輿論”的良性循環。如果運用得當這種良性循環在網絡問政事件中會表現的更加明顯。

1、網絡新聞評論作為議程設置者通過評論基調引導輿論走向。

新聞報道不一定深入人心但新聞評論會使事件深入人心。隨著事件由“微笑門”發展到“名表門”,事件從網民對死去同胞的同情轉向對官員腐敗的敏感和憤怒。這時的評論更多的是圍繞著“反腐”展開,嚴格來說,這起網絡問政事件也主要是從楊達才被查處佩戴名表開始的。

在統計的154篇網絡新聞評論中,只有一篇來自《現代快報》的社論《能回應就是好事》[注釋: 新浪新聞中心于2012年08月30日02:59轉載自《現代快報》 http://news.sina.com.cn/o/2012-08-30/025925063084.shtml]明確立場“支持”楊達才。剩下所有言論都表現出對楊達才及其所在單位甚至包括國家公務員制度的“聲討”和不滿。這些言論設置了網民關注此次網絡問政事件的議程,同時這種帶有明顯傾向性的言論通過或贊成或反對的評論基調反映著網民對事件的態度,在評論的“推波助瀾”下,事件逐漸升溫直到最終解決。

2、網絡新聞評論作為輿論場推動事件向前發展。

網絡新聞評論作為輿論場催生網絡意見領袖,網民在網絡意見領袖的影響下成為“烏合之眾”,由此由網絡意見領袖為代表的主流意見凸顯,事件按照主流意見向前發展。

從對154篇評論的作者身份分析可以看出,評論者主要是教師、專欄作者、資深媒體人士、網絡傳媒研究院研究員,這些人都有一個共同特點,學歷較高,在相關領域擁有一定威望,容易接觸到網絡,敢于和善于發表意見,這些人被稱為意見領袖。這些網絡界意見領袖對事件發表看法闡明立場后,便會引來眾多網友的支持。于是,網絡意見領袖的觀點立場被習慣性的認為是正確的,草根網民一部分出于對意見領袖的“崇拜”,另一部分出于本能的“附和”習性,網絡意見領袖的意見得到宣揚。當網絡意見領袖旗幟鮮明的表明立場后,絕大數“附和型”網民便鼓起勇氣開始發聲,事件被迫朝著這種聲音向前發展。

3、作為對信息傳播過程的反饋,網絡新聞評論推動報道不斷深化。

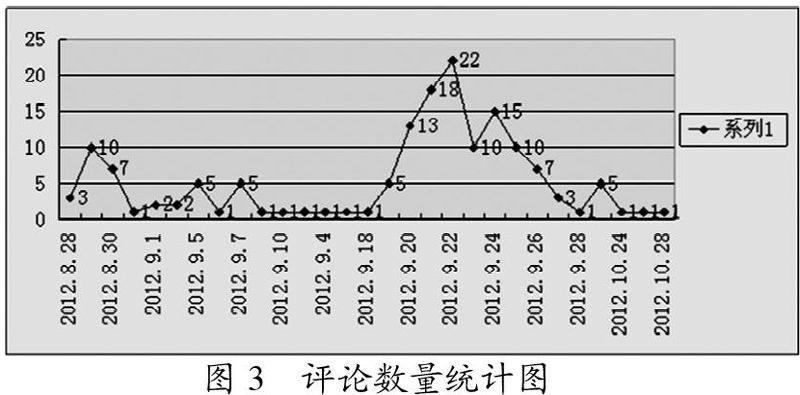

伴隨著新聞報道出現的網絡新聞評論必然會對新聞報道產生反饋從而推動新聞報道深化。從8月26日事件發生,到10月28日對于該事件的報道結束,每一條消息刊出后便會引起一陣評論浪潮,這些評論浪潮推動著事件不斷向前發展。持續的27天中,該事件有6個發展節點,分別是8月29日,楊達才在新浪微訪談中與網友交流;8月30日,陜西省紀委對外稱已經安排人員對楊達才進行調查;9月1日,湖北三峽大學在校生劉艷峰申請要求公開楊達才2011年度工資;9月3日晚,有網友稱楊達才被“雙規”;9月20日,陜西省紀委紀檢室稱針對楊達才的調查正在進行;9月20日下午,劉艷峰收到回復,稱楊達才個人工資收入不屬于陜西省財政廳政府信息公開范圍;9月21日,陜西省紀委對外發布稱達才被撤職。

從統計來看(圖3),事件在輿論的壓力下向前推進。若消息發出后,沒有受眾的反饋事件便不會向前推進,那么楊達才是不是將被“處理”也會成為一個未知數。

(二)實行輿論監督促進社會民主

在現代化事業建設中民主政治建設是構建社會主義和諧社會的政治基礎,網絡新聞評論作為新聞評論的一個種類,在構建社會主義和諧社會中嶄露頭角,顯示了強大的輿論監督能力。輿論監督又分兩個層次,反映輿論和監督輿論。

首先,網絡新聞評論通過反映輿論來決定輿論要監督的對象。

所謂輿論,就是在特定的時間空間里,公眾對于特定的公共事件公開表達的基本一致的意見或態度,輿論作為公眾意見是社會評價的一種。在網絡問政事件中,反腐往往成為評論的“主旋律”,成為輿論監督和“聲討”的對象。

其次,網絡新聞評論通過輿論監督制約腐敗。

網絡新聞評論通過監督輿論對象來實現輿論監督的過程和目的,而輿論監督的作用就在于促進決策民主化及防止和制約腐敗。楊達才的被革職就是一次輿論監督下反腐的成功。從對評論議題的統計研究來看,議題主要是針對事件本身做出的評論和對事件背后隱藏的深層次問題所展開的評論兩大部分。針對事件本身的評論主要集中在事件調查階段,隨著陜西政府對事件的回應和事件處理結果的公布,網絡新聞評論集中火力轉向對事件所涉及的深層次諸如公務員制度、反腐和民主的討論上。

據統計,前期針對事件本身表明作者態度的評論占了評論總數大部分,直接圍繞“腐敗和民主”的新聞評約占評論總數的6.7%,楊達才的被革職離不開這些網絡新聞評論的推動。在這種網絡問政事件中,網絡新聞評論更是將這種輿論監督促進民主的實踐方式發揮得淋漓盡致,因為網絡問政本質上就是公眾通過網絡表達訴求、實現參政議政的新型民主形式。

五、總結和反思

網絡問政事件中網絡新聞評論雖然通過輿論監督可以實現反腐等政治問題,但任何事物都有兩面,無序的網絡政治參與形成的參與非法化、情緒化、欺騙化和失衡化也在網絡問政發展過程中有所凸顯。仇富和仇官心理是大部分網民的所既有的態度。這種心理使一部分網民在面對“陜西表哥事件”類網絡事件時失去理智,似乎只有事件中涉及的官員落馬才能“平息民憤”。同時,沉默的螺旋理論也論證了網民害怕被孤立的心理,因而會“隨大流”,不管真假對錯,只要絕大數人說是對的自己也就會加入其中,即使一開始會有所掙扎但最終仍會妥協。

面對網絡問政事件,網絡新聞評論應該致力于通過輿論促進法律和制度的完善來推進政治民主化,諸如“表哥事件”恐怕只有加快推進官員財產申報制度建設,將官員的收入和消費都“曬”在陽光下,才能產生真正的反腐威懾力。另一方面,網絡新聞評論要在在堅持“新聞真實性”的原則下致力于營造一個和諧的輿論壞境,抵制網絡暴民的出現。

參考文獻:

[1]李金兆,董亮.網絡問政與政府門戶網站發展[J].實踐與應用,2010(3).

[2]羅實 楊俊君.哈貝馬斯“公共領域”理論視域下的網絡新聞評論——以新浪網評論頻道“新浪評論”為例[J].新聞知識,2011(8):87

[3]菅海霞 潘春雨.網絡新聞評論”彰顯巨大輿論力量[J].內蒙古電大學刊.2010(5):64

[4]田大憲.網絡新聞評論的結構性矛盾與消解[J].今傳媒,2006(6).

[5]李良榮.新聞學導論[M].高等教育出版社,2006:47.

[6]宋依吟 張芳圓.對新聞評論輿論監督作用的實證研究——以《廣州日報》、《羊城晚報》、《南方都市報》為例[J].新聞世界,185.

[7]王水興.網絡問政:本質、意義及實現途徑[J].廉政文化研究,2010(2).

[8]張亞勇.試論網絡政治參與的無序性及其規范[J].求實,2007(12).

(作者單位:中南財經政法大學新聞與文化傳播學院)