簡單教數學的三種策略

葉建云

簡單教數學是一種教學思想,是一種教學方式,更是一種教學策略。

一、簡約而有效的課堂

在課堂教學中,需要我們通過科學、有序、簡約的教學活動,讓知識背景、智力水平、個性品質等有所差異的學生真正在學習中“人人都能獲得良好的數學教育”,實現“不同的人在數學上得到不同的發展”。

1.時間不浪費。一節課的時間只有短短40分鐘,每一分鐘都是非常寶貴的。我們追求簡單教數學,一定要有非常強的時間觀念,努力做到:不該浪費的時間,一分鐘都不能浪費;探究所需要的,則一定要給足時間。

2.主線要明晰。好課如歌,需要主旋律;好課如河,需要主渠道。我們每一節數學課,都要有明晰的教學主線,即教學的主干脈絡。就像“9加幾”與“8加幾”中的“湊十法”,平行四邊形、三角形、梯形等平面圖形面積計算學習中的“轉化法”,都屬于這樣的教學主線。有時,一節課的教學主線可能不止一條,教師要學會科學處理。例如,“體積與容積”(北師大版五下),要學習的知識點有兩個:一個是“體積”,一個是“容積”。教學時,我們采用一明一暗(或一主一輔)來處理:教師重點組織好“體積”概念的教學,而“容積”的學習,則放手給予學生嘗試探索與交流的機會,收到較好的效果。在教學過程中,教師要始終抓住“主線”展開,環環相扣、層層深入,讓教學自然、流暢、生動而明快,從中實現有效的教學。

3.素材宜精選。教學如烹飪,沒有好的食材,是不可能烹飪出精妙的美食。華應龍老師教學“角的度量”時引用滑梯的“角度”;黃愛華老師在不同的地方教學“百分數的認識”時,分別引用過股票漲跌、紹興黃酒、足球比賽的控球隊時間等例子,堪稱精選教學素材的典范。

4.重點需把握。教學重點如何有效把握?要看具體的教學內容而定。李一鳴老師在指導青年教師教學“中位數與眾數”時,通過探討小灰灰的成績能否算中上水平,將教學重點放在“中位數”概念的引入上,頗具匠心。李老師還在指導另一位青年教師執教“什么是面積”時,全面放手,讓學生用自己喜歡的方式自主學習、交流與展示“什么是面積”,有的學生出示一幅中國地圖,先用手描出地圖邊沿,指出“這是周長”,又用手在地圖里面涂顏色并指出“這是面積”,多好!這樣的教學,重點的把握已在其中。

5.難點求突破。誰都知道,教學要突破難點,可在具體的教學中如何突破呢?請看王棟昌老師教學“相交與垂直”(北師大版四上)一課的教學片段。

師:兩條直線相交有幾種情況呢?請同學們用兩支鉛筆當作兩條直線擺一擺,并把兩條直線相交的各種情況畫在課堂練習本上。沒聽清楚要求的同學可以看屏幕。(課件要求:擺一擺、畫一畫,用兩支鉛筆分別代表兩條直線,擺出各種相交的情況,并在課堂練習本上畫出來)

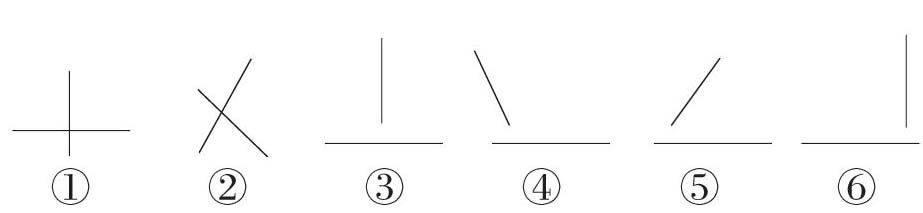

學生各自比劃一段時間后,教師請幾位同學到講臺前把相交的不同情況用鉛筆擺給其他學生看,之后教師出示相交的六種情況如下圖所示。

師:老師根據剛才同學們說到的幾種情況,畫了六種相交圖給大家看,仔細觀察,你畫的有幾種與老師畫的是一樣的?

生:(略)。

師:請同學們把這六種相交情況按照一定的標準進行分類,看看可以分成幾類?

……

鉛筆是學生最為熟悉的學習用品。王老師用兩支鉛筆,便開啟了全新視界的探索之旅,突破了教學難點:學生在用兩支鉛筆“擺一擺、畫一畫”的過程中,就是在尋找、發現兩條直線相交的各種可能的過程。王老師巧用的這一資源簡潔、實用,方法指導得當——用課件提醒學生“用兩支鉛筆分別代表兩條直線,擺出各種相交的情況,并在課堂練習本上分別畫出來”,學生較快地發現了相交的不同情況。在這基礎上,教師接著出示相交的六種代表性情況,“請同學們把這六種相交情況按照一定的標準進行分類,看看可以分成幾類”,學生結合自己的想法展開“分類”的探索,教學水到渠成。

二、理性把握

教育是什么?數學教育的最終目標是什么?美國教育家M.克萊因認為:“在最廣泛的意義上說,數學是一種精神,一種理性的精神”,數學教育是“教育人們去進行抽象的推理和激發人們對理想與美的追求”。這種“抽象的推理”在早期階段往往是從人們的生活與社會現實素材中聯結與提煉而成的。英國著名教育家洛克在《教育漫話》中指出:“導師應該記住,他的工作不是要把世上可以知道的東西全部教給學生,而在于使學生愛好知識、尊重知識;在使學生采用正當的方法去求知,去改進他自己;通過創造性的方法經歷發現的過程,這是學習中最有價值的東西。”

在教學減法簡便算法時(一個數減接近整百數的簡便算法),形如算式“300-198”,許多學生會出現“300-198=300-200-2=100-2=98”這樣的錯誤,教學效果不太理想。后來,筆者創設了這樣的體驗情境:“葉老師的孩子長大了,想買一部童車,老師看中了某某商場(在學校附近,學生也比較熟悉)的這輛童車(展示童車圖片,并顯出價格:198元)。葉老師口袋里沒有零錢,只有300元整,怎么辦?”學生們開始出招了,有的說:“老師,沒有零錢沒關系,您就直接給售貨員300元錢讓找就行了。”有的說:“老師,不用給售貨員那么多,給他200元,讓他找你2元錢就可以了。”“那老師買童車后還剩多少錢呢?”筆者順水推舟,讓學生進行模擬現場買賣,共同分析其中的數學道理。筆者還和學生共同還原、分析“300-198=300-200-2=100-2=98”的錯誤情境——買一部198元的童車,先給售貨員200元,再給售貨員2元。學生們在笑聲中掌握知識,學習效果較好。“買”了一部童車,就讓學生理解了這類易混易錯的知識,這或許就是理性與智慧的魅力吧!

三、適度訓練

近來,好像很少有人再提“訓練”“練習”之類的字眼了,似乎一提這些字眼,就會與應試教育、落后的教育理念掛鉤。邱學華老師曾提出:“教師控制講話時間,多留練習時間”“及時反饋糾正,練習當堂處理”。我覺得,這些理念永遠也不會過時!任何知識與技能,經歷過適度的訓練,肯定會掌握得牢固些,肯定會不容易遺忘,這是常識。我們追求簡單教數學,提倡在教學過程中,重視在課堂中引導學生適度訓練(包括課堂練習),精選訓練素材,適當完成一些基礎題(與例題難度相仿)、提高題(一題多練、一題多變、一題多解、多題比較、多題相融)和創新題(有一定的難度,要讓學優生吃得飽)。

這里特別需要指出的是,一個學生的計算能力掌握情況,是學生今后進一步學習數學的重要技能與基礎。筆者曾經對近百位初中教師做過一個“關于當前小學生數學能力缺失問題的調查”,其中,83%的教師認為學生小學畢業時計算能力不過關,75%的教師認為學生不懂得做筆記。這些,值得我們小學數學教師思考。其實,小學生計算能力的培養,是最需要進行適度訓練的。例如,小學低年級,可以重點訓練20以內的進(退)位加(減)法、表內乘(除)法。又如,小學高年級,學生應當熟悉、甚至熟記分母在100以內常用的分數與小數的互化等。

(作者單位:廣東省深圳市寶安區官田學校)