構建平臺,讓學生主動學習

吳飛霞

摘 要:學生的數學學習是一個生動、活潑、主動而富有個性的過程。教師應善于構建有效的學習平臺,激發學生動手實踐、自主探索、合作交流、解決問題的欲望,引導學生主動地學習,讓學生真正成為學習的主人。

關鍵詞:構建;平臺;引導;學習

托爾斯泰說過:“成功的教學所需要的不是強制,而是激發學生的興趣。”興趣是學生最好的老師,它是學生學習活動賴以產生、持續和強化的最切實的動力源泉。因此,我認為在數學教學中,教師要結合教材特點,依據小學生心理特征,構建各種平臺,激發學生學習興趣。

一、抓住情境,讓學生主動學習

“學起于思,思源于疑。”有疑才能啟發學生的求知欲望,使學生的思維處于主動、積極、愉快地獲取知識的積極狀態,喚起他們的學習興趣,而學生對數學課的興趣,直接影響他們的學習效果。作為教師,要根據學生的心理特點和學科的知識特點,采取恰當的方法創設情境,引發出求知欲,從而積極地探索研究新知識。

例如,在教學“除數是小數的小數除法”這一課時,教師一開始就告訴學生:我們今天的主要任務是“幫小數點搬家”。一石激起千層浪,學生一聽說這個任務頓時感到非常吃驚,產生了一系列的疑問:“我們為什么要幫小數點搬家?”“小數點為什么要搬家?”“小數點怎么搬家?”“小數點要搬到哪兒去?”等等。通過問題情境的創設,自然激發了學生探究新知的興趣,從而把學生推向學習主人的位置。教師開展數學課堂教學的主要任務之一,就是要創設問題情境。這情境既要與學生生活環境、知識背景密切相關,又要能激起學生的學習興趣。此外,教師還要設計好利用這一情境的程序,讓學生在這一程序中開展觀察、操作、猜測、交流、反思等活動,并在活動中逐步體會數學知識的產生、形成與發展過程,獲得積極的情感體驗,感受數學的力量,同時掌握相應的基礎知識與基本技能。

對于這一教學要求,《義務教育數學課程標準》在“課程實施建議”的教學建議中,就義務教育1~9年級的三個學段分別列舉了典型的教例。例如,在教學《面積和面積單位》一課時,其中有下面三個環:

A.通過教師和學生開展將兩個大小差異較大的長方形涂上顏色的比賽(讓學生先選),接著讓學生分析教師輸的原因,從而使學生理解什么是面積。

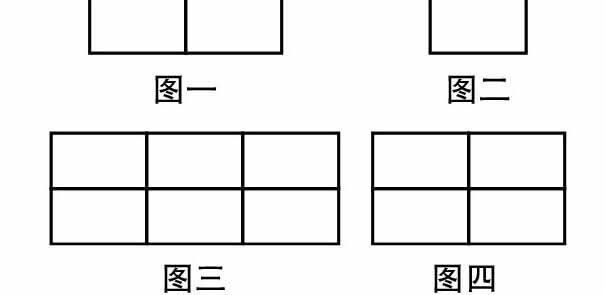

B.教師先后出示圖一至圖四:

要求學生猜想圖一與圖二、圖三與圖四中哪個圖形的面積大,并說出自己的思考過程。讓學生感悟用數方格的方法比較面積時,方格一樣大的必要性,自然而然地引進面積單位。

C.要求學生在傳統學具釘子板上圍出面積是8平方厘米的圖

形,學生圍出的圖形可謂五花八門,有效地達到了鞏固知識的作用。

在這三個環節的教學中,教師為學生創造了一種非常寬松而愉悅的教學氛圍,學生的學習變成了參與一種活動,經歷一個過程,獲得一種體驗。

二、大膽猜想,讓學生主動學習

猜想是人們在揭示問題實質、探索客觀規律、尋找命題結論時,憑借自己的想象進行估計、推測的一種思維方式。在教學中,教師讓學生借助已有的經驗進行猜想,猜一猜解決問題的方法以及看看課題猜猜學習的目標。這樣,可以使學生在教師指導的作用下,學習的思維有方向,探索有目標,充分調動了學生學習的積極性。

例如,在教學“圓面積的應用”時,可出示:“用兩根同樣長的鐵絲分別圍成一個正方形和一個圓,所圍成圖形的面積哪個大?”教師可先讓學生大膽猜想:有的說正方形的面積大,有的說圓的面積大,有的說一樣大,樂趣濃濃,然后請他們各自想辦法驗證自己的判斷是否正確。這樣由猜想到驗證的教學過程,就是學生研究問題與探索問題的過程,也使學生感到從猜想到驗證這一成功的精神體驗,激發了學生自主探究的靈感和創造欲望。

三、借助討論,讓學生主動學習

課堂上的討論,是思維的最好媒介,它可以形成教師與學生、學生與學生間廣泛的信息交流。在交流中,學生可以表現自我,交換思考所得,體驗獨立思考的樂趣。因此,在教學中,教師要不失時機地引導學生開展課堂討論。

例如,在教學數學第十冊“能被3整除的數的特征”時,先提出“能被2,5整除的數的特征是什么”,當學生很輕松地回答后,教師再問:“能被3整除的數的特征是否也有類似的規律呢?”讓學生就此問題展開討論。有的學生受前者的影響認為:“個位是3,6,9的數能被3整除。”而有的學生則舉出反例說明:“像43,59,76等都不能被3整除,顯然這不是能被3整除的數的特征。”這時,教師適時加以引導,憑借已有知識提出一些是3的倍數的數,然后確定其中的一個數,調換這個數各數位上的數字。如,123交換位置得321,312,213,231,132,讓學生檢驗、討論交換后的各數是不是3的倍數。學生經過檢驗、討論,驚奇地發現它們仍是3的倍數。從而學生猜想:能被3整除的數與其每個數字所在的數位無關。“那么,怎樣去驗證呢?這里有什么奧秘呢?”學生積極思考起來。急于想找到答案的好奇心,使其產生了躍躍欲試的主體探索意識,教師在這時展開新課教學,教學效果會更佳。

四、張揚個性,讓學生主動學習

開放對應于封閉,生成對應于預設。教學是預設與生成、封閉與開放的矛盾統一體。只有實施開放,才有可能搞活。

如,在教學“兩位數加一位數(進位加法)”時,可以創設一個到超市的情境,隨著課件的生動展示,大屏幕上呈現出琳瑯滿目的商品,學生如同身臨其境,極大調動了學生的參與熱情。隨著畫面的推移,教師又出示問題:“你可以買兩件商品,一種是10元以上的,一種是10元以下的,你準備怎么買?要求一共花多少錢,怎樣列式?”這是一個開放性的問題,學生可以根據自己的喜好,選擇合乎要求的兩件商品,同時也列出了各種各樣的算式。接著,教師再讓學生對所列出的算式進行分類,一類是已學過的不進位加法,一類是未學過的進位加法,對于學過的,教師讓學生獨立解答,未學過的,可以讓小組合作進行嘗試計算。通過這一情境的創設,大大突破了原教材的處理局限,讓學生在開放的學習材料中自主充分地發展。

五、反思評價,讓學生主動學習

在對學生學習過程的評價中,教師采用多元性和形式多樣的評價方式。根據班級學生數量多的特點,采用的評價方法有:教師課堂觀察及時評價、同伴間的互相評價、學生成長記錄袋、小測查、二次評價、家長參與評價。教師能及時對自己的課堂教學在學生課堂教學中的情意過程、學生在數學學習中的認知過程、教師的因材施教這三方面進行評價,并做好課后反思,積極調整和改進自己教學。

例如,教師要注重引導學生進行回顧與反思,引導學生回顧“最喜歡的一節數學課……”“最滿意的一次數學作業……”“我的數學日記”“還要努力的是……”回答:“你今天學到了什么?這節課你最滿意的是什么?不足是什么?”讓學生收集自己的學習資料,反思自己的優點與不足,設計富有兒童情趣且易操作的評價表促進學生總結與反思。

總之,在小學數學教學中,教師應該積極創設各種平臺,最大限度地調動學生學習的積極性和主動性,讓學生在生機盎然的數學課堂中生動、活潑、有個性地學習、發展。

參考文獻:

[1]朱慕菊.走進新課程.北京師范大學出版社,2002-06.

[2]朱才龍.努力創設教學情景激勵學生自主學習.小學教學設計,2003(6).

[3]彭展聲.新課程標準下的數學課堂教學.小學教學設計,2004(2).

(作者單位 福建省福州市臺江區實驗小學)