數字出版沖擊下臺灣印刷產業經營關鍵能耐研究

王念祖 李常慶 隋鑫

[摘要]本研究希望透過“層級分析法”,對臺灣印刷產業經營的關鍵成功能耐進行探討。研究結果發現,“新產品開發”“客制化服務”“企業形象營銷能力”“商品符號化能力”“產品設計力”“整體資源整合的能力”“組織創新執行力”與“技術創新力”八項能力是印刷產業面臨數字出版挑戰時最需具備的“關鍵能耐”,臺灣印刷業者必須格外重視這些能力,并不斷精進,方能在數字化趨勢中獲得更好的生存發展契機。

[關鍵詞] 數字出版;印刷產業;層次分析法;組織能耐;關鍵成功能耐

[作者簡介] 王念祖,北京大學信息管理系博士研究生;李常慶,北京大學信息管理系教授、博導;隋鑫,中國人民大學信息資源管理學院博士研究生。

早在20世紀,臺灣的印刷產業便由成熟期邁入了衰退期,近年來更由于數字出版的勃興,使得市場對印刷品的需求大幅下降。在此環境下,臺灣印刷業者除要面對消費者因文化涵養提升而對產品質量要求提高外,還必須被迫接受利潤微薄的現實。

為了應對微利化時代,臺灣少數印刷廠以合版印刷、采用價格戰成功地闖出了一片天。然而削價競爭的結果,不免使得其他未能搭上合版印刷這趟“低價列車”的后進者感到進退失據。據此,提升產品的功能性與質感,朝服務多元化的高附加值路線發展勢在必行。本研究希望透過“層級分析法”對臺灣印刷產業經營的關鍵成功能耐進行探討,為兩岸印刷產業界覓得一些參照指標。

一、前人研究成果

近年來,有關“組織能耐”的探討,主要分成“組織能耐”的概念與“組織能耐”的衡量方式兩個方向,本研究的整理分析如下:

1.“組織能耐”的意義

“能耐”跟“能力”兩個詞匯的涵義相當接近,臺灣的學術界為了凸顯組織層次的能力而用“組織能耐”一詞專述之。Quinn針對企業價值的研究中指出,企業真正的價值并非全部來自實體資產,而是其主要的“組織能耐”(Organizational Capability)[1]。Grant則是對“組織能耐”的成因提出解釋,指出“組織能耐”乃是由企業握有的資源而來,并依此將“組織能耐”定義為凡借由資源的運用而達成某項工作,并具備競爭優勢之組織能力即可稱為“組織能耐”[2]。Teece則從“組織能耐”的形成過程作為切入點,進而指出企業欲創造某項特定的“組織能耐”時,往往同時需要借由掌握數種核心資源才能達成[3]。Hamel & Prahalad提出“組織能耐”為競爭優勢的來源,并將其定義為組織內的集體學習,特別是指協調生產技術與整合多重技術領域的能力[4]。

Dosi在Hamel & Prahalad所提出的“組織能耐”概念基礎上,進一步指出“組織能耐”是一種在“科技技術、整體資產”等方面,制造出與競爭對手差異化的特殊能力[5]。Barney則認為,所有能使企業執行策略以改進其效率與效能的資產、能力、公司特質、信息及知識等均屬于“組織能耐”[6]。Hill & Jones指出“組織能耐”是指創造價值的技巧和能力,可使企業擁有較好的效率、創新、質量或顧客響應。因此,若能正確地結合“組織能耐”,有助于公司未來的成長,其主要能力來自于組織資源和運用資源的潛力[7]。齊德彰指出,“組織能耐”是指企業在無需建立結構性競爭優勢前提下,只要在少數專業知識或關鍵技能領域上取得領先地位,就可超越競爭者并成為市場競爭贏家的能力[8]。

綜上所述,本研究將“組織能耐”視為是組織內部多重技術的整合,是一種可以創造顧客核心價值、優于競爭者且與競爭者差異性及可以應用于多種產品與服務的能力。換句話說,“組織能耐”即為一個公司創造價值競爭優勢來源。

2.“組織能耐”的衡量指標

Long & Vickers將“組織能耐”區分為門檻能力、重要性能力及未來性能力[10]。Hamel & Heene將“組織能耐”分成市場傾向能力、產品整合能力及功能相關能力[9];Lado & Wilson將“組織能耐”,分為①管理能力;②投入基礎能力; ③轉換能力;④產出基礎能力[11]。而McGrath則以目標達成情況來衡量“組織能耐” [12]。Branzei歸納先前學者的研究,提出“組織能耐”包括:①絕佳技術know how;②可信賴的制程;③與外部的緊密關系[13]。Ritter綜合上述討論,整理出衡量“組織能耐”程度的四大衡量指標,其分別為:①內部資源的可得性;②人力資源管理的網絡導向;③溝通結構的整合;④企業文化的開放性[14]。

眾所周知,在實踐利益最大化的過程中,往往因產業本身特性,導致其“組織能耐”產生差異。然而經由上述的文獻整理,可以確認的是 “組織能耐”是一個“整合性能力”,亦即對所有廠商而言,有一個共同的前提是:“組織能耐”必須能為顧客創造價值,而此價值高低即代表廠商競爭優勢的強弱。因此,本研究認為,透過對臺灣出版產業的產業環境、信息科技的變化、管理上的整合能力及核心資產等方面綜合思考后所歸納整理出來的 “組織能耐”,即為“關鍵能耐”,其不但可以成為臺灣印刷產業的參照指標,對大陸印刷產業也應有一定的借鑒作用。

二、研究方法與架構

1. 研究方法

本研究主要使用層級分析法(Analytical Hierarchy Process, AHP),層次分析法為1971年匹茲堡大學教授Saaty所發展出來的方法,該方法主要應用在不確定情況下及具有多個評估準則的決策問題上。AHP 法理論簡單又具實用性;因此,自發展以來,已被各領域學者普遍使用,特別是應用在規劃、預測、判斷、資源分配及投資組合試算等方面,都有不錯的效果[15]。

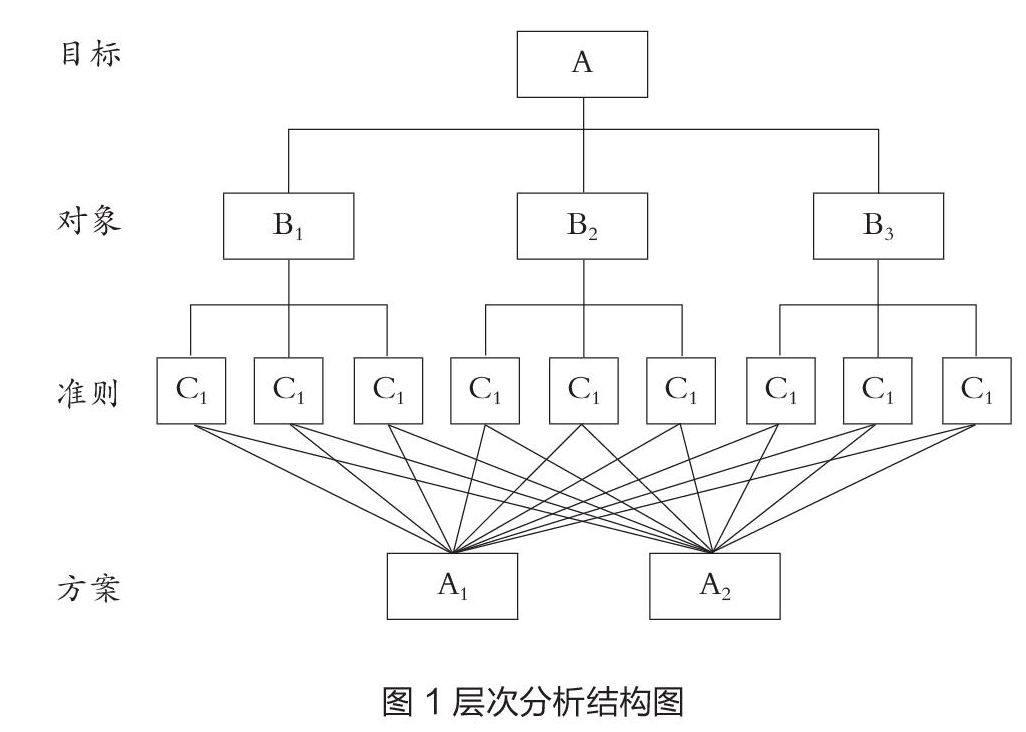

AHP的具體操作步驟,分為“問題描述、建立層次關系、 建立各層次之成對比較矩陣、計算權重”與“一致性分析”五個階段。在進行問題描述階段中,對于問題所處的系統應該盡量詳加了解分析,將可能影響問題的要素納入問題中,且要注意要素間的相互關系與獨立關系;在建立層次階段,必須決定問題的目標以及總目標的各項指針、決定各指標的評估準則及列入考慮的替代方案。其評估準則以及方案的產生可以透過文獻分析、專家訪談或是腦力激蕩法得到評估準則集合以及替代方案集合,而各個集合,依準則特性加以分類,其層次結構如圖1所示。

圖1 層次分析結構圖

在建立各層次比較矩陣的階段,決策者首先設計問卷,在問卷中,針對每個準則屬性設計,以兩兩相比的方式,在1~9尺度下讓相關領域專家填寫,根據問卷調查所得到的結果,可建立各層級成對比較的矩陣;接著再由成對比較矩陣中的特征向量,來求取準則間的相對權重;最后,在“一致性分析”這個階段,以一致性指標(Consistence Index, CI)與一致性比例(Consistence Ratio, CR)來比較矩陣的一致性。在一致性指標方面,當CI=0 表示前后判斷完全具一致性,而CI>0 則表示前后判斷不一致,一般認為CI< 0.1為可容許的偏誤;在一致性比率方面若CR<0.1時,則矩陣的一致性程度使人滿意。

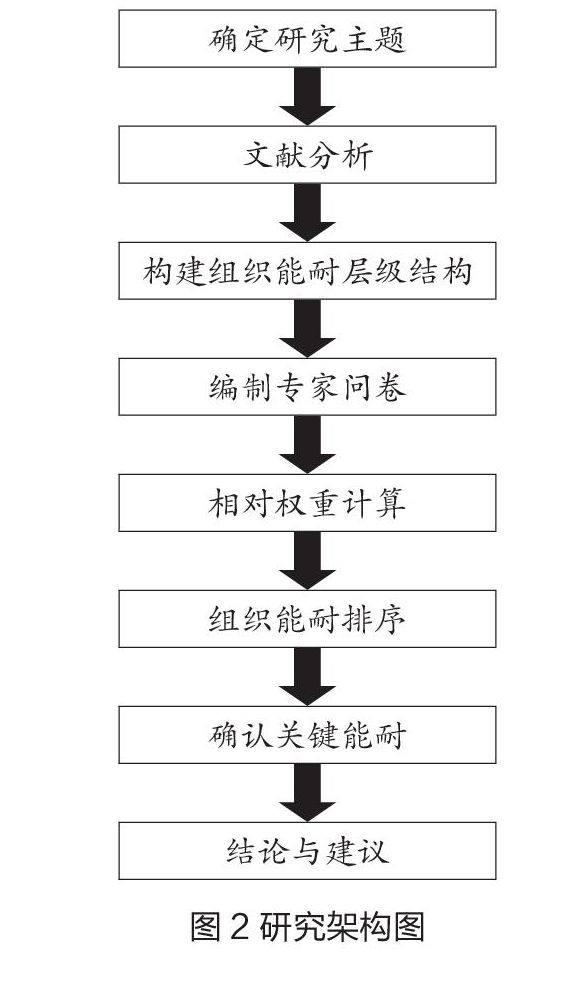

2. 研究架構

在研究架構上,本研究首先借由文獻分析以取得臺灣印刷產業面對數字出版沖擊所必須具備的“組織能耐”及其層次結構;其次設計專家問卷;再次發放、回收問卷,并利用層級分析法做出相對權重分析,并建構 “組織能耐”排序;最后再分析歸納上述結果得出臺灣印刷產業面對數字出版沖擊所應具備的關鍵能耐,并提出相關建議。本研究架構見下圖2。

三、臺灣印刷產業經營關鍵能耐分析

1. 臺灣印刷產業經營關鍵能耐

一直以來,印刷在出版產業中擔當的都是重要角色,但電子書的出現,首先便撇除了印刷這一項;數字出版的勃興勢必對印刷產業造成沖擊。據此,本研究主要探究臺灣傳統印刷產業在面臨數字出版沖擊時,如何找出經營成功關鍵能耐。在經過文獻分析后,將提升印刷產業營運契機的經營關鍵能耐歸納為四項,其分別為:

(1)企劃設計能耐

隨著消費者文化涵養提升,導致對印刷產品質量要求增高,企劃設計能耐能結合客戶需求設計開發新產品,整合專業能力制造優質且生命力豐富的精致商品,提升客戶形象。引領傳統印刷產業轉向服務多元化的高附加值路線,故為臺灣印刷產業經營的關鍵能耐。

(2)生產系統能耐

為了應對數字出版沖擊,簡化印刷流程、縮短供貨時間,如何運用ERP (Enterprise Resource Planning)企業資源計劃,實施高效率的生產系統質量控制,建立每個生產單位的溝通橋梁達到先進的網絡化印刷流程,勢必成為臺灣印刷產業經營的關鍵能耐。

(3)客源開發能耐

臺灣印刷產業是否具備敏銳的嗅覺,除躋身周邊文化產業外,更須從周邊文化產業中,開發不同客源,以產生利潤之能耐。因此,除運用專業知識服務客戶,與客戶建立一種和善有禮的關系,增強公司的業務工作外,更應具備建立服務平臺以開拓更多客源的能耐。

(4)管理精進能耐

彼得圣吉在《第五項修練》中指出,企業能否長久經營與內部是否能持續學習有重大關系。依據組織行為學,幫助企業內部推行學習與改變,促進企業進步與成員成長,以達成企業整體目標的能耐,亦為臺灣印刷產業經營的關鍵能耐。

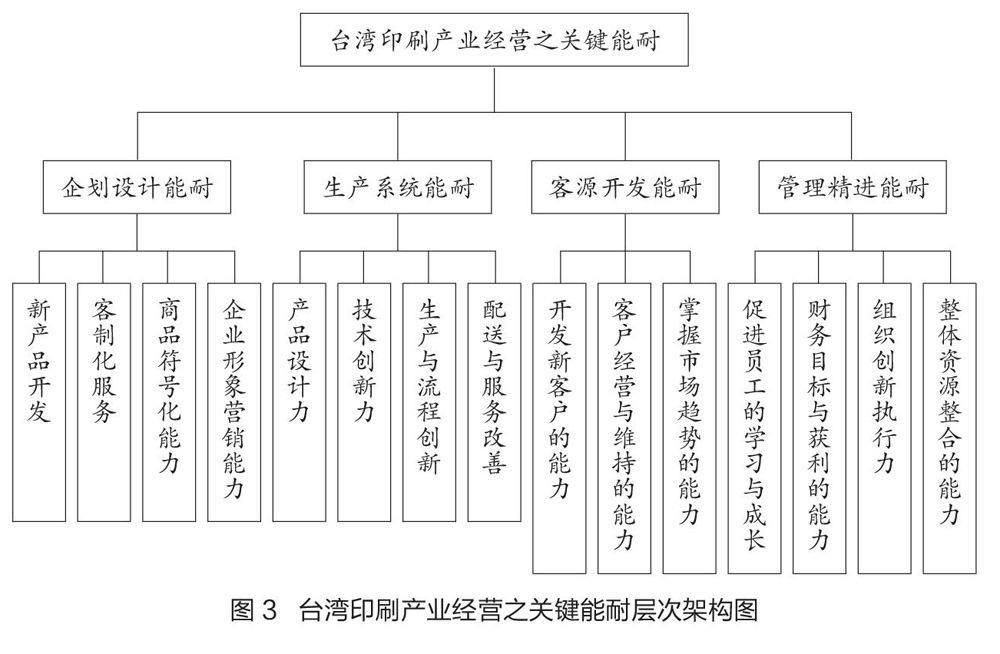

2. 構建臺灣印刷產業經營關鍵能耐層次結構

本研究原設定采用兩個層次來探討臺灣印刷產業經營的關鍵能耐。其中以第一層為主體,延伸出第二層,共兩層次的分析方式,如圖3所示。

3. 臺灣印刷產業經營關鍵能耐權重分析

本研究于2013年4月至5月,總共發放40份AHP專家問卷,實際回收有效問卷35份;在AHP專家問卷分析工具方面,本研究系采用Expert Choice 2000決策支持軟件進行分析。首先,本研究將針對所回收的AHP專家問卷進行一致性指標及一致性比率的檢定,以一致性指標:CI< 0.1與一致性比率:CR< 0.1為篩檢原則。

(1)企劃設計能耐為最重要的關鍵能耐

根據統計結果,在臺灣印刷產業經營關鍵能耐的第一層次中,重要性依順序排列為“企劃設計能耐”權重值0.567、“管理精進能耐”權重值0.176、“生產系統能耐”權重值0.140、“客源開發能耐”權重值0.117,顯示企劃設計能耐是第一重要的能耐,見表1。

(2)臺灣印刷產業亟待轉型

在第二層次中,顯示出較重要的前8項排名依序為“新產品開發”整體權重值0.194、“客制化服務”整體權重值0.137、“企業形象營銷能力”整體權重值0.132、“商品符號化能力”整體權重值0.104、“產品設計力”整體權重值0.056、“整體資源整合的能力”整體權重值0.054、“組織創新執行力”整體權重值0.053、“技術創新力”整體權重值0.044,如表2。

表2中前4項排名都屬于第一層次中企劃設計能耐,再一次證明臺灣印刷產業經營關鍵能耐為企劃設計,接著依排序觀察到,公司組織必須善用資源整合的能力,而為應對消費者需求改變快速,需要不斷地創新與策略執行力,讓生產部門能順利產出優質的產品滿足客戶需求,顯示在數字出版的沖擊下,臺灣印刷產業若要永續經營,勢必要從生產導向為主的“第二產業”轉型為以消費者導向為主的“第三產業”。

(3)精益求精是臺灣印刷產業的唯一出路

在數字化沖擊下,無版印刷已經問世。印刷數字化瞬息萬變,誰也無法保證今天采用的設備、流程、觀念,到明天是否依然適用。而新的環境呼喚新的工作流程,而新工作流程勢必牽動資源的整合與人力素質的提升,稍有不慎就會被時代淘汰,所以印刷業者唯有嚴陣以待,精益求精,才是生存的唯一出路。

四、結語

本研究的研究結果指出:“企劃設計能耐”是現階段臺灣印刷產業首先應該具備的關鍵能耐,其背后昭示了臺灣印刷產業應該從以產品導向為主的“第二產業”向以消費者為主的“第三產業” 轉型;而產業在這樣的發展趨勢中,無論是設計、生產還是客戶服務能力都要不斷地調整并提升,這樣才有能力應對產業轉型、發展的挑戰,從而掌握先機。這一點可從“管理精進能耐”排名第二得到證明。

總的來說,面對因特網普及、數字時代來臨,印刷業者必須重新定位,善用因特網并且多樣化地設計產品,擴大服務對象,將產業從“以復制為核心”轉向以“傳遞信息為核心”,方是永久生存之道。

[1] Quinn, J. B., The Intelligent Enterprise an New Paradigm [J]. Academy of Management Executive, 1992, 6 (4):2-21.

[2] Grant, R. M., The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implication for Strategy Formulation [J]. California Management Review, 1991, 33 (3):114-135.

[3] Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., Dynamic Capabilities and Strategic Management [J]. Strategic Management Journal,1997,8(7):509-533.

[4]Hamel, G. & Prahalad, C. K., The Core Competence of Corporation [J]. Harvard Business Review, 1990, 68 (3): 79-91.

[5] Dosi, G., Giannetti, R. & Toninelli, P. A., Technology and the Enterprise in a Historical Perspective[J]. Oxford University Press, Oxford , 1992.

[6]Barney, J. B., Organizational culture : Can it be a source of sustained competitive advantage? [J]. Academy of Management Review,1986, 11(3):656-665.

[7] Hill, C. W. L. & Jones, G. R., Strategic Management Theory: An Integrated Approach [M]. Houghton Mifflin, Boston., 1998.

[8]齊德彰. 人力資源管理―理論與實務[M]. 臺北:三民書局股份有限公司,1999.

[9] Hamel, G. & Heene, J., Competence-Based Competition [M]. John Wiley, New York., 1994.

[10]Long, C. & Vickers-Koch, M., Using Core Capabilities to Create Competitive Advantage [J]. Harvard Business Review, 1991:23-31.

[11] Lado, A. A. & Wilson, M. C., Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competence-Based Perspective [J]. Academy of Management Review, 1994,19 (4):699-727.

[12] McGraw, P., Influences on HRM practices in MNCs: A qualitative study in the Australian context [J]. International Journal of Manpower, 2004,25:535-546.

[13] Branzei, O., & Vertinsky, I., Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs [J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21: 75-105.

[14]Ritter, T., The Networking Company: Antecedents for Coping with Relationships and Network Effectively [J], Industrial Marketing Management, 1999, 28:467-479.

[15]曾國雄,鄧振源,層級分析法(AHP)的內涵特性與應用[J]. 統計學報,1989,27(6):13707-13724.