模式識別原理課程改革與實踐

曲強 王立東 陳雪波

摘 要:模式識別原理是控制科學與工程學科的一門專業主干課程。本文在簡介模式識別原理課程的基礎上,結合教學科研型大學的特點和培養目標,構建了模式識別原理課程的課程體系,提出模塊化、分級教學方法,并應用于模式識別原理課程教學中。實踐證明了該方法的可行性和有效性。

關鍵詞:模式識別原理 課程體系 模塊化教學

中圖分類號:TP 273 文獻標識碼:A 文章編號:1673-9795(2014)04(a)-0037-02

隨著研究生教育規模的不斷擴大使得生源更加多樣化,學生的學習背景不同,工作經歷不同。應屆畢業生理論知識扎實,但缺乏實踐經驗和動手操作能力,而具有實踐工作經驗的學生可能理論知識欠缺,從而導致他們求學目的不同,對知識的理解和要求不同[1~2]。

如何構造適應具有不同基礎研究生的課程體系,如何滿足研究生對知識的不同需求,采用什么樣的教學方法和方式,如何安排教學內容,這些問題都亟待解決。為此,課題組以模式識別原理這門課程為基礎,采取模塊化、分級教學理念構建課程體系,驗證教學效果和對研究生素質培養的積極推動作用。教學實踐證明,這一教學思想極大地激發了學生的學習興趣,提高了學生的學習能力。

1 課程體系的構建

模式識別原理是我校“控制理論與控制工程、檢測技術與自動裝置、系統工程、模式識別與智能系統、導航、制導與控制”等學科的專業主干課程,通過該課程的學習可以使學生掌握模式識別的基本理論與方法,培養學生利用模式識別方法、運用技能解決本專業及相關領域實際問題的能力,為將來繼續深入學習或進行科學研究打下堅實的基礎。

根據我校的定位及生源的具體情況,構建該課程的課程體系。將該課程整個教學活動分為理論教學、實踐教學和考核三個部分。這三個部分相互作用、相互影響,經過合理的整合,既體現了課程的理論性,又強調了課程的應用性和實踐性的特點。

1.1 理論教學部分

理論教學部分包含兩個模塊,即基本理論模塊和前沿熱點模塊。前者體現課程的基礎性和系統性,是教學的核心內容;而后者則反映該課程與學科前沿性和發展性的關聯,是開闊研究生眼界和培養研究生創新能力的基礎。針對不同的模塊采用不同的教學方法,基本理論模塊以講授與自學模式組織教學,其思想是把課程所要講授的主要內容劃分成若干個學習模塊,在一定的理論和工程背景下,主講教師傳授課程要點,啟發研究生自學。而針對前沿熱點模塊則由教師結合學科前沿熱點提出科學問題,研究生組成3~5人不等的學習研究小組,利用課余時間查閱文獻資料、討論研究并根據課程內容提出解決問題的思路和方法。

1.2 實踐教學部分

實踐教學部分結合手寫數字識別這個實例展開教學,鼓勵學生采用不同方法解決該問題、鼓勵研究生組建學習研究小組,設計實現算法,從而不斷地提高研究生的編程能力和解決實際問題的能力,以激發學生的學習興趣,提高學生的創新能力。

1.3 考核部分

考核形式與內容要與教學過程相適應,重點檢查研究生掌握基礎理論及系統專門知識的程度,把握本學科理論發展方向,提高應用所學理論、方法解決實際問題的能力。為此,將考核分為基本理論考核、實踐能力考核和創新能力考核。這幾種考核分別與基本理論教學、實踐教學和前沿性熱點教學內容相對應。基本理論考核:側重考查研究生對所學課程基本概念、基本原理、基本方法的掌握程度,采用開卷或閉卷形式,安排在課程結束時進行。實踐教學考核:側重于考核研究生應用基本理論、解決實際問題的能力,其貫穿于課程的始終。根據不同階段,教師給出相應的題目,明確具體要求,由研究生利用課余時間完成,通過網絡提交設計結果。創新能力考核:結合學生自身的興趣及導師的研究方向,利用所學的基本理論知識,獨立或組成研究小組完成一項題目自擬的研究課題并撰寫階段性學術報告或小論文,要求在課程結束后兩個月內通過網絡提交。

2 教學手段的優化

在完善課程體系的基礎上,不斷地改進教學手段和教學方法,不斷地提高學生自主學能力、編程能力、解決實際問題的能力。

2.1 以模塊化教學為主線,師生互動,培養學生的綜合能力

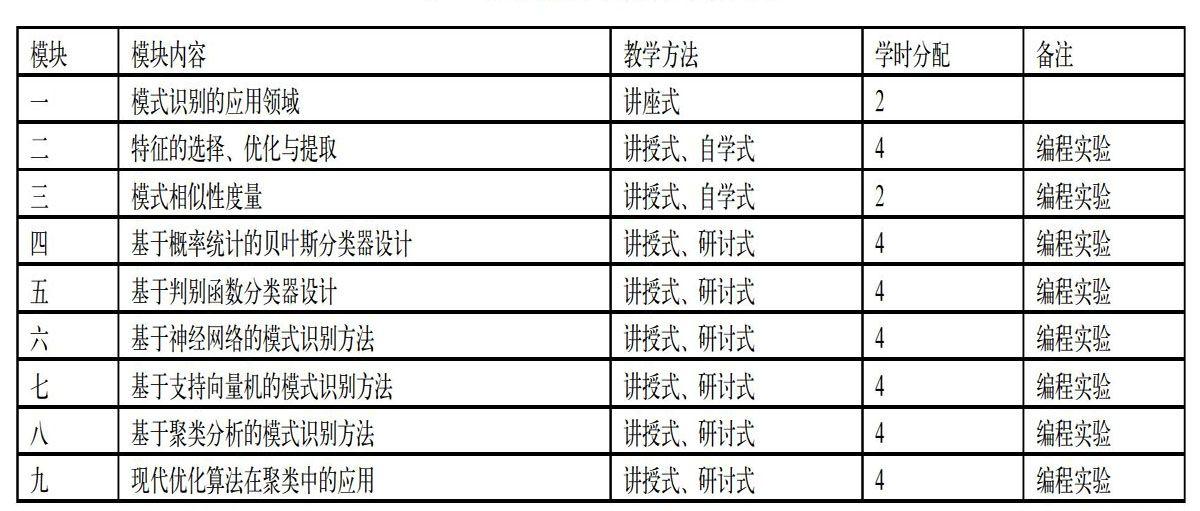

綜合考慮模式識別原理課程的教學大綱和知識結構,將該課程的主要知識點分解為九個模塊,針對不同模塊采用不同的教學方法,具體的教學模塊與教學方法如表1所示。其中,基本理論教學以教師講授、引導為主,強化學生對重要理論知識點的掌握與沉淀;前沿熱點研究內容以學生分組討論為主,強化學生對理論知識的拓展能力;實踐教學以學生自主設計為主,強化學生運用知識解決實際問題的能力,激發學生的創新意識。

2.2 分層次教學貫穿課程始終

模式識別原理課程的授課對象涉及學術型碩士、專業型碩士以及工程碩士三個層次,這三個層次的學生基礎不同,對課程的要求不同,針對學生的能力和特點安排不同的研究模塊供他們選擇,充分體現學以致用的思想,激發學生學習興趣。針對學術型碩士要求他們在九個知識模塊中,至少選擇四個模塊進行深入研究,對每個模塊至少采用兩種方法實現,在仿真的基礎上,通過理論分析指出每種方法的特點;針對專業型碩士要求他們在九個知識模塊中,至少選擇三個模塊進行仿真研究,給出仿真結果并分析影響結果的因素;而針對工程碩士僅要求他們在能夠理解模式識別原理的基礎上,編程實現九個知識模塊中兩個。

3 結語

在模式識別原理課程的教學過程中,通過不斷的完善課程體系,結合模式識別原理的教學大綱建立了九個知識模塊,這九個知識模塊分別對應九種重要的模式識別方法,并利用這九種方法解決手寫字體識別這同一問題。這樣不但有利于學生比較各種方法的特點、加深對每種方法優缺點的理解,而且也可以使學生明白解決問題方法的多樣性,激發學生的學習熱情。

參考文獻

[1] 馬躍良.研究生創新教育培養的管理機制措施剖析[J].中國科教創新導刊, 2009,8:33-36.

[2] 謝剛,丁士擁,鐘孟春.淺析研究生培養過程中的基礎課程改革[J].中國科教創新導刊,2012,22:174.

[3] 戚玉濤,劉芳,焦李成.模式識別教學實踐與課程改革[J].計算機教育,2010,19:24-26.