新媒體對大學生人際交往的影響探析

黃秀娟+唐靜+李曉莉

摘要:本文從符號互動理論的視角研究新媒體出現對大學生人際交往的影響。本文采用“大學生多媒體與人際交往量表”問卷對廣州大學城十所高校的在校本科生進行研究,得出新媒體情景下大學生人際交往的五個特點,并從符號互動理論的視角對該研究結果進行了分析和討論,提出了新媒體情景下大學生人際交往合理引導的建議。

關鍵詞:新媒體;人際交往;符號互動理論一、引言

社會心理學家G·H米德于1934年提出了符號互動理論,他認為人的自我意識是在主我和客我的辯證互動中自我形成、發展和變化的,人與人之間互動的媒介是具有意義的“符號”,而各種符號(包括聲音、語言、文字、圖像等)是心靈、自我和社會三者形成、變化和作用的工具。[1]新媒體的出現使得網絡情境下的符號互動理論有了全新的意義。新媒體是指利用數字和網絡技術,通過互聯網、通信網、衛星等渠道,使用電腦、手機、數字電視機等終端,向用戶提供信息和娛樂服務的傳播形態。新媒體極大增強了媒體對人際間互動符號的傳播力和影響力。大學生好奇心強,思維活躍,是最快接受新鮮事物的群體,新媒體的出現為大學生的人際交往提供了更為寬廣的空間。大學生可以通過新媒體在虛擬網絡平臺上將代表自己的角色與狀態的符號傳播出去,以獲得其他個體對自己的態度,從而實現對自我的認知。在網絡情境下,個體之間的互動就是符號的互動,新媒體比傳統媒體所傳遞的符號形式更加多樣化,內容更加多元和立體。因此,本文將從符號互動理論的視角研究新媒體的出現對大學生人際交往的影響。

二、研究方法

1.研究對象

2013年3月-4月對廣州大學城十所高校的在校大學生進行調查,最終回收有效問卷297份。接受調查的學生中,男生比例為51%,女生比例為49%;文科學生比例為61%,理科學生比例為39%;高中期間擔任過班干部的學生比例為74%;來自城市的學生比例為76%。

2.測量工具

大學生多媒體與人際交往量表共30個項目。測量目的是要了解大學生使用新媒體途徑,使用新媒體主觀傾向以及使用新媒體效果三個方面的內容。其中,使用新媒體效果主要指使用新媒體后主觀感受是快樂還是覺得浪費時間,能否增加信息量,能否擴大交友面,能否交到知心朋友以及是否有助于情緒宣泄等幾個方面的內容。本研究量表的Cronbachs α 系數為0.85。量表的前22個項目采用Likert五級評分,主要了解大學生使用新媒體主觀傾向以及使用新媒體效果;量表的23-28這六個項目為單項選題,主要了解大學生使用新媒體途徑;量表的最后兩個項目為開放式題目,了解大學生對新媒體下人際交往的看法。

3.深入訪談

對典型被試如基本不太使用新媒體交往的學生和過于依賴新媒體交往的學生進行了深入訪談。

三、研究結果

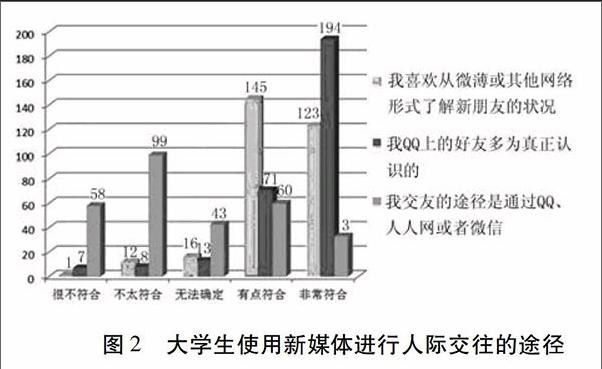

1.多數大學生使用新媒體進行交友,交往的朋友多為現實中認識的

根據研究結果(見圖1)計算得出,只有22.9%的大學生對使用新媒體的交友方式失去興趣;17.2%的大學生討厭非面對面的交友方式。也就是說,絕大多數的大學生熱衷于采用新媒體的交友方式,認為使用新媒體的確能使人際交往范圍得以擴大,但卻難以交到知心朋友。根據調查結果(見圖2)發現,90.23%的大學生喜歡利用微博或其他網絡方式了解朋友們的狀況,而且交往的朋友大多為現實中真正認識的。綜上所述,絕大多數大學生對于使用新媒體的交友方式持支持態度,并且人際交往的對象大多為現實中認識的,而非不認識的陌生人。

圖1大學生對使用新媒體進行人際交往的態度圖2大學生使用新媒體進行人際交往的途徑

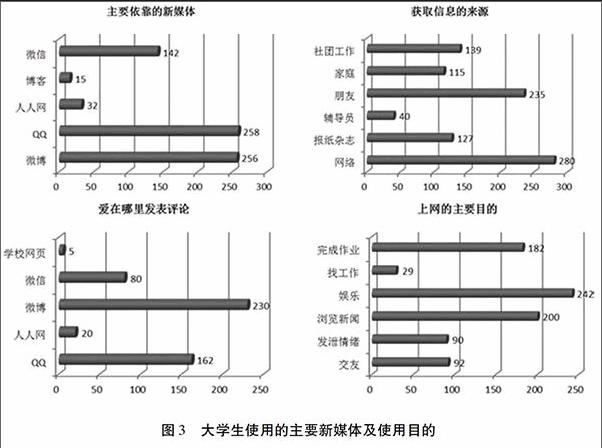

2.QQ和微博是大學生使用的主要新媒體,使用的主要目的是娛樂

·教師與學生·新媒體對大學生人際交往的影響探析86%的受訪大學生表示,進行人際交往使用的新媒體主要是QQ和微博,其次是微信,博客的使用量最少。他們多數偏好在QQ和微博上發表評論,表達自己的感想。新媒體是大學生獲取信息的主要來源。使用新媒體的主要目的是娛樂,其次才是瀏覽新聞和完成作業。結果見圖3。圖3大學生使用的主要新媒體及使用目的3.男生比女生更傾向于使用新媒體交友,其動機多是出于結交異性

性別差異對于大學生使用新媒體進行交往的看法有實質性的差別。從圖4看出,男女生對于利用新媒體了解信息方面存在較大的差異,多數男生認為自己并未從微博上了解到實質的東西,而女生則較多認為可以從朋友的微博中了解到信息。在交友方面,男生比女生更認為自己能通過新媒體結識更多志同道合的朋友,而且更傾向于網絡交友。這也與男生比女生更喜歡獨自宅在宿舍玩電腦和手機相關。因此,相對于女生而言,男生認為自己的交友范圍會通過新媒體而擴大。根據這個分析結果,我們進行了更深入的訪談調研,得出結果是:相對于女生而言,男生利用新媒體進行人際交往的動機更多是出于結交異性。

圖4不同性別對使用新媒體交往的看法差異 4.曾擔任班干部、城市生源的學生和理科生更傾向于使用新媒體交友

本研究顯示,在高中期間擔任過班干部以及來自城市的大學生更傾向于利用新媒體去了解朋友們的狀況(見圖5)。高中期間的學科類型對于大學生利用新媒體進行交往也存在著顯著的差異。理科生比文科生更傾向于通過網絡渠道獲取學校信息,這是因為理科生比文科生對電腦技術、網絡的熟悉程度更高。

圖5是否擔任過班干部、生源地對使用新媒體交往的看法差別 5.大學生使用新媒體的種類、意愿、感受、信息量、交友面和表達看法之間存在顯著相關關系

本研究使用SPSS統計分析軟件對大學生使用新媒體的種類、意愿、獲取的信息量、交友面和表達看法之間進行相關性分析。分析結果顯示,這些指標之間在0.01水平上(雙側)存在顯著相關關系,具體的相關指數參照表1。大學生使用新媒體的途徑種類越豐富,他們就越偏好使用新媒體進行人際交往。新媒體給大學生帶來的正面情緒效用(快樂)越大,學生交友面也會越廣,他們通過新媒體表達自己的看法也更具有主動性。同時,越喜歡使用新媒體交往的大學生,越認為通過新媒體難以結交到真正的知心朋友。究其原因,這與交友面增大有關。人際交往數量的增加,使得結交知心朋友的機會和精力減少。endprint

表1指標之間的相關關系

使用意愿快樂交友面表達看法浪費時間難以交

知心朋友新媒體的種類.291**.247**.302**.220**使用新媒體的

意愿.269**.514**.442**.424**感受的快樂.281**.228**獲取的信息量.283**.209**.393**交友面.406**.151**.549**表達看法.277**

注:**表示在 0.01 水平(雙側)上顯著相關。 四、分析與討論

1.新媒體搭建了大學生表現自我、實現自我的虛擬平臺

新媒體中的QQ、微博、微信以其虛擬性、互動性、開放性、平等性等優點,正好切合了大學生思維活躍、好奇心強、精力充沛的特點,對大學生構成了難以抗拒的吸引力。[2]因此多數大學生偏好在QQ、微博、微信上發表評論,表達自己的感想。借助新媒體,大學生在人際交往中所獲取的符號信息更豐富、更形象,使人際交往更具生機與活力。同時,他們也可以通過這些新媒體找到興趣相投的同類型群體,從而獲得歸屬感,將學習生活中遇到的困惑、煩惱、喜悅、痛苦和孤獨進行宣泄,尋求得到朋友的認同、支持和共鳴。借助新媒體的人際交往,取消了現實生活中的地位、文化、民族、職業、收入、身份等差別,名字、語言和行為都不過是一串串符號而已,大學生的人際交往更具有平等性和廣泛性。

2.新媒體可以擴大人際交往面,卻沒有提高人際間的信任度

符號互動理論認為個體在符號的傳播、互動過程中尋求自我定位、認知社會、認知世界。借助新媒體,一方面,大學生的人際交往可以突破時空的限制,為大學生維護和強化原有的人際交往圈創造條件。即使不在同一地方學習生活,學生間也可以時刻保持聯系和溝通。另一方面,網絡交往的廣泛性和無界限可以輕易地超越國界、民族、時空的差異,使大學生互動交往的對象為“地球村上的所有居民”,為大學生最大限度地認識新朋友、擴大交往面提供了現實的可能。因此,新媒體極大地擴大了大學生的人際交往面。

在網絡情境下,個體可以在完全虛擬的環境下扮演自己的“角色”,這個“角色”既可以是真實的自我,也可以是虛構的自我。因此新媒體所傳遞的符號有可能是真實的,也有可能是虛假的。新媒體傳遞的符號所負載的聲音、文字和圖像信息構成了一個不確定性的擬態情境,大學生在交往中將面臨著篩選、消化和接受更多的符號,這給大學生的自我認知、社會認知和自我實現增加了難度。因此,多數大學生認為使用新媒體的確能使人際交往范圍擴大,但難以交到知心朋友。

3.大學生個體特性會影響其使用新媒體進行人際交往的廣度和深度

大學生的性別、生源類別、學科類別和擔任學生干部經歷都會在一定程度上影響大學生使用新媒體進行人際交往的廣度和深度。男生比女生更傾向于使用新媒體交友,一方面,在電腦、網絡、手機的使用能力上,男生比女生的動手能力強,他們可以駕輕就熟地使用新媒體進行人際交往;另一方面,在現實的人際交往中,男生在交談、待人接物、異性交往方面往往弱于女生,而通過新媒體的人際交往只需通過符號的傳遞就可進行交往,可以忽略了語言、表達、自信心等方面的限制,所以更能得到男生的青睞,男生更喜歡使用新媒體獲取信息,結交異性。

生活在大中城市的學生擁有更廣闊的人際交往圈子,他們人際交往環境較優越,思維也較為活躍。約90%來自大中城市的學生,在高中時就已經會使用電腦和網絡,而來自農村的學生中只有約20%會使用電腦和網絡。新媒體的使用主要是借助于電腦、網絡,因此城市生源的大學生更傾向于利用新媒體去了解朋友們的狀況。在高中曾擔任班干部的學生,學習能力、組織能力和人際交往能力也比較強,他們更傾向于使用新媒體來維持和擴大自己的人際交往面。理科生比文科生對電腦、網絡和軟件的掌握和熟練程度更高,理科生更傾向于通過新媒體獲取各類信息,進行人際交往。

4.使用新媒體進行人際交往具有自我強化的趨勢

本論文的分析結果顯示,大學生使用新媒體的種類、意愿、獲取的信息量、交友面和表達看法之間在0.01水平上(雙側)存在顯著相關關系,在一定程度上具有自我強化的趨勢。一方面,使用新媒體進行人際交往的途徑越多,如QQ、微博、微信、博客等,他們就越偏好使用新媒體進行人際交往,新媒體給他們帶來的正面情緒效用(快樂感)就會越大;另一方面,大學生通過新媒體所獲得的快感,會促使他們更傾向于使用新媒體進行人際交往。本研究結果顯示,95%以上的大學生每天都使用新媒體進行人際交往,約65%的大學生每天使用新媒體進行人際交往的時間為1小時以上。

5.新媒體在一定程度上減少了大學生現實人際交往的需要

新媒體給大學生的人際交往創造了虛擬性、平等性、自由性、互動性的空間,受到了大學生的追捧,可以說,沒有一個大學生是從不使用新媒體進行人際交往的。特別是對于那些在現實人際交往中具有自卑心理、自信心不足的大學生,更傾向于使用新媒體來滿足或彌補現實人際交往的缺陷。例如內向、不善于表達的學生,往往喜歡在微博、QQ上發表自己的觀點,喜歡沉迷于網絡游戲。通過新媒體的虛擬交往與現實中的人際互動是存在差距的。通過新媒體的人際交往是單純的符號傳遞,它可以摒棄各種現實條件對人際交往的約束;而現實的人際交往卻要受到各種條件的約束,如情境、習俗、規章制度、身份、收入、性別、語言、表情等等[3]。虛擬的人際交往比現實的人際交往更便捷、更廣泛、更自由、更平等,但如果大學生對虛擬空間的人際交往過分依賴,勢必會造成大學生現實人際交往能力的缺乏。當有些大學生無法應對現實中的日常人際交往時,便會對現實人際交往世界日漸疏遠,而對網絡虛擬狀態下的人際交往過度依賴。[4]此時,網絡情境下的人際交往具有相當的誘惑力和心理慰藉作用。但事實上,虛擬的人際交往方式并不能取代現實生活在大學生成長中的地位,大學生的人際交往仍需回歸現實。endprint

五、新媒體情境下大學生人際交往的合理引導1.引導大學生正確處理虛擬交往和現實交往的關系

新媒體只是人際交往的一個工具,虛擬的人際交往只是現實人際交往的一種補充和延伸,并不能替代現實生活中的人際關系,只有提高現實的人際交往能力才真正有利于大學生的成長成才。學校應通過講座、選修課等形式,引導大學生正確處理虛擬交往和現實交往的關系,正確認識網絡人際交往的真正地位和作用,把主要精力放在現實的人際交往上,提高現實的人際交往能力。大學生通過參加學校開設的相關講座、選修課學習現實人際交往的技巧,通過積極參加各種社交活動提高人際交往的能力,并在現實的交往活動中努力克服心理障礙,樹立自信心,擴大人際交往的范圍。對于那些對虛擬人際交往有著嚴重依賴性的大學生,學校則要采取主動介入的方法,通過心理咨詢、教師輔導、父母引導、朋輩幫助等多種措施的合力作用及時進行引導和糾正。

2.加強對網絡虛擬空間的監管,引導大學生建立良好的網絡交往道德規范

目前,我國對基于互聯網所形成的虛擬空間缺乏有效監管,相關法律、法規建設十分不完善,管控難度大。由于網絡空間具有隱匿性和模糊性,虛擬的人際交往常常夾雜著欺詐和虛假信息,不法分子通過盜取QQ號碼、短信等方式進行行騙的事情時有發生。對此,政府應加強對網絡虛擬空間的監管,制定詳盡可行的法律法規,對網絡違法違紀的言行進行嚴懲。高校作為大學生的教育管理者,一方面,通過建立成熟的網絡管理體系來加強對虛擬人際交往的管制和約束。例如采用實名制加大對校園網、班級QQ群、班級微信群的監控和管理;學生思政工作者應主動介入大學生的各類社交網站,進一步教育和引導大學生建立健康的人格和良好的道德修養。另一方面,高校應將新媒體素養教育納入學校素質教育范疇。通過組織新媒體知識講座、教師輔導等形式強化大學生的媒體道德意識、自律意識和法制觀念,使大學生能自覺遵守媒體規范與道德,合理使用新媒體資源進行人際交往。[5]

3.引導大學生積極參加校園社團活動和實踐活動

校園文化作為高等教育的一種管理文化和教育文化,對大學生的成長成才起著陶冶情操、砥礪德行的作用,并逐步內化為學生的素質。高校通過引導大學生積極參加校園社團活動和實踐活動,提升現實的人際交往能力,減弱大學生對虛擬空間的依賴。大學生根據各自的興趣和愛好組織和參與各類社團,可以提升和完善自己的興趣愛好,找到志趣相投的朋友,不僅可以擴大人際交往面,還可以提升現實的人際交往能力。90后的大學生有很多都是獨生子女、留守兒童成長起來的,他們在人際交往中或多或少都存在著某些方面的缺陷。鼓勵大學生積極參加社會實踐活動,如三下鄉、專業實習等,有利于他們從現實的人際交往中正確認識和評價自己,有助于他們人際交往能力的提升和健全人格的培養。

參考文獻:

[1]王杰.符號互動理論視閾下的思想政治教育[J].南京政治學院學報,2008(5):99-103.

[2]郭俗丹.淺談新媒體環境下大學生思想政治教育的創新[J].教育探索,2011(7):121-122.

[3]姚靜儀.網絡對大學生人際交往的影響[J].中國青年研究,2010(4):64-67.

[4]高蕾.當代大學生人際交往中存在問題及應對策略[J].教育探索,2012(1):138-139.

[5]楊占良.對新媒體時代大學生思想政治教育的思考[J].教育探索,2013(6):132-133.endprint