學生標準化病人在《中醫內科學》實踐教學中的應用

梅剛

摘 要:本文抽取2個班隨機分為實驗組和對照組,實驗組采用傳統教學模式,觀察組采用學生標準化病人(SSP)教學模式。以探討學生標準化病人在《中醫內科學》實踐教學中的應用效果。

關鍵詞:學生標準化病人;中醫內科學;實踐教學

中圖分類號:G712 文獻標識碼:A 文章編號:1005-1422(2015)03-0097-02

收稿日期:2014-02-15

作者簡介:

梅 剛(1979-),男,河源市衛生學校講師,醫研室副主任,醫學碩士。研究方向:中醫學教育。(廣東 河源/517000)

學生標準化病人稱為SSP,是學生扮演的模擬病人,常用于醫學院校組織的小型教學。《中醫內科學》是一門實踐性很強的課程,其實踐教學水平的高低對畢業生臨床診療水平有重要影響。我校教研室嘗試在實踐教學中應用學生標準化病人,取得了良好效果。

一、對象與方法

(一)對象

隨機抽取我校2012級中醫專業兩個平行班127名學生為研究對象,男53例,女74例;年齡17~22歲,其中實驗組62例,觀察組65例。由同一教學團隊為兩個班授課,兩組在性別、年齡、基礎課成績、開課計劃、理論課和實驗課時數、教師配備等方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),具可比性。

(二)方法

1.學生標準化病人的選取和培訓

(1)志愿者的來源。選取中醫專業品學兼優的高年級學生為標準化病人。入選條件:1)熟練掌握中醫內科常見病的基本理論和基本技能;2)表達能力較強,善于溝通,有一定的表演能力,愿意被學生碰觸并簽訂協議書;3)與學生互動中要專注,正確記錄學生的表現;4)嚴格按照劇本回答問題。

(2)SSP的培訓。根據教學大綱要求,結合臨床典型病例,組織教學團隊集中編寫SSP劇本,其內容要真實可信,反映臨床診療過程。將劇本發給入選學生,向學生詳細講解劇本,組織學生去市中醫院內科病房見習,熟悉醫院的工作流程,最后經過考核合格者參與本研究,培訓時間為1周。

2.教學方法

對照組采用傳統教學模式,觀察組采用“教師引導+以典型病例為載體進行專項訓練+教師指導+課后強化練習” 教學模式,具體如下:

(1)課前準備。課前教師給出典型病例,要求學生分組討論,做好問診、體格檢查、病歷書寫的準備,并制定出診療方案。如哮病的學習任務包括:哮病的定義、病因病機、診斷要點、證型分類、治法和方藥。

(2)課堂組織。由學生標準化病人(SSP)扮演病人,教師簡短講解后,將學生分成6組,各選一位組長,各組內先充分討論,然后由組長模擬接診,其余成員予以補充。SSP如實演示病人的癥狀和體征,按劇本回答提問,配合學生體格檢查,并記錄好學生的表現,完成資料收集后,各組應制定出治療方案。教師負責巡回指導,指出需要改正的地方,鼓勵學生進一步完善相應的操作。

(3)課后強化。根據臨床技能的操作要點,各小組學生可利用晚修和自習課進行強化練習。SSP在擔任模擬病人的同時,對學生臨床技能訓練過程進行評價,幫助學生熟練掌握各項操作技術。另外,各小組學生應及時完成病例書寫,由小組長收集后上交授課教師。

3.評價指標

(1)理論考試。從學校試題庫中任抽一套試題,教考分離,同一時間考試,集中閱卷和成績分析(滿分100分)。

(2)綜合操作技能考核。將咳嗽、中風、便秘、頭痛、腰痛五個典型病例作為考試內容。考核過程中,讓SSP演示病人,考生在45分鐘內完成問診、查體及病例書寫,學生的成績由教師評分、SSP評分和病例書寫三部分按4∶3∶3比例算出(滿分100分)。

(3)問卷調查。自制調查問卷包括25個條目,其中15個條目用于考核問診能力,10個條目用于考核體格檢查能力。每個條目分0分、1分、2分、3分、4分五個等級,整個調查問卷滿分為100分。

4.統計學處理

采用SPSS13.0統計軟件進行數據處理,計量資料采用 (x±s) 表示,兩樣本比較采用t檢驗。

二、結果

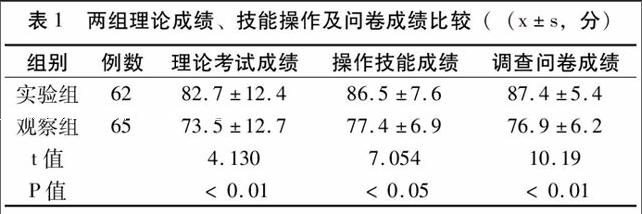

觀察組在理論成績、技能操作成績及調查問卷成績等方面均優于對照組,差異具有統計學意義(P < 0.05),如表1所示:

表1 兩組理論成績、技能操作及問卷成績比較((x±s,分)

組別例數理論考試成績操作技能成績 調查問卷成績

實驗組 6282.7±12.486.5±7.687.4±5.4

觀察組 6573.5±12.777.4±6.976.9±6.2

t值 4.1307.05410.19

P值< 0.01< 0.05< 0.01

三、討論

(一)緩解教學病源不足和加強學生技能訓練

學生標準化病人的應用有效解決了教學病源短缺的問題,避免因教學引起醫患緊張事件的發生;同時,SSP的應用解決了臨床病例不夠典型、病人不愿被多人多次操作、教師不宜在病房過多講解等問題。本研究顯示,觀察組學生的技能操作成績明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P < 0.05)。

(二)促進教師加強自身學習和提高自身素質

學生標準化病人教學模式的實施對教師的要求增高,需要教師根據教學目標選擇典型病例,設計教學程序,指導學生課前準備,還需要編寫SSP劇本并對學生標準化病人進行培訓。在教學過程中,教師不僅要對學生進行引導,還要保證SSP每一次的表現完全相同,大大提升了教師的組織協調能力。

(三)轉變教學思想和構建課堂教學新模式

《中醫內科學》的主要任務是使學生具有正確收集資料和辨證施治的能力,強調學生臨床實踐能力的培養,為學生的畢業實習和日后工作打基礎。教師應與時俱進、轉變教學思想,積極構建高效質的課堂教學模式。

(四)認識學生標準化病人在實踐教學中局限

當然,學生標準化病人教學模式也存在一些問題:第一,SSP雖然經過規范培訓,但畢竟不是真實患者,如患者的舌象、脈象、皮疹等陽性體征無法模擬。第二,SSP的培訓和劇本的編寫目前沒有統一的標準,多源于部分專家經驗,其研究成果很難大面積推廣。第三,SSP兼職擔任模擬病人,其時間安排可能會與教學時間相沖突,需要教師與教務部門多溝通。第四,SSP提供是虛擬情景,缺乏臨床真實體驗,學生可能對復雜多變的臨床實際認識不足。

實踐證明,在《中醫內科學》實踐教學中應用學生標準化病人,不僅能緩解教學病源不足和加強學生技能訓練,還能促進教師加強自身學習和提高自身素質,是一種值得推廣的新型教學模式。

參考文獻:

周佳. 標準化病人在臨床護理教學中應用的研究進展[J].護理學雜志,2011,26(15):95~97.

責任編輯 賴俊辰