耕地保護優先序省際差異及跨區域財政轉移機制

曹瑞芬 張安錄 萬珂

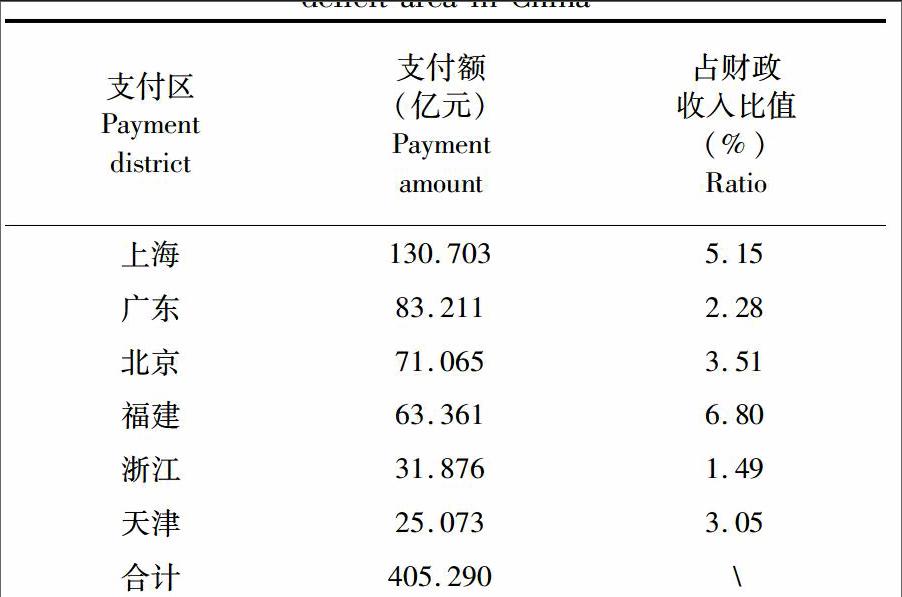

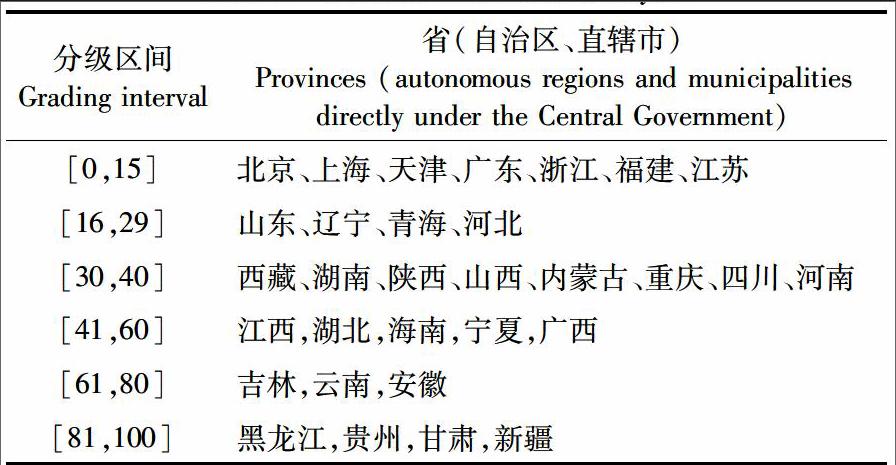

摘要 耕地資源具有強烈的外部性,其所產生的生態效益在我國整個生態系統的維護中發揮著巨大的作用。然而,隨著城鎮化進程的不斷加快,具有公共物品屬性的耕地資源的保護形勢越來越嚴峻,構建耕地保護經濟補償機制,調動耕地保護主體的積極性必須引起足夠的重視。其中,補償款的確定是構建耕地保護經濟補償機制的關鍵環節。本文以耕地生態承載力供需關系為切入點,采用生態足跡模型,并結合耕地保護經濟補償優先序,將我國31個省級行政單位劃分為耕地赤字區、耕地平衡區、耕地盈余區,確定了耕地保護補償面積;并在此基礎上,以單位面積耕地的非市場價值為補償標準,測算了各區域的耕地保護經濟補償轉移支付額。結果表明:①全國共有6個耕地赤字區、7個耕地平衡區、18個耕地盈余區。②6個支付區的支付款總計405.290億元,其中,赤字量最大的上海市需要支付高達130.703億元的補償款;18個受償區的受償款總計207.286億元,其中,盈余面積最大的黑龍江省可以獲取高達28.737億元的補償款。③轉移支付行為具有一定的現實可操作性,各支付區的支付額占當年地方財政收入的比例較低,約為1.5%-6.8%,均在政府可承受的范圍之內。研究成果能為均衡我國各地區的發展提供依據,對于我國耕地保護的實施也具有重要的現實意義。

關鍵詞 耕地保護;經濟補償;轉移支付;生態足跡;生態服務價值;優先序

中圖分類號 F301.21

文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104(2015)08-0034-09 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.08.005

耕地除了具有基本的生產功能外,還能產生生態效益和社會效益,但這種生態效益和社會效益的受益者為無需支付任何代價的全體社會成員,也就是說耕地資源具有強烈的外部性[1-3]。我國國土面積遼闊,由于自然地理條件和社會經濟條件的差異,加之一些非均衡的土地政策諸如土地利用總體規劃、土地用途管制、主體功能區劃等的實施[4],使得我國耕地保護的空間差異顯著,耕地保護區無償承擔國家糧食安全和生態環境建設的重任,理應給予相應的補償,調動其保護耕地的積極性。近年來,建立耕地保護經濟補償機制逐漸引起了政府和學術界的重視[5]。

實踐方面,針對耕地保護內在動力不足、積極性不高等問題,一些地方按照中央要求,根據

自身的經濟社會發展特點,積極探索耕地保護補償機制,制定了符合自身實際情況的補償方

案[6]。學術界對于耕地保護經濟補償機制的研究主要集中在補償機制的理論基礎[7]、補償區域的劃分[5]、補償標準的測算[8-13]以及補償效應的分析[14]上。

就補償區域劃分來說,目前應用最廣泛的是張效軍等[15-16]提出的基于糧食安全法的耕地盈余/赤字區的劃分,周小平等[5]通過實證研究將我國31個省劃分為耕地赤字區、耕地平衡區、耕地盈余區。近年來,基于耕地生態足跡模型,以耕地生態承載力供需關系為切入點,研究耕地保護經濟補償分區逐漸成為學者們研究的熱點[17-18]。鑒于此,本文引入耕地生態足跡模型,依據耕地生態承載力供需平衡關系將全國31個省級行政單位劃分為耕地赤字區、耕地平衡區、耕地盈余區。此外,本文進一步引入耕地保護優先序指數,并據此修正基于生態足跡模型下的分區結果。就補償標準來說,目前國內學者對耕地保護經濟補償標準的測算主要集中在耕地的非市場價值[9-10]、發展權價值[19]和機會成本[11-12]三個方面,其中,耕地的非市場價值是保有耕地所帶來的現實存在的價值,而發展權價值和機會成本則是耕地的潛在價值,具有不確定性。考慮到本文財政轉移支付的理論依據是耕地保護的外部性,其屬于現實存在的價值,因此選取耕地的非市場價值作為補償標準。另外,本文測算的耕地非市場價值只是針對生態效益,不包括社會效益。最后,在確定補償區域和補償標準的基礎上,本文進一步測算了耕地保護經濟補償額,并據此實行橫向財政轉移支付,以均衡各區域的發展。

1 研究框架

本文的分析框架具體如下:首先,引入耕地生態足跡模型和生態承載力模型,依據耕地生態承載力供需平衡關系進行補償區域劃分;其次,基于法學補償理論中的特別犧牲說理論,進一步構建耕地保護經濟補償優先序指數,并據此采用系統聚類法分區,以修正耕地生態承載力供需平衡分析下的分區結果;最后,以單位面積耕地的非市場價值為補償標準,結合修正后的分區結果,測算耕地保護經濟補償轉移支付額,構建跨區域財政轉移機制。

曹瑞芬等:耕地保護優先序省際差異及跨區域財政轉移機制

中國人口·資源與環境 2015年 第8期

1.1 耕地生態承載力供需平衡分析

1.1.1 耕地生態足跡模型

生態足跡的概念是由加拿大生態經濟學家Rees于20世紀90年代提出,隨后其博士生Wackernagel于1996年完善了生態足跡的理論和方法[20]。該方法以其新穎的視角引起了廣大學者的關注,并進行了大量的實證研究。其基本原理是通過測量人類對自然生態服務的需求與自然所能提供的生態服務之間的差額,判斷一個國家或者區域的生產消費活動是否處在當地生態系統的承載力范圍內[21]。其中需求層面計算的生態足跡又稱生態占用,指生產一定人口所消耗的資源和吸納這些人口產生的廢棄物所需要的生態生產性土地的總面積,其度量尺度可為一個國家、一個城市、一個產業或一個人[22]。國內有關生態足跡的研究始于上世紀末,經過短短幾年的發展已經廣泛應用于不同時間尺度[23-24]、空間尺度[23, 25-26]和行業尺度上[27-28]。農田生態足跡是土地生態足跡的一部分,也是最重要的一部分,因為農田是所有生物生產性土地中生產力最高、向人類提供生物量最多的土地[29]。就農田生態足跡的計算過程來說,只考慮由農田生產出的生物資源的消費情況,主要包含糧食、棉花、油料、麻類、煙草、蔬菜、茶葉和瓜果等的消費,相應的承載力也只考慮農田的承載力。生態足跡的一般計算公式為: