互聯網金融對我國商業銀行的影響路徑

鄭志來

[內容摘要]本文對零售業與商業銀行的商業模式相似性進行比較研究,并基于“互聯網+零售”對傳統零售業經營業績、商業模式的影響視角來分析互聯網金融對商業銀行的影響。研究發現:互聯網金融對商業銀行在負債業務、中間業務、資產業務三大業務產生深刻影響,從而引起金融脫媒并危及到商業銀行經營業績、商業模式,其影響路徑與零售業具有相似性。根據零售業蘇寧模式、銀泰模式的突圍路徑,本文提出商業銀行應對互聯網金融的兩條策略路徑——自身轉型優化與“互聯網+”融合發展。本文建議政府應在互聯網金融監管、商業銀行增長模式、商業銀行混業經營和商業銀行結構優化四方面加強政策引導。

[關鍵詞]互聯網金融;商業銀行;“互聯網+”

“互聯網+金融”作為一種互聯網公司與金融業融合新業態,由于其存續時間短、規模不大,這種新業態對商業銀行影響還沒有完全顯現,而零售業作為最早受互聯網沖擊的行業,其影響已完全顯現出來。“互聯網+零售業”影響路徑以及傳統零售業主體應對策略,給“互聯網+金融”對商業銀行影響帶來重要借鑒意義。目前,國內學者主要基于銀行業自身來研究互聯網金融對商業銀行的影響,其觀點集中在互聯網金融模式、互聯網金融對傳統金融業務挑戰以及互聯網金融監管等方面。宮曉林分析互聯網金融在戰略、客戶渠道、融資、定價等方面對傳統商業銀行產生的影響;魏鵬通過分析當前互聯網金融發展現狀,比較了國外在互聯網金融監管措施,提出了我國互聯網金融監管思路;曹鳳岐研究互聯網金融四種模式以及互聯網金融對傳統金融的影響,認為是一種革命性新型金融;王錦虹通過研究認為互聯網金融對商業銀行負債影響較大,對商業銀行其他業務影響較小;孫杰提出了互聯網金融與傳統銀行兩者的融合路徑,指出在大數據時代背景下銀行業發展新思路。目前還沒有文獻從“互聯網+”發展動態視角來比較研究互聯網金融對商業銀行的影響。本文的創新點在于比較了零售業與商業銀行在商業模式上的共生性,并從“互聯網+”對零售業已顯現的影響和零售業應對策略的比較視角,來探討互聯網金融對商業銀行可能的影響路徑,并進而提出商業銀行應對策略和政策建議。

一、零售業與商業銀行商業模式的比較

零售業經過市場演化發展,其業態包括便利、超市、倉儲、購物中心等。我國商業銀行經過多年發展,其類型包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等。通過對不同業態零售業進行比較研究,本文發現不同零售業態差異體現在零售業自身規模和側重方向,而零售業商業模式與其具體業態無關,本質都是涉及產品價值鏈上游廠商(產品等內容的供給者),通過零售業銷售給產品價值鏈下游顧客(產品等內容的需求者)。零售業商業模式的核心就是零售業作為渠道商如何更好地為其產品價值鏈上下游服務并從中獲取利潤。通過對不同類型商業銀行進行比較研究,我們不難發現不同類型商業銀行主要體現其自身規模和業務側重差別。商業銀行商業模式與其類型無關,本質都包括了資金價值鏈上游客戶(資金等內容的供給者),通過商業銀行銷售給資金價值鏈下游客戶(資金等內容的需求者)。商業銀行商業模式的核心就是商業銀行作為中間商如何更好地為資金價值鏈上下游服務并從中獲取利潤。

零售業與商業銀行的發展業態、商業模式在其本質上具有一致性,都是作為價值鏈的中間商存在,在面對相同的沖擊對象“互聯網+”時,互聯網對零售業和商業銀行的影響具有相關性。“互聯網+”對零售業影響的分析研究是互聯網金融對商業銀行影響路徑的重要借鑒。具體表現在三方面:一是零售業與商業銀行商業模式雖具有一致性,但零售業與商業銀行處于不同的階段,零售業已從賣方市場進入到買方市場,而商業銀行相對還處于賣方市場,并且零售業多特征的市場發展階段是商業銀行所不具備的,所以零售業發展歷程對商業銀行具有借鑒意義。二是從時間序列上看,“互聯網+零售”載體銷售渠道遠遠早于“互聯網+金融”載體的建立時間,如淘寶網于2003年5月成立、京東商城于2004年1月成立。“互聯網+零售”已先后經歷了潛伏期、發酵期和共生期,互聯網對零售業的影響已經完全顯現。互聯網金融對商業銀行影響標志性事件源于2013年6月余額寶的上線,“互聯網+金融”存續時間短、規模不大的特征導致其對商業銀行影響還沒有完全顯現,所以“互聯網+”對零售業影響過程對商業銀行具有借鑒意義。三是“互聯網+”使得廠商與顧客之間渠道變得多元化,傳統零售業主體應對“互聯網+”帶來的脫媒影響已采取相關措施和策略,傳統零售業主體轉型成敗的措施和策略對商業銀行應對互聯網金融具有借鑒意義。

零售業與商業銀行的商業模式雖具有一致性,但在基于“互聯網+”對零售業影響視角來分析互聯網金融對商業銀行的影響路徑時,我們應注意零售業與商業銀行自身條件存在的差異。具體表現在兩方面:一是零售業是一個競爭市場,沒有行業壁壘;而商業銀行是一個壟斷競爭市場,政府對其進行行業管制。零售業和商業銀行在應對互聯網沖擊時面臨的外部條件不一致,商業銀行存在著緩沖地帶。緩沖地帶一方面給商業銀行提供暫時性的保護;另一方面也會阻礙商業銀行的自我革新原動力。二是相比零售業,我國商業銀行屬于分業經營,其業務范圍存在限制。站在客戶角度,客戶對產品需求存在分類和多元化,同樣客戶對資金需求也呈現多元化。“互聯網+”滿足客戶粘性和客戶多元化需求的特點,因而互聯網金融對商業銀行沖擊將更大。

二、“互聯網+”對零售業的影響

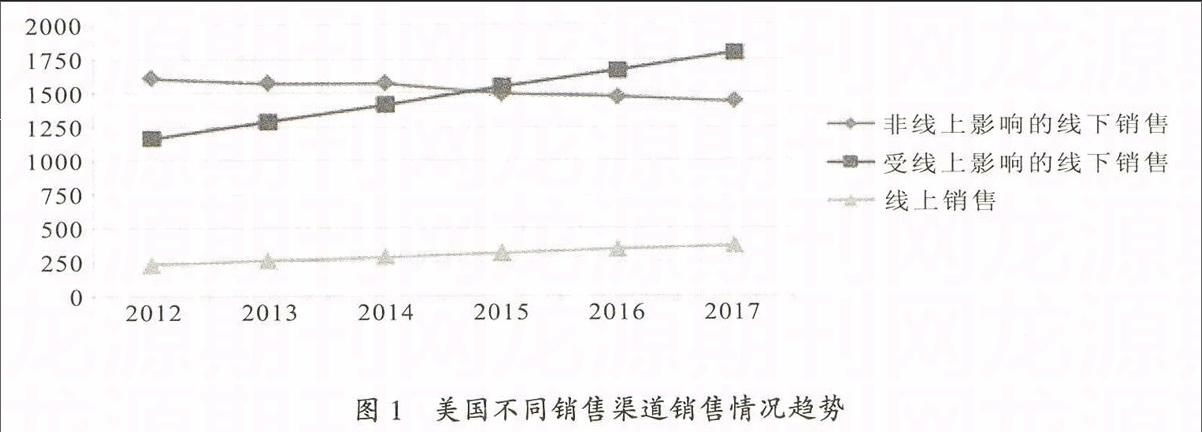

美國作為互聯網發展第一大國,其“互聯網+”對零售業的影響對其他國家具有重要參考意義。根據Forrester的研究,2014年線上銷售和受線上影響的線下銷售已占美國零售總額的52%。Forrester根據近幾年線上銷售、受線上影響的線下銷售、不受線上影響的線下銷售既有數據,對美國2014—2017年銷售渠道情況做了預測,具體內容如圖1所示。從圖1中不難看出,傳統零售業零售總額逐年下降,線上銷售則逐年上升。

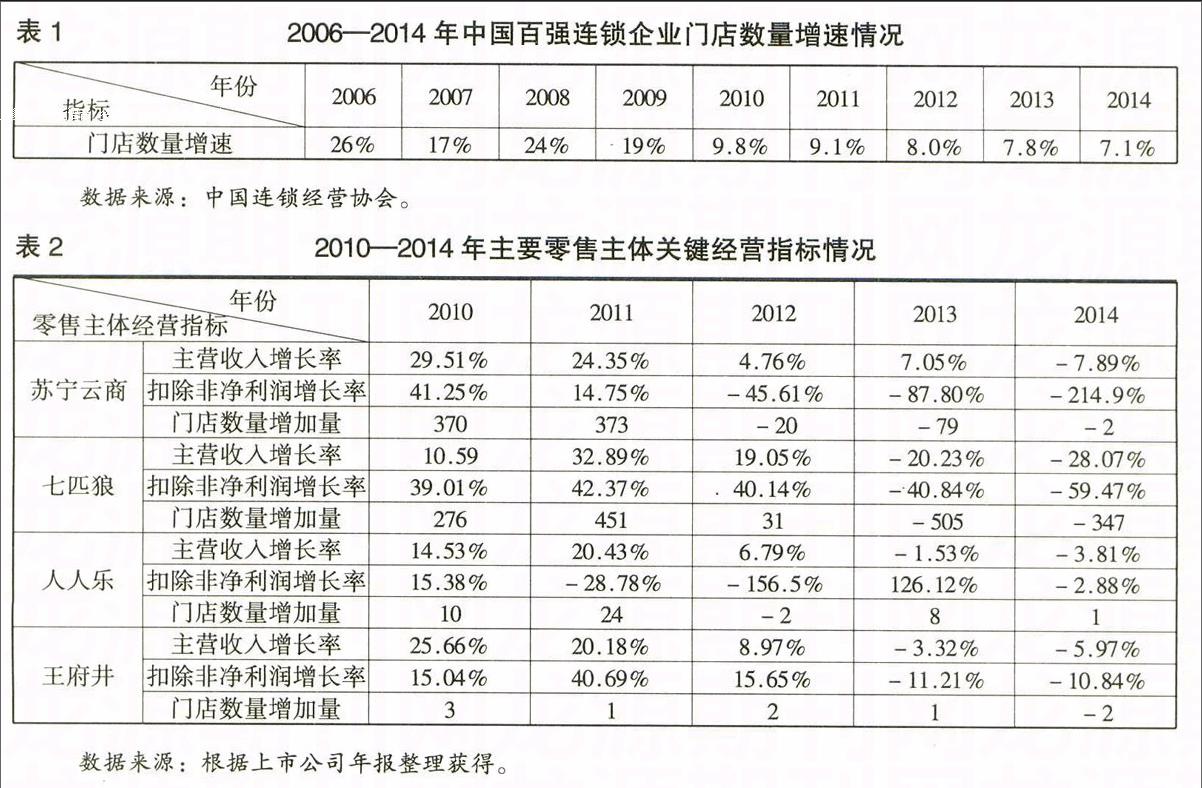

我國傳統零售業主體受“互聯網+”的影響,自2010年以來全國百強連鎖企業銷售額逐年下降,其中2013年的增速僅為9.9%,首次低于兩位數。根據中國連鎖經營協會公布的數據,反映互聯網對傳統零售業影響的重要指標——連鎖企業門店數量的增速呈逐年下降態勢,具體情況如表1所示。本文從百強連鎖企業中,根據其規模、品類等分布情況,選擇蘇寧云商、七匹狼、人人樂和王府井作為研究對象,分析其近五年來主營收入、扣除非凈利潤和門店數量變化情況,具體結果見表2所示。從表2中可見,零售主體主營收入增長趨緩并且在最近兩年由正變負,扣除非正常性損益,凈利潤出現明顯下滑并且多家企業利潤已為負值。互聯網對傳統零售業主體影響逐年深入,傳統零售主體的盈利能力、商業模式受到嚴重挑戰。

三、互聯網金融對商業銀行的影響路徑

“互聯網+”對零售業的產品種類、銷售價格、渠道等方面進行滲透,進而對傳統零售業主體的經營業績、商業模式產生深刻影響。本小節根據“互聯網+”對零售業影響的啟示,在分析互聯網金融發展現狀的基礎上研究互聯網金融對商業銀行在負債業務、中間業務、資產業務以及金融脫媒等方面產生的影響。其影響路徑與零售業具有相似性。

(一)互聯網金融發展現狀

互聯網金融興起于美國,以1999年Paypal公司將第三方支付與貨幣基金連接為標志,互聯網貨幣基金作為互聯網金融業態第一次出現。2005年Prosper公司首家創設了P2P網絡借貸模式以及2009年Kickstarter網站首次成立了眾籌股權融資模式。我國互聯網金融發展跟隨美國發展,其中2013年6月份余額寶的上線標志著互聯網金融在我國興起。短短兩年時間互聯網金融發展了五種業態:第一,第三方支付,主要有拉卡拉、支付寶、財付通等;第二,P2P網絡貸款平臺,主要有拍拍貸、陸金所、翼龍貸等;第三,大數據金融,主要有京東金融、螞蟻金服的阿里貸等;第四,互聯網金融門戶,主要有融360、大童網、安貸客等;第五,互聯網眾籌融資平臺,主要有京東眾籌平臺、點名時間、眾籌網等。

(二)互聯網金融對商業銀行影響路徑

“互聯網+”對零售業的影響關鍵在于互聯網作為一種渠道更好地直接對接了產品價值鏈上下游,使得傳統零售業主體脫媒。互聯網金融對商業銀行的影響路徑具有相似性,其影響路徑對商業銀行資金價值鏈上下游的負債業務、中間業務和資產業務這三大業務形成挑戰,最終使得商業銀行脫媒。

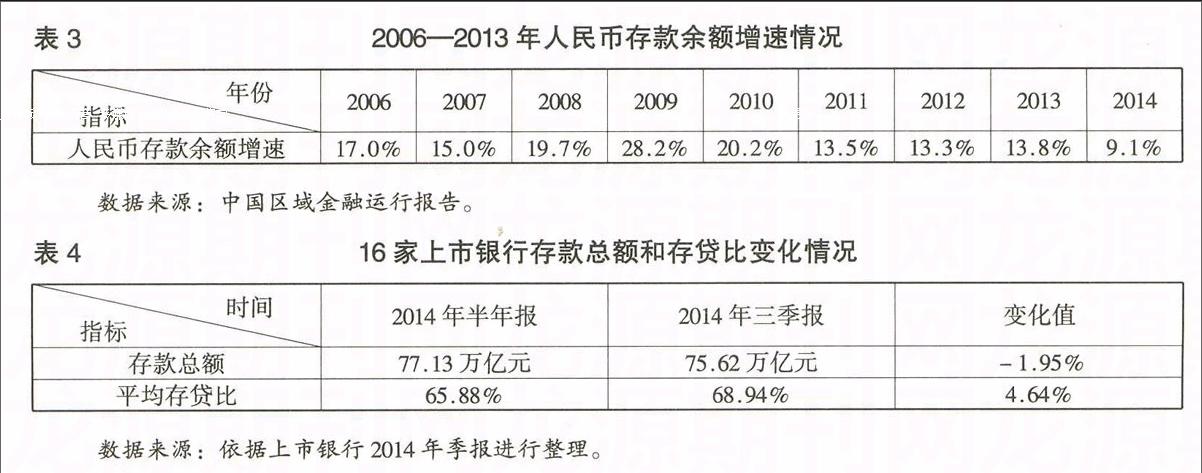

1.互聯網金融分流商業銀行負債業務。商業銀行負債業務主要是吸納資金價值鏈上游客戶存款,負債業務是商業銀行商業模式運行的基礎,同時也是商業銀行三大業務的基礎。傳統商業銀行負債業務一直以來都維持在較高增長水平,沒有低于兩位數增長,2014年則出現個位數增長情況(見表3),這是人民幣存款總體情況出現的變化。具體到各家商業銀行主體,數據顯示自2013年6月余額寶貨幣基金上線,在一年多時間內商業銀行負債業務影響已有顯著變化。比較16家上市商業銀行2014年三季報和2014年半年報(見表4),不難發現,2014年三季報的16家上市銀行存款總額下降了1.95%,為15年來首次下降。與此同時,16家上市銀行存貸比持續上升,2014年三季報平均存貸比為68.94%,多家上市銀行存貸比逐步逼近央行規定75%的上限。由互聯網金融理財產品余額寶帶動的貨幣基金一年多來急劇上升,2013年6月我國貨幣基金總額只有3042億元,而2014年12月我國貨幣基金總額增長為20865億元,在一年多時間內增長了6.86倍。互聯網金融理財產品數量與商業銀行負債業務規模反向變動具有的相關性,說明互聯網金融已經開始分流商業銀行負債業務。在互聯網金融持續影響下資金價值鏈上游供給者繞開傳統中間商商業銀行,尋找更有競爭力的中間商互聯網金融產品。互聯網金融公司依據其客戶粘性和金融產品持續創新性滿足了資金價值鏈上游供給者需求,甚至在互聯網金融的幫助下直接匹配資金價值鏈下游需求者。商業銀行為維持負債業務穩定發展,必然通過提升更有競爭力的利息水平防止存款流失,這樣也會帶來商業銀行負債業務資金成本上升,利息差進一步縮小的后果(詳見圖2)。

2.互聯網金融壓縮商業銀行中間業務。商業銀行中間業務主要是為資金價值鏈上下游客戶提供服務,根據2014年《商業銀行中間業務研究報告》結算與清算、代理業務、銀行卡等成了商業銀行中間業務的主要收入來源。互聯網金融首先興起第三方支付,以支付寶、財付通等為主要代表。根據艾瑞咨詢報告,我國第三方支付交易規模逐年擴大(詳見表5)。其中:2014年第三方支付規模超過23萬億元;第三方互聯網支付交易額突破了8萬億元,同比增長了50.3%;第三方移動支付規模接近6萬億元,同比增長了391.3%。而2014年“雙十一”傳統商業銀行網銀支付比例已下降到不足10%。在銀行卡手續費方面,第三方支付成本更低,如工商銀行人工柜臺與網銀的轉賬成本均為金額1%,50元封頂,手機轉賬2折優惠;而支付寶轉賬僅為金額的0.1%,10元封頂,手機轉賬免費。此外,第三方支付更加便捷,同一個平臺界面管理不同銀行多個賬戶。從中不難看出,互聯網金融第三方支付業務模式不斷創新,涉及福利管理、差旅管理、資金歸集、代扣保險費、墊付式“流水貸”等方面,并滲透到證券、基金、保險等領域,正不斷蠶食商業銀行業務。“互聯網+金融”客戶粘性和業務優勢是傳統商業銀行在分業經營背景下無法做到的,必將對商業銀行結算收入產生重要影響。

商業銀行代業務面臨著“長尾問題”:一是商業銀行理財產品代銷無法解決碎片化理財問題,商業銀行理財產品起點為5萬元;二是在客戶資產序列上商業銀行有針對大客戶的VIP服務,無法解決中小客戶服務問題;三是在時間序列上商業銀行營業時間存在區間無法全覆蓋資金價值鏈上下游隨機服務需求。而互聯網金融做到無起點無差別全天候服務,不存在“長尾問題”。保險、基金以及其他理財產品公司就會繞開商業銀行直接與互聯網金融公司合作,阿里、騰訊、京東、百度等互聯網公司正與證券、基金、保險公司開展合作,對傳統商業銀行代銷形成巨大沖擊。如線下最大基金華夏現金增利貨幣A成立于2004年,借助于34家銀行銷售渠道,截至2014年12月31日共募集資金890.05億元。而2013年6月份上線的余額寶為天弘基金與互聯網金融公司螞蟻金服合作的互聯網金融理財產品,阿里巴巴支付寶作為其銷售渠道,截至2014年6月底募集資金規模達到5741.6億元,用戶數量超過1億。已有數據表明,互聯網金融產品已對商業銀行中間業務形成壓縮,隨著互聯網金融創新的深入,必將對商業銀行中間業務形成全方位擠占。

3.互聯網金融擠占商業銀行資產業務。商業銀行資產業務主要是滿足資金價值鏈下游客戶貸款需求,商業銀行貸款業務相對于客戶資金需求顯得供給不足,目前屬于賣方市場。隨著我國經濟增長速度放緩,“十三五”期間我國預期經濟增長率維持在6.5%左右,與“十二五”期間經濟增長率維持9%相比有進一步下移,商業銀行貸款業務必將隨著宏觀經濟環境變化逐漸由賣方市場向買方市場轉變。商業銀行在資產業務方面一直延續粗放型增長方式,抓大放小策略使得商業銀行客戶在行業、數量上過于集中,容易受經濟形勢波動的影響,潛在風險較大。根據《2014金融機構貸款投向統計報告》,截至2014年年末,金融機構人民幣各項貸款余額為81.68萬億元,其中小微企業貸款余額15.46萬億元,占比僅為18.9%。根據《全國小型微型企業發展情況報告》,截至2014年3月底,小微企業在市場主體比重為94.15%,小微企業創造最終產品和服務價值占GDP總量的60%。即使在央行“兩個不低于”硬性約束下,小微企業獲取貸款與其規模數量也是不對稱的。目前互聯網金融在中小微企業貸款方面顯現出比較優勢,互聯網金融在客戶規模、貸款交易成本、貸款資金成本方面能更好地滿足資金價值鏈下游客戶需求。根據16家上市銀行2014年三季報小微貸款業務和螞蟻金服阿里貸數據,阿里小微企業貸款各項指標明顯優于商業銀行(見表6)。互聯網金融在中小微企業貸款方面已對商業銀行形成了補充和替代。中國電子商務中心監測數據顯示,截至2014年6月阿里小貸累計發放貸款超過2000億元,服務中小微企業超過80萬家。隨著“互聯網+金融”的逐步發展,必將進一步擠占商業銀行在中小微企業的貸款業務。

互聯網金融P2P網絡貸款平臺模式直接對接資金價值鏈上下游,引起商業銀行脫媒。根據《中國P2P網貸行業2014年度運營簡報》,截至2014年12月底共有1575家P2P網絡貸款平臺在線運營。根據《中國P2P網貸市場監測報告》,2014年P2P網絡貸款規模達2012.6億元。隨著政府相關部門數據與央行客戶信用數據的逐步完善和聯網,全國將建立統一征信平臺。互聯網金融P2P網絡貸款平臺結合網絡社交圈數據等碎片化信息進行大數據分析,對資金價值鏈上下游客戶進行評定,并制定貸款交易規則和提供貸款交易平臺,將分散的P2P網絡貸款平臺串聯成P2P網絡貸款互聯平臺。在全國征信平臺和P2P網絡貸款互聯平臺的基礎上搭建P2P網絡貸款交易綜合平臺,直接交由資金價值鏈上下游客戶對資金供需進行自我匹配,完全繞開商業銀行作為資金價值鏈上下游中間商角色,顛覆了商業銀行傳統商業模式,具體見圖3。

四、商業銀行應對互聯網金融的策略

通過第三部分的研究,可以看出互聯網金融將對商業銀行產生的影響與互聯網對零售業的影響具有相似性。互聯網金融對商業銀行的負債業務、中間業務和資產業務形成全面影響,并危及到商業銀行的盈利模式,“互聯網+”影響的零售業應對策略對商業銀行具有借鑒意義,本節基于零售業蘇寧模式、銀泰模式研究商業銀行應對互聯網金融的策略選擇。

(一)商業銀行自身轉型優化

傳統家電零售業巨頭蘇寧應對“互聯網+”選擇了自建電商。2013年實行線上線下同價與開放平臺服務的蘇寧模式,蘇寧模式對于商業銀行具有重要借鑒意義:一是蘇寧在零售業規模與商業銀行具有相似性;二是蘇寧的轉型探索過程對商業銀行轉型優化的借鑒。商業銀行應從運行模式、資金、人才、網點布局、政策措施等方面加大在互聯網金融的布局,而商業銀行現有運行模式如商業銀行客戶服務、機構設置、業務運作等仍然按照傳統思路運行,運行模式設置過多考慮商業銀行現有業務結構。商業銀行現有業務過多注重物理網點布局與路徑依賴,與傳統零售業受互聯網沖擊之前開店潮具有相似的發展路徑。網點功能設置按照傳統和既有業務設置,內部流程復雜、審批時間過長、審批材料冗繁等因素造成運行效率低下,這與互聯網金融創新體制機制要求不符。

商業銀行運行模式變革路徑按照互聯網金融機制要求進行轉型優化:商業銀行針對互聯網金融這類新興業務更應注重市場培育,不應過多強調其收益;商業銀行資金管理應注重分類,傳統業務和新興業務應設置不同賬戶,資金應向新興業務傾斜,對新興業務考核應注重市場占有率、客戶粘性等非效益性指標;商業銀行形成以物理網點與虛擬網絡并行、線上與線下同步的客戶開發與跟進營銷網點布局模式,網點功能設置應加強網上銀行、手機銀行、互聯網金融體驗區;商業銀行應加強對互聯網金融業務的激勵,隨著《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》出臺,互聯網金融發展趨勢不可逆轉。商業銀行應利用現有資源增加互聯網金融的激勵措施,加速自身轉型升級。

(二)商業銀行與“互聯網+”融合發展

銀泰商業作為傳統零售業,在面對互聯網擠壓時采取與“互聯網+”融合發展的思路。銀泰模式就是銀泰與阿里巴巴全面打通會員體系、支付體系,同時將實現商品體系對接。在此基礎上,雙方將構建一套打通線上線下的商業基礎體系,實現線上線下的商品交易、會員營銷及會員服務無縫聯通。銀泰模式對于商業銀行具有重要借鑒意義:一是銀泰模式為中小商業銀行或起步較晚的商業銀行提供了一條可行路徑;二是銀泰模式為商業銀行與“互聯網+”融合發展提供了借鑒。“互聯網+金融”的依托載體就是互聯網公司與商業銀行兩者的融合。中小商業銀行或起步較晚的商業銀行在互聯網金融方面缺乏先發優勢、客戶數量有限、平臺功能不強,依靠自身發展面臨著投入多、風險大、成效慢的問題,這類商業銀行應結合自身業務結構,選擇合適的互聯網公司加強在互聯網金融業務方面的融合發展。2014年6月興業銀行與百度公司簽署互聯網金融創新戰略合作協議,成為其他商業銀行與“互聯網+”融合發展的范本。

商業銀行與“互聯網+”融合發展應注意四個方面的問題:第一,合作對象應匹配,商業銀行不要一味尋求大型的互聯網公司,而應基于雙方需求、理念、發展思路的匹配程度,這樣的合作才會更加有效;第二,注重雙方合作排他性,商業銀行在合作對象把握上不要過多,否則容易造成資源配置不能集中,無法形成合力,通過排他性協議才會促使雙方積極且無保留地進行互聯網金融創新,這樣更有利于雙方利益最大化;第三,注重雙方合作深度,合作雙方不要流于表面,商業銀行和互聯網公司應切入到互聯網金融的本質,深入到大數據挖掘與云計算等領域,通過產品營銷合作上升到商業模式化運作;第四,注重雙方合作平臺的建設,商業銀行和互聯網公司應共同建立互聯網金融合作委員會,并借此平臺將合作雙方的互聯網金融發展上升到戰略高度,確保合作依托平臺得到落實。

五、政策建議

商業銀行不同于零售業,商業銀行不僅關系到金融市場和金融主體穩定,而且關乎到國家經濟運行的安全。政府既要鼓勵互聯網金融發展,又要維護好現有金融秩序的穩定和安全,其關鍵就是如何做到互聯網金融在服務好資金價值鏈上下游客戶的同時盡量避免對商業銀行造成過多沖擊,這就需要政府做好四個方面的制度安排:一是加強互聯網金融監管。互聯網金融由于監管套利、P2P網絡借貸平臺、互聯網眾籌等方面出現了違背互聯網金融精神的現象,目前央行除將第三方支付納入到監管體系外,其他互聯網金融模式都沒有明確監管思路、監管主體、監管規則和框架,這對互聯網健康有序發展是不利的。二是合理引導現有商業銀行轉型升級。商業銀行發展路徑一直延續粗放型增長模式,政府通過制度安排如“兩個不低于”改變商業銀行原有路徑依賴,在政策上應鼓勵商業銀行的金融創新,激發商業銀行活力。三是優化商業銀行現有結構。目前我國商業銀行市場結構不合理,中小型銀行供給偏少,尤其是針對中小微企業融資需求的具有社區銀行性質的中小型銀行存在空白。四是對商業銀行經營范圍有序拓展。“互聯網+金融”的核心競爭力在于客戶粘性和產品多樣性。目前商業銀行屬于分業經營,經營范圍限制了其競爭力和拓展商業銀行經營范圍,并影響了向混業經營的有序推進,因而應有序地拓展商業銀行的經營范圍。